実は知らない労働時間(残業時間の計算)

日本の労働者には月給制の賃金が広く普及していますが、もともと残業時間の計算の難しさもあり、残業代の計算をなかなか正確にできないという問題があります。そこで、何回かに分けて、労働時間(残業時間)の計算について解説します。

1 労働時間とは

最高裁判所が判決で「労働時間」の定義を述べたのは意外に新しく2000年のことです(最判平成12年3月24日三菱重工長崎造船所事件)。この判決の2週間後には過労自死の電通事件(近年、2015年12月に女性社員が自死した電通事件が有名ですがこちらが最初の電通事件です)の最高裁判決も出ており、労働時間法制の大きな画期となった年と言えます。

最高裁判所は、労働時間を「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義し、「右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない」としました。要は、会社が様々な理由をつけて「これは労働ではない」といくら言っても、定義に当てはまれば労働は労働、ということになります。

学術では、指揮命令下説を補い、労働時間を「使用者の作業上の指揮監督下にある時間または使用者の明示または黙示の指示によりその業務に従事する時間」と定義する学説(菅野和夫)が提唱され、実務ではこの考え方が定着しています。

残業との関係で重要なのは、明示の指揮命令がなくても「黙示の業務指示」(残業が必要な量の業務を与えるのが典型)があって、実際にその業務を行えば労働時間(残業時間)になる、ということです。

2 労働時間の証拠を残す

労働現場では、タイムカードがない、タイムカード打刻後に残業させる、残業の申告制を取り手続を難しくして申告させない(必ず紙の書類を求める、事前申告しないと認めない、イントラネットでの申告が30分単位でしかできない、など)、など、(黙示で)残業を指示しても、残業時間の記録をさせない例が散見されますが、そういう場合、まずは自分で記録を作成するのが大切です。手書きノート、労働時間記録アプリの使用、業務終了時に自分のスマホに空メールを送信するなど記録が残れば何でも良いです。

3 残業時間の計算

現在、わが国では週40時間、一日8時間労働制が採用されています。これは労働基準法で罰則を伴う強行法規として定められたものなので、残業させるのは法定の適正な手続を取らなければ違法(犯罪行為)です。

いずれにせよ、この時間を超えて労働(残業)させた場合には、使用者には一時間あたりの単価(賃金単価)に125%を掛けた労基法37条による割増賃金(残業代)の支払義務があります。払わないと罰則があります。

一日8時間超の労働時間は計算しやすいですが、盲点になりやすいのが週40時間超の労働時間です。計算方法の結論だけ記すと「日曜日を起点とした一週間で一日8時間以内の労働時間が40時間を超えた分」と覚えて下さい。より具体的には、週に6日以上働くと、その6日目の労働が週40時間超の労働時間になりやすいです。

ただし、この時間計算からは法定休日(とりあえず日曜日など最も固定的な休日の曜日と考えればよい)の労働時間を除きます。法定休日の0時から24時については時間外労働の時間とは計算せず、それ単体が法定休日労働として賃金単価に対して135%の割増賃金が支払われます。法定休日の前日の労働日の残業が24時を超えた場合にも135%の割増賃金が発動します。

4 具体的計算方法

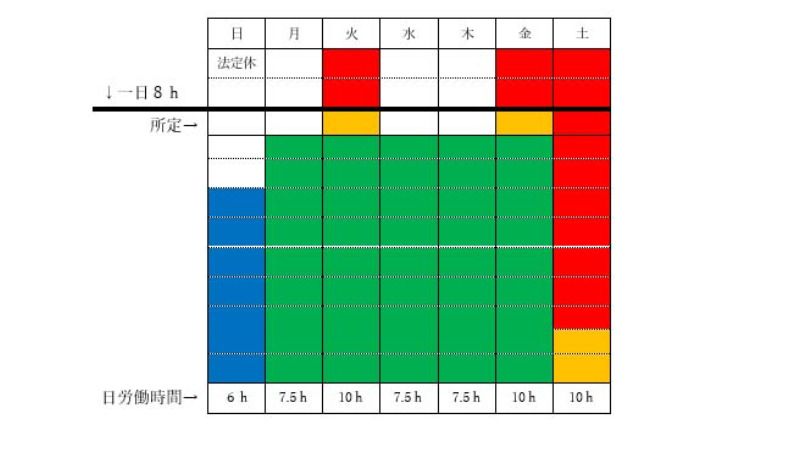

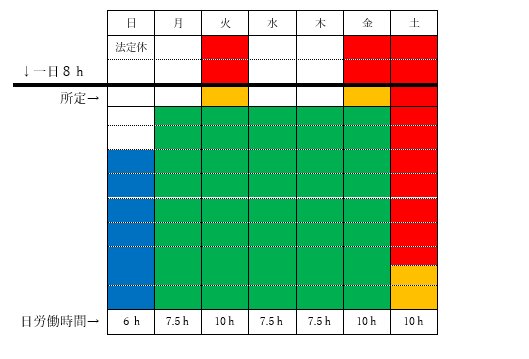

下記太字の説例について上記の労働時間法制を適用した結果を図示すると以下のようになります。

説例:労働契約での一日所定労働時間が7時間30分で、各曜日に「日労働時間」の時間だけ労働した場合、青=法定休日労働時間、緑=所定労働時間、橙=法内残業時間、赤=法定時間外労働

深夜帯(夜10時から翌朝5時までの7時間)に労働した場合は、残業か否かにかかわらず、賃金単価の25%の割増賃金の支払義務があります。割増賃金の加算が頭の中で混乱することがありますが「加算は深夜だけ」と覚えるのが簡便です。

現在、裁判実務では筆者が開発した計算ソフト(エクセルシート)の「給与第一」や、京都弁護士会の弁護士と京都地方裁判所の裁判官有志で共同作成した「きょうとソフト」(こちらは残念ながら一般向けには非公開)が活用されており、始業、終業の時刻と休憩時間を入力すれば自動計算するので、残業時間計算の手間は大幅に軽減されてきています。

実際の残業代計算では、「賃金単価」の計算の問題がありますので、これは稿を改めて説明いたします。