犯罪記録から見える江戸時代の社会と人々の意識~司法に関わる公文書を残す意味を考える

いつの時代でも、人々が生活している社会に事件は起きる。戦のない平和な時代と言われた江戸時代も、様々な犯罪が発生した。どのような事件が起き、どのように裁かれ、刑罰はどのように執行されたのか。それを当時の公文書で示す企画展「罪と罰~犯罪記録に見る江戸時代の盛岡」が、岩手県盛岡市のもりおか歴史文化館で開かれている。

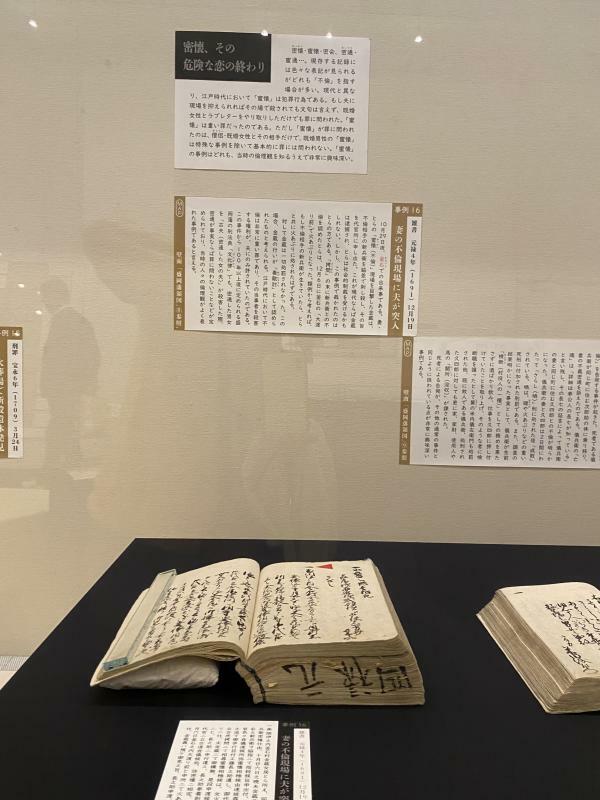

寛永20年(1643)から天保8年(1837)の約200年間に盛岡藩で起きた事件とその処罰を記録した「刑罪」、それに家老の政務日誌「盛岡藩家老席雑書」に記された事件・事故の記録の中から、特徴的なケースを抜き出し、解説と共に展示。取り上げている事件は、酒の上でのトラブルや家族間の殺人、門番中の武士の居眠りなど、いずれも藩政を揺るがすような大事件ではない。だからこそ、その裁きには当時の社会のありようや人々の価値観を映し出され、実に興味深い。

当時は何が「悪」だったのか

実行犯の罰に差が付いたのは…

たとえば、文政4年(1821)に妻が先妻の子である長男の殺害を主導した事件。妻のくには、夫の久四郎(被害者の実父)に先妻の息子治郎の殺害を指示し、実の息子巳之助(被害者の義弟)と2人で殺害させた。3人は捕らえられ、巳之助は「打首三日獄門」に処された。打ち首に加え、さらし首までされる厳罰である。これに対し、同じ実行犯の久四郎には「御慈悲」がかけられ、僻地への「追放」となって死罪を免れた。主犯と言うべきくにも、「御慈悲を以(て)」「永籠(終身刑)」で済んだ。

「御慈悲」がかけられたのは、被害者の治郎の落ち度が指摘されたからとみられる。文書には、継母くにが、治郎に用を言いつけても逆らうなど不満を募らせていたことが記されている。この時代、目上の者に逆らう不孝はそれ自体が処罰の対象になり、犯人の情状酌量の事情にもなった。父と息子は同じ実行犯であるにもかかわらず、刑罰に差が付いたのも、被害者との上下関係ゆえだったと考えられる。

不倫殺人で罰せられたのは…

あるいは、元禄4年(1691)の妻の不倫相手を夫が殺害した事件。夫の金蔵は妻・とらの密会現場に踏み込み、不倫相手の新兵衛を脇差しで刺し殺して、代官所に申し出た。

今なら、事情はともあれ、まず罪に問われるのは、殺人を犯した金蔵だ。しかし当時、処罰されたのは、とらだった。「拷問」の末に不倫を自白した彼女は、釜石の「大渡り前」にて火あぶり(!)に。一方、金蔵はまったくおとがめなしだった。当時は、夫が妻の不倫相手を殺害する「妻敵討(めがたきうち)」が、法的にも認められていたのだ。

多くの事件記録が残っている意味

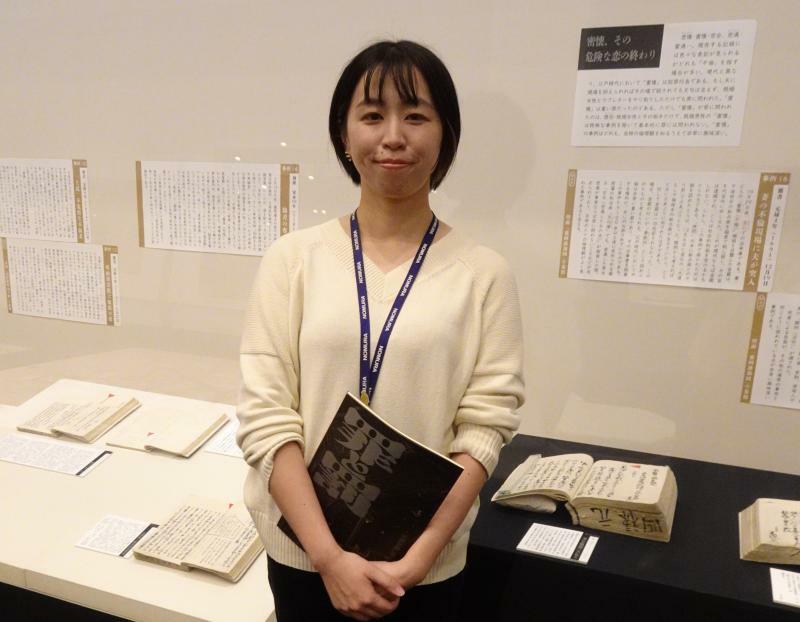

「当時の倫理観は、身分制度をベースにしたものでした」と企画展を担当する学芸員の福島茜さんは指摘する。

「身分の低い人が高い人を、妻が夫を、子が親を殺した時はより重く罰せられるなど、加害者と被害者の関係性によって刑に差が出たのです。1つの事件を見ただけでは、単に『ひどいなー』と感じてしまったりするのですが、いくつもの事件の記録を見ていくと、この時代の人たちは、何を『悪い』と見ていたのかが分かってきます」

かつて刑法にあった、親や祖父母などの尊属を殺害した場合により重く罰する尊属殺は、こうした法規範の名残だろうか。昭和48年(1973)に最高裁が違憲と判断し、以後の刑事裁判では使われなくなったが、保守的な国会議員らの抵抗もあり、刑法から条文が消えるまでには、さらに22年もの年月を要した。

誰から盗んだか、が重要

江戸時代も盗みは、空き巣から落とし物のネコババ、火事場泥棒、強盗まで様々あったが、「誰から盗んだのか、という点が、刑罰に反映したようです」と福島さん。

藩の公文書を盗み出し、ろうそく屋や表具師に反故紙として売っていたうえ、既に故人であった仲間に罪を着せようとした「元掃除坊主」には、「打首三日獄門」が命じられた。

また、盛岡城本丸から脇差しが盗まれた事件では、当日勤務していた「配膳小者」の庄七が脇差しの付属品を売ったとの情報があり、身柄を拘束して調べられた。自供によれば、戸の開いていた「御配膳之間」から本丸内部に忍び込み、脇差しを盗んだ、とのこと。判決は、庄七に「討首(うちくび)」を申し渡した。

「藩のものや殿様のものを盗んだ、というのが、盗みにもかかわらず死罪という厳しい罰につながったのではないでしょうか」(福島さん)

殺人を許されたのはなぜ?

被害者・遺族の意向が刑罰にも反映することもあった。

元禄6年(1693)、上田通代官所の管内で長五郎という男が従兄の喜蔵を殺害した事件。本来ならば厳しい処罰を受けるはずだが、長五郎は「急度可申付(厳重注意)」だけで済んだ。それは、「喜蔵は以前から親類や近所に迷惑をかけていた人物だったので、長五郎を許してほしい」という嘆願が出されたためだ。そこには村中の百姓43人全員、さらには喜蔵の親類11人まで名を連ねていた。

「当時の刑罰は、復讐の代行という面が強く、お上が処罰するのだから、皆勝手なことにしないように、として治安を維持していたんですね。そのため、特に被害者遺族の嘆願は、刑罰に大きく影響したようです」(福島さん)

罰から見える人々の意識

死刑は、様々な種類があった。すぐに死ねる打ち首は、その中でも軽い方で、重い罰ほど、痛みや苦しみが長く続いたり、縛られて裸馬に乗せられ街中を練り歩かされる「引廻(ひきまわし)」や、一定の場所に拘束してさらしものにする「晒(さらし)」などの辱めがセットになっていたり、あるいは遺体を傷つけたりする。

たとえば、「死罪」と「解死人(下手人)」はいずれも牢屋の前で斬首される刑だが、執行後の遺体の扱い方に差がある。「死罪」の場合は、遺体を刀の切れ味を試す「様切(ためしぎり)」に使うことが可能とされた。「解死人」は、それを不可とした分、「死罪」よりは軽い刑とされた。

実際に「様切」が行われた記録や、それに使われたと思われる刀なども展示されている。

罪人は捕まる前に死んでも許されることはなく、墓の前で判決を読み上げた例もあるという。肉体的な死で、罪が清算されるわけではなく、それ以上の責任は問えないとも考えていなかったようだ。

文書が残っていたからこそ

同館には、盛岡藩に関する文書が約6万点収蔵され、そのうち4万点は南部家から寄贈されたもの。ただ、多くの人の目に触れる機会はほとんどなかった。福島さんは、もっと活用できないかと文書のリストを見ていて、「刑罪」というタイトルの文書群(48冊)に興味を引かれた。読み進めていくうちに、これは当時の人々の倫理観が伝わってくる格好の史料と感じた。コロナ禍の中でミニ展示会を重ね、今回の企画展に結びついた。

福島さんは、「刑罪」は「判例集」のようなものではないか、と見ている。過去の事件の経緯と判決を記しておくことで、新たな事件に対応する時の論拠として使ったり、藩の中で新たな刑法典を制作する時に参考としたのだろう。

かつては当時の司法を担う者の実務のために作成された文書が、長い保存期間を経て、当時の人々の価値観を知る史料として蘇った。

「当時の人たちも裁判の記録を後世に残そうとして文書を作成したわけではなく、当時の裁きをするのに必要な実用的な文書として作られたんだと思います。一にも二にも、(記録が)残っていたからこそ、今回の企画展ができました」

それにしても、これだけの事件記録がなぜ残されたのだろう。

「当時は、今のようにデータを簡単にコピーできませんでした。いわば一点モノで、この一冊を捨てたら、その分の情報はなくなってしまう。復元もできない。一冊の文書の重みは、今とは違ったでしょう。

現代は、最新情報ばかりに価値を起きがちですが、江戸時代、とりわけ武士たちは過去の情報をとても大事にしてきました。情報を蓄積させないと分からないことがあります。1件の事件についての判断からは分からないことが、何件もの同種事件を見ていくと分かる場合があります。情報の蓄積が武器になるから、簡単に捨てられない。藩の公文書を盗んだ人が死刑にまでなったのも、そういう大事な情報を失わせた、ということもあったのでしょう」(福島さん)

そうはいっても、明治維新で廃藩置県となり、新たな司法制度もできて、実用的な文書としては「刑罪」は必要なくなったはず。それでも、この文書は残された。

「その意味を、この企画展を通してぜひ考えたい、と思います」と福島さん。

第2次世界大戦の敗戦が迫る中、戦争責任を追及されることを恐れ、裁判所を含めた日本の役所は、膨大な公文書を廃棄した。戦後も、公文書の保存についての意識は低く、保管・保存に関する法律ができたのは2009年になってから。しかも、その対象は行政文書のみだった。裁判記録は、重要な司法判断がなされたものも含めて次々に捨てられ、最近では神戸連続児童殺傷事件など、少年法の改正にもつながった少年事件の記録がごっそり廃棄されていたことが明らかになっている。最高裁はようやく「後世に引き継ぐべき記録(国民の財産)を多数失わせた」として謝罪し、改善策を打ち出したばかりだ。

ただ、私達の先祖は事件記録を簡単に捨てるような人たちではなく、むしろ記録の保存を重視していたことが、この企画展を見るとよく分かる。公文書を残すことの意義を、この展示を通して改めて考えたい。

「この記録をいろんな方、たとえば法制史の専門家に見ていただけば、もっといろんなことが分かるでしょう。ぜひ、多くの方に見ていただきたいですね」(福島さん)

企画展は31日(火)まで。

(写真は、断りのないものは著者撮影)