「SDGsバッジ」をつけているだけの上司は、若手部下から嫌われる〜言うならちゃんとやりましょう〜

■SDGsは「経営マター」

ご存知の通り“SDGs”とは「持続可能な開発目標」(Sustainable Development Goals)の略称で、2015年9月の国連サミットで採択された2030年までの国際目標です。17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰ひとり取り残さない(leave no one behind)」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現を目指しています。

と、これだけ聞くと、「まあ、いいことだし国とか公共団体がやってくれれば」と思う人も多いでしょう。しかし、投資家がESG、つまり環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)を重視し、その際、企業のSDGsへの貢献度をひとつの指標として使うようになったことで、SDGsは株価に影響を与えるようなり、「経営マター」になりました。

■多くの人の胸に「SDGsバッジ」

そのため、社を挙げて事業などを通じてSDGsへ貢献しようというところが多くなり、世間はSDGs流行りです。私の知人もSDGsを子供たちに広めるためのゲームを制作し、クラウドファンディングで資金を集めたりしており、とても良いことだと思います。

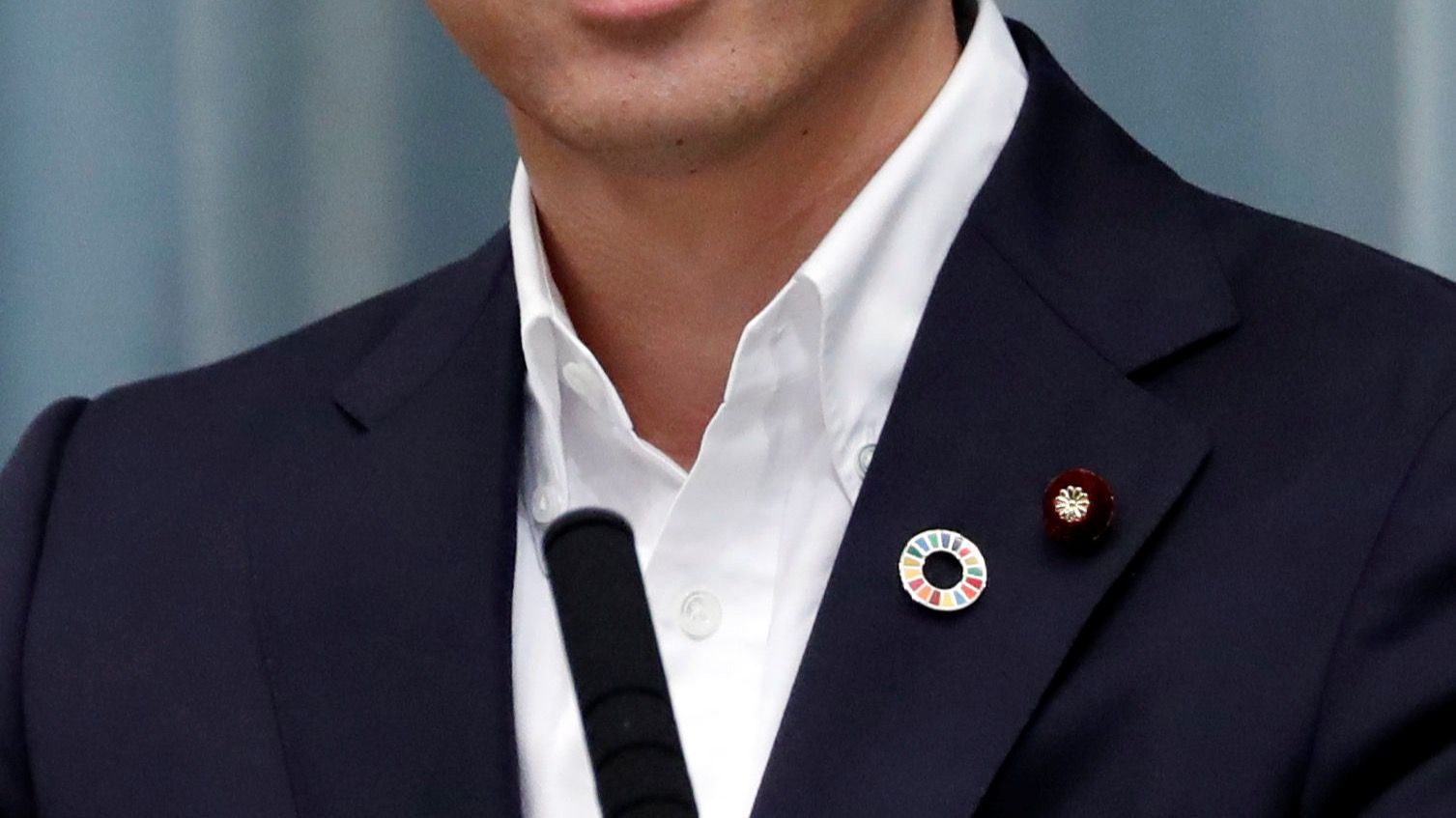

ほかにもSDGsの考え方を広める活動がありますが、なかでもいちばんよく目にするのは、自分たちのSDGsに対する意識の高さを示し、周囲へも認知・普及していくことを伝えるために多くの人が胸につけるようになった17色の輪でデザインされたあの「SDGsバッジ」ではないでしょうか。皆さんも必ず一度は目にしたことがあるはずです。

■宣言した以上、行動を見られるのは当然

さて、SDGsを知らない人が「よく見るあのバッジは何かな」と調べてみてSDGsについて学ぶ機会ができるとすれば、もちろん「SDGsバッジ」は啓蒙活動としてはプラスなことでしょう。

ただ、問題はそのあとです。バッジを見て、それが「私はSDGsへの貢献意欲が高いです」ということを意味していると知れば、次は「この人はSDGsに対してどんな貢献をしているのかな」と考えるのは当然です。

そして、残念なことに、バッジで高らかに宣言するほどには、多くの人がSDGsに対して貢献する活動などしていないのです。私もSDGsに関心はありますが、ものすごく貢献するような活動はできていないので偉そうなことは言えません。ただ、だからSDGsバッジはつけていません(がんばります)。

■「言っていること」と「やっていること」が違うと

個人的には、それでも「つけないよりつけるほうが良い」と思います。なぜなら、「知る」ことに貢献しているからです。

しかし、人の心はそんなに合理的ではありません。本来、私などより価値あることをしている「SDGsバッジ」をつけている(のに実際にはあまり貢献活動をしていない)人に対して、多くの人はがっかりすることでしょう。

人は何にも言わず、何にもしないより、「言っていること」と「やっていること」が違うほうを低く評価するものです。ゲインロス効果といって、プラスのこととマイナスのことの差が大きいときに、印象が強くなるからです。

■若者の社会貢献志向は本気

我々おじさん世代は、これまで不幸なことにかけ声だけの社会貢献運動をたくさん経験してきました。

メセナにCSR、各種NPOや財団法人などなど。景気のいいときに税金対策で始めた社会貢献活動は、景気が悪くなると取りやめになって、結局本気でもなんでもなかったことがわかるというのを繰り返してきたように思います(もちろんちゃんとしたものもたくさんありますが)。

それで学習性無気力に陥ったおじさん世代は、SDGsもなめているかもしれません。いつものやつがやってきた、と。しかし、若者世代は違います。グレタさんのようにマジで怒っています。そこに形式だけのバッジは、火に油を注ぐようなものです。

■バッジをするならちゃんとしましょう

話は単純で、せっかくSDGsバッジをするのであれば、行動面でもちゃんとしましょうというだけのことです。うちの会社はこういう貢献しているから大丈夫、ではありません。バッジをつけている本人が個人として何をしているか、です。

SDGsは17もの領域があるので、日常生活にも結構関わってきます。ご飯を残すのは目標2の「飢餓」に反抗しているみたいですし、セクハラ発言(そもそもダメですが)は目標5の「ジェンダー」に、アウトドアで自然を汚したら目標15の「陸上資源」に害を与えているようにみえます。

しかも「ダメなことをしていない」だけで、バッジに値するわけではなく、「良いことをしている」ことが必要です。バッジに見合った行動をして、若者に呆れられないようにしましょう。

※OCEANSにて若手のマネジメントに関する連載をしています。こちらもぜひご覧ください。