プロデューサーと脚本家が語る『芋たこなんきん』当時と今

16年の時を経て、最終回に向けて日々SNS上でお祭り状態になっている、BSプレミアム再放送中の『芋たこなんきん』。

ここまでいくつかの記事を執筆してきたが、先日、それらの記事をご覧になった関係者の方から記事で取り上げていただいたお礼を伝えたいと連絡をいただいた。

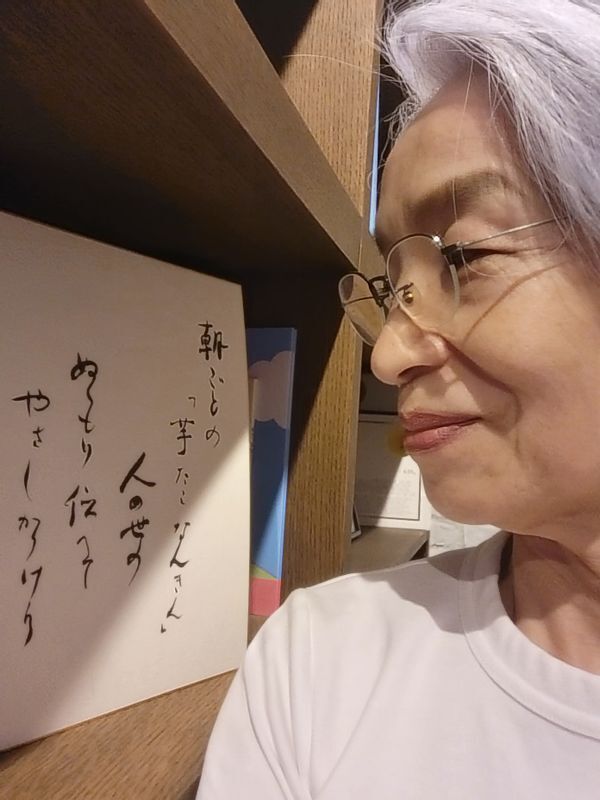

それは、本作の企画協力としてクレジットされている外部プロデューサーの尾中美紀子さん。さらに、『芋たこなんきん』の脚本家で、現在は石垣でバーを営む長川千佳子さんに取り次いでいただき、急遽リモートによるプロデューサー×脚本家インタビューを行った。

『芋たこなんきん』は民放2時間ドラマになっていた可能性も

「『芋たこなんきん』のスタートは、過去にあまり例のないかたちになりました。というのも、私が『田辺写真館が見た“昭和”』(文藝春秋/2005年)を読み、田辺聖子さんの半生と大阪の昭和の時代を背景にしたドラマを作りたいなと思い、主役として藤山直美さんに『ご一緒したいので是非やらせてください』とお話をして了解もいただき、企画書をどんな形にしようかと考えていたんです。当初は民放2時間ぐらいのドラマ枠がもらえたら良いなというイメージでした。その同時期に、これまで朝ドラは「甘辛しゃん」のセカンドポジションの経験はあった長川千佳子さんへ、今度はメインとして朝ドラの脚本を書いてほしいという依頼があったんです。長川さんとはこれまでも舞台やドラマなどを一緒に作っていたので、それならば今自分があたためている『田辺聖子さんの半生で、藤山直美さん主演ってどう思う?』『大阪の昭和初期から現在に至るまでのドラマはすごく朝ドラに向いているんじゃない?』と話し合って自然と方向性が出てきました。『田辺聖子さんならば、前から書きたかったので是非!』ということで。そこで、その企画をNHK東京局(AK)へ『朝ドラなら、こんな企画があるのですが』と、相談してみました。

そしてOKをもらったものの、藤山さんは舞台がかなり先まで決まっています。朝ドラをやるには通常のヒロインのスケジュールの8カ月ではなく6カ月間にしぼっても成立する内容を考えてから、そのうえで舞台を調整し、日程をいただけるよう興行サイドにも大きな協力をしていただきながら、進める必要がありました」(尾中美紀子さん 以下 尾中さん)

「さっさと結婚して、そこから夫婦とは何か、家族とは何かを26週かけて描いていく」

『芋たこなんきん』というタイトルや、各週のサブタイトルを考えたのは、尾中さん。「実際の脚本執筆作業は、長川さんが田辺聖子さんの数多くの小説やエッセイなどからイマジネーションを広げて、それをもとにプロットを考える作業なども手伝いました。この時、ほとんど物語はフィクションだけれど間違いなく田辺聖子そのものでありたいと、そこは揺らいではいけないと気を付けました。そして長川さんの脚本が上がるのを待つのです。上がった脚本の中の大阪ことばは、年代ごとの考証も含め私が最終の仕上げをしました」(尾中さん)

「この話を広げたい」「このフレーズを使いたい」などとピックアップしたものをもとに、オリジナルで作り上げ、ブラッシュアップしていったものがほとんどだという。

悲喜劇のバランス、 笑いの盛り込み方の巧みさに加え、回想をところどころに挟みつつ、同時にいくつものプロットが走っている複雑な構成と、にもかかわらずグイグイ観られることとが本作の大きな特徴だ。

「結婚がピークの物語ではないので、さっさと結婚して、そこから夫婦とは何か、家族とは何かを26週かけて描いていく中で、大きなテーマの一つに大阪を描くということがありました。そして、もう一つには、戦争で全てをなくしたヒロインの経験が、今の家族観や夫婦観にどう関わっていくのか、それをどんな風に伝えていくのかということを、まず考えました。最初に2人が出会ったときに少女時代の回想をはさみ、藤山直美さんのスケジュールの関係などで少女編をたっぷり描くことになり、それをうまく使うように、幼い子ども時代、少女時代と、戦争を経験する昭和18年から20年と三段階に分けました。そんな中、終戦を経験する軍国少女の頃が、一番多感な時期で、小説家になろうと決めたことを入れないといけない。父親との別れも絶対に欠かせないことから、必然的に少女時代はオトナ町子の中にコドモ町子が入っている、〈入れ子〉形式にしようということになったのです」(長川千佳子さん 以下 長川さん)

脚本の最初に考えたのは、健次郎が意識不明となる第24週

実は、脚本全体の中で最初に考えたのが、健次郎が脳出血で意識不明となる第24週「出会い」だったという。

「田辺先生にとって、カモカのおっちゃんとお父さんは一番大事な人とのつながりであり、人間関係で、人生を半分に折ると、その2人がちょうど重なる場所にいると気づいたんです。健次郎さんがいったん倒れたことも史実ですし、ヒロインにとって健次郎さんとの出会いがいかに大きなものだったか、それによってずっと抱えてきたお父さんを失った心の傷が癒されるということを作品全体のピークにしようと、最初に決めました。それで、町子のお父さんが亡くなるところは前半であえてサラリと描き、カモカのおっちゃんが意識不明から戻ってくるという大きな一瞬の流れでピタリと重ね合わせようと」 (長川さん)

健次郎が倒れることと町子の父の死、さらに健次郎の先妻の死を重ね、まだ幼かった隆(土井洋輝)が母の死を理解できなかったエピソードをここで描いたことには唸らされた。

「そこは逆算して、子どもたちが母親を失った 悲しみをどこまで見せるか考え、そういう感情を視聴者の皆さんにも一緒に見てもらい、一緒に体験していただくためには、このタイミングで描くのが良いだろうと、かなり早い段階で決めています」(長川さん)

プロットが数本同時に走る構成は、海外ドラマからの影響も

1〜2週間でプロットが3~4個同時に走る構成については、実は海外ドラマからも多くを学んだという。

「『ER 緊急救命室』や『ザ・ホワイトハウス』などのドラマが好きで、当時、注目しながら観ていました。アメリカのドラマは、すでに20年以上前から主人公ひとりだけを追いかけていくのではなく、群像劇のスタイルが確立していて、尾中さんと『アーロン-ソーキンのドラマ、面白くて刺激になる』『ヒロインだけ追いかけるのはもう古くなってきている……』という話をしていて。それもあって『芋たこなんきん』では、今週のメインのプロットはこれ、サブはこれとこれ、4つ目は軽くサラッと笑いもとって、解決させて、という構成を意識的にやっていました。まずノートにメインプロットを書き出し、それと連想させる、 組み合わせの面白さがあるサブのプロットを入れていく作業です。泣かすことと同じぐらい、笑いは大事にしました」(長川さん)

「『2回笑って1回泣く』というのが、私たち二人の合言葉だったんですよ」(尾中さん)

朝ドラではこれまでやったことのない挑戦をたくさんした作品でもあった。その一つが、ジェンダーの問題にかなり踏み込んだこと。

「ジェンダーという言葉すらまだなかった頃ですが、田辺聖子さんという人があらゆる意味で一番先頭を走ってらっしゃった方ですから。しかも、それが新しいとかかっこいいとかではなく、『こンなン当たり前よぉ』という感覚でとらえていらっしゃった方ですが、そのあたりが当時は世の中的にもなかなか理解されないところが多かったんですよ。我々的には、え、だめ?なんで?と。ちょっと無邪気すぎたのかもしれませんね(笑)」(尾中さん)

「脚本を書き始めたばかりの頃、『いつ子どもたちが“お母さん!”と呼んで、抱き合って泣くのか』と聞かれたんですよ。『そんなこと、一生言いませんけども……』と返しましたが(笑)。人生を賭けた仕事をしていて、結婚しても、子どもの面倒は見るけど、『お母ちゃん』じゃなく『おばちゃん』と呼び続けること、最初は別居婚だということ、苗字も夫婦で違っていることなど、いろいろなことに対して『変だよ、おかしい!』と言われていました。そんな中、私が非常にラッキーだったのは、田辺先生という実際のモデルがいらっしゃるので、『でも、事実なんで』と言えること。それと、内容を作るプロデューサーとして尾中さんがいらっしゃったので、成立したエピソードは多いと思います。毎週お題を二人で相談し、十分に詰めた上で現場に持っていくという作業を二人でずっと行ってきたことは、幸せなことでした。私はそれまで朝ドラに何本も関わってきましたし、公式のドラマガイドの取材などもやっていましたので、いろいろな朝ドラの現場を見ているんですね。でも、朝ドラの現場は特にスタッフが男性ばかりでしたから、これまでもジェンダーの問題など理解されず、折れていった作家さんもいたのではないかと思います。これは想像です」(長川さん)

少なくとも当時、朝ドラの現場では「10箇条」のようなものがあったとも言う。

「朝ドラはこういうものだから、こういう風に書いて下さいという『教え』があったんですね。その中の一つが、ヒロインをできるだけ全てのシーンに出すというセオリーでした。その段階で、私も長川さんも『そんなことでドラマなんて書けるのかな、どうしたらものか』と思いましたが、『朝ドラはドラマじゃない』と。これはさすがに経験値として何かしらの失敗例を踏まえて、極端に仰っているのだろうと理解しましたが。それに、もともと朝の時間帯に日本国中の人が一緒に観るドラマであることから、あまり深いものや暗いもの、戦争に関しても、置かれた状況や人々の気持ちの中に深く踏み込んで描くようなことを避けるところがあったように感じています」

実は「朝ドラ10箇条」の話は、これまで朝ドラのかつてのプロデューサー・演出家の方々にインタビューしたり、朝ドラ関連イベントでお目にかかったりした際にチラリと聞いたことがあった。「朝ドラは電動紙芝居のようなもので、ドラマじゃないと言われていた」という話も聞いたことがある。

そんな中、良い作品にするべく、戦ってきた、チャレンジしてきたスタッフや役者がいたからこそ、朝ドラが現在まで続く人気コンテンツに成長したわけだが、それにしても『芋たこなんきん』ほどオンタイムと再放送時の評価が変わった作品はないだろう。

16年の時を経て評価された今、思うこと

「最初は結婚観・家族観の描き方についても『変だ』『おかしい』と言われ、プロットを数本走らせる構成についても『長川さんは、話があっちこっちに飛ぶ、ちょっと悪いクセがあるよね』『回想をはさむとわれわれは分かるけど視聴者は混乱するよ』などとも言われました。でも、私たちは『そんなことは絶対ないと思います』と言っていたんです。視聴者の皆さんの方が、ドラマの観方を理解されているはずだから、と。それでも台本を書き直しされたことはありましたが、根幹の部分は触らないでくださいとお願いしましたし、書き直された部分について、役者さんのほうが『それはちょっとおかしい。突然キャラクターが変わると思うよ』と言ってくださることもありました。そうしたやり取りを繰り返すうち、どこかで安心感を持っていただけたのか、諦められたのか(笑)、撮影が半分ほども走り始めてからはあまり言われなくなりました」(長川さん)

16年の時を経て、日々SNSでトレンド入りするほどの反響をどう見ているかと尋ねると、お二人はこんな思いを語ってくれた。

「本当に嬉しいですし、ビックリしています。当時は世の中的にも全く評価されず、本当に悔しい思いをしました。最後の打ち上げで、美術チーフの藤井俊樹さんが『良いホンをありがとうございました』と言ってくださったのが、面と向かって初めて褒めていただけた瞬間で、二人でウッとこみ上げてきて泣きそうになりました」(尾中さん)

「皆さんのTwitterのコメントなどを拝見すると、ありがたくて、驚きで、自分が今日明日にでも死んでしまうんじゃないかと不安になるくらい(笑)。16年経って、観る人の受け取り方が変わったところはあるんだろうと思うんですよ。2006年度下半期の放送でしたが、2008年にリーマンショックがあり、2011年に東日本大震災があって、それを経て死生観や家族観について改めて考えるようになった人が当時より多いのではないかと思います。ドラマの制作サイドも、震災以降は身近にある生と死や家族関係の変化などを繊細に描く作品と、それらは脇に置いておいて、楽しくエンターテインメントをやろうという作品の2方向に完全に分離した印象がありますから。Twitterでは、自分の人生と重ね合わせてコメントしてくださる方が多く、単に『面白かった』ではなく、『こういうところに感銘を受けました』『私もこういう経験があり』と書いている方が多く、放送当時より深いところまで届いていることを感じます。人生を背負ってテレビドラマに向き合っていただいている感覚がありますね」(長川さん)

(田幸和歌子)