コーヒー飲料の購入性向をさぐる(2019年時点最新版)

コンビニのカウンターコーヒーの普及とともにコーヒー飲料の購入性向そのものが伸びているとの指摘がある。実際に2014年に発表された2013年分の家計調査の追加報告書でも、コーヒー飲料の伸びはコンビニのカウンターコーヒーが影響している可能性が大であるとの言及がある(【「コーヒー飲料」の支出増加、やっぱりコンビニコーヒーか......!?】)。そこでコーヒー飲料(家計調査の項目定義は「液体のみ。濃縮液も含む。コーヒー牛乳は含まない」。粉系コーヒー以外のものは、コンビニのカウンターでの販売品以外に自動販売機、駅、車内売りまで含める)と、それに関連して伸びた可能性があるコーヒーそのもの(粉、顆粒、粉末、固体のもの限定)について、家計調査の結果から実情を確認する。

コーヒー飲料の購入性向だが、家計調査では月次のデータは二人以上世帯しか収録されていない。そこで二人以上世帯における、コーヒー飲料の購入性向について世帯購入頻度(※)と支出金額の双方から見ていくことにする。また、コーヒー全体の人気によってコーヒー飲料が今までより多く飲まれるようになった可能性もあるので、コーヒーそのものも動きを見ていくことにする。

世帯購入頻度・支出金額ともに、コーヒー飲料は8月をピークとし、コーヒーは12月から翌年の3月に高い値を示す。前者がアイスコーヒー、後者がホットコーヒーとしてよく飲まれている実情が確認できる。そしてコーヒー飲料の方がピーク時の伸び率は著しい。要は閑散期と繁忙期との差異が大きい。

前年同月比の動向を見ると、2013年中盤以降、コーヒー飲料はおおよそ購入頻度の点でプラスを維持したままの動きにトレンドを変えていた。マイナスの値を示すことがあっても5%未満であり、前年同月の反動によるところが大きいことを考えれば、そして2014年の夏は事実上の冷夏が生じていたことを思い返せば、誤差範囲内の動きではある。

この動きは支出金額の前年同月比の点でさらに顕著で、コーヒー自身はプラスマイナスゼロ付近を行き来していわばもみ合いの状態なのに対し、コーヒー飲料はやや軟調に推移していたものの、2013年中盤以降は大体堅調な動き(プラス領域での動き)を示している。2014年の上げ幅縮小も世帯購入頻度同様に反動と冷夏の影響。

ともあれ、コーヒーとコーヒー飲料の動きは一致していない。よって単純にコーヒー業界全体にブームが起きているわけでは無いことが分かる。そして世帯購入頻度・支出金額ともに増加していることから、コーヒー飲料が以前よりも足しげく買われ、その購入機会のたびに一定額が支払われ購入されていることが把握できる。単純に支出金額のみの上昇ならば、単価の上昇や消費税率引き上げの影響も否定できないが、世帯購入頻度も同時に上がっている以上、利用者の増加などによる消費の拡大と見る方が自然ではある。

特に二人以上世帯において、コンビニのカウンターコーヒーの浸透に伴い、コーヒーの飲用機会が増えたことから、その常習化に伴いコーヒーそのものの飲用も促進された可能性は高い。

一方で2016年以降の動向に限って見直すと、2016年の春先以降、コーヒーとコーヒー飲料ともに継続的な勢いの減少が確認できる。特にコーヒー飲料は支出金額・世帯購入頻度ともに下落を継続したまま。2017年に入ってからもかつての勢いは見られない。戻してもプラス幅は小さい。支出金額だけならコンビニ大手の相次ぐカウンターコーヒーの値下げやミニサイズの展開による影響も考えられるが、世帯購入頻度まで落ちている点を見るに、単なる誤差や前年同月の反動を超えた、天井感が生じている可能性は否定できない。反動云々を別にしても、少なくとも2015年までのような勢いは無くなったと解釈するのが妥当だろう。

ただし2018年の夏に限れば、コーヒー飲料は世帯購入頻度も支出金額も大きな伸びを計上している。これは記録的な猛暑が影響していることは容易に想像ができる。

コーヒー飲料の項目はコンビニのカウンター提供によるコーヒーだけで構成されているわけでは無いので、一連の上昇がすべてコンビニのカウンターコーヒーによるものとは断言できない。しかしながら周辺環境の変化をも含めて想像すれば、多大な影響を与えていると考えるのが妥当ではある。

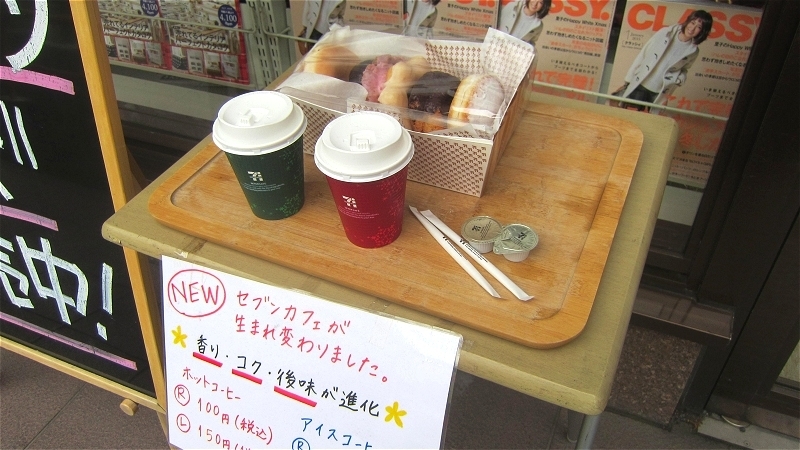

今後これらの値がどのような動きを示していくのか。特に大手コンビニではこれまで以上に、コーヒーとの相性のよい商品開発に熱を入れており、現時点では大手3社は少しずつベクトルに違いを見せながらも、カウンタードーナツの販売に並々ならぬリソースを割り振っている。引き続き注意深く見守りたいところだ。

■関連記事:

【更新】サンドイッチやおにぎり類、そしてコーヒー…コンビニスイーツ購入時に一緒に買うものは?

※世帯購入頻度

世帯単位での該当期間の購入頻度。例えば特定の世帯において該当期間に誰かが2回コーヒーを購入すれば、その世帯におけるコーヒーの世帯購入頻度は200%(100世帯あたり200)になる。非購入世帯も含めての計算であることに注意。

(注)本文中のグラフや図表は特記事項の無い限り、記述されている資料からの引用、または資料を基に筆者が作成したものです。

(注)本文中の写真は特記事項の無い限り、本文で記述されている資料を基に筆者が作成の上で撮影したもの、あるいは筆者が取材で撮影したものです。

(注)記事題名、本文、グラフ中などで使われている数字は、その場において最適と思われる表示となるよう、小数点以下任意の桁を四捨五入した上で表記している場合があります。そのため、表示上の数字の合計値が完全には一致しないことがあります。

(注)グラフの体裁を整える、数字の動きを見やすくするためにグラフの軸の端の値をゼロで無いプラスの値にした場合、注意をうながすためにその値を丸などで囲む場合があります。

(注)グラフ中では体裁を整えるために項目などの表記(送り仮名など)を一部省略、変更している場合があります。

(注)グラフ中の「ppt」とは%ポイントを意味します。

(注)「(大)震災」は特記や詳細表記の無い限り、東日本大震災を意味します。

(注)今記事は【ガベージニュース】に掲載した記事に一部加筆・変更をしたものです。