最大輸入国は中国で1日924万バレル…世界各国の石油輸出・輸入量実情

多様なエネルギー資源が開発されている現在でもなお、化石燃料の代表格で産業、経済、さらには人々の社会生活そのものを支える柱となっているのが石油(原油)。その石油の各国における輸出量や輸入量の動向を、アメリカ合衆国のエネルギー情報局(EIA:Energy Information Administration)による提供値を基に確認する。

まずは輸出量。直近分は2018年。

石油の輸出量トップはサウジアラビア、次いでロシア、続いてイラク、さらにカナダ。石油産出・輸出国として知られている国々が並ぶ中で、カナダが上位に入っているのを意外に思う人もいるかもしれないが、北米でのシェール革命に伴い、シェールオイルを輸出できるようなったのが増加の主要因。アメリカ合衆国も石油の輸出量は増えて、直近の2018年時点では世界で第7位。

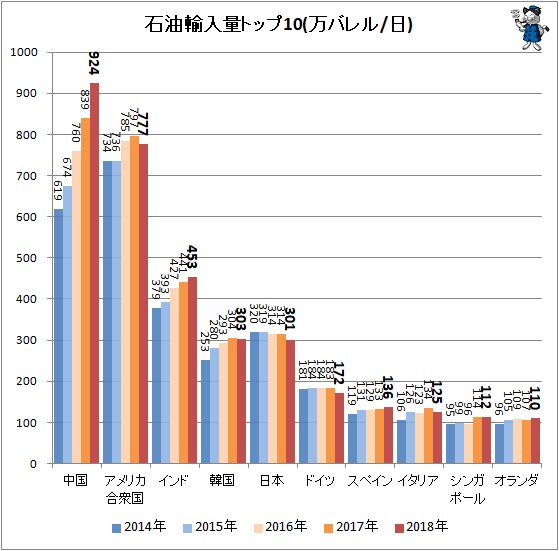

続いて輸入量。

石油の輸入量では、中国が最上位。年々増加の一途をたどっている。国内の経済成長に伴い、国内生産量だけでは充足しきれなくなったため、輸入を増やしている次第である。次いでアメリカ合衆国だが、大量の原油を生産してもなお、国内消費をまかなうには不足しており、多くの原油を輸入している。最近ではシェールガス・オイルの恩恵を受けて国内生産で充足できる量が増えてはいるが、それでも輸入量は増加傾向を継続している(直近年では前年比で落ちたが)。

日本は中国、アメリカ合衆国、インド、韓国に続き世界で第5位。ここ数年では漸減の動きを示している。

ちなみに石油消費量の上位陣は次の通り。

アメリカ合衆国、中国の上位は想像通りだが、インド、日本、ロシアはともかく、サウジアラビアも上位に入っているのに意外さを覚える人もいるかもしれない。また、日本の石油消費量が減少しているのが目立つ形となっているのも覚えおくべきだろう。

■関連記事:

【最大輸入元はサウジアラビアで5677万キロリットル・中東依存度92.0%…日本の原油輸入元(石油統計版)(最新)】

(注)本文中のグラフや図表は特記事項の無い限り、記述されている資料からの引用、または資料を基に筆者が作成したものです。

(注)本文中の写真は特記事項の無い限り、本文で記述されている資料を基に筆者が作成の上で撮影したもの、あるいは筆者が取材で撮影したものです。

(注)記事題名、本文、グラフ中などで使われている数字は、その場において最適と思われる表示となるよう、小数点以下任意の桁を四捨五入した上で表記している場合があります。そのため、表示上の数字の合計値が完全には一致しないことがあります。

(注)グラフの体裁を整える、数字の動きを見やすくするためにグラフの軸の端の値をゼロではないプラスの値にした場合、注意をうながすためにその値を丸などで囲む場合があります。

(注)グラフ中では体裁を整えるために項目などの表記(送り仮名など)を一部省略、変更している場合があります。また「~」を「-」と表現する場合があります。

(注)グラフ中の「ppt」とは%ポイントを意味します。

(注)「(大)震災」は特記や詳細表記の無い限り、東日本大震災を意味します。

(注)今記事は【ガベージニュース】に掲載した記事に一部加筆・変更をしたものです。