二日酔いで頭痛、なぜ起きる? 軽くする方法を脳外科医が解説

普段よりお酒の量が増える時期です。

「昨日は楽しい酒だったのに…」と後悔する二日酔い。

少し古い統計ですが、アルコールを飲む人の75%(4人中3人)が、二日酔いを経験したことがあるとされており、多くの方が「そうだよね」と共感できるのではないでしょうか(1)。

しかしながら、症状には意外と個人差があるようです。

よくある症状としては頭痛、吐き気、食欲低下、だるさの他、下痢や寒気を感じる方もいます。

飲酒運転は認知能力などに影響し、事故のリスクが高くなるため、刑事罰の対象となりますが、二日酔いについても判断や空間認識能力に影響を与えることが知られています。

つまり、実際には仕事のパフォーマンスに影響するようです。

(外科医が二日酔いで手術していたら嫌ですよね。)

この二日酔い、どうして起こるのでしょうか?

また、二日酔いにならないように楽しくお酒を楽しむ方法は無いのでしょうか?

二日酔いの原因

愛飲家もよく知っていることだと思いますが、アルコール(エタノール)は、身体にとっては毒です。

実際に、高濃度のエタノールは蛋白を変性させ、細胞を殺す効果があるため、脳外科の手術でも使うことがあります。

胃や腸で身体に吸収されたアルコールは、血液に運ばれて全身を巡りますが、主に肝臓で分解されます。

具体的には、アルコールは肝臓の酵素のはたらきで、有毒なアセトアルデヒドを経て、酢酸(お酢の成分)に分解されるわけです。

余談ですが、「日本人は欧米人と比べて、アルコールを分解する酵素が少ない人が多い」と聞いたことがあるかもしれませんが、実際にはこのアセトアルデヒドを分解する酵素の活性が弱い人が多いということです。飲酒するとすぐに顔が赤くなる方は、無理して飲まないようにしましょう(2)。

たくさんアルコールを飲んだあとは、身体の中のアセトアルデヒドの量も増えますが、これが頭痛などの悪酔いに繋がるとされています。

しかしながら、二日酔いの原因は、身体の中に残っているアセトアルデヒドだけではなく、様々な要因が絡んでいます。

ここでは、考えられているメカニズムのいくつかを見てみましょう。

過剰な免疫反応

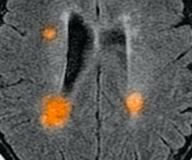

二日酔いになっているとき、血液中や唾液に、炎症が起こるときにはたらくサイトカインという免疫物質がたくさん出てきています。

風邪を引いたときにもサイトカインが増えますが、たしかに二日酔いは頭痛や胃腸症状など、風邪の症状に似ているとも言えます(3)。

また、炎症を抑える物質によって二日酔いの症状が緩和されるという研究もあります(後述)。

ホルモンの影響

また、飲酒によってホルモンの分泌が影響を受けることが分かっています。

アルコールを飲んでいる時に、おしっこが近くなることがあると思いますが、これは抗利尿ホルモンというホルモンの分泌が減るためです。

そもそも生物にとって水は貴重な資源です。

そのため、身体はできるだけ貴重な水を失わないようにできており、抗利尿ホルモンは腎臓で水分を吸収させ、身体から水分を失わせないようにしています。

アルコールはこのホルモンの作用を抑えてしまうため、おしっこの量が増えます。

しかし、その後、抗利尿ホルモンの効果が戻ってくると、一転して身体に水分が溜まる方向に働きます(4)。

二日酔いで身体がむくんでいるように感じるのは、このためでしょう。

この余計な水分が、頭痛などの原因になるわけです。

睡眠の障害

アルコールは睡眠にも影響します。

飲酒するといびきをかく方もいますが、いびきの有無にかかわらず、アルコールの量が増えると睡眠の質が低下します。

睡眠は、単に筋肉を休めて疲れを取るだけではありません。

脳に蓄積された不要な情報を整理したり、あるいは脳に老廃物が蓄積しないように掃除したりするはたらきが、睡眠中に起こることが知られています。

睡眠の質が下がると、これらの脳に備わったはたらきが低下するため、実際には睡眠不足、あるいは徹夜したような疲労が残ることになります。

つまり頭痛や、いまいちアタマが働かない感じに繋がるのです。

お酒側の要因

これらの飲む人の身体側の反応のほかに、お酒側に原因があるとも言われています。

お酒は、単に水とエタノールだけでできている訳ではありません。

アルコール度数のほか、原材料やその産地、蒸留しているかどうかなどによって、お酒の香りや味わいは違いますよね。

これらは、それぞれのお酒に性格を持たせますが、エタノールからすると不純物ということになります。

この不純物(congener)の中に、二日酔いを起こす成分があると言われています。

そのため、ジンやウォッカのような不純物の少ない酒の方が、赤ワインやブランデー・ウィスキーよりも二日酔いの症状が軽いことが分かっています。

お酒の不純物といえば、ワインなどに含まれる酸化防止剤も悪酔いの原因になるという説がありますが、実際には「関係無い」というのが一般的な考えのようです(5)。

これらの他にも、一時的なアルコール依存、低血糖、脱水、胃腸障害、(ごく少量含まれる)メタノールなどが二日酔いの原因になるといわれていますが、どれか一つの原因というよりは、これらの原因が複合的に作用していると考える方が合理的なように思われます。

では、二日酔いを起こさないようにする方法はあるのでしょうか?

お酒好きの方はよくご存じかもしれませんが、いくつかの方法が知られています。

原則としては、アルコールの吸収を遅らせて、血液中のアルコール濃度を急上昇させないことが大事です。

吸収されたアルコールは順次、肝臓で分解されますが、肝臓の負担を減らす効果も期待できます。

(もちろん、トータルで飲むアルコールの量を適量に抑えることは言うまでもありません)

食事を摂りながら飲む

特に飲む前に油っぽいものや、タンパク質を摂ることで、アルコールが食べたものと一緒に胃の中にとどまり、主に吸収される小腸に行くまでの時間を遅らせます。油っぽいものといっても、食事の最初から揚げ物というのは難しいかもしれませんが、前菜としてカルパッチョなどを選び、オリーブオイルを摂るなどは有用でしょう。お酒や雰囲気に合うかどうかはわかりませんが、フライドポテトや唐揚げも有効そうです(6)。

また「酔わないように飲み会の前には牛乳を飲む」という方もいるようですが、牛乳には4%前後の脂肪分が含まれているので、多少の効果があるかもしれません。

水を飲みながら飲む

アルコールと一緒に、はじめからチェイサーとか”和らぎ水”として水や炭酸水を提供するお店もあります。

吸収された水分が直接、血液中のアルコール濃度を下げるほか、舌の味蕾(味を感じる部分)を洗い流す効果が期待できますので、よりお酒を楽しめる効果もあります。

食事も水も、お酒を口にするタイミングを遅らせることで、飲酒のペースを遅くするという効果もあります。

誰かと喋りながら飲む

COVID-19の流行具合によっては難しいかもしれませんが、会話を楽しみながら飲むのは、やはり飲酒のペースを下げることになり、アルコール濃度の急上昇を抑える効果が期待できます。

飲み会後のスポーツドリンク

また飲み会が終わった後でも、スポーツドリンクなど、吸収のよい水分を摂ることで、血液中のエタノール・アセトアルデヒド濃度を低下させ、翌日の症状を軽減させることが期待できます。

…そうじゃなくて、薬とかサプリメントでなんとかならないの?

これも愛飲家はそれぞれに二日酔い対策をお持ちのことが多いと思いますが、代表的なものを挙げておきたいと思います。

ウコン

ウコンは昔から飲み過ぎ・二日酔いに効果があるといわれています。

飲酒前、飲酒後にウコン入りのドリンクを飲むことで二日酔いを予防するとされています。

一方で、脂肪肝など、既に肝臓にダメージが蓄積している方では、肝臓のはたらきを悪化させることもあるため注意が必要です(6)。

味噌汁

味噌汁は水分を摂れる他、味噌のアミノ酸が回復を早めるといわれます。

特にシジミの味噌汁は、オルニチンやタウリンなどの成分が肝臓の働きを助けるとされ、血液中に残っているアセトアルデヒドなど、二日酔いの原因となる物質を分解して解毒するのを助けるのかもしれません(7)。

病気という程のものではないためか、さすがに処方薬のような治験は無いようですが、「これを飲めば良くなるのでは?」という小規模な研究はなされています。

ビタミンB6をパーティの前後に内服することで、二日酔いの症状が半分程度になったという研究がありますが、その理由は明らかではありません。

二日酔いには前述のように炎症が関与しているという説が有力ですが、トルフェナム酸という抗炎症薬を投与すると、頭痛や吐き気などの症状が半減するという研究があります。

二日酔いに対して、薬局などで手に入る消炎鎮痛薬(痛み止め)を使う方もいるかもしれませんが、そのような一般的な薬に関しては、あまり研究されていないようです(1)。

漢方薬の五苓散(ごれいさん)には利水作用という効果があります。

西洋薬には利尿薬という種類の薬があり、身体の余計な水分を尿として身体の外に出す作用をもっています。

一方、利水作用というのは、単に尿を増やすのではなく、血液や血管の外の組織の間にある水分のバランスを整えるはたらきです。

前述のように、飲酒中はアルコールによる利尿作用でトイレが近くなり、その後は抗利尿ホルモンの作用が強くなって身体が浮腫むようになりますが、その水分バランスを調整することで、二日酔いの症状を出しにくくします(8)。

人それぞれに、楽しく飲める酒量がありますが、おいしいお酒をゆっくり味わって適量飲む、というのがポイントですね。

参考資料

1. Wiese JG, Shlipak MG, Browner WS. The alcohol hangover. Ann Intern Med. 2000;132(11):897-902. doi:10.7326/0003-4819-132-11-200006060-00008

2. サントリー SMART DRINK. お酒に強い人・弱い人. Accessed January 1, 2023. https://www.suntory.co.jp/arp/strength_weakness/#:~:text=そして、このアセトアルデヒドを分解,飲めない体質なのです。

3. アダム・ロジャーズ(著), 夏野徹也(訳). 酒の科学ー酵母の進化から二日酔いまで. 白揚社; 2016.

4. 樋口進. E-ヘルスネット>飲酒>賢く飲むためのコツ>二日酔いのメカニズム. Accessed January 1, 2023. https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/alcohol/a-03-005.html

5. 田之上知輝. ワインに入っている酸化防止剤って何?二日酔いの原因になる?頭痛を引き起こすって本当?. Published 2019. Accessed January 1, 2023. https://wsommelier.com/note/2019/10/08/post-1034/

6. 葉石かおり(著), 浅部伸一(監修). 酒好き医師が教える 最高の飲み方. 日経BP; 2017.

7. 美噌元 MISOGEN. 酒を飲みすぎた二日酔いを吹き飛ばすには?サプリよりもしじみの味噌汁!. Published 2019. Accessed January 1, 2023. https://www.misogen-online.com/blog/sizimi-misosiru-sake/

8. ツムラ漢方五苓散料エキス顆粒. Accessed January 1, 2023. https://www.tsumura.co.jp/products/ippan/019/index.html