米露首脳会談でも止まらない ロシアによるウクライナ侵攻の危機

危機下での米露オンライン首脳会談

日本時間で12月8日の未明、米露首脳会談がオンラインで行われた。ウクライナ国境付近にロシア軍が大挙集結し、緊張が高まる中でのことである。国際的な注目を集めたのは当然であっただろう。

肝心の会談内容であるが、両国の大統領府発表を比較してみると、全体的には双方「言いたいことを言った」という感がある。バイデン米大統領からは、ロシアがウクライナに対する軍事的圧力をエスカレーションさせた場合、「経済その他の強力な措置で応じる」との方針が示される一方、プーチン露大統領は「国境で軍事力を増強しているのはNATOの方だ」と応じたとされ、話はどうにも噛み合っていない。

他方、両国大統領府は、今後の対話継続のために担当者を指名したことを一致して明らかにしており、全くの物別れに終わったわけではないようだ。会談を終えたバイデン大統領はヘリコプターに乗り込む前のぶら下がり会見で、「グッド・ニュース、つまりポジティブなニュースは、我々のチームがコンタクトを継続しているということだ」と述べている。

妥協でも強硬策でもなく

では、今回の会談で危機は回避されたのだろうか。おそらくそうではない、というのが筆者の考えである。

ロシアが本当に軍事力行使を行うのかどうかは未だ明らかではないが、もしも同国が本当にそのような覚悟を固めているなら、米国がこれを止める方法は概ね二つに限られよう。

すなわち、

①大胆な妥協:ウクライナの中立化など、ロシアの要求(後述)を呑む

②強硬策:ウクライナへの米軍展開など、米国の強い軍事的コミットメントを展開する

のいずれかである。

だが、現時点で明らかになっている限りでは、米側の立場は両者のいずれにも該当しなかったようだ。これは、両者がそれぞれ実行可能性に大きな問題を抱えているためであると考えられる。

「誤ったメッセージ」の恐れ

①については、最近、米国のロシア専門家であるサミュエル・チャラップが『ポリティコ』に執筆した論考が話題を呼んだ。ロシアがどうやら本気でウクライナに侵攻するつもりであるらしい以上、ロシアではなくウクライナに圧力を掛けるしかないという内容である。より具体的に言えば、2014年にウクライナで紛争が勃発したのちに結ばれた紛争解決のロードマップ「ミンスク諸合意」にしたがって、ウクライナの連邦化(紛争地域の事実上の分離独立化の承認)を履行させるべきだというのがチャラップの主張だった。

しかし、現実にはこのような態度を米国が取るのは難しい。軍事力による威圧に米国が屈する形を取れば、ロシアだけでなく中国に対しても誤ったメッセージを送ることになりかねないからである。実際、チャラップの論考は、ヒトラーに対するチェンバレンの宥和外交になぞらえられ、強い批判を浴びた(ちなみにGoogleで「Charap」と検索すると、最上位に「Charap chicken(チャラップ 臆病者)」がサジェストされるがこれはあんまりではないかと思う)。

高すぎるリスク

他方、②を実行に移すのはもっと難しい。既に米国はウクライナに対して軍事援助(武器提供等)や軍事顧問団の派遣を行なっているが、ロシアの侵攻を止めるとなれば正規の戦闘部隊をウクライナに送り込まざるを得なくなる。

つまり、ロシアが軍事力を行使すれば自動的に対米戦争になるよう「仕掛け罠(トリップ・ワイヤ)」を展開させようということだが、別の角度から見ると、これは米国がロシアとの直接戦争の危険を抱え込むということでもある。正式の同盟国ではないウクライナに対してそこまでやる必要性を同盟国や国内世論に向けて説得するのは相当に骨が折れる筈で、容易に決断できるものではないだろう。

実際、バイデン大統領は、前述の「ヘリコプター前会見」で、米軍をウクライナに派遣する可能性を明確に否定した。

『罪と罰』

とすると、米国の手に残されたカードは経済制裁だけということになるのだが、ここで思い起こされるのが飲酒運転に対するロシア人の態度である。

「今日は車で来たから飲めない」というと、ロシア人はほぼ共通して「日本では飲酒運転の罰金はいくらですか?」と訊く。そんなに高くないなら払えばいいではないか、ということである。もっと極端な言い方をすると、どうも罰金が「飲酒運転をする権利の値段」と捉えられているようなフシもある。

「そんなことをしたら罰金だけじゃ済まなくて、免許は停止になるし下手すると職を失うんですよ」と説明すると、ようやく「そりゃ大変だからお前に飲ますのはやめとこう」となる。

何が言いたいかといえば、生半可なペナルティではロシア人を抑止するのは難しいということだ。例えば失職のような強烈なペナルティがあって初めて、抑止が成立するのである。

もちろんこれはロシア人に限った話ではないが、何が「生半可」で何が「強烈」かは受けての文化的背景によるところが非常に大きい。本稿のテーマに関して言えば、バイデン大統領がいう「経済その他の強力な措置」がどの程度の抑止効果をもたらすかは、プーチン大統領やその側近の世界観に左右されると考えられよう。そして、2014年のロシアが欧米からの激しい経済的報復を覚悟の上でウクライナへの介入に臨んだことを考えれば、今回に限って制裁がロシアを抑止できると期待すべき根拠は薄い。

現在、米国は国際決済システムSWIFTからのロシア排除を制裁の柱に据えていると伝えられており、これが実行に移されればロシアの被る経済的ダメージはたしかに甚大である。だが、同じようにSWIFTから排除されているイランや北朝鮮は、それによって国家の崩壊に至っているわけではない。ましてロシアは、エネルギー、食料、武器その他に関してイランや北朝鮮よりも遥かに高い自給能力を有する。SWIFTからの排除はロシアを罰することはできても、軍事介入を止める決め手とはなり得ない可能性が高い。

かつてない規模の部隊集結

繰り返すならば、ロシアがウクライナに本気で侵攻するつもりであるのかどうかは現在も不明である。ただ、そのための能力を現実にロシアが手にしていることは見過ごされるべきではない。

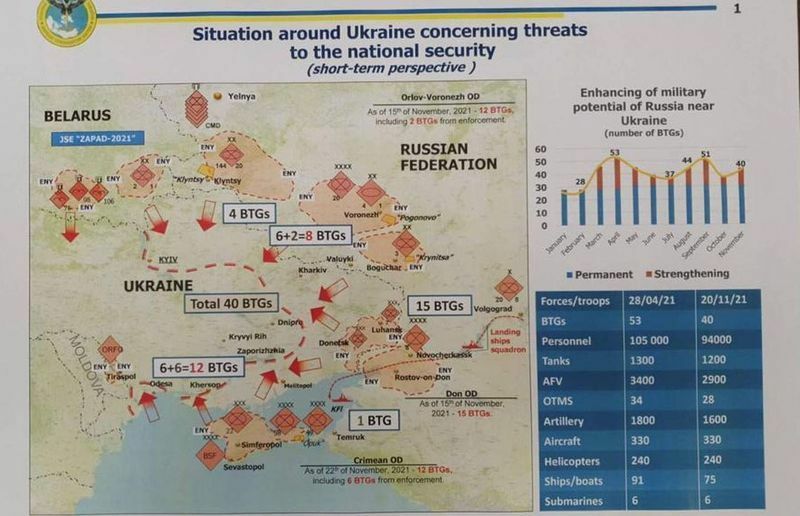

米国のメディアやウクライナ国防省の情報を信じるならば、ロシア軍は9万人内外の兵力でウクライナを取り囲んでおり、後続部隊も続々と集結中であると見られている。以下に示すのは11月半ば時点にウクライナ国防省が作成したロシア軍の集結状況と予想される侵攻経路であるが、この時点でロシア軍は40個大隊戦闘団をウクライナ周辺に展開させていたと見られる。

しかも、ロシア軍は今年の夏以降、予備役軍人として登録された一般市民の招集を行なっており、その数は南部軍管区(ウクライナ東部国境に接する)だけで3万8000人に及んだという。米国の『ワシントン・ポスト』紙は今月3日、ロシアが17万5000人(100個大隊戦闘団)の兵力で来年1-2月にもウクライナに侵攻する計画だと報じているが、うち10万人は以上のようにして集められた予備役であるとされていた。

これだけの兵力がウクライナ周辺に集結するのは2015年に第二次ミンスク合意(後述)による停戦が発効して以降のことであり、本当に17万5000人も集まれば過去に例のない規模となる。

ちなみに、英国の国際戦略研究所(IISS)が発行している軍事年鑑『ミリタリー・バランス』の2021年度版によると、ロシア軍の地上兵力(陸軍、空挺軍、海軍歩兵部隊合計)は36万人程度とされている。つまり、現在のウクライナ周辺には、ロシア地上軍の常備兵力のうち4分の1程度が集結しており、最終的には半分程度が揃ったところで侵攻作戦を始めようとしているのではないか、というのが西側諸国の見立てのようだ。

プーチン論文の中身

では、仮にロシアが本当にウクライナ侵攻を考えているとして、その目的は何なのだろうか。

そのヒントとなるのは、今年7月12日にプーチン大統領が公表した一本の論文である。「ロシア人とウクライナ人の歴史的一体性について」と題されたこの論文は、その表題通り、前半部でロシアとウクライナが不可分の存在であったことを歴史的に論じ、現在の国境は共産主義政権が人為的に引いたものに過ぎないと主張している。さらにその後半部において、プーチンは次のような議論を展開する(以下、筆者による要約)。

・ソ連崩壊後もロシアとウクライナの間には深いつながりが残った

・しかし、2014年の政変以降、ウクライナ政府は歴史を書き換え、自分達がロシアとは別個の存在であると主張するようになった

・西側諸国はこのような状況を利用し、自らの地政学的な目標を追求するための「橋頭堡」にウクライナを作り替えた

・ウクライナ政府はまた、西側の後押しを得て、紛争解決のために結ばれたミンスク合意の履行を拒否している

・この結果、NATOはウクライナの軍事力を監督下に置き、NATOの軍事プレゼンスを展開させ、天然資源や農業資源をコントロールしようとしている

・したがってウクライナの主権は不安定な状態に置かれているのであり、真の主権を取り戻すことはロシアとのパートナーシップによってのみ可能である

ここから読み取れるのは、今年夏以降、ロシアが「レッド・ライン」(越えてはならない一線)を変化させたということである。

従来、ロシアが「レッド・ライン」としていたのは、ウクライナが西側の一員にならないことであった。

これは、2014年以降のロシアによる軍事介入で概ね達成されたと言ってよい。ロシアによって引き起こされたクリミア半島の占拠とドンバス地方での紛争はウクライナを紛争国家化し、NATOやEUへの加盟は当面望み難い状況にあるからだ。

10月21日に有識者会議「ヴァルダイ」に出席したプーチン大統領が「ウクライナのNATO加盟は当面ありそうもない」と述べたことは、こうしたロシア側の認識を示すものといえよう。

ただ、2014年以降の軍事介入によって達成されたのは、ウクライナを「NATO寄り中立」に留めおくことだけであった。そして、このような状況にロシアがもはや満足していないことは前述のプーチン論文からも明らかであろう。

新しい「レッド・ライン」としてのミンスク合意履行

NATO東方不拡大を要求?

では、ロシアの引いた新しい「レッド・ライン」はどこにあるのか。

12月1日、外国大使認証式に出席したプーチン大統領は、NATOの東方不拡大とロシアを脅かす兵器の非配備を文書で明確化するよう要求。翌日には欧州安保協力機構(OSCE)閣僚会合において、ラヴロフ外務大臣がこの線に沿った欧州安保枠組みの再編成案を欧米に提案する方針を明らかにした。以上から判断する限りでは、ロシアの新「レッド・ライン」はウクライナへのNATO不拡大であるように見える。

しかし、ヴァージニア工科大学のマリア・スニェゴヴァヤによれば、ロシアが本当に懸念しているのは、ウクライナが軍事的にではなく社会・経済的に西側に統合され、ロシアの影響力が全く及ばなくなってしまう事態である。

したがって、ロシアが実際に望んでいるのは、プーチンのいう「ロシアとのパートナーシップ」に基づくウクライナの主権、すなわち同国を「ロシア寄り中立」とすることであり、より具体的に言えばミンスク合意を完全履行させることがロシアの狙いであると考えられる。

ミンスク合意とは

同合意は、2014年9月に結ばれた第一次ミンスク合意とその追加議定書、そして2015年2月の第二次ミンスク合意から成る。

このうち、第一次ミンスク合意ではドンバスの紛争地域(「ドネツク人民共和国」及び「ルガンスク人民共和国」を自称する武装勢力によって実効支配されている)に対して一時的に「特別の地位」を与えることが求められているが、第二次ミンスク合意では、これを改正憲法と恒久法に基づいたより固定的な地位とすることが定められた。このようにしてウクライナの分裂状態を固定化することにより、同国がロシアに対して逆らえない状態を作り出すことがその目的であったとされている。

それだけにウクライナ側は第二次ミンスク合意の完全履行に二の足を踏み続けてきたが、7月のプーチン論文は、もはやロシアは時間的猶予を与えるつもりはないことを宣言する「最後通牒」であったと言えよう。

最終的な狙いは「ロシア寄り中立」の強要

しかも、ロシアは第二次ミンスク合意にも追加議定書を付属させ、ウクライナ憲法に中立条項を盛り込ませることを計画していたとされる。このようにしてみるならば、今回の事態においてロシアが狙っているのは、激しい局地戦でウクライナに壊滅的な打撃を与えたり、政治的に重要な拠点(たとえば首都キエフ)を占拠することによってかねてよりの野望であったウクライナの「ロシア寄り中立」化を強要することである可能性が高い。

つまり、仮にロシアが軍事力を行使するとした場合、その戦略目標はウクライナに勝利することではなく、ロシアにとって都合のよい(しかし通常の条件下ではまずウクライナが受け入れないであろう)合意を呑ませることであろうと考えられそうだ。

ロシアはどう動くか

ロシア軍事思想の伝統

とはいえ、ロシアが正攻法を取るかどうかはまた別問題である。ロシア軍は17万5000人で侵攻する、その時期は地面が凍って軍事作戦がやりやすくなる来年1月か2月であろう---前述の『ワシントン・ポスト』はこのように観測するが、ロシア軍の侵攻シナリオがこうも具体的に想定されているならば、ウクライナ側も当然これに対して備えを固めるだろう。

しかし、ロシアの軍事思想においては、伝統的にマスキロフカ(偽装)が重視されてきた。敵の裏をかくのは古来から戦争の常道であり、大抵の場合、戦争は「こうだろう」と思ったとおりには始まらない。したがって、戦争の最初期段階では、過去の戦例からは予期し難い状況を侵攻側が作り出して利用する可能性が高い…という考え方である。

ソ連時代の傑出した戦略家アレクサンドル・スヴェーチンは、このような予測不可能性を「戦争はテンプレートに当てはめられない」という言葉で表現したが、このフレーズは現在のゲラシモフ参謀総長も演説の中で引用したことがある。のちに『予測における科学の価値』というタイトルで雑誌に掲載されたこの演説は、まさに非古典的な方法で戦争を開始・遂行・終結させる方法について考えるよう参謀本部に向けて呼びかけるものであった。

ウクライナに対する非在来型介入のシナリオ

このようなロシアの軍事思想の伝統に立つなら、ロシアのウクライナ介入については次のようなシナリオを想像できよう。

例えばロシアは過去に大規模なサイバー攻撃を幾度か行なってウクライナのインフラを局所的に麻痺させているが、これを全土に対して、同時多発的に行なったらどうだろうか。経済や社会が機能しなくなり、食糧や暖房にさえこと欠く状況にウクライナを陥らせた上で、「人道援助」のような名目でロシア軍を送り込む口実になるかもしれない。

ドンバス地方においてロシアが非常事態省による人道援助を大々的に行い、結果的に分離独立状態の固定化に貢献していることを考えると、この種の非武装介入部隊は「ソフトな占領軍」として機能する可能性がある(ちなみにこの種の準軍事組織がロシアの介入戦略において果たす役割についてはBettina Renz, Russia’s Military Revival (Polity, 2018), pp. 86-120.を参照されたい)。

あるいは、このようにして麻痺状態に陥った社会で反体制運動を引き起こせば、情報が不完全な中で混乱がさらに広がるということも想定できる。実際、これはクリミア半島の占拠作戦でロシアが用いた手法であった。特殊作戦部隊がメディアやインターネットサービスプロバイダーを占拠して情報を遮断する一方、ロシア発の偽情報を現地住民に大量に浴びせかけることで自発的にロシアへの併合を求める空気を作り出したのである。その後もロシアはウクライナ全土でこうした事態を引き起こそうと執拗に画策していたことが、サイバー攻撃によって流出したロシア政府高官らの電子メール記録から明らかになっている(Alya Shandra and Robert Seely, The Surkov Leaks: The Inner Workings of Russia’s Hybrid War in Ukraine (RUSI, 2019).)。

こうした介入の手法は近年のロシアの軍事思想において「新型戦争」として定式化されており、これらを複合的に用いれば軍事力行使に至らずしてウクライナに要求を呑ませられる、とロシア側が計算を働かせていてもおかしくない。

ベラルーシというワイルドカード

もちろん、以上のような想定の裏のさらに裏をかいて、真っ正面からロシア軍が侵攻してくるという可能性もある。ここで注目されるのが、ベラルーシの振る舞いである。

ウクライナと同じく旧ソ連欧州部に位置するベラルーシは、ソ連崩壊後もロシアとの緊密な関係を保ち、1999年の連合国家創設条約によってロシアと「同盟以上、連邦未満」の間柄となった。

ただ、これはあくまでも建前である。実際のベラルーシは、何かとロシアとの距離を取ってきた。特にウクライナ問題ではロシアのクリミア半島占拠(ロシアは「併合」と主張)を否定も肯定もせず、むしろ両者の仲裁者として振る舞おうとしてきた。前述したミンスク合意は、その名の通り、ベラルーシの首都ミンスクを舞台として調印されたものである。

しかし、ここにきて、ベラルーシは大きく態度を変え始めた。同国のルカシェンコ大統領がロシアのクリミア「併合」を公式に承認する姿勢を示すようになったこと、もしもロシアとウクライナが戦争になった場合には「傍観者でいるつもりはない。どちらにつくかは明白だ」と発言したことなどはその好例と言える。昨年8月の大統領選を機に大規模な反体制運動に直面しているルカシェンコ政権としては、後ろ盾であるロシアに対して表立って逆らいにくくなっているものと考えられよう。

さらに興味深いのは、ウクライナ国防省の作成した地図(前掲)において、ロシア軍がベラルーシに展開していると記載されていることである。これまで、ベラルーシはロシア軍の戦闘部隊を自国領に常駐させることを断固拒否しており、憲法でも(ロシアと軍事同盟を結んでいるにもかかわらず)「中立」を宣言してきた。したがって現在ベラルーシにロシア軍が展開しているとしても訓練などの名目を取っている可能性が高いが、仮にこれらの部隊がウクライナ侵攻に参加する場合、その意義は小さくない。

ロシア領からウクライナに侵攻する場合、ロシア軍は首都キエフに達する前にドニエプル川で前進を阻まれることが予想されるが、ベラルーシを策源地とするならばこれを回避できるからである。しかも、ベラルーシ国境からキエフまでは最短で90km未満に過ぎず、電撃的な首都占領を許す可能性さえ排除できない。

おわりに

ロシアの侵攻が本当に差し迫っているのか、以上のような可能性を示唆することで中立化を呑ませるための脅しであるのかは未だに判然としない。ただ、ここまで見てきたように、ロシアがウクライナ周辺に集結させている軍の規模と配置はかつてない様相を呈しており、年末から年初にかけては予断を許さない状況が続きそうである。

一方、バイデン大統領は、ロシアを含めた欧州諸国と共に「NATO拡大に関してロシアが抱く懸念」を話し合うためのハイレベル協議を近く開催する方針をオンライン会談後に明らかにした。こうした動きがウクライナを巡る軍事的危機の回避に繋がるのか、あるいは「21世紀の宥和政策」に終わるのかは、今後数ヶ月のうちに明らかになろう。