「養親は私を大切に育ててくれた。でも、生みの親が誰か知りたい」59歳女性が探す真実

茨城県土浦市に住む添野(旧姓は綱河)江実子さん(59)は2015年1月、56歳の時に突然、自身が養子であると知った。養父母はすでに他界しているため、情報を求めて親戚や古い知人、約60年前に助産師だった女性を訪ね歩いた。すると「今さら生みの親が誰かを知ってどうする」「今、幸せならいいではないか」「育ての親に不満でもあるのか」などと言われた。

筆者が訪ねた2019年7月の時点でも、生みの親が誰か分からないままである。添野さんは「生みの親が誰か分かったとしても、養親への愛情は変わらない。私はただ、真実を知りたいだけ。養子になった経緯を知りたい」と繰り返した。そこにはどんな思いがあるのだろうか。

実子として横浜市に出生届、戸籍には「長女」

添野さんの生年月日は1959年9月13日。横浜市内の助産院で生まれ、同市鶴見区役所には父・綱河忠三郎さん、母・秋子さんの実子として出生届が出されていた。戸籍にも「長女」の記載がある。

忠三郎さんは2002年に82歳で、秋子さんは1970年に46歳で亡くなっている。両親の死後、親戚からの話で、忠三郎さんが戦中だけでなく戦後も数年間、ベトナムに留まっていたと分かった。そこで「もっと父のことを知りたい」と、疎遠になっていた父方のいとこと連絡を取った。

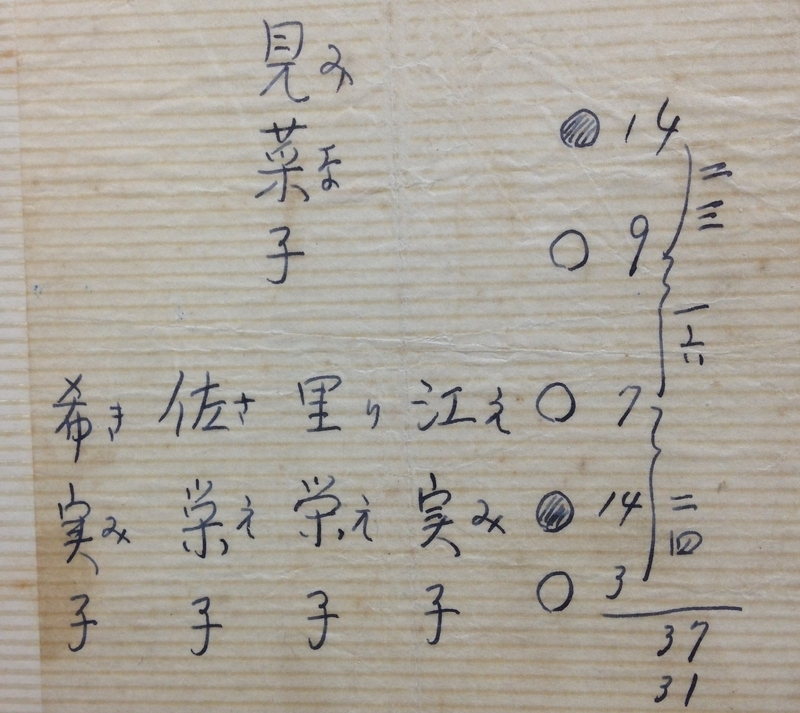

何気ない会話の中で、「帰国してからあなたを“もらって”……」と言ったので、添野さんが「“もらって”ってどういうこと?」と驚いて聞き返すと、「知らなかったの? てっきり(養子だと)聞いていると思っていた」とのこと。両親とは血がつながっていないと判明した。手元には、へその緒と誕生時の毛髪が入った箱や、名前の字画を数えたメモが残されており、両親との血縁関係を疑ったことはなかった。

昭和30年代まで行われた「藁の上からの養子」

出産直後の子を他人がもらい受け、実子として出生を届け出て、自分たちの子として育てることを「藁(わら)の上からの養子」という。「藁」とは「産床」の意味である。静岡大人文社会科学部の白井千晶教授(家族社会学)は、昭和期に助産師(当時の呼称としては産婆・助産婦も)をしていた女性に、子のあっせんについての聞き取り調査を行っている。「藁の上からの養子」については、添野さんが生まれた昭和30年代ごろまで、助産師や親族、共同体の鍵になっている人などの仲介によって行われるケースがあったという。

「助産師が『産んでも育てられない女性』と『子どもが授からない夫婦』の双方を救済するために養子縁組の仲立ちをすることは、新生児の遺棄や無理心中、「非嫡出子」への差別などを防ぐ“人助け”と考えられていました。同じように考える医師もおり、1970年代に『菊田医師赤ちゃんあっせん事件(菊田医師事件)』が起こっています。菊田昇医師が公文書偽造で起訴されたことにより、藁の上からの養子はアンダーグラウンドなイメージでとらえられるようになりました」

宮城県石巻市で開業医をしていた産婦人科の菊田医師は、産んだ子を育てられないという女性に人工妊娠中絶手術を思いとどまらせる一方、子どもがほしい夫婦に無報酬で新生児をあっせん。その際に、養親を生みの親とする「偽(にせ)の出生証明書」を出していた。

白井さんの調査によると、聞き取りをした中にも偽の出生証明書を出した助産師がいた。違法だと分かっていても、「生みの母の戸籍に出産した事実が残って、のちの縁談に差し支えたり、子どもが養子だと分かることによって傷ついたりすることを避けたい」との配慮から、この方法を取ったと考えられる。

「偽の出生証明書」を出した時代背景とは?

1947年以前の旧民法においては「非嫡出子」が子どもを産んだ女性の戸籍に入るには戸主の同意が必要であり、女性の父・兄などの反対から戸籍に入れないケースがあった。その場合、子のみの戸籍を新たに設けた。新生児の父が認知すれば父の家の戸主の同意を得て戸籍に入ることは可能だったが「庶子」と記され、嫡出子とは区別された。また、夫の出征中に妊娠・出産した女性や、戦争で夫を亡くした後に独身のまま出産する女性への風当たりは相当、強かったろう。戦後の民法改正によって、婚外子・非嫡出子を取り巻く環境が急に改善されたわけではなく、当時の「産婆」は依然として厳しい規範を意識しながら“人助け”を続けた。白井さんは「偽の出生証明書」を、現代の感覚で糾弾してはいけないと説く。

「そもそも1960年代までは自宅出産も多く、医療者が発行する出生証明書がなければ、育ての親が出生届を出すことができました。当時、産婆が産んだ女性の名で出生証明書を書いても、育ての親が自分の名で届けてしまうこともあったのです。それでもあえて産んだ人の名で証明書を出し、正式な手続きで養子縁組をするよう促した人はいました」

昭和の産婆・助産婦は、おのおのの世代・地域・職場で培われた職業的倫理観に基づき、母子それぞれの境遇を勘案して最善の道を探った。このような背景から、「偽の出生証明書」は苦肉の策の一つだったと考えられよう。

偽の出生証明書を出すことの違法性は、「菊田医師事件」によって社会に問題提起された。当時の医療界、とりわけ同業者である産婦人科医からの批判は大きかった。菊田医師は、あえてマスコミの取材に応じることにより、自らの意志で事実を明らかにした。事件を契機として法整備が進められ、1987年9月に養子を戸籍に実子と同様に記載するよう配慮した「特別養子縁組制度」の法案が可決している。

「子が出自を知る権利」は重視されていなかった

白井さんは「藁の上からの養子」に関与した助産師の聞き取りを踏まえ、添野さんが置かれた状況について次のように語る。

「当時、新生児の養子縁組をあっせんする場合、現代社会で重視されている『子の福祉』、例えば子が出自を知る権利などは重視されていないように見えます。それは、周囲の誰かが出自を知っているので、戸籍や裁判所の記録として残っていなくてもよかったということが考えられます。だからこそ、偽の出生証明書を出すこともあった。添野さんもこのケースでしょう」

白井さんの聞き取りによれば、養子縁組を仲介したかどうか、生みの親に関する情報を育ての親に伝えたかどうかなどは助産師によって違い、1人の助産師においても真実を伝えるかどうかはケース・バイ・ケースだった。数十年を経て養子が「生みの親は誰か」と聞きに来ても、知る限りのことを教える人もいれば、わずかな手掛かりさえ与えず、固く口を閉ざす人もいる。関係者の思いは複雑だ。

また、養親が「いつ、養子であることを言おうか……」と迷っているうち、親戚や近所の人から生い立ちを聞いた子どもが傷つくことは、今も昔もよくある。聞き取りによれば「誰かがぽろっと言ったりして、ばれるのよ」という声もあった。添野さんの場合、だれも口火を切ることなく半世紀以上が経過した。「ぽろっと言った」いとこはいたものの、添野さんが「感謝の思いを伝えたいと願っても養親はすでに亡く、今となれば、養親が生みの親を知っていたかどうかも分からない」という現実を、どう受け止めればいいのか悩んでいる。

秘密を守り通したことは「思いやり」?

「生みの親は誰か。なぜ、わが子を手放したのか」という核心にはたどり着いていないが、養親の当時の状況は分かってきた。夫婦は土浦市内の「引揚者住宅」に住んでいたが、秋子さんの“お腹が大きくなったころ”には離れ、神奈川県川崎市、東京都北区赤羽と転居し、添野さんが2歳になってから土浦市内へ戻ってきている。

「親戚の話では、(育ての)母は服の下に詰め物をして大きなお腹を抱えて出て行き、(転居を重ねた後、土浦へ)家族3人で帰ってきたと。近所の人は、妊娠したかのように振る舞っていた母の思いをくみ取って私たち家族に接してくれたのでしょう。引き揚げ体験をされた人は皆、苦難を乗り越えて幸せになろうとしていましたから、『何があったかは聞かない』『余計なことは言わない』と徹底していた。私に関わった人達が秘密を守ったことは、思いやりだったのだと思います」

母を産んだ“おばあちゃん”が健在なら会ってみたい

添野さんは、へその緒が入っていた箱を見せてくれた。横浜市内の産院の名前と「父忠三郎38歳」「母秋子35歳」と書いてある。添野さんは、古い写真を出してきて推理を始めた。

「赤ちゃんの時の私を抱いている写真の中で、この女性だけが誰か分かりません。もしかしたら私を産んだ人ではないかしら……」

「画数を考え、名前を決めてくれたのですね。助産師さんの字ですかね。『江戸に住む実の親が産んだ子』だから江実子ではないでしょうか。生みの親は東京の人だったのでは?」

あれこれと考えを巡らせる添野さんを見ながら長女は「一時期、母は精神的に不安定になっていた」と心配し、こうも言った。

「昔の人は、よかれと思って(偽の出生証明書を出すことを)やったのかもしれませんが、当事者は混乱します。過去にこんなことがあったのだと、多くの人に知ってほしい。それと、母を産んだ“おばあちゃん”が健在なら、会ってみたいです。私も真実を知りたい」

「遺伝上の親が分からない」という悩み

長女が「真実を知りたい」と思う理由は、ほかにもある。昨年、ある指定難病の診断を受けた。彼女がかかった病気は、はっきりした原因が解明されていない。指定難病以外にもいくつかのアレルギー症状や甲状腺の病気、倦怠感などもあって複数の医療機関を受診しているが改善しない。主治医から「親族に同じ病気にかかった人はいないか」と聞かれ、「父方は分かりますが、母は養子なので、本人以外は分かりません」と答えざるをえなかった。

長女の話を聞き、添野さんも自身の健康についての不安を明かした。忠三郎さんは悪性リンパ腫、秋子さんはALS(筋萎縮性側索硬化症)と思われる症状で亡くなっている。「親は難しい病気で亡くなったので気をつけていた。でも血がつながっていなかったと知り、『では、これから何の病気に気をつければいいのか』と思う」と。

健康診断を受けると多くの場合、問診票に「あなたの近親者に次の病気の人はいますか」という質問がある。生みの親が分からなければ、「(1)がん(2)糖尿病(3)血管障害いずれかになった親族を書いてください」などと問われても答えられない。白井さんは、養子に限らず、DI(非配偶者間による精子提供、AIDとも呼ばれる)で生まれたケースなど、「遺伝上の親が分からない」という人が共通に抱える悩みであると指摘する。

安心して出産し、子育てできる世の中であってほしい

添野さんは自身が養子だと知った後、土浦市内にある養子縁組あっせん団体の母子寮を訪ねたことがある。そこでは若い女性が出産を控え、数人で暮らしていた。

「妊婦の母のような気持ちになって『頑張ってね』と励ましたけれど、『お腹の子が自分と同じような運命をたどるのか』と思うと複雑でした。妊婦が皆、安心して出産し、子育てできる世の中であってほしいです」

添野さんは親戚から「子どもを手放すなんて、ろくな親ではないから知る必要はない」と言われ、そう思おうとした。しかし今は、「いい人であってほしい」と願っている。生みの親が20歳で出産していたとして、存命なら80歳。「生みの親探し」に焦りを感じ始めている。

思いはただ一つ。「真実を知りたい」である。添野さんは「なぜ父は、私が養子であることを隠し続けたのだろう……」と考え続けている。思い出の中の養父は温厚で、叱られたことはほとんどなかった。豆腐屋に勤めていたが、その後に職を何度か変えており、いつ、どんな仕事に就いていたかは分からない。ただ「ずっと働き者だった」という。

「いまだに“ドッキリ”じゃないかと思う。『あなたが養子だなんて、嘘だよ』と誰かに言ってほしい。この歳になって両親を“養父母”と呼ばねばならないとは……。育ての親が私の生い立ちを明かさなかったことに、どんな意味があるのでしょうか」

草野球に興じる忠三郎さんの写真をよく見ると、右あごに傷がある。古い知人が「ベトナムで負った銃創だと言っていた」と教えてくれたそうだ。添野さんは優しかった養父を懐かしみ、あらためて強調する。

「両親は私を大切に育ててくれました。感謝しています。でも、やはり生みの親が誰か、そして私を手放した経緯を知りたいのです」。

※こちらもご覧ください。

「ベトナム残留日本兵だった養父の人生をもっと知りたい」59歳女性が探す真実

https://news.yahoo.co.jp/byline/wakabayashitomoko/20190823-00139448/

※参考文献

・「昭和期における助産婦の仲介による養親子関係の創設について:とくにいわゆる『藁の上からの養子』について」(白井千晶著)『和光大学現代人間学部紀要 第6号』(2013年3月)

・『産み育てと助産の歴史/近代化の200年を振り返る』(白井千晶編著、医学書院、2016年5月)

・『“赤ちゃん斡旋事件”の証言/私には殺せない』(菊田昇著、現代企画室、1973年10月)

・『手記/この赤ちゃんにもしあわせを/菊田医師赤ちゃんあっせん事件の記録』(菊田昇著、発売:濤書房、発行:人間と歴史社、1978年4月)

・『赤ちゃんあげます/母と子の悲劇をなくすために』(菊田昇著、集英社、1981年3月)

・『菊田医師と赤ちゃんあっせん事件の証言/お母さん、ボクを殺さないで!』(菊田昇著、暁書房、1988年8月)

・『小さき生命のために/産科医の罪と栄光の軌跡』(出雲井晶著、中央公論社、1994年2月)

・『里親と子ども』vol.9「養子縁組あっせんと『真実告知』-当事者の立場から」(若林朋子著、明石書店、2014年10月)