フェルメールの激動人生。生誕地デルフトの街歩きで知る画家と都市の波瀾万丈

オランダ・アムステルダム国立美術館で開かれている史上最大の「フェルメール」展が大盛況。6月4日までの開催ですが、チケットはすでに完売してしまったという勢いです。

この展覧会と並行して、オランダ黄金期の画家ヨハネス・フェルメールが生まれ、生涯をそこで過ごしたデルフトでも、とても充実した展覧会が開かれています。

「フェルメールのデルフト」と題したこの展覧会は、オランダ建国の父が居城としたプリンセンホフ博物館が舞台。フェルメールの生涯と彼が生きた時代をさまざまな角度から紹介するもので、オランダが世界の中心だった時代背景とも相まって非常に中身の濃い、興味深い内容になっています。

筆者はこの機会に初めてデルフトの街を訪れましたが、穏やかな街並みでありながら、地球規模の歴史を秘めたこの街の豊かさに驚きました。

彼が生きたのは1632年から1675年。日本で言えば江戸時代です。350年も前というと、私たちはどこか牧歌的な、時間の流れがゆったりとした時代を想像してしまいます。ところが、いえいえどうして。彼はおそらく現代の私たちと同じくらい激動の時代を生きていたことが浮かび上がってきます。

インターネットからスマホ、そしてAI、WEB3と目まぐるしく技術革新が続き、個人も企業もその波の中で溺れまいと必死。さらに疫病や戦争が立て続けに起こるという時代に私たちは生きています。

いっぽう当時人口2万人ほどのデルフトで生まれ、そこで一生を送ったフェルメール。ゆかりの場所は街の中央、マルクト広場から徒歩数分圏内に集中しているというくらい行動範囲は狭いのですが、43年の生涯では、オランダ独立戦争(八十年戦争、1568〜1648年)、仏蘭戦争(1672年〜1678年)、技術革命、経済の繁栄と衰退、そして世紀の大災害も経験しています。

当時は金にも匹敵するほどに高価だった青の染料、ラピスラズリをふんだんに使って絵画制作をしていた時期があったかと思うと、仏蘭戦争によって美術品の取引が止まり、絵がいっさい売れなくなるという事態に…。11人の子供を抱え、経済的なストレスが原因で亡くなったと聞けば、どこか人ごとではないような気がしてしまいます。

絵画鑑賞の豊かさとは、純粋に美しいということに加えて、画家の人生と時代を追体験できること。その人生が波瀾万丈であればあるほど、私たちはその画家の世界にどんどん引き込まれてゆくのかもしれません。

しかも、歴史に名を残す画家たちのほとんどは、肖像画から人物像を思い浮かべたりできますが、フェルメールの場合はそれがありません。だからなおのことミステリアスで、さまざまな想像を掻き立てられる画家のような気がします。

ここからはデルフトの名所を巡りつつ、フェルメールの時代に思いを馳せてみましょう。記事に加えて、デルフトの街歩きはこちらの2つの動画からもお楽しみいただけます。

新教会

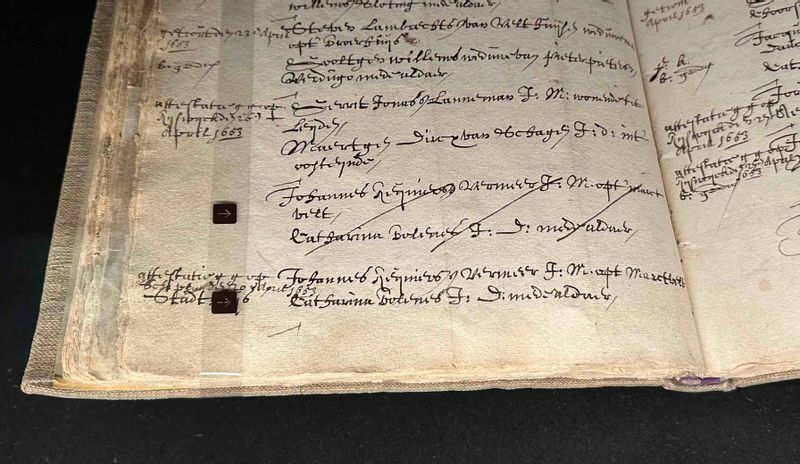

フェルメールは1632年10月30日、マルクト広場にある新教会で洗礼を受けています。

この教会は実はオランダで最も重要な教会の一つ。なぜなら、歴代の王様がここに祀られているのです。オランダといえば、アムステルダム、そしてデン・ハーグが主要都市なのになぜ? と思いますよね。理由は、オランダ建国の父、ウィレム・ファン・オラニエがデルフトに拠点を置き、ここで亡くなり葬られたため。以後、現代に至るまで、王家の霊廟となっています。

プリンセンホフ博物館

特別展「フェルメールのデルフト」展が開催されているこちらの博物館には、イノベーションとアートを育んだデルフトの歴史が凝縮されています。そもそも、ここは建国の父、ウィレム・ファン・オラニエ公が居城とした建物。1584年、暗殺者の銃弾に倒れたのもこの館で、壁にはその時の銃弾の痕が残っています。

ビール醸造所

16世紀頃、つまりフェルメールが生まれる少し前の時代、デルフトには200軒以上のビール醸造所があり、オランダを代表するビールの町だったのだそうです。ところが、独立戦争が起きると、スペイン支配下にとどまることになった南部(ほぼ現在のベルギー、ルクセンブルクにあたる地域)への販路が絶たれ、産業は下降の一途をたどります。

水の衛生が確保できなかった時代、ビールはいわば水代わりの飲料でした。けれども貿易によってお茶、ワインなどがもたらされ、それが生活に浸透するにつれて需要が減少したことも、醸造所が次々と姿を消す原因でもありました。

現在、デルフトの醸造所は2カ所。その一つがBIERFABRIEK DELFTです。

火薬庫大爆発

時は1654年10月24日、8万ポンド(およそ40トン)ほどの火薬を貯蔵していた市内の火薬庫が大爆発を起こしました。100キロメートル以上離れた地点でも爆発音が聞かれたという規模のもので、200戸が全壊、あるいは街の三分の一が破壊されたという説もあります。とにかくおびただしい犠牲者を出しましたが、亡くなった人の一人に、画家カレル・ファブリティウスもいました。

ファブリティウスはアムステルダムでレンブラントに学んだのちデルフトに転居。デルフトのギルドに所属して活動を始めてから数年たつかたたないかというタイミングでの惨事でした。この時ファブリティウス32歳、フェルメール22歳。レンブラントの弟子の中でも最も才能があったといわれるほどのファブリティウスですから、彼の影響をフェルメールが受けていたことは、誰もが想像できます。

ロイヤルデルフト

「デルフトブルー」の名前で呼ばれる焼物によって、この町の名を知っているという方も少なくないかもしれません。そのデルフト焼を今でも継承している唯一の窯元が「ロイヤルデルフト」です。

文字通り、オランダ王室御用達でもあるこちらの工房では、職人さんたちの仕事を間近で見られるだけでなく、デルフト焼の歴史的名品の数々を展示する博物館としてもとても見応えがあります。

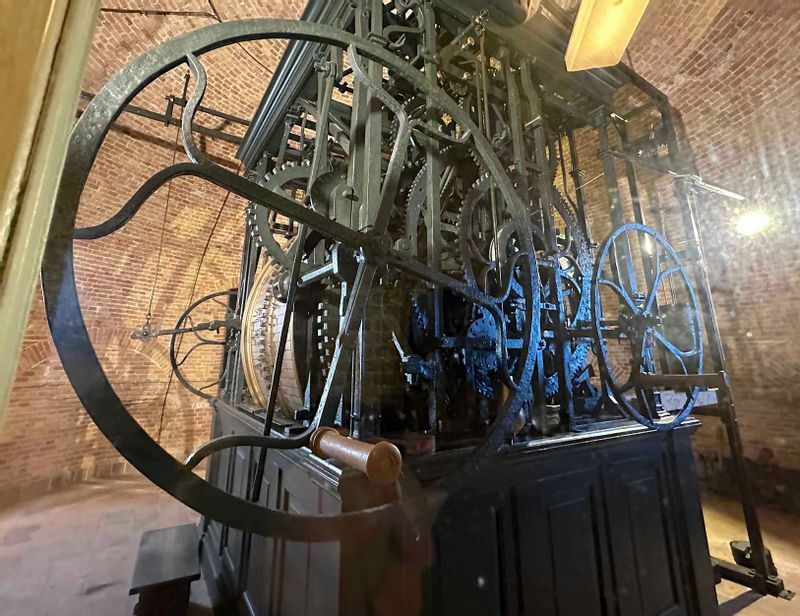

デルフトで製陶が盛んになるのは、まさにフェルメールと同時代。オランダの黄金時代と重なります。1600年代の初め、中国磁器(景徳鎮)を載せたオランダ東インド会社の船が到着すると、それは大変な人気を博します。

元々オランダでもマヨルカ焼から影響を受けた陶器が焼かれていましたが、デルフトでは中国磁器と同じようなものを作ろうと試みたのです。それがデルフト焼の始まり。とはいえ、当時は磁器を作る材料と技術がなく、陶器に白い釉薬をかけ、そこに青絵の彩色をするという方法を編み出しました。

「ロイヤルデルフト」の前身となる製陶所「ポーセレン・フレス」が始まったのが1653年といいますから、フェルメールが結婚した年。その頃のデルフト市内には30を超える製陶所が存在したそうです。製陶にはもちろん窯が必要ですが、ビール醸造所の跡地が製陶所として利用されたのだとか。主要産業の選手交代、というわけです。

では、どうしてそれほどの隆盛をみたのか。景徳鎮そのものは大変に魅力的ですが高価なので、類似品をどんどん作ったというのが直接的な理由。加えて、明王朝から清王朝へ移り変わる時期の内戦によって中国磁器の供給が滞るいっぽう、需要は増えるばかり。ということで、自前の必要性がますます高まっていきます。各製陶所が切磋琢磨することによってより優れた製品が生まれ、「デルフトブルー」というブランド価値が確立してゆきました。

ちなみに、中国がダメなら日本からということで、古伊万里が大量にオランダへ渡ったようで、「ロイヤルデルフト」の博物館には、古伊万里の絵皿と、それを模したデルフト焼が並べて飾られているのが印象的です。

けれども、1800年代になると、イギリスのウエッジウッド、ドイツのマイセンに代表される外国勢との価格競争に勝てず、デルフトの製陶所は次々と姿を消してゆき、ついには「ポーセレン・フレス」だけが残ったといいますから、まさに栄枯盛衰の歴史です。

現在、工房兼博物館を訪ねると、どうしてここだけが生き残り、「ロイヤル」の称号を得ることになったのかがわかります。それは、苦難の時代、青絵磁器だけでなく建築物や内装としての陶器を生産するという大胆な方向転換をしたこと。博物館の建物そのものが、さながら代表作の展示場のようで、「デルフトブルー」という過去の栄光だけにすがらなかった英断を物語っているかのようです。

17世紀のオランダで最も有名な風景画「デルフトの眺望」が描かれた場所、「小路」の舞台をはじめ、かつて芸術家や職人のギルドがあった建物を生かした「フェルメールセンター」、フェルメールが埋葬された旧教会など、他にも見どころはつきません。

記事としてのご紹介はここまでにして、続きは冒頭に挙げた2つの動画に譲りたいと思います。興味をもたれた方はぜひご覧になってみてください。