奇跡の再生なるか ル・コルビュジエの浮かぶ建築 「アジール・フロッタン」

ル・コルビュジエといえば、業績が世界遺産に登録されている近代建築の父だが、とある船の設計にも携わっていたのをご存知だろうか?

船の名は「ルイーズ・カトリーヌ」号。別名を「Asile Flottant(アジール・フロッタン=浮かぶ避難所)」といい、今もパリのセーヌ川に繋留されている。

もっとも、ル・コルビュジエがゼロから船の設計をしたわけではなく、本来の役目を終えた船がル・コルビュジエの設計によって新しい命を与えられたというヒストリーがある。

だがその船はのちに廃船の危機にさらされ、現在、再生を目指す人たちによって文化施設へと姿を変えつつある。

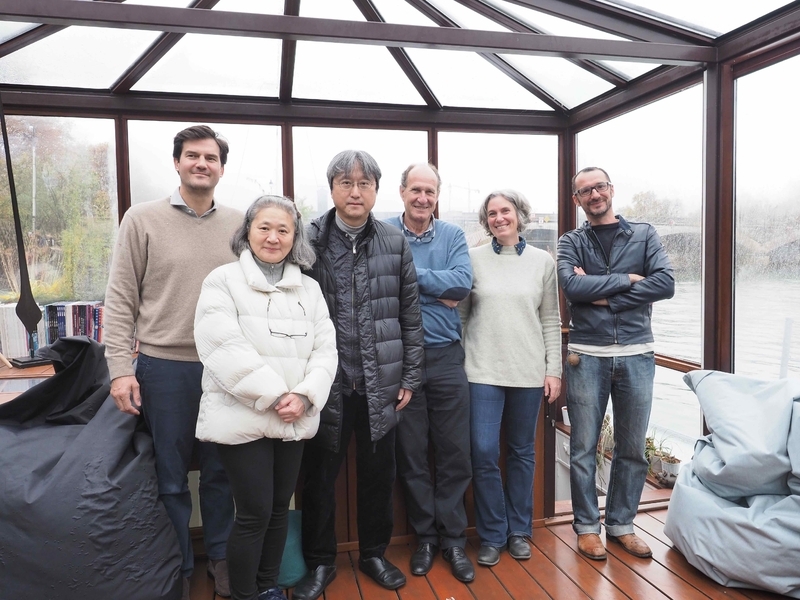

みたび船に命を与えようとする人々の中に、一人の日本人建築家がいる。神戸大学大学院の遠藤秀平教授だ。なぜ遠藤氏は、「アジール・フロッタン」号の再生に取り組むのか。

■戦時の石炭運搬船が歩んだ数奇な半生

船はそもそも第一次世界大戦時の石炭の欠乏を補うために造られたものだった。当時フランスの鉱山地帯はドイツに占領され、イギリスから船で石炭を供給する必要があった。造船に使う鉄も不足していたことから、当時注目されはじめていたコンクリートを材料にした船、しかも川を遡ってパリまでの運搬が可能な平底船が、セーヌ流域の町ルーアン近郊で盛んに造られた。この話の主役の船もそのひとつだ。

石炭運搬船としての役目を終えた船がふたたび日の目を見るのは1929年。第一次世界大戦後の反作用のように経済、文化活動が勢いを増した時代で、のちに巨匠と呼ばれるようになるピカソやシャガール、そして藤田嗣治ら外国人芸術家たちがパリで活動し、ブラッスリーでは夜な夜な盛大な宴が催されるようなきらびやかなパリのイメージが浮かぶ。ただし、光が強ければ強いほど闇もまた濃いということだろうか、街には難民、貧窮する者、無宿の人々が少なくなかった。そこに救いの手を差し伸べるべく「救世軍」と篤志家たちが様々な活動を展開するのだが、そのうちのひとつが件のコンクリート船を買い上げて避難所にすることだった。そして船の改修設計を任されたのが、他の「救世軍」プロジェクトにも関わっていたル・コルビュジエなのだ。注目すべきは、ちょうどこの時期にル・コルビュジエのパリの設計事務所で働いていた若き日本人、前川國男が具体的にこのプロジェクトに携わっていたことだ。彼のサインがある図面がいまも残っている。

■近代建築の原則を体現した船が見舞われた 2 つの不運

ル・コルビュジエ財団のサイトにいくつか写真が載っているが、全長およそ80メートルのコンクリート船には、160のベッド、食堂、台所、トイレ、洗面所、シャワー、船頭と管理者の居住スペースがあり、屋上が庭園になっていたこともあったようで、ル・コルビュジエが提唱したピロティや屋上テラス、自由な平面などを新しい建築の要点として提唱した「近代建築の5原則」を体現した作例だったと言える。しかも当初の停泊地はルーヴル美術館の前のセーヌ岸。つまりパリでも最も美しい風景が望める場所で避難船として機能していた。1950年代に入ってからは現在の繋留地の近く、オーステルリッツ岸に移ったが、依然として家のない人々を受け入れ続けた。

だが、その運命は、1995年、船底に水が溜まってしまったことを機に変わってしまう。難民の受け入れができなくなったばかりか、廃船の告知まで受けてしまう。原因は備品の老朽化で、船体そのものは存続可能とわかり、船の歴史的価値や存在意義を唱える人々の尽力もあって廃船は免れたものの、経済的に維持が難しくなった「救世軍」は売却を決断する。新しい所有者は当時「アジール・フロッタン」の隣の船の持ち主で、有志と共に、石炭運搬船、浮かぶ避難所に次ぐこの船の第3の時代を築くべく新たな船出をした。目指すところは文化活動の舞台となる船だ。

まずは船の修復が必要だが、セーヌに繋留したまま工事を行う際のシェルターが求められた。そこで白羽の矢がたったのが日本人建築家で、神戸大学大学院教授の遠藤秀平氏だった。氏はアルミ製の帯のようなシェルターを設計した。新体操のリボンの演技で平たい帯が右に左に振れて緩やかに折り重なるような格好で船を守るシェルターは、セーヌの美観として見応えがあったに違いないのだが、折しもリーマンショックのあおりを受けて、シェルターは幻の傑作になってしまっただけでなく、船の修復、再生事業そのものにもブレーキがかかってしまった。

頓挫していた再生事業にも前進が見られるようになったのは、ル・コルビュジエの作品が世界遺産に登録された2016年と前後してのことだった。シェルターは実現しなかったものの、「アジール・フロッタン」号との縁に突き動かされる形で、遠藤氏は日本でも多くの人々にこのプロジェクトを知ってもらうために展覧会を開催し、クラウドファンディングで修復のための資金調達を開始した。すると、思いがけない助け船が現れた。ステンレスの構造物製造大手の株式会社アロイが、岸と船とをつなぐ桟橋の提供を申し出て、日本からパリまで送ることまで約束してくれた。2018年にはこの桟橋が設置され、船の修復も完了し、「アジール・フロッタン」号にとって第3の時代の幕開けとなる展覧会、それも日本の現代建築を紹介する展覧会が行われるはずだった。

と、遠藤氏のシェルターに次いで、ここでもまた「はずだった」と言わなければならない。

「アジール・フロッタン」号は、冒頭の写真の通り、いまだ桟橋もなく、修復もされていない状態でかろうじて岸に繋がっている。

というのも、2017年の暮れから18年の1月にかけてセーヌの水位が記録的な上昇を見せ、修復工事どころではなくなった上に、船体が岸に乗り上げるという事態に陥ってしまったのだ。

いったん乗り上げてしまったものを川に戻すのは大仕事。しかも、普通の船とは違ってコンクリート製の船だけに、請け負える業者は限られてくる。それでも2月10日に作業にかかり、岸から無事に引き離すことができた。関わった人々皆が喜び、シャンパンでお祝いをしていたその時、思いもよらないことが起こった。「アジール・フロッタン」号が傾いたことに気づいたのは、近くのボートハウスの住人。すると、みるみるうちに船体が川に隠れてしまった。悪夢のような光景が関係者の目の前で展開したのは20分ほどのことだったという。どうやら岸に戻す時の反動で、水中の繋留柱に船体が衝突し、そこから水が入ってしまったことが原因だったらしい。

なんという波乱万丈のストーリーを秘めた船だろう。

■日本人建築家が「アジール・フロッタン」号再生に取り組む理由

さて、私が初めてこの「アジール・フロッタン」号を見たのは今年の10月だ。再生プロジェクトの縁の下の力持ちともいうべき古賀順子さんに案内していただいた。船はロープで岸につながれているものの半分以上は水面下。というより、岸に近い部分は川底が浅いため、かろうじて船体の上部が水面から出ている状態だ。ガラスが割れた窓からは中に水が溢れてしまっているのが見え、(果たしてこれが復活できるのだろうか)と、遠い目になってしまった。

古賀さんはパリ在住の通訳、翻訳家で、このプロジェクトでも日本との懸け橋となって活動されている。先の遠藤氏が一大事を知ったのも古賀さんからの第一報によってだし、本来ならば引き上げの目処がたっているはずの今年11月、遠藤氏が現場を訪れた時、インタビューの機会を作ってくれたのも古賀さんだった。

したたかに雨に濡れた晩秋のセーヌの岸辺。普段ならジョギングや散歩の人々が行き交うはずの週末だが、人っ子ひとりいない。

遠藤氏に私は、この船を再生することの意味をまず尋ねた。

「私がこの修復にあたってのシェルターを頼まれたのも、当時、前川國男さんが担当したということで、クライアントたちには日本人に頼みたいという思いがあったためです。そのご縁からプロジェクトに関わる間にはいろんな紆余曲折があって、途上で沈んでしまいましたが、やはり前川國男さんの90年前の足跡を未来に残したいというのが一番大きな私の動機です」

戦後日本の建築界を牽引した人物、前川國男(1905〜1986)。東京文化会館、京都会館などの設計者であり、前川事務所からは丹下健三らのちのビッグネームを輩出しているが、1928年に東京帝国大学を卒業すると同時にパリに渡り、ル・コルビュジエの事務所で働く最初の日本人となった。在仏2年の間に関わった複数のプロジェクトのうちのひとつが「アジール・フロッタン」なのだ。

遠藤氏はこう続ける。

「もしも日本人が関わっていなかったら、私がやるべきことではないのだろうと思います。しかし、ル・コルビュジエの元で担当した前川さんの大きな記録ですから、それを残したい。

今浮上のお手伝いをしないと、廃棄され、処分されてしまって、永遠に消えてしまう。それはなんとしてでも阻止したい。ぜひ未来に残しておきたいのです。

我々日本人建築家としては、『アジール・フロッタン』が現代建築の原点です。日本からヨーロッパへ来て、モダニズムの最初の動きに直接参加したのが前川さん。ヨーロッパに来た人はたくさんいますけれども、スタッフとして働いて、担当して、完成させたという例はこれしかないのです。

そういう意味では非常に貴重な、我々日本人の建築の文化にとっても貴重な歴史遺産です。前川さんが戦前にパリにきて、頑張って修行をして、こういう作品を残したということを知って欲しい。それは今後若い人がチャレンジするときに、勇気を与えることにもなると思うんです。そういう意味でもたくさんの人に知って欲しい」

船は本来ならば、今年の夏に浮上しているはずだったが、パリ特有の手続きの煩雑さや一筋縄では事が運ばないお国柄も手伝って、すでに4ヶ月ほど遅れてしまっている。だが、この冬には浮上を実現させ、来年には船体の修復、そして再来年2021年には当初の目的通り文化施設としての復活を目指している。修復後のヴィジョンを遠藤氏はこう語る。

「船内は3つのパートに分かれているのですが、1つはル・コルビュジエが構想したオリジナルに戻し、ベッドがあった状態に復元する。もう1つはル・コルビュジエの資料などを展示して、ル・コルビュジエルームのような形に。そしてもう1つはエキシビションスペース。建築とかデザインの情報発信の場であると同時に、これがもともと難民の収容施設だということもありますので、現代の世界の課題、難民問題についても積極的に考えるイベントができるようなスペースにしたいと打ち合わせを重ねているところです」

「アジール・フロッタン」号の流転の物語と再生にかける人々に接して、私の頭の中には「たゆたえども沈まず」という言葉が浮かんだ。

これはセーヌの小さな中州、シテ島から始まり、世界に冠たる花の都になったパリの紋章のもとにもなっている言葉。戦禍や度重なる騒乱にみまわれながらも美しさを失わないパリを象徴している。

この街では古いものを安易に棄て去ることなく、時に新しいものを作り出すよりもはるかに多くの労力と費用をかけながら生かし続けてきた。その蓄積が結果としてかけがえのない財産になり、世界中の人々を惹きつけている。

パリの歴史遺産というだけでなく、我々日本人にとっても大きな意味のある「アジール・フロッタン」号の命脈がつながるか否か。今まさに正念場に来ている。

遠藤氏の言葉を繰り返して、この稿の結びとする。

「今浮上のお手伝いをしないと、廃棄され、処分されてしまって、永遠に消えてしまう。それはなんとしてでも阻止したい。ぜひ未来に残しておきたいのです」

【この記事は、Yahoo!ニュース個人編集部とオーサーが内容に関して共同で企画し、オーサーが執筆したものです】