金監督が「おばあちゃんたちとレッドカーペットを歩きたい」という映画『アリラン ラプソディ』とは…

金聖雄(キムソンウン)監督と言えば、この10年ほど、冤罪問題のドキュメンタリー映画で知られてきた。袴田事件や狭山事件を追ってカメラを回し続けてきたし、布川事件の桜井昌司さん(故人)を追った『オレの記念日』は今でもいろいろな場で上映されている。

その金監督の新作が2024年2月17日(土)から新宿KS cinemaを皮切りに全国で順次公開される『アリラン ラプソディ~海を越えたハルモニたち~』だ。在日朝鮮人一世のハルモニたちを追ったドキュメンタリー映画で、金監督のデビュー作といえる『花はんめ』の続編と言ってよいかもしれない。

日本と朝鮮の歴史的関係のなかで日本を訪れた在日朝鮮人一世は、ほぼ例外なく大変な思いをしながら生きてきたが、金監督の母親を含め、そのことを冗舌に語ろうとはしなかった。金監督も、親たちがどんなふうに日本に渡り、どういう思いで暮らしてきたか、ほとんど聞かされたことはなかったという。

大阪の鶴橋で生まれ、上京して川崎のハルモニたちとの交流を通して、自分のルーツをたどろうとした金監督は、『花はんめ』公開の後も、そのテーマを温め続けてきた。

2月17日公開と前述したが、『アリラン ラプソディ』は登場するハルモニたちの地元・川崎では既に先行上映されてきた。これから東京を始め順次公開されるが、一方で自主上映も行っていくらしい。ヘイトスピーチなど現代的なテーマに迫りつつ、自身のルーツへの思いも浮かび上がらせる作品だ。

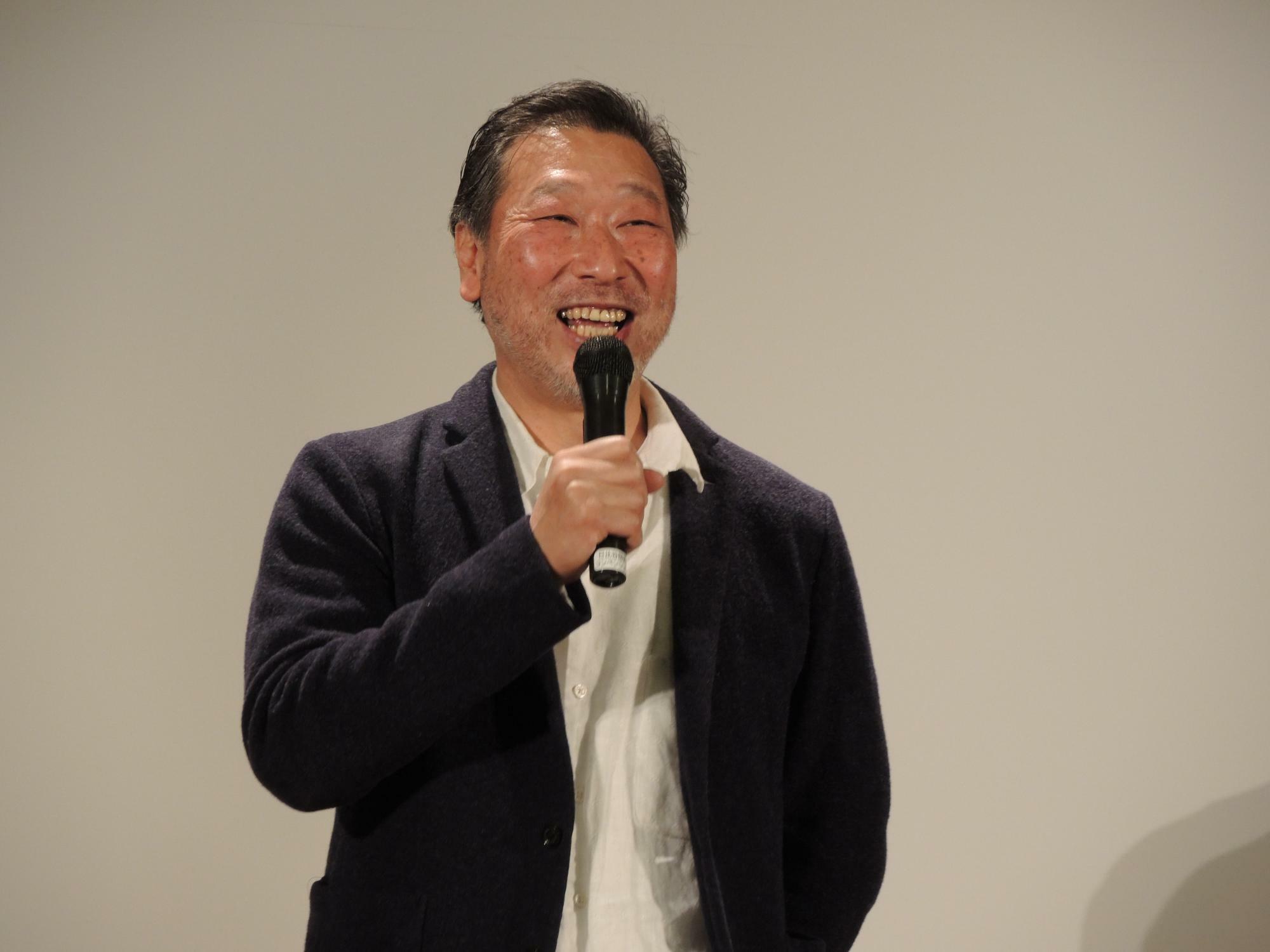

今回、その『アリラン ラプソディ』について金監督にインタビューした。

在日一世たちの思いを撮りたい

――この映画の素材はいつ頃から撮影していたのですか?

金 僕がハルモニたちを撮り始めたのが1999年で、『花はんめ』が完成したのが20004年です。今回の映画には、撮影したけれど『花はんめ』で使わなかった素材、また使った素材も使われています。だから20年前のおばあちゃんたちから、今につながるおばあちゃんたちまで、という感じです。おばあちゃんたちは亡くなった方も多く、既に代がわりしている感じですね。

僕の母親も在日一世でしたが、デビュー作を撮り始めた頃亡くなったんです。逆に言うと亡くなったこともきっかけになり、川崎のおばあちゃんたちと出会いがあって、母親に聞けなかった在日一世たちの思いを撮りたいということでスタートしたのです。

「生きていて良いことなんてひとつもなかった」というセリフもありましたが、第一世代の人たちは例外なく苦労してきています。

その苦労のあり方というのは、僕たちは単純に、戦争だとか植民地だとか言うけれども、どの時代にどこの場所でどう生きたかによって全然違うわけです。奇しくも今回こだわったのは、川崎で出会ったおばあちゃんたちで、彼女たちを過去の話で終わらせてはいけない。やっぱり現在のおばあちゃんたちまで描かないとなっていう思いがあったんです。

第一世代といっても幅があるので、その中の、いまギリギリ生き残っている世代といいますか、3人が前半に出てきます。そのおばあちゃんたちも、様々ですよね。1人は植民地支配の時代を自分の国で過ごして、日本の教育を受け、でも食うことにはそんなに困らなかった。もう1人は同じような時代に、もう既に日本に暮らす場所を求めて、さんざん苦労をしたけれど、日本が戦争に負けるタイミングのときにはもうだいぶ落ち着いてたわけです。安定してきたのに、戦争が終わってやっぱり故郷に戻ろうという流れがあったり、逆に植民地時代に向こうで過ごしたおばあちゃんは、日本の仕事をすることによって、戦争が終わると今度は食うに困って日本に渡ろうというふうになるわけですよね。

3人目のおばあちゃんは、戦争が終わって家族で帰る予定だったけど帰れなくて、とどまって過ごしていく。ハルモニたちのありようを、彼女たち3人に集約したという形ですね。

その個々人の経験を語りとともに、どんなふうに在日が様々な権利を戦後奪われてきたか、最低限のことを今回は映画の中に埋め込みたかったのです。

いずれ自分のルーツをたどってみたい

――金さんの御両親はどういう経緯で日本に来られたのですか。

金 母親は済州島の出身です。父親は光州の田舎の方の出身ですが、たぶん同じように、食うに困って出稼ぎのような形で日本に渡ってきたと思うんです。お互い国で一回結婚して子供が1人ずついるんですよ。そして出稼ぎに出て、日本で出会い、恋に落ちる。国にいる家族を捨てる形で、ほぼ駆け落ちのような形で日本でいろいろ転々としていくのですが、同じ両親から4人の子どもが日本で生まれていく。僕は両方の兄弟も入れて6人兄弟の末っ子なんです。のちのち、例えば済州島の母親の娘が日本に渡ってきて再会するみたいなことが起こっていくのですが、そういう自分のルーツというのは、今のところ映画ではほとんど触れていません。映画になるかどうかはわからないですけど、いずれたどってみたいなという思いはあります。

――金さんが上京して川崎のハルモニたちと知り合うのはどういう経緯ですか。いまや川崎の桜本はヘイトスピーチとの闘いで有名なところですよね。

金 僕の姉が、映画の舞台である川崎の「ふれあい館」という所で、韓国の太鼓だとか踊りみたいなのを教えてたりしてたんです。僕は20代の中ぐらいに大阪を出て、姉のところにちょっと居候させてもらったんですよ。その姉はそこでいわゆる民族教育的なことをやってたんですけど、姉の元連れ合いがやっぱり川崎で民族運動をしていて、指紋押捺拒否の最初の逮捕者なんです。そういう縁があって、その時単純に川崎にたどり着いて、そこの地域にはしばらくいたんですね。

――金さんがドキュメンタリー映画を作ろうと思ったのと今のお話が関わってくるわけですね。

金 後々関わってくるんですが、その時はそんなつもりもなかったし、まだ何の仕事をするというわけでもない状況でした。のちのちいろんな出会いがあるのですが、一つ大きかったのは僕のいわゆる師匠的な人が、呉徳洙さんという方で、映画監督だったのです。その人に弟子入りじゃないですけども、一緒に仕事をすることが多かったというのはきっかけとしてありますね。

その後、いわゆる在日のことをテーマにしたいという気持ちはありましたが、それで食っていけるわけではないので、とにかくまずは仕事のスキルをちゃんと身に着けなきゃいけないということで、いろんな映像の仕事をやりました。それはもうPRから宣伝番組から何でもやりました。

そのうちにだんだん自分として何か、頼まれ仕事でない、自分発の何か作品をやりたいと思うようになったのです。そういう時期に、川崎の一世のおばあちゃんたちと出会いました。

それ以前に、助手の頃に、戦後の50年の節目ということで『戦後在日50年史』という4時間20分の映画を呉徳洙さんと一緒に作りました。まさに在日の視点から日本の歴史を紐といていくような映画なんですが、それも大きなきっかけになりました。

安保法制に対するハルモニたちの抗議

――そうして『花はんめ』を作るわけですが、その後は冤罪と闘う人たちと接点ができてそのテーマを追うわけですね。それをやりながら、今回の在日の話も構想としては頭にあったんですか。

金 『花はんめ』を作った後も、ちょこちょこと川崎には通ってたんですけど、それは何か作品を作るというよりも記録を続けていこうということでした。

そういう流れの中で、2015年に、今回の映画の中にもありましたが、安保法制案が通過してしまうというので国会前に多くの人が集まりましたよね。ハルモニたちは国会前になかなか行けないんで、自分たちの町で戦争反対のデモをやろうということで、僕はそれを撮影に行ったんです。

それはとてもほのぼのとしてて、ハルモニたちの心の叫びというか、本当にシンプルに戦争はやめようというふうなことを発して、それに若い次の世代がついていくという、とてもいいデモだったんです。その後すぐに安保法制案が強行採決されて、一方でヘイトデモが行われるわけです。以前からヘイトデモはあったんですが、生活の場にまで入ってくるというのは、それまでなかったんですね。

それがハルモニたちが住んでいる桜本を通るヘイトデモをやるということで、僕も撮影に行きました。僕はヘイトデモってあんまり撮りたくなかったんですけれど、やっぱり行かなければということで行ったのです。それが大きかったですね。やっぱり後味の悪さと、ヘイトをする人たちへの「なんでそうなるのかな」という思いが膨らんできました。

例えば韓流というのはドラマも含めて、すごい勢いですよね。でも一方で、ハルモニたちが何でこの日本に来て、日本で生きて日本で死んでいこうとしてるかということがすっぽりと抜けてるような気がしたのです。

そこで、そのことを自分の言葉で語れるおばあちゃんたちが亡くなる前に、形にしなければという思いに駆られたんです。冤罪のほうはもうライフワークになってるのでずっと続けながら、今回のプロジェクトもスタートさせました。

本当は桜井昌司さんの『オレの記念日』より先にこっちのプロジェクトを立ち上げたんです。でも途中でコロナ禍があり、桜井さんががんになったので、桜井さんの方を急がなければと先に完成させました。その後、『アリラン ラプソディ』ができたという流れですね。

ハルモニたちがなぜ日本にいるのか

――川崎で先行上映したり、いろんなことをやっているのは、単なる上映だけでなく議論を広げたいとか、意図があるわけですか。

金 ハルモニたちは発信力を持ってるんで、川崎でまず広げていきたいというふうに……。それは半分は宣伝も含めてという感じです。浸透させていって、川崎から東京全国へと広がっていけばいいなという思いでした。まずやっぱり地元の川崎で浸透できればなという気持ちですね。

正直なところ後付けみたいになっているのですが、まずは川崎で、おばあちゃんたち主体で何回か上映をしたところ、それが結構好評だったんです。劇場公開は東京からスタートの予定だったんですが、間が空いてしまうし、川崎での流れを断ち切りたくないという思いがあって、川崎の映画館に先行上映を申し入れたのです。そしたら快諾してくれて特別ロードショーみたいな位置づけで川崎から実質劇場公開が始まったわけです。

1週間ぐらいですけども、そこにもたくさんの人が来てくれて、いい流れになってるなとは思っているんですけども、これが今後どうなるかはまだちょっとわかりません。

――映画の中で在日の人たちをめぐる歴史的な話も出てきますが、さきほど言われた『戦後在日50年史』という映画がベースになっているのですか。

金 そうですね。歴史の部分というのはもうほぼ、『戦後在日50年史』に基づいています。

逆に『花はんめ』では、そういう歴史的な背景というのを、ほぼ語ってないんです。元気な川崎のおばあちゃんたちという描き方です。それは半分は『戦後在日50年史』を作ったということもあるし、もうそろそろ、いわゆる在日を語るときに、植民地支配からスタートしなくてもいいだろう、生きてるおばあちゃんたちの今を語っていってはどうかと、そういう思いで『花はんめ』は作ったんですね。

それが今ちょっとより戻されたという感覚があります。だんだん語れる人がいなくなる中で、現時点で最低限の歴史というか、彼女たちがなぜここにいるのかということだけは押さえておかなければ、という気持ちはありました。

冤罪の映画でもクラウドファンディングをやりましたが、一定層がカンパしてくれて最初の制作資金が割と集まったんです。今回テーマが違うので、そこはどうかなと思ってたんですけれど、同じぐらい集まりました。冤罪の映画を支援してくれた人たちも、同じように今回の映画も支援してくれています。それはありがたいことで、もうそれがないとドキュメンタリー映画ってできないですから。

おばあちゃんたちとレッドカーペットを歩きたい

――川崎で最初の上映をしたのは、去年のいつ頃でしょうか。

金 去年の4月です。最初にハルモニたちに見せるというのをスタートにして。その後、実は京都なんですね。結局制作がどんどん遅れていったので、上映予定が先に入っちゃったという、京都はそんな感じなんです。いわゆるウトロの人たちとの交流も含めて、おばあちゃんたちが京都に行くというイベントがあったのです。その後戻ってきて川崎で4~5カ所、先行上映がスタートしたという感じですね。

東京ではKScinemaが2月17日から一応2週間の予定です。ただその後も、東京でもうちょっとやりたいんで、田端のCINEMA Chupki TABATAという劇場で3月14日から上映し、横浜が3月23日からスタートします。同時に3月の後半に京都から始まって大阪、神戸というふうに進んでいきます。その後は順次、4月以降全国を回っていくという感じです。

今回は自分たちで配給宣伝やってるので、あまりかぶりすぎないように一つ一つ丁寧にやっていこうと思っています。特に関西は、例えば僕の出身の鶴橋など幾つかの集住地域で試写会みたいなものをやって、それを弾みに、劇場の方につながればと思っています。

――金さんは舞台挨拶で、それぞれ回る予定なんですね。

金 行くしかないなと思ってます。東京と横浜ぐらいは、おばあちゃんたちにも行ってもらう。そのあとはいろいろな方とのゲストトークっていうか、それぞれの初回は行って、挨拶することになると思います。うまくいくかどうかは別として、韓国の全州国際映画祭というのが5月にあるんですけど、エントリーしてるところです。うまく参加できれば、おばあちゃんたちを連れて行ってレッドカーペットを歩きたいですね。

観に来る人たちは、実際のおばあちゃんたちに会うと元気がもらえるみたいだし、おばあちゃんたちもすごく元気が出るのです。そこでやっぱり初日は主演女優たちに来てもらうかなという感じですね。結構いろんな人が応援してくれてるので、うまくプロモーションして、多くの人たちにハルモニたちの人生を知ってほしいですね。