曾祖父は幸田露伴、祖母は幸田文、母は青木玉…物書き一家に生まれたエッセイスト・青木奈緒が選んだ文庫3選(レビュー)

青木奈緒・評「深く潜って触れに行く」

今になって思えば、子どもなりに気を遣ったということなのでしょう。 私は本を読むのが好きでしたが、それは近所に友だちがおらず、家の中で一歳半しか離れていない兄と遊べば時間の問題で喧嘩になって泣かされていたという理由から。要するに、消去法的な本好きでした。 母方の祖母が幸田文で、当時の私はお祖母ちゃんと孫の関係しか求めておらず、祖母の作品を読むことに妙な抵抗がありました。身内のものを読まないのに、よその作家を読むのは申し訳ない。そこで日本文学全般を封印し、読むのは翻訳ものだけと心に決めました。

その中で強烈な印象として残っているのがシャーロット・ブロンテの『ジェーン・エア』でした。主人公が暮らす寄宿学校の厳しさ、貧しさの象徴として、朝食に「焦げたおかゆ」の場面が描かれます。おかゆといっても十九世紀の英国の話ですから米ではなく、オートミールでしょう。子どもの頃の私は冷たい牛乳をかけたオートミールのぐちゃぐちゃしたおかゆが大の苦手で、その上、焦げていてはどれほど気持ち悪いだろうかと主人公に大いに同情を寄せていました。 その後、私はドイツに長く暮らしてオートミールには慣れましたし、今ではおかゆにしたオートミールも、遠い日に両親が週末の朝に特別感を漂わせて食べていた記憶を思い返しつつ食べています。おかゆを煮た鍋底にうっすらお焦げができてしまうこともあるのですが、意外に香ばしい、麦こがしのような味がします。

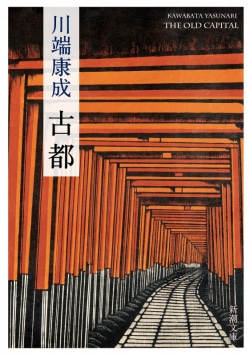

さて、若いころに日本文学を頑なに避けていた私は、多くの人が成長過程のどこかで読むような、いわゆる日本の名著を知らずに育ってしまいました。たとえば川端康成の『古都』。ずっと読みたいと思いながら先延ばしにして、数年前にやっと手に取りました。冒頭のすみれの花の描写も、平安神宮に爛漫に咲く紅しだれ桜も、北山杉の里をすっぽり包む時雨の情景も、まるで息を呑むほどうつくしい幻を見ている気分です。 でも、何より目に留まったのは読点の使い方でした。自分の文章のリズムとは違いますし、祖母や曾祖父・露伴とも違います。要は読点が多いのですが、それによって読む速度が自然と落ちて、せかせかとした日常のテンポは削ぎ落とされ、完全に小説世界に取り込まれます。会話で交わされる京ことばも相まって、私にとっては日本語で書かれた別世界に遊ぶような感覚でした。