なぜ「手榴弾と遺骨」が一緒に出てくるのか…硫黄島「全長50メートルの地下壕」での困難

なぜ日本兵1万人が消えたままなのか、硫黄島で何が起きていたのか。 民間人の上陸が原則禁止された硫黄島に4度上陸し、日米の機密文書も徹底調査したノンフィクション『硫黄島上陸 友軍ハ地下ニ在リ』が13刷ベストセラーとなっている。 【写真】日本兵1万人が行方不明、「硫黄島の驚きの光景…」 ふだん本を読まない人にも届き、「イッキ読みした」「熱意に胸打たれた」「泣いた」という読者の声も多く寄せられている。

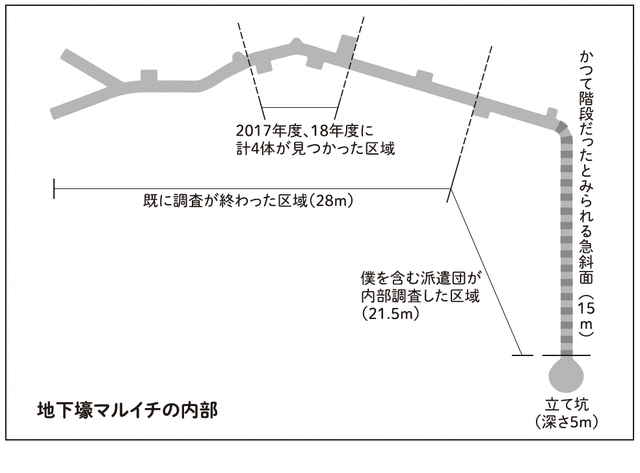

地下壕マルイチで最も困難な作業

滑走路の中心部にある地下壕マルイチは、収集団員が泊まる宿舎からマイクロバスで5分ほどだった。バスは滑走路上を走った。この日は自衛隊も米軍も軍用機の発着がない日なのだ。真っ平らなコンクリート舗装が続く。その先に見える摺鉢山は小さい。風の音しかしない。名も知らぬ、サギのような白い鳥が数羽、滑走路脇で羽を休めていた。航空基地の静かで平穏な休日。動くものはほかにない。 午前8時。現場に着いた。現場は縦横3メートルほどの正方形にコンクリート舗装が除去されていた。土がむき出しになった正方形の中央にマルイチの内部に入るための立て坑がぽっかりと口を開けていた。立て坑の入り口は直径1・5メートルほどだった。その近くには、縦横3メートルの分厚いコンクリート製のパネルがあった。調査を行うとき以外は、このパネルをジグソーパズルのようにはめ込んで、滑走路を平面化しているのだと理解した。 立て坑の入り口には金属製のはしごが付けられていた。その付近に大きな長方形の機械がどんと置かれていた。機械に接続された太さ20センチほどの管は、立て坑の入り口から地下に延びていた。この機械は冷風装置だった。すでに作動中で、壊れたボイラーのようなひどい轟音を響かせていた。 僕たちが現場に着いた直後、一人の作業員が地下からはしごを登り終えて、滑走路上に座り込んだ。作業員は、厚労省からの委託で遺骨収集事業を支援している建設会社所属の男性だった。僕たちの一団の中に顔なじみの楠さんがいるのに気付くやいなや、息切れしながら絶叫した。 「いやあ、あっつかったあ!」 男性は汗だくだった。玉のような汗が額から流れていた。 男性によると、この日、この男性を含む作業員数人は、午前5時40分からコンクリート製パネルを重機で持ち上げる作業を行い、立て坑を開けた。その立て坑の入り口に管を入れ、マイナス4度の風を壕内に送り続けた。しかし、我々が到着する直前になって、配管に不具合が生じ、十分に冷風が送られていないことが判明した。それで男性が急遽、内部に入って、配管を修復したとのことだった。 作業員は、僕たちに報告した。 「内部の階段のところに、手榴弾の破片らしきものもあった。そこに遺骨があるかもしれない」 手榴弾と一緒に遺骨が出てくるケースが多いことは以前も聞いていた。自決用に大切に持っていたから、というのが理由だった。 さらに男性は報告を続けた。「70センチから80センチほど土が積もっていて、それが踏み固まっています。それを掘る作業は結構つらいと思うよ」。 踏み固まってしまったというのは、こういうことだ。 地下壕マルイチは全長約50メートル。2017年度に本格的に始まった内部調査は、約50メートル先の行き止まりから着手された。ショベルで地上戦当時の地層まで掘り下げる作業を、行き止まりから出口方向に向かって進めた。行き止まりからの28メートルの区間は前回までの調査で終了済みだった。僕たちの収集団は残りの21.5メートルの区間を担当する。 しかし、前回までの調査でこの21.5メートルの区間は収集団員が何度も出入りしたため、底の土が踏み固まってしまったのだ。つまり、全長50メートルの区間の中で最も掘るのが困難な区域を、僕たちが担当するということだった。管の不具合で内部の温度は思ったほど下がっていないらしく、さらに掘る土は固いのだ。 僕は暗澹たる気持ちになった。 つづく「「頭がそっくりない遺体が多い島なんだよ」…硫黄島に初上陸して目撃した「首なし兵士」の衝撃」では、硫黄島上陸翌日に始まった遺骨収集を衝撃レポートする。

酒井 聡平(北海道新聞記者)