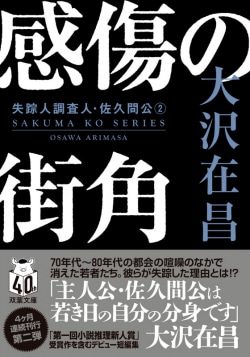

「辛くなったんです。だから29歳で止めた」直木賞作家・大沢在昌が明かしたデビュー作への想い

■まっとうな人たちが生きる世界と、グレーな人たちが生きる世界。その狭間を行き来して、色んな人たちを見てきた

──音楽やファッションなど、当時の風俗が細かく書きこまれているのに驚きます。 大沢:「小説推理新人賞」を受賞したとき、ハードボイルドにしては青臭すぎると言われたんです。でもハードボイルドの匂いのある小説だと。それを聴いて、勝負するには青臭さしかないと思ったんですよ。背伸びして、かっこつける。このシリーズを好きになってくれた人は、私と公の背伸びを気に入って成長を見守ってくれたんだな、と後で思いましたね。 ──「感傷の街角」は佐久間公が横浜で事件に巻き込まれる話で、文中に矢沢永吉と松任谷由実への言及があります。おそらく当時の日本ミステリーでは初だったと思います。 大沢:大学のときにフェリス(女学院大学)の子と付き合っていて、やたらと山下公園とか石川町でデートしてたんですよ。あと出てくる街は六本木、広尾。そのへんで調子に乗ってふわふわ遊んでいた自分そのままです。社会経験がないから、自分が見たものしか書けないわけですよね。一方で、まっとうな人たちが生きる世界と、そうではないグレーな人たちが生きる世界があって、自分はその狭間を行ったり来たりして、色々な人たちを見てきました。そういう裏の世界を書けるのは自分しかいない、という自負もありました。自分にしか書けないものを書くことによってしか小説家って前に進めない。そういう思いは今でも強くあります。 ──佐久間公は危難に遭う主人公ですね。敵から暴力を受けて傷つくことも多いです。 大沢:そうじゃなきゃ嘘だと思います。鼻っ柱が強いから突っ込んでいく。そうなれば小突き回されることも多いでしょう。でも逃げない。歯を食いしばってしがみついていく。それが佐久間公だというのが自分の中ではありました。私はディック・フランシスのシッド・ハレーもの、特に『利腕』※がすごく好きなんです。あのラストシーンが象徴的で、シッド・ハレーの意志が最後には勝つ。ハードボイルドを書いていく上で大事なのは体力や武器じゃない、心なんだ、ということは大事にしていきたいと思っています。 ※『利腕』 元騎手で片腕の調査員、シッド・ハレーが主人公のミステリーシリーズ第2弾。エドガー賞などを受賞した傑作