海外の日本人コミュニティーを支えた邦字紙、苦境から未来をつなぐ

海外に住む日本人、日系人に向けて発行されてきた邦字新聞の廃刊が相次いでいる。戦前から戦後にかけては、南北アメリカ大陸に渡った日本人移民の心の支えとして、高度経済成長期以降はおもにアジアに進出していく日系企業の道しるべとして、長らく現地の日本人コミュニティーに寄り添ってきた。ブラジル、タイ、フィリピンの3紙に、それぞれの事情を取材した。(ジャーナリスト・室橋裕和/Yahoo!ニュース オリジナル 特集編集部)

ブラジル移民の苦労に寄り添う存在だったが

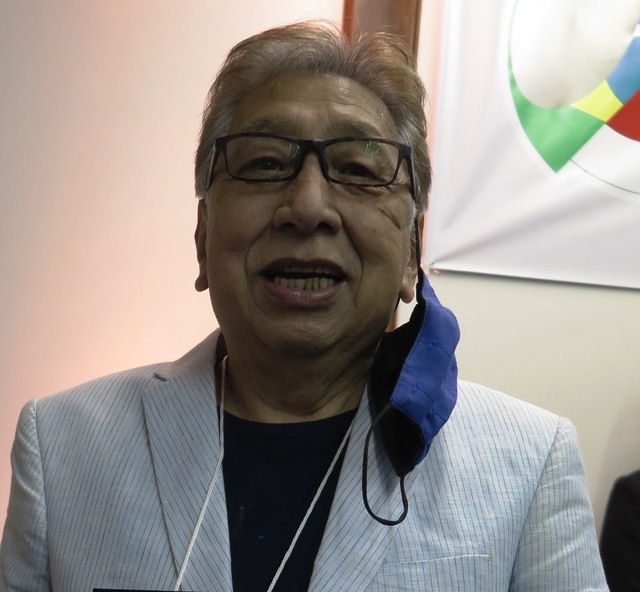

「正直に言って、経営はずっと苦しかったです。きつかった」 「ニッケイ新聞」の社長、高木ラウルさん(76)は振り返る。ブラジルただひとつの邦字紙だったが、2021年12月をもって廃刊を決断した。おもな読者は戦前や戦後にブラジルに渡った日系移民の1世だが、その世代も年を取った。2世以降はポルトガル語が母語となり、また紙の新聞を読む習慣も薄れている。購読者数も、広告も減るばかりだった。 「ネットにも対応したり、週に一度はポルトガル語版の新聞も発行したりと、こつこつやってきましたが」

ニッケイ新聞のルーツは戦後間もない時代にさかのぼる。現地に根を広げていた日系移民に向けて、まず1946年に「サンパウロ新聞」が創刊された。翌47年に「パウリスタ新聞」が、49年には「日伯毎日新聞」が創刊され、三つの邦字紙が競合する時代が続いた。 それだけ需要があったのだ。異国に飛び込んだ移民1世たちが、熱心に読んでくれた。ネットもない時代、邦字紙はブラジル社会や遠い故郷のニュースを知る、ほとんど唯一の媒体だった。 そして1998年、「日伯毎日新聞」と「パウリスタ新聞」が合併し、「ニッケイ新聞」が誕生する。2004年から「ニッケイ新聞」で編集長を務めた深沢正雪さん(56)が言う。 「戦前は農業移民としてブラジルの地方に入植していく日本人が多かったのですが、まず朝、畑に行く前に新聞を読むんです。それから昼休みには読み残したところに目を通し、夜は晩酌をしながら気に入った記事をまたじっくり読み直す。そして翌日、友人が取っている別の新聞と交換する。そんな話を聞いたことがあります」 ポルトガル語が流暢ではない移民第1世代にとって、日本語の新聞はそれほど大切な存在だったのだ。「闇夜の灯台」とも例えられた。高木さんは言う。 「愛読者という言葉がありますが、まさにそういう読者によって支えられてきたんです」 日系2世の高木さんは、熊本と広島出身の両親を持つ。もともと弁護士で、勤めていた法律事務所と同じビルに「日伯毎日新聞」も入っていた。 「よく顔を合わせるうちに、新聞をやってみないかって話になってね」 入社後の83年に、高木さんは社長に就任。2紙が合併し「ニッケイ新聞」となってからも、コロニア(日系人社会)に寄り添って紙面をつくってきた。1908年に初の移民船がブラジルに渡ってから、およそ25万人の日本人が移り住み、現地で200万人以上にまで広がったコロニアの動向や、ブラジルと日本のニュースを伝えてきた。最盛期には週5日公称1万部を発行したが、おもな読者は移民1世たち。なかでも、商売を起こした人々は、自らの工場や商店、飲食店などの広告を出して、邦字紙の経営を支えた。 しかし、時代は移り変わる。1998年にはブラジルでもNHKの国際放送が開始。リアルタイムで日本語の情報が届く時代となり、それはインターネットの普及で加速した。そしてコロニアの主役だった1世は高齢化していく。彼ら「毎朝、新聞を読むことが習慣だった」世代が鬼籍に入るようになると、購読者も広告も減少。2018年には「サンパウロ新聞」が廃刊になった。 「競争相手がなくなってしまったのは残念だけど、1紙だけならなんとかやっていけるかな、とも思ったのですが」 収入の減少に加えて、紙媒体は印刷代が非常に大きい。そしてブラジルの広大な国土が経営を圧迫した。 「サンパウロにある会社の隣のオフィスから、アマゾンの奥地にまで配送していたんです。購読料金はどちらも同じ。地方に住んでいるからといって、高く取るわけにはいきません」 そのぶん配送料の負担ものしかかった。どうにか存続させようと奔走したが、限界だった。公称1万部だが、実売はその半分以下の3500部にまで落ち込んだ。邦字紙がなくなってしまってはたいへんだ、と募金してくれたり、数年分の購読料を前払いしてくれたりした愛読者もいたが、廃刊に追い込まれた。コロニアの歴史は、ひとつの節目を迎えた。