20代でベトナム戦争を従軍取材し、報道写真界の最高の栄誉といえる世界報道写真大賞やピュリツァー賞を立てつづけに手にしたコンバット・フォトグラファー(戦争写真家)、澤田教一。「死神に見はなされた男」との異名で呼ばれるも、絶頂の最中に銃弾に倒れた。34歳だった。青森生まれの寡黙な高卒の青年が戦場に身を投じ、戦争の最大の犠牲者といえる住民にカメラを向け、「世界のサワダ」にまでのぼりつめた。いま、澤田の大規模な展覧会が催され、戦争という圧倒的な現実が衝撃をもって伝えられている。(徳山喜雄/Yahoo!ニュース 特集編集部)

1コマしか撮られなかった「安全への逃避」

1965年9月6日午前、南ベトナム中部ビンディン省のロクチュアン村。

空爆の標的となった村から30人ほどのベトナム人の女性や子どもらが、米海兵隊に誘導されながら避難していた。一行は濁った川に飛び込み、澤田がカメラを構える対岸へと懸命に向かってきた。

澤田は135ミリレンズを装着したニコンFで、1組の親子の写真を撮った。そのとき茂みのあいだから、必死の形相で川を渡る2家族の母子5人の姿がみえた。1人の母親は左腕に幼児を抱え、5人とも首や胸まで水に浸かっている。

5人の顔がはっきりとみえた瞬間、シャッターを切り、トライXフィルムを巻き上げた。ネガをみると前後のコマは別の親子が撮影されており、後にビッグプライズをものにする写真「安全への逃避」は、1コマしか撮られていない。当時はフィルムを1枚1枚、巻き上げながら撮影していた。

ピュリツァー賞と世界報道写真大賞を受賞した「安全への逃避」(中央)=1965年9月6日(撮影:澤田教一)(c)Sawada Kyoichi/Getty Images

濃い眉と一文字に結ばれた口元から、この男の意志の強さが伝わってくる。岸にたどり着いた家族に手を差しだし、引き上げた。そして、催涙ガスで涙が止まらなかった当時2歳のフエさんの目を、水で湿らせたハンカチで拭いた。その後、母親に安全な方向を教えた。のちの家族へのインタビューで、戦場を逃げ惑う住民に対する澤田の気遣いが明らかになっている。

「世界のサワダ」に躍りでた瞬間

「安全への逃避」は、澤田が米国の2大通信社の一つだったUPI通信社サイゴン支局に赴任してわずか2カ月後に撮ったものだ。さらに3カ月後に、この「安全への逃避」は、大きな賞を贈られることになる。そう、29歳の澤田はオランダ・ハーグの世界報道写真大賞および報道部門第1位(65年度)を獲得したのだ。

無名の若いコンバット・フォトグラファーが、「世界のサワダ」に躍りでた瞬間だ。翌66年5月には「安全への逃避」をふくむ28点のポートフォリオが、ピュリツァー賞を受賞した。日本人としては2人目の栄誉だった。

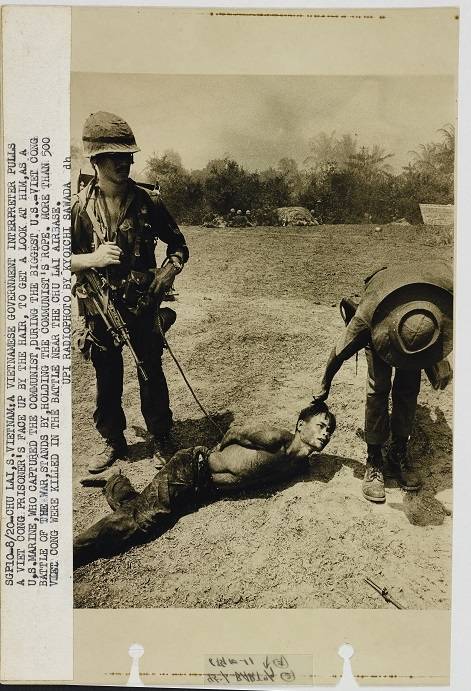

その後、米軍装甲車に引きずられる南ベトナム解放民族戦線兵士の死体を撮った「泥まみれの死」が世界報道写真大賞および報道部門第1位(66年度)、米兵2人が塹壕から引きずりだした解放戦線の女性兵士を連行する写真「敵を連れて」が同2位に輝いた。国際的な報道写真賞を2年連続で獲得した例はそれまでなかった。折しもベトナムへ派遣された米軍の総数は50万人に達し、戦線は拡大する一方だった。

ベトナム、ダナンの南16km=1967年10月25日(撮影:澤田教一) (c)Sawada Sata

ベトナム、フエ王城での攻防戦=1968年2月(撮影:澤田教一)(c)Sawada Sata

その後も67年に881高地の戦い、68年に「第2のディエンビエンフー」と呼ばれたケサンの戦闘やフエ王城の攻防戦などで名作を撮り、その名を不動のものにした。3年以上にわたるサイゴン駐在で、来る日も来る日も戦場に身を置き、命を賭けたギャンブルに勝ちつづけた。

フォトグラファー澤田の苦悩と葛藤

旧知の米軍将校からの情報に加え、その研ぎ澄まされた嗅覚と勘で激戦地には必ずといっていいほど澤田の姿がみられた。しかし、凄惨な現場取材を重ねるにつれ、無口な男がさらに無口になり、「戦争で死体の写真ばかり撮っていたら、それに慣れてしまう自分が恐ろしい。平和の写真を撮りたい」と11歳年上の妻サタにこぼすようになった。友人への手紙では「自分自身の人間味が失われていくのではないかと思っています。仕事に費やす時間があまりに大きいので」と吐露している。

澤田にはこうした苦悩に加え、通信社のスタッフ・カメラマンとしての葛藤があった。戦場で撮った写真は、フォト・エディターが選択し、トリミングもする。戦場からフィルムを送った澤田は、掲載された新聞や雑誌をみるまで、どのカットが世界に配信されたのかは分からない。ここに通信社の戦場カメラマンの作家性が否定されたり、「主語のない写真」「思想のない写真」と揶揄されたりする所以がある。

UPIサイゴン支局から電送した澤田教一の写真=1965年(撮影:澤田教一)(c)Sawada Sata

米国の通信社で仕事をするかぎり、ベトナム人の子どもを助ける米兵などのヒューマニスティックな姿を撮る必要がある。戦乱のなかでおびえる被害者としてのベトナム住民の姿を押さえても、それが採用されるかどうか分からない。

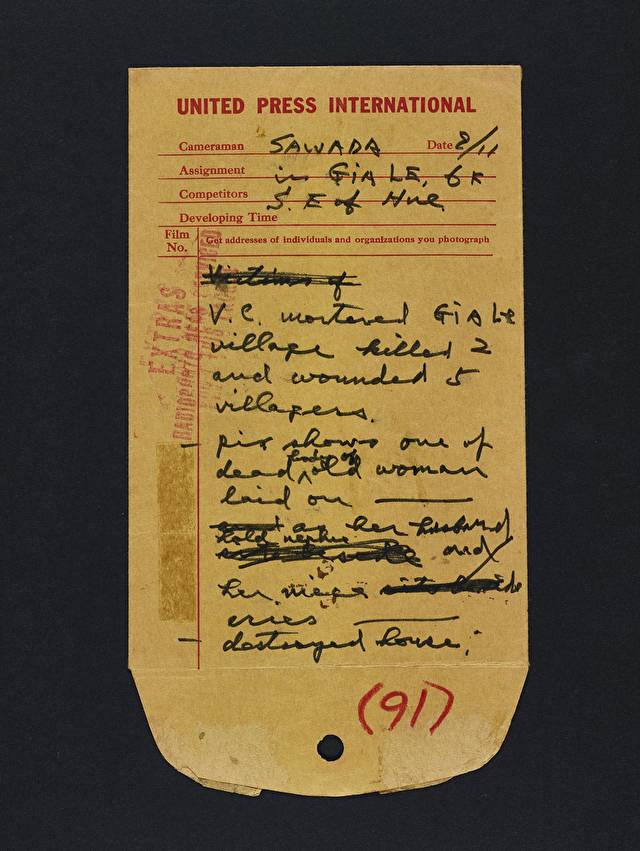

撮影したフィルムを送るための1966年9月11日付自筆キャプション入りの封筒。激戦となったフエの南東6kmのジアレで撮ったフィルムを託した。(c)Sawada Sata

元IZU PHOTO MUSEUM(静岡県長泉町)研究員の小原真史は「澤田は現地のベトナム人のつらい表情を、ここまで執拗に追うのかと思うほど何時間もかけて追いかけている。一方、つらそうにする米兵の姿は2、3カット押さえているにすぎない。この非対称が気になった」と指摘する。

約1年の香港支局写真部長の職を経て、70年1月、「もっと見ごたえのある写真」をめざして再びサイゴン支局に赴任する。写真集を出版するのも大きな目的だった。自身の写真集をだすこと、それは即ち「主語のない写真」から「主語のある主張する写真」へと変わること。コンバット・フォトグラファーから報道写真家へと脱皮することであった。

一本の糸でつながる三沢とベトナムの米軍基地

澤田は、1936(昭和11)年2月22日、青森市生まれ。郵便局の保険外交員をする父・澤田直義と母・まきの間に生まれた5人兄弟の長男だった。

生を受けた4日後に、青年将校による2・26事件が勃発し、東京に戒厳令が敷かれる。翌37年に日中戦争に突入、日本は破滅的な戦争へとひた走ることになる。終戦間近の45年7月には米軍の空襲を受け、小学生の澤田は焼夷弾が降り注ぐなかを逃げ回った。青森市内の自宅周辺は焼け野原になり、一家は焼けだされた。これが彼にとっての最初の戦争体験だった。

カメラとの出会いは13歳のとき、新聞配達をしてボックス・カメラを購入。中学校では写真部に入り、熱中した。青森の名門、県立青森高校に進み、早稲田大学を受験するも2年連続で失敗。地元の老舗の小島写真店で働くことになる。

米軍三沢基地内の小島写真店で、サタ夫人と=1958年(c)Sawada Sata

米軍三沢基地内のゴルフ場。1958年にオープンし、約7300平方メートルで18ホールある(撮影:澤田教一)(c)Sawada Sata

小島写真店は、三沢市にある米軍基地のPX(売店)内にも出店しており、しばらくしてこの基地で働くようになった。ここで妻になる田沢サタと出会う。気の合った二人は、休日には連れ立って撮影にでかけた。のちにUPI通信社東京支局に職を得るきっかけもつかむ。三沢基地でつちかった米軍将校との人脈や、英会話やマナーが澤田の大きな力になった。

栄光と悲劇の出発点が米軍基地にあったのだ。三沢とベトナムの米軍基地は一本の糸でつながっていたといえる。

青森・下北半島の恐山の「巫女(イタコ)」(左)(撮影:澤田教一)(c)Sawada Sata

仮橋を渡る親子。母子の写真を好んで撮った=青森県上北地域(撮影:澤田教一)(c)Sawada Sata

戦場に賭ける野心あふれる人生

澤田には燃えたぎるような野心のマグマが渦巻いていた。

立教大学教授の生井英考は「みずから求めて動乱の戦地に降り立つからには非凡な度胸と嗅覚と、なにより胸を焦がすほど激しい野心がなければならない。……頂点に立つコンバット・フォトグラファーへと押し上げた原動力こそは、余人には計り知れないその烈々たる野心だったに違いないのである」(『澤田教一 故郷と戦場』)と解説する。

カンボジア国境付近=1966年6月30日(撮影:澤田教一)(c)Sawada Sata

米軍に捕らえられた解放戦線の少年兵=1967年12月8日、ベトナムのブドップ(撮影:澤田教一)(c)Sawada Sata

サタ(92)は青森県弘前市内の自宅で「野心という言葉を使いたくないが、そうしたものがなければ向上も成長もしないでしょ」と話す。

同僚カメラマンで澤田が心を許した数少ない友人の今城力夫(78)は、東京支局時代の澤田について「彼は時として政治的にまた秘密裏に行動することがあった。……ボクシングや皇太子夫妻の取材に際しても、クライエント側から社に対して沢(ママ)田でなければ駄目だと言わせるように細工をしていた。……何かを成し遂げるまでは黙って作戦を練り、出来るだけそれを他人に知られないように行動していた」(「『今度は僕の番かもしれない』 フォト・ジャーナリスト沢(ママ)田教一の思い出」総合ジャーナリズム研究1997年春号)と記している。

当時、ジャーナリストにとって一旗揚げるチャンスはベトナム戦争にあった。報道規制が少なく、米軍に同行して容易に最前線に取材に行くことができた。一発屋も含めて多くのカメラマンらが世界から集まっていた。澤田もその一人となり、戦場に人生を賭けた。

ベトナムの米兵を慰問するクリスマス・ショー=1967年12月27日、カムラン湾(撮影:澤田教一)(c)Sawada Sata

旧正月テト。民族衣装のアオザイ姿でバイクにまたがる=1965年2月3日、サイゴン(撮影:澤田教一)(c)Sawada Sata

教一からサタに送られた暗示的な手紙

再び赴任した70年1月のサイゴン。ベトナム戦争は泥沼化し、戦線は隣国のカンボジアやラオスに拡大していた。同年8月からプノンペン支局を拠点として取材活動を始める。カンボジアではジャーナリストが行方不明になったり、撃たれたりする事件が相次いでいたが、澤田は写真集にこだわり、北ベトナムやラオス、カンボジアの写真も入れたいと夢をふくらませた。

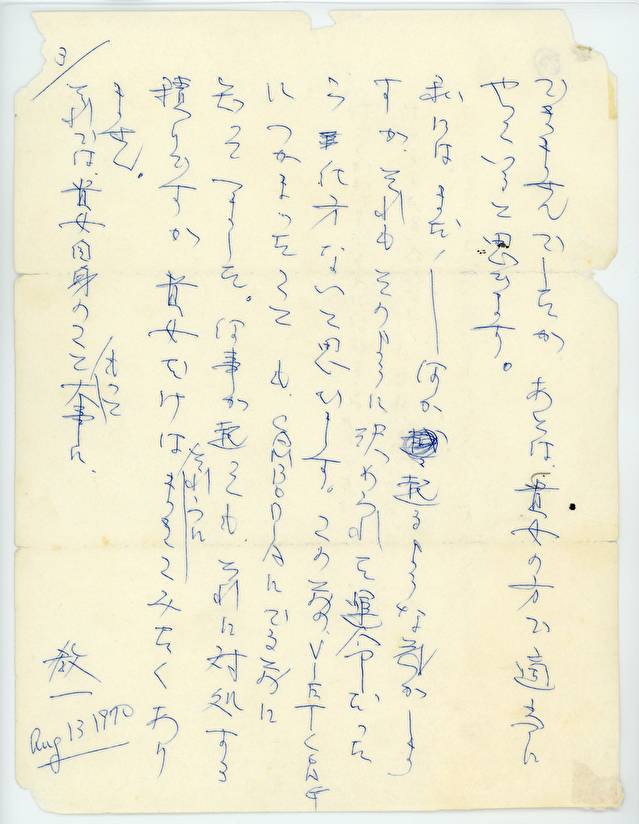

プノンペンから香港のサタのもとに70年8月13日付の手紙が届く。

「私にはまだまだ何か起るような気がしますが、それもそのように決められた運命だったら仕方ないと思います。……何事が起ってもそれに対処する積りですが、貴女だけはそれらにまきこみたくありません。それでは貴女自身のこと、もっと大事に、教一」

1970年8月13日付の教一からサタ夫人への手紙(c)Sawada Sata

暗示的な言葉がみられる。サタは「澤田はクラシック音楽が好きで、モーツァルトやベートーベンを好んで聴いていたが、香港ではバッハのレコードを集めだした。宗教色が強い音楽なので、嫌だなと思った。同郷ということで太宰治の小説『津軽』などを読んでいた」と述懐する。

自宅で話す澤田サタ夫人。左後方は教一が集めた骨董¬¬=2017年9月21日、青森県弘前市(撮影:徳山喜雄)

夕刻が迫る時間に出発した謎

70年10月28日、UPI通信社プノンペン支局長のフランク・フロッシュ(当時29)と澤田は、取材のため自動車で国道2号線をタケオ州チャンバクへ向かった。その帰途の夕刻、プノンペンの南34キロあたりで銃撃され、2人とも死亡した。このとき、34歳だった。

激しい戦闘があり、仲間を失ったカンボジア軍の女性兵士=1970年9月13日、カンボジアのタンコク(撮影:澤田教一)(c)Sawada Sata

カンボジアの農村。澤田が生まれ育った青森の風景とも重なる(撮影:澤田教一)(c)Sawada Sata

澤田は数々の激戦の死地をくぐり抜けるも無傷、さらに消息不明になる記者らが相次ぐなか、共産主義勢力の兵士に拘束された際も8時間後に釈放されていた。ジャーナリスト仲間から「死神に見はなされた男」と呼ばれた、百戦錬磨のコンバット・フォトグラファーにしては、あまりにもあっけない最期だった。ヘルメットも防弾チョッキもつけず平服姿であった。最大の謎は、午後3時にプノンペンを出発していることだ。

今城は「戦場取材の鉄則は、早朝に出発し日が沈むまでに帰ってくることだ。なぜ、午後3時という夕刻に迫る時間に澤田ほどのベテランがでていったのか、まったく謎だ」と語る。

澤田教一について話すUPI通信社東京支局の同僚だった今城力夫=2017年9月25日、東京・有楽町の日本外国特派員協会(撮影:徳山喜雄)

カメラや腕時計など金目のものはすべてなくなっていた。「もの盗りの仕業か、クメール・ルージュなどの兵士がもの盗りに早変わりしたのかもしれない。南ベトナムの政府軍が捜索の際、金目のものを片っ端からポケットに入れるシーンをそれまでもみてきた」と今城は指摘する。

死後にロバート・キャパ賞を受賞したカンボジアでの写真は、戦火のなかを2人の老人が若者に付き添われて避難する様子を長時間にわたって密着取材したものだ。澤田のファインダー越しの眼差しは、「主語のない写真」から自らの意思で撮り、戦争の悲惨さを告発するヒューマニズムにあふれるものだった。

2人の年老いた地元住民が戦闘地から避難するのを助ける若者。澤田は死後、この写真で1971年のロバート・キャパ賞を受賞する=1970年5月24日、カンボジアのトンレベット(撮影:澤田教一 写真:Getty Images)

1点の写真による神話を解体する

展覧会「澤田教一 故郷と戦場」が、IZU PHOTO MUSEUMで開催されている(12月25日まで)。

そもそもこの展覧会はサタが2014年、青森県立美術館に澤田の写真と関連資料約2万4750点を寄せたことが発端だ。学芸員らが調査・研究し、これまで触れられなかった澤田の別の側面に光があてられている。

澤田教一が撮影したフエ王城攻防戦の写真に見入る=2017年9月16日、静岡県長泉町のIZU PHOTO MUSEUM (撮影:徳山喜雄)

青森県立美術館学芸主幹の高橋しげみは「澤田は『安全への逃避』のイメージだけで語られてきた。本当にそうなのか。いままでと違った澤田像を探し、1点の写真による神話を解体していくのが、この展覧会の大きな目的のひとつだ」と話す。

これまでまとまった写真集が何冊も出版されている。その多くは米兵の活躍ぶりや苦悩を中心に構成されていた。しかし、ネガを丹念にみていくと、澤田が撮りたかったのは「そうではないように思う」と高橋はいう。

たとえば、ナパーム弾で負傷した子どもを撮った一連のネガがあるが、これまでは子どもに水を飲ませる米兵のカットが使われ、ヒロイックな米兵の姿が浮き彫りにされてきた。しかし、米兵は加害者でもある。高橋は、この1点の写真は加害者の存在をみえなくしているのではないか、という疑問を抱き、展覧会では負傷した子どもを大写しにした別カットを展示した。

代表作「安全への逃避」は、ベトナムの現地住民が安全を保障してくれる米軍の側に逃げてくるイメージとして神話化された。しかし、米軍が安全を脅かしているという別の意味を象徴することはなかったように思える。

9歳のとき、米軍の空襲で逃げ惑った自身の体験と、5人のベトナム人母子が安全を求めて川を渡る姿を重ね合わせることはあったのだろうか。突然の死を遂げた澤田は、自身の写真について語る機会が皆無といっていいほどなかった。生前に写真集を出版することもかなわなかった。

現在の日本を取り巻く環境は、北朝鮮の相次ぐミサイル発射や核実験、それに対する挑発や応酬など戦争の可能性がかつてなく高まっている。それと軌を一にするかのように澤田の写真への再評価が語られるようになってきた。(敬称略)

※「澤田教一 故郷と戦場」が静岡県長泉町のIZU PHOTO MUSEUMで開催中。12月25日まで。http://www.izuphoto-museum.jp/

徳山喜雄(とくやま・よしお)

ジャーナリスト、立正大学文学部教授(ジャーナリズム論、写真論)。

1958年兵庫県生まれ。84年朝日新聞社入社。東欧革命や旧ソ連邦の崩壊、中国、北朝鮮など旧共産圏を数多く取材。写真部次長、AERAフォトディレクター、ジャーナリスト学校主任研究員などを経て、2016年に退社。著書に『新聞の嘘を見抜く』『安倍晋三「迷言」録』(いずれも平凡社新書)、『「朝日新聞」問題』『安倍官邸と新聞』(いずれも集英社新書)、『原爆と写真』(御茶の水書房)、共著に『新聞と戦争』(朝日新聞出版)など。