あなたはホームレスの人々を見たことがあるだろうか。もちろん「見た」という人は多いだろう。だが「本当に」見たことがあるのだろうか。ましてや彼らと話をしたことはあるだろうか。横浜・寿町でホームレスから自分史の聞き取り調査をしている男性がいる。そこから浮かび上がった物語に、あなたは何を感じるだろうか。

(ノンフィクション・ライター山田清機/Yahoo!ニュース 特集編集部)

高沢幸男(46)という人物がいる。120軒もの簡易宿泊所が櫛比(しっぴ)し、6000人を超える人々が“宿泊”する横浜・寿町。高沢はこの町で「寿支援者交流会」の事務局長を務める傍ら、有志とともに長年にわたって横浜駅を中心に野宿者の訪問活動を続け、同時に自分史の聞き取りを行ってきた。

高沢の訪問スタイルは独特だ。立ったままで見回っていくのではなく、野宿者の隣にどかりと座り込み、親しみと敬意を込めて語りかける。話が弾めば30分近く話し込むこともある。

聞き取りから何が見えるのか、そしてなぜ、高沢は聞き取りを続けるのだろうか。

(撮影: 田川基成)

高沢が野宿者と関わりを持つようになったのは1990年のことだった。この年、群馬県から横浜の大学に進学し社会科学系のサークルに入った高沢は、サークル活動の一環として寿町の「越冬闘争(ひとりの野垂れ死にも出さないために、野宿者への連日の訪問や炊き出しなどを共同で行う)」に参加する。

90年は横浜博覧会が開催された翌年であり、横浜駅周辺はきらびやかなイルミネーションに彩られていたが、一歩地下街に降りると何人もの野宿者が路上に横たわっていた。横浜という大都市の表の顔と裏の顔のギャップにとまどっていた高沢は、92年の越冬闘争で衝撃的な光景を目撃することになる。

高沢幸男。「東北出身の野宿者のおっちゃんが、『帰りたいけど握りこぶしじゃ帰れねぇ』なんて言うんです。握りこぶしとは、手ぶらという意味。なかなかの詩人でしょう」(撮影: 田川基成)

「駅員が杭の内側で寝ていた野宿者の足を持って引きずり出し、胸ぐらをつかんで投げ飛ばして排除していたのです。気づいた時には駅員に向かって抗議をしていました」

幼い時から学校生活などで「生きにくさ」を感じていた高沢は、野宿者の置かれた境遇に強い共感を覚えずにはいられなかった。

(撮影: 田川基成)

ホームレスの聞き取り調査を始める

直後の93年1月、高沢は寿支援者交流会の立ち上げに参加して横浜駅の訪問を定例化し、野宿者に「ひとりではないんだ、孤立してはいないんだ」というメッセージを伝えて歩くようになる。

「ちょうどこの頃、“ルミネ前”と呼ばれる外通路で野宿をしている5人家族に出会いました。まだ9カ月の乳飲み子がいたこともあって、毎日のように紙おむつの差し入れをしましたが、話を聞いてみると、一家は事情があって名古屋から出てきたようでした。たぶん『住み込み型就労』をしていたのでしょう」

寿町の簡易宿泊所(撮影: 田川基成)

高沢によれば、野宿者の「層」は数年ごとに変化していくが、バブル崩壊の直後までは、この家族のような作業員宿舎への住み込みも含めた日雇い労働者が中心であり、次の仕事が見つかるまでの間、野宿をしている人が多かった。

「まだバブルの余熱があるころは、飯場の満期(15日、30日などと区切られた雇用契約)を終えたばかりの野宿のおっちゃんが、『俺は今日飯場から出てきた』なんて言いながら、50万ぐらいの札束が入った財布を見せてくれたりしたものです」

(撮影: 田川基成)

「スーツホームレス」の登場

では、バブル崩壊後に日雇い仕事がなくなってしまったのかといえば、そうではなかった。不況になれば公共事業が発注され、景気対策としての日雇い労働はむしろ増えるのがわが国の常。

むしろ野宿者の「層」を一変させたのは、97年のアジア通貨危機以降のグローバリゼーションによる産業構造の空洞化だった。日本企業は安価な労働力を海外に求めるようになって、工場労働などが減少。日雇い労働経験のない新しい「層」が路上に登場したのである。

「この頃、『スーツホームレス』という言葉が流行りましたが、ネクタイを締めたサラリーマンではなく、実態は工場のラインで働いていてリストラされた人たちでした。自動車会社で期間工をやっていたような人たちが、リストラに遭って路上に送り出されてきたのです」

JR関内駅近くでホームレスの自立を支援する雑誌「THE BIG ISSUE」を販売する男性と話し込む(撮影: 田川基成)

90年代の後半、高沢はそれまで主流だった「元日雇い労働者」とは明らかに異なるタイプの野宿者に遭遇している。

「横浜駅で小屋掛け(段ボールなどで小屋を作る)をしている30代の2人組がいたので話を聞いてみると、2人は中学時代、野球部でバッテリーを組んでいたというのです。ひとりが工場をリストラされたのでもうひとりの家に転がり込んだら、彼も失業してしまい、仕方なく一緒に野宿を始めたというわけです」

工場のラインをリストラされた、典型的な“会社都合の失業者”たちだった。

(撮影: 田川基成)

2000年、高沢は寿支援者交流会の活動の一環として、野宿者から数時間かけて自分史を聞き取り、それをありのまま支援者交流会の通信『この間の報告とこれから』などに掲載するという作業に着手する。『この間の報告とこれから』は通巻で68号を数え、聞き取りをした野宿者は30人を超える。

高沢が言うように、ひとまずこの作業は「野宿者は怠け者であるという誤解を解く」ために、極めて有効なものである。

たとえば、『この間の報告とこれから』(2002年夏号)に登場する野宿者のK・Yさん(66)は、大学卒業後、誰もが知っている大手電機メーカーに就職している。浮気が原因で離婚し、同時に離職。友人とふたりで事業を立ち上げるが、数年後に倒産して巨額の借金を抱えて路上の人となる。聞き取りの中でK・Yさんはこんなことを言っている。

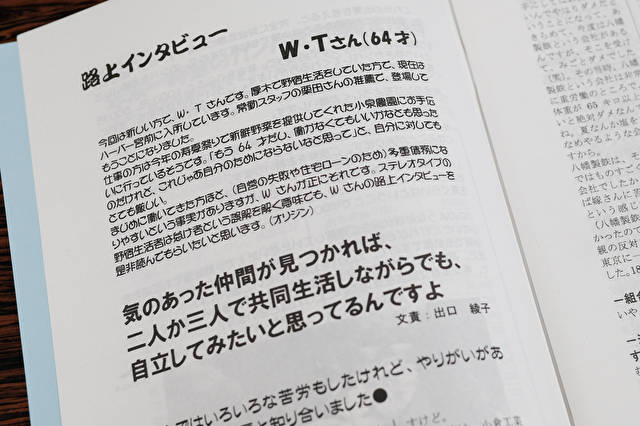

寿支援者交流会の通信『この間の報告とこれから』(撮影: 田川基成)

「いまの時代は、昨日までエリートだったのに、きょうはとんでもないことが起きちゃう。定年が60でしょ? 53ぐらいでリストラされてごらん? 退職金なんていつまでもつかわからないし」

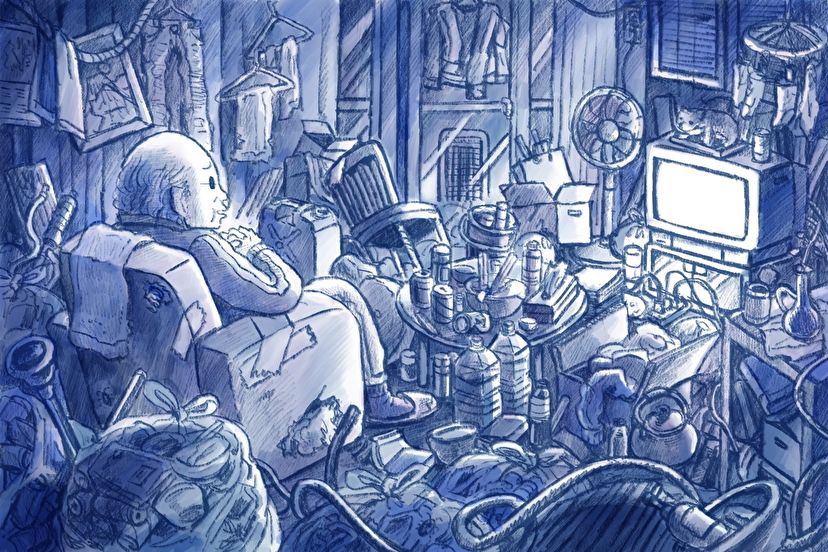

あるいは、2003年に寿支援者交流会が刊行した冊子『こんにちは。寿支援者交流会です。』では、出版社でサラリーマン生活を送った後、求人情報誌の会社を立ち上げて成功したものの、バブル崩壊の影響で倒産させ多重債務を背負ってしまったというW・Tさん(64)が登場して、こんな心情を吐露する。

(撮影: 田川基成)

「……だけども、ホームレスの人の輪を大切にしているなっていう、人を助けるとか、個人的なつながりを持つという点では、サラリーマンのときとはちがった、人間的なやさしさ、ある意味の正義感というものが、サラリーマンなんかよりあるな、と、サラリーマンのほうが冷たいなというのを感じました。(中略)朝の挨拶ひとつにしても、おやすみなさいという一言にしても、いろんな意味で違うなと。その点は、僕はこの世界にいても、無駄ではないなというふうに感じました」

野宿者の問題は決して他人事ではなく、明日はわが身なのである。そして、当然のことだが、彼らも日々さまざまなことを考え、悩み、発見しながら生きているのである。

『この間の報告とこれから』の誌面。聞き取った内容をなるべく編集せずに掲載している(撮影: 田川基成)

「人間関係の貧困」からのホームレス

スーツホームレスの登場以降、再び野宿者の「層」を大きく変えることになったのは、2008年のリーマン・ショックだった。

「この時期から、20代の若者が野宿をする姿が見られるようになってきました。きっかけは大企業の工場閉鎖や中小企業の倒産ですが、若者が路上に出てきた背景には、経済的な困窮だけでなく『人間関係の貧困』もあったのです」

(撮影: 田川基成)

20代で野宿をしている若者には、子供を支える力のないシングルマザーの世帯や児童養護施設の出身者が多かった。彼らはそもそも実家がないか、あるいは実家に帰ろうにも失業して所持金が乏しい状態では受け入れてもらいにくいという事情を抱えていた。まさに貧困の連鎖である。

「2008年、日比谷公園に年越し派遣村がつくられましたが、同じ頃、寿町にもたくさんの人がやってきました。集まった若者の多くはリストラで派遣の寮を出された人たちでした。彼らには帰れる実家がなかったのです」

高沢の訪問活動を見学に来た福祉活動をする男性と女子大生(撮影: 田川基成)

2017年1月に厚生労働省が行った野宿者の「概数調査」によると、全国の野宿者の総数は5534人で、2003年(2万5296人)から一貫して減少を続けている。

貧困問題を研究する大正大学人間学部社会福祉学科の松本一郎准教授によれば、減少の理由として、リストラの一応の終息やセーフティーネットの強化に加え、特に都市部で生活保護適用が進むとともに、「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」(以下、特措法)が一定の成果をあげていることなどが挙げられるという。

ホームレスの就業機会の確保を重視した特措法の存在も大きいだろう。

特措法は2002年8月に10年間の時限立法として施行され、2012年にさらに5年間延長された。そして今年6月、再び10年間の延長が決まっている。

(撮影: 田川基成)

寿町のある神奈川県では、ホームレスの数が7年連続で減少していることが今年5月の厚生労働省のまとめでわかったが、横浜市健康福祉局によれば、「特措法の効果が大きい」という。

「特措法はホームレスの方の実態調査(特措法第14条)と自立支援の実施計画の策定(同第9条)を自治体の責務としているからです」

つまり同法が存在する限り、野宿者の保護をお題目だけで終わらせることはできないわけだ。

関内の地下通路を見学者とともにパトロールする(撮影: 田川基成)

数字の上ではたしかに野宿者は減少しているが、果たして「野宿者」という問題は、根本的な解決に向かっているのだろうか。高沢が言う。

「いまの日本の野宿者は『層』の変化を見てもわかるように、社会的に排除されて路上に送り出されたケースがほとんどです。なのに、彼らを追い出し、排除した社会に戻ることを『自立』と呼ぶのはおかしなことだと思います。変わるべきなのは、あくまでも社会の側なのです」

試合終了直後の横浜スタジアム。テントは米軍放出品という(撮影: 田川基成)

聞き取り調査を続ける理由

なぜ高沢は、自分史の聞き取りを続けるのだろうか。

「野宿者は、貧困という困難な状況を生き抜く力と知恵を持った人たちでもあります。野宿者の人生を否定することなく聞き取ることに徹していると、徐々に自分の人生は語るに値するものだということに野宿者自身が気づいていく。そうすると、彼らの顔が上がってきて、自己肯定感が出てくるのです」

寿町界隈を歩くと、野宿者から「よう」「ちょっと聞いてくれよ」などと声がかかる(撮影: 田川基成)

つまり、自分史の聞き取りは「排除した社会に戻す支援」ではなく、「誇りを回復するための支援」なのだろう。だが、高沢の個人的な動機もあった。

「いまでも月に10日は路上を回っていますが、どうも野宿のおっちゃんたちと話をしないと、僕のほうが腐ってくるのです。僕は、生きにくい社会を自力で生き抜いているホームレスこそ、究極の自立形態だと思っているんですよ」

寿町の簡易宿泊施設。エアコンの室外機の多さが部屋の狭さを物語る(撮影: 田川基成)

究極の自立形態……。実は私も、同じことを考えていた。現代社会は、無意識のうちに人間をさまざまなものに依存させるようにできている。だが、野宿者はそうしたがんじがらめの状態から自由であるように見える。誤解を恐れずに言えば、私は野宿者の生活に憧れすら感じていたのである。

聞き取りをしてみた

高沢のひとことに触発されて、今回私は、前々から一度話を聞いてみたいと思っていた野宿者の「青テント」を思い切って訪ねてみることにした。

カセットコンロ、鍋、クーラーボックスにスロットマシンまである(撮影: 神田憲行)

その人の名前はO(オー)さんという。長崎県の出身で、年齢は「たぶん65歳ぐらい」。中学を卒業して地元の宮大工に丁稚奉公に入り、6年目に上京して、義理の兄と一緒に型枠大工になった。

時計もメガネもいい物を身に着けている(撮影: 神田憲行)

やがて義理の兄の会社を辞めて独立したが、長崎から呼び寄せて一緒にやっていた弟が亡くなってしまったという。

「ひとりじゃ型枠の会社はできないから、新聞広告で仕事を見つけちゃあいろんな現場に行ったよ。50になった頃、世話役とかミーティングとか、面倒くさくなってよ、子供もいないし、金儲けする気もないから、14、15年前から河原で暮らすことにしたんだ」

Oさんは月に数日アルバイトをした金で、食糧や燃料を買う。ガスで米を炊き、おかずも自分で作る。食材は基本的に買ってくるが、“家庭菜園”で作ったキュウリ、インゲン、ジャガイモ、ダイコンなどもおかずの足しにしている。

“家庭菜園”の裏の川で魚釣りもする(撮影: 神田憲行)

屋根に設置したソーラーパネルで発電しラジオを鳴らす(撮影: 神田憲行)

テラスのようなスペースで椅子にもたれて、Oさんはご機嫌である。

「人の金儲けの手伝いなんて、したくないだろう。そんなの、生まれてきた甲斐がないじゃないか。いまが一番気楽でいいよ」

近くの公園にある水道から飲料水を汲んでためておく(撮影: 神田憲行)

ホームレスからのメッセージ

また遊びに来ると約束すると、背後からOさんの声が追いかけてきた。

「おい、とにかく人を支えることだぞ。そうすればぜんぶ自分に戻ってくるからな」

おそらく高沢が、そして私が野宿者に関心を寄せるのは、彼らの生活に、生きている実感があるように見えるからだろう。むろん、本当のところはわからない。しかし、野宿者の声には、社会の矛盾に対する何かしらのメッセージがあるように私は思う。それは極めて微弱な声なのだが……。

「これは観賞用だよ」とOさんは歯のない口で笑った(撮影: 神田憲行)

(文中一部敬称略)

山田清機(やまだ・せいき)

1963年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業後、鉄鋼メーカー、出版社勤務を経て独立。著書に『東京タクシードライバー』『東京湾岸畸人伝』(ともに朝日新聞出版)などがある。

[写真]

撮影:田川基成

写真監修:リマインダーズ・プロジェクト

後藤勝