彼のファインダーの前に立つ者はたいてい、ろくな人生を歩んでいない。路上で喧嘩をする男、酔っぱらい、そしてヤクザ。彼らを捉えたファインダーを覗く韓国人写真家・梁丞佑(ヤン・スンウー)(51)もまた、ろくな人生を歩んでこなかった。高校を2回退学し、ナイフで刺された傷が今も残る。この春、「写真界の直木賞」と呼ばれる土門拳賞を受賞した。梁は写真に人生の全てを賭けている。

(後藤勝/Yahoo!ニュース 特集編集部)

6月の初め、午後8時の東京・歌舞伎町新宿区役所通り。

金髪の外国人女性が横切り、黒塗りの車が通る。呼び込みの男が「いい子いますよ」と耳元で囁いた。梁は小型のフィルムカメラを手首に巻き付け、足早に歩く。

愛用のカメラはHEXAR (ヘキサー)。レンズは28mm(撮影:後藤勝)

雑居ビルが並ぶ通りの一角で、体格の良い2人の男とすれ違った。黒いスーツにピンクのタイ。夜の世界に生きる男たちのようだ。梁が声を掛ける。

「あ、こんばんは。覚えてますか?」

「おう、もちろん。写真を撮っている、梁さんだろ」

「写真を撮らせてもらってもいいですか?」

「もちろんだ」

「若い衆」と2人で事務所の前でポーズをとる。雰囲気はいかついが、みな自然体だ。梁は数回、カメラのシャッターを切った。

その後は元新宿コマ劇場前の広場に行く。路上で酒盛りする知り合いを見つけた。梁は輪の中に入り、彼らを撮影する。

被写体と時には酒を飲み、段ボールで一緒に寝ることもある(撮影:後藤勝)

一段落終えて、梁と私は行きつけの安い居酒屋に入った。

「良い写真が撮れた後は、ヤッターという気分ですね。ビールを飲みながら、一人でニヤニヤしますよ」

外国人写真家として初の土門拳賞

今年2月、日本在住の韓国人写真家・梁丞佑(ヤン・スンウ−)は、写真集『新宿迷子』(禅フォトギャラリー)で、2017年度の第36回土門拳賞を受賞した。土門拳賞は「写真界の直木賞」と呼ばれる賞である。しかも外国人写真家が受賞したのは梁が初めてだった。『新宿迷子』は、梁が約18年間かけて、歌舞伎町のヤクザやホームレスなど闇の世界をモノクロで撮影した作品である。

授賞式で。持ち前の人懐っこさで、徐々に会場を和やかな雰囲気にした(撮影:後藤勝)

審査員のひとり、写真家の鈴木龍一郎は選評の中で梁について、

《「全身小説家」という映画があったが、その意を借りていえば梁氏は全身が写真家である。手に持つカメラと自らの身体が瞬間的に反応して被写体に対峙(たいじ)し、写真は原初的なエネルギーに満ちている》(毎日新聞3月24日)

と評した。そして梁は授賞式でこう挨拶した。

「歌舞伎町は誰でも受け入れる町。韓国に居場所がなかった僕すらも、受け入れてくれたんです。この町の変化を記録し、最後まで見届けたい」

写真集『新宿迷子」(禅フォトギャラリー)(撮影:後藤勝)

雨の中、神社で遊ぶ子ども。2014年(撮影: 梁丞佑)

西武新宿線駅前の公衆電話ボックス。1999年(撮影::梁丞佑)

規則正しく眠る、ある日のコマ劇場前広場。2000年(撮影:梁丞佑)

梁は1966年、韓国南西地方にある井邑(チョンウプ)市の徳川面(トクチョンミョン)地区で、5人兄弟姉妹の4番目として生まれた。

高校は2回退学

ヤギの背中に乗って遊び、お腹が空くと近くの畑からキュウリを失敬するようなのどかな幼年期だったが、中学校に入学するために都会で一人暮らしを始めたことから、梁の生活は徐々に荒れはじめる。

「まずタバコを覚えた。そして喧嘩ばかりしていたかな」

2度の退学を経て、三つ目の高校をやっと卒業する。

歌舞伎町のホテル街。「絶対非演出」のリアルな写真を求めて、ときには朝までさまよい歩く(撮影:後藤勝)

高校を出てからも不良仲間とつるみ、喧嘩に明け暮れた。このころナイフで刺された傷は今も肩に残る。23歳半ばで兵役を終えても、仲間たちと遊んで過ごしていた。

29歳のとき、迷惑を掛け続けていた父親がガンで死去する。梁の心は空っぽになった。

同時にそのころ、不良仲間の多くが、本物のヤクザになっていった。喧嘩で死んだ者もいた。

「俺は何をやっているんだ? このままでいいのか?」

梁は自問自答する。

日本行きを決意する

日本行きは「とりあえず外国に行ってみよう」という単純な思いつきである。日本を選んだのは、母親からの影響があった。

「植民地時代、日本人の女の先生が、自分のお金で貧しい子どもたちに昼食を食べさせていた。日本のことを良く言わない人が多かったので、よけい、母親の話を覚えていたのかもしれません」

1996年、30歳の時に日本の地を踏む。写真専門学校に入学したのは、学生ビザを得るためだけの方便だった。それまでカメラに触れたこともなかった

愛用の機材。フィルムカメラをメインに使う(撮影:後藤勝)

しかし入学してみると、写真の授業が面白くなった。

「もともと僕は妄想が好きだった。写真はプリントが焼きあがるまで自由に妄想できます。性に合っていたんですね」

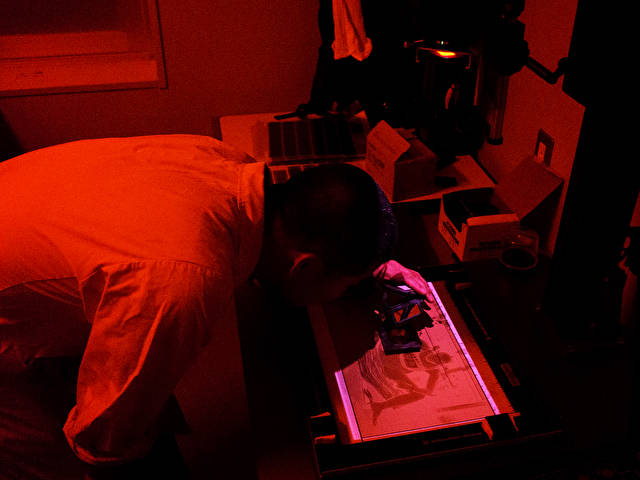

暗室作業中、出来上がりが気に入らないので、何度もプリントを焼き直す。母校の東京工芸大学芸術学部写真学科の暗室にて(撮影:後藤勝)

授業で自由課題のテーマが出た。なにを撮るか。梁は日本語学校時代の先生に「歌舞伎町は危ない街だから、絶対行かないように」と忠告されていたのを思い出した。逆に歌舞伎町を撮りたくなった。

それから梁の歌舞伎町通いが始まる。

段ボールで寝たことも

卒業後、梁は東京工芸大学芸術学部写真学科に入学する。金曜日の夜から歌舞伎町に行き、眠くなると路上にダンボールを敷いて寝て、日曜日の夜まで撮影を続けた。

平日は大学の暗室に泊まり込み、プリント作業に没頭した。暗室とアルバイトと金曜夜の歌舞伎町通いを毎週くり返した。

歌舞伎町では発砲事件や飛び降り自殺の場にも居合わせたことがある(撮影:後藤勝)

「歌舞伎町で出会った人々を撮影して、暗室で『いい写真が撮れたかなー』と妄想しながら作業をする。そして印画紙に、撮影した人たちが浮かび上がってくる。その瞬間がたまらないんです」

「いい写真になれよー」梁はこうつぶやきながら、現像液に浮かんだ紙を優しく撫でた(撮影:後藤勝)

梁の被写体はもっぱら歌舞伎町の夜の住人たちである。日の光を避けて暮らすような人たちが、なぜ梁のレンズの前には素顔をさらすのだろうか。

ゲイに迫られ、撮影を断念

こんなエピソードがある。7年ほど前、ゲイ達と親しくなり、梁は温泉旅行に同行した。その日の夜、ゲイのひとりから梁は肉体関係を求められた。しかし梁は求めに応じなかった。

「それ以降、カメラを向けることは止めた。僕は彼らを性的に受け入れられない。そんな自分に彼らを写真に撮る資格がないと思ったのです」

すでに暗室に入って6時間。プリントに集中していたのだろう、抜け殻のようになっていた(撮影:後藤勝)

必要な写真なら、被写体のことを気にせず、ためらわずに撮る写真家は多い。梁は人として、相手とひたむきに向き合おうとしていた。その姿勢が自然と相手の警戒心を解いた。

「ヤクザ」に声を掛け、撮影成功

そして梁の歌舞伎町撮影において、決定的な出来事が起きた。

34歳。大学1年の冬の夜。

歌舞伎町で向こうから5人組の男たちが歩いてきた。スーツを着て、髪はぴっちりと整髪料で固められている。「ヤクザ」だろう。撮りたい。だが、梁は彼らにどうしても声をかけることができず、そのまま帰宅した。

その夜は悔しくて一睡もできなかった。翌日同じ場所で、また5人組に出会った。殴られてもいい、思い切って声を掛けた。

「すみません! 写真を勉強しています! 撮らせて下さい!」

「いいよ」

あっけなく言われ、梁は彼らを撮影した。すぐに学校に戻ってプリントを焼いた。翌日プリントを彼らに渡すと、とても喜んでくれた。それ以来、彼らに出会ったときには写真を撮り必ずプリントを渡した。

徐々に梁はヤクザの信頼を得て、背中に彫られた入れ墨、切り落とされ、ホルマリン漬けにされた小指まで撮ることを許された。さらに彼らの方から「記念に写真を撮ってくれ」と頼まれることもあった。

「4.5本」と言って見せてくれた。写真集『新宿迷子』から(撮影:後藤勝)

「彼は人たらしの珍獣」と妻

梁の写真は大学内でも噂になっていく。後輩で、後に結婚することになる久塚真央は言う。

「梁を一言で表現すると、人たらしの珍獣、です。出会ったほとんどの人が、彼に心を許してしまう」

居酒屋で、梁は、初対面の男性と仲良くダンスを始めた。すでに相手は梁に心を許していた(撮影:後藤勝)

しかし、大学を出ても写真家としての仕事の依頼はまったくこなかった。

写真を撮り続けていれば、いつか写真家として認められると信じていた。気づくと45歳。家賃は数ヶ月滞納し、心身ともに疲れ切っていた。

東京工芸大学の1年生のとき。2000年(撮影: 梁丞佑)

歌舞伎町の撮影を終えた2010年のある日、歩いて池袋に帰ろうとして、梁は考えた。酒を飲み、すごく酔っていた。

命を賭ける

「なんでこんなに苦労しているのか。写真を止めれば楽になるのに。でも普通に止めるのは恥ずかしい。交通事故で怪我をして、それを理由に止めよう」

そう思って梁は、ときおりカメラのシャッターを切りながら池袋方面に向かって歩いた。わざと事故に遭うために、信号は赤でも止まらないと決めた。

どこをどう帰ったのか覚えていない。目が覚めるとボロアパートの自分の部屋に寝ていた。体に怪我はない。フィルムを現像すると、赤信号ばかり写っていた。

警官にフィルムを渡すよう求められたりしたこともある(撮影:後藤勝)

「俺は歌舞伎町の街に助けられたんだ」

そう思うと、梁はもう少しだけ頑張ろうと思った。

「ヤクザ」と疑われる

仕事は待っているだけでは来ない。そこで自分の写真をまとめた自作の写真集を持って出版社をまわり、写真集出版の打診をした。だが、どこも同じ返事だった。

「いい写真だけど刺激が強すぎる」

梁のことを「ヤクザの身内だろう」と疑った人もいた。「売れないだろう」という言葉も多かった。

8年前のことだ。梁はマーク・ピアソンに出会う。マークはイギリス人で、六本木で「禅フォトギャラリー」を運営していた。マークは梁の写真を見て、すぐさま出版を決意する。

「梁さんは歌舞伎町やマイノリティの人々に敬意を持ちながら撮影するセンシティブな面と、危険な街の夜を撮り続けるタフな面という、両極端な性質を持ち合わせています。稀な、そして特別な写真家なのです」(マーク)

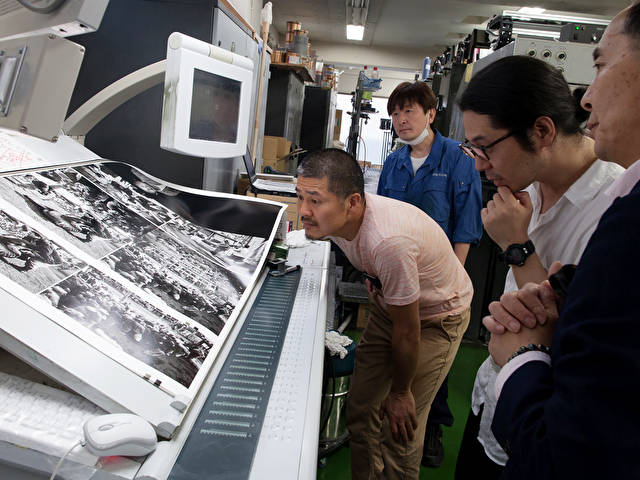

マークと次回作『人』について打ち合わせをする(撮影:後藤勝)

8月には「禅フォトギャラリー」から横浜の簡易宿泊所街で暮らす人々をモノクロで撮影した写真集『人』を出す予定だ。

都内の印刷所で写真集『人』の印刷が行われた。クオリティにはとことんこだわる(撮影:後藤勝)

受賞しても預金は6万円

土門拳賞を受賞した後も、生活面では苦労している。

自宅で写真の編集をする。妻の真央と二人暮らしだ。家賃が安いので、都心から離れたアパートを借りた(撮影:後藤勝)

「今の僕の預金は、たった6万円なんですよ」

と、梁は苦笑する。

妻の真央いわく、「楽観的な二人だからこそ、ここまでやれてきた」という。生活は苦しくても、韓国に帰るつもりはない。

「土門拳賞を受賞して、日本は頑張れば認めてくれる国だと思った。韓国では認められるチャンスは少ない。これからも日本で写真を撮り続けたい」

今年真央との二人展「さくら」が韓国で開かれた。韓国の朝鮮日報の紹介記事(撮影:後藤勝)

賞を受賞したことで、同時に、自分の生き方も認められた。「それが嬉しい」と梁はいう。

「いまも苦労している写真家は沢山いる。僕が賞を取ったことで、彼らの励みになればいいなと思っています」

受賞してやっと「写真家という肩書がついた」という。「その他は何も変わっていませんよ」。梁は屈託のない笑顔で言った(撮影:後藤勝)

梁丞佑(ヤン・スンウ−)

1966年韓国・井邑(チョンウプ)市生まれ。96年に来日し、日本写真芸術専門学校へ入学。東京工芸大学芸術学部写真学科を卒業後、同大学院芸術学研究科メディアアート専攻写真メディア領域修了。2004年フォックス・タルボット賞第一席、06年新風舎・平間至写真賞大賞、17年土門拳賞を受賞。現在フリーの写真家として活動している。https://photoyang.jimdo.com/

後藤勝(ごとう・まさる)

写真家。Yahoo!ニュース 特集で写真監修。1966年生まれ。89年に渡米。中南米を放浪後、南米コロンビアの人権擁護団体と活動。97年からアジアを拠点として、内戦や児童売買、エイズなどの社会問題を追う。2004年上野彦馬賞、05年さがみはら写真賞を受賞。12年に東京都墨田区で写真総合施設Reminders Photography Strongholdを設立する。http://www.masarugoto.com/

[写真]

撮影:後藤勝

写真監修:リマインダーズ・プロジェクト