極地建築家・村上祐資

南極の昭和基地。富士山の測候所。エベレストのベースキャンプ。彼が生活してきた場所を並べると冒険家のようだがそうではない。建築家である。少年時代にぐっときたのは竪穴式住居。「縄文の人が極限環境の中で暮らすために作り出したのがあの形」。建築の根源をそこに見る。ひるがえって21世紀の現在。建築のフロンティアを探していたら宇宙と出合った。

(ノンフィクションライター・西所正道/Yahoo!ニュース編集部)

模擬火星生活実験、唯一の日本人ファイナリスト

少し前、宇宙の夢といえば「月旅行」だった。しかしここ数年、最速で地球から片道8カ月かかるという火星への旅が、現実味を帯びてきた。NASA(アメリカ航空宇宙局)が「2030年代に有人火星探査を実施する」と発表したのは2014年のこと。一方で、欧米、ロシア、中国、日本などが有人火星探査を目標に国際協力を拡大することも合意されている。

四季があり、1日の長さは24時間37分など地球と似ている部分もある火星について、文部科学省は、「火星には長期滞在や資源利用などの可能性がある」という認識を示し、挑戦する意義のある分野だと意欲をみせている。

調査は各方面で始まっており、アメリカのNPO法人「マーズ・ソサエティ」が、火星での生活を想定した実験を、2014年にスタートさせた。世界中から集まった約200人の志望者をセレクションで絞り込み、2016年4月、最終的なクルー7人を発表した。その中に1人の日本人が含まれていた。村上祐資(むらかみ・ゆうすけ)である。宇宙飛行士ではない。「極地建築家」を名乗る38歳だ。

卒園後、小学4年までアメリカで暮らした。アイデンティティが芽生え始めた頃に帰国。「どうやって根を下ろすか」が自分のテーマだという(撮影:塩田亮吾)

「これまで火星への行き方については研究されてきましたが、火星でどう留まり、どう共同生活するかについてはあまり議論されてきませんでした。僕の役割はそこにあります」

火星といえば−130℃~+30℃という温度差、砂嵐も起き、放射線量も高いという厳しい環境ゆえ、ともすれば要塞のような建築物をどうつくるかを考えてしまうが、村上が大事だと考えるのは、「人間とは何か」「生きるため、暮らすために大切なことは何か」ということだった。

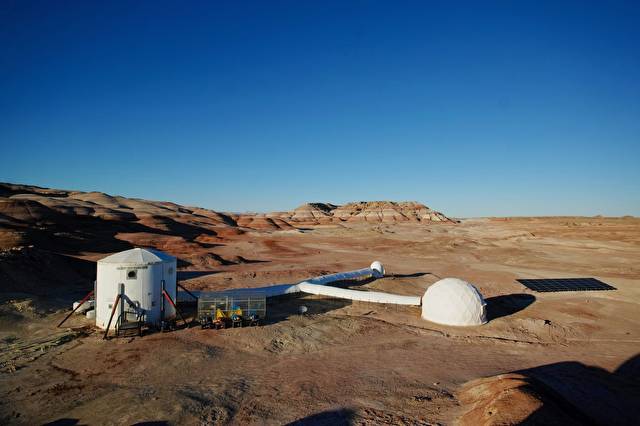

アメリカ・ユタ州に作られた火星を模した砂漠研究基地MDRS(Mars Desert Research Station)。実験期間は2016年9月~12月の80日間(提供:村上祐資)

宇宙生活に必要なのは「当たり前の日常の繰り返し」

有人火星探査を想定した7人のクルーによる模擬実験は、全日程160日間行われる。前半はアメリカ・ユタ州の砂漠、後半は北極、いずれも80日間を予定している。ユタ州での実験は昨年9月に始まった。場所は、火星を模した研究基地である。直径8メートルの筒状のスペース。2階建てで、各階の高さは3メートルほど。2階にある隊員の個室はベッドが一つ入る程度の広さ。仕事などは、大きなテーブルや椅子が置かれている共有スペースが使われる。

MDRSの内部。毎週金曜日、2階のソファに座り、宇宙もののSFドラマ「エクスパンス−巨獣めざめる−」を見た(提供:村上祐資)

隊員の最年長は59歳で、宇宙で芸術が役に立つかを検証する女性博士。最年少は30歳の2人で、ともに女性だ。1人は生物学者、もう1人はジャーナリスト。その間に、54歳の男性地質学者、35歳の元軍人でエンジニアの男性、そして、隊長である31歳の男性と、副隊長の村上である。

模擬実験の重要なミッションに、周囲の砂漠の調査がある。いわゆる船外活動だが、目的は菌類の一種「地衣類」を採集して、新種を発見すること。これを2~3人で活動する。隊員1人が船外活動する頻度は週に2~3回だ。

1メートル四方の中に、光合成ができる緑色の生物がどれぐらいあるかを調べている(提供:村上祐資)

村上によると、最初、隊員たちのテンションは異様に高かったという。船外活動に出かけるときには、宇宙服を着る手伝いをして見送ったり、帰ってきたら飲み物を出してあげたり、背伸びしてよく振る舞おうというムードが見て取れた。こんなことは長く続かないと、村上は一歩引いたポジションからみていた。案の定、しばらくして見送りなどはしない人が増えてきて、続けている人も「なんで私ばかりやらなきゃいけないの」と感情を爆発させる人も出てきたりした。

「閉鎖空間ですから、誰かが怒りに我を忘れたりすると、組織がその方向に持って行かれる危険性があります。副隊長としては、ペースを一定にすることを考えました」

船外活動は2人ないし3人で行われる。生物と地質というサイエンス・エクスペディション(探査)が最優先の調査である(提供:村上祐資)

そのために村上がとった行動の一つは、食器洗いだった。嫌な顔一つ見せず、当然のようにやる。誘うことも一切しない。最初は気付かないが、ふと自分は皿洗いをしていないと気付く瞬間がある。人に言われてやるより、自分で気付いたことは心に響く。そうした日常の家事などが、生活のペースになっていくのだという。それ以外にも食事の彩りを大切にして盛りつける、みんなで顔を合わせて話をしながら楽しく食べる、といったことも有効だと村上は考えている。

「そうした当たり前の日常の繰り返しが、生活にリズムを生み、結果、人の心は安定し、仲良くなっていくのです」

村上はそれらの行動を“所作”と呼ぶが、彼がこうした振る舞いが必要だと思ったのは、極地体験が豊富だったからだ。

水耕栽培のポット。目的は食糧の栽培で、各クルーが管理する。最終日には栽培した野菜で大サラダパーティを開催した(提供:村上祐資)

「設計のやり逃げはしたくなかった」

いまも鮮明に記憶しているシーンがある。

小学4年生の頃、縄文土器の写真をみながら黒曜石を削り、刀を作ったことがあった。試しに自分の指を切った。見事に切れ、生暖かい血が流れ、嬉しくてニタニタした。

「道具と、血の温度を通して縄文人は確かにいたと思えました。その時初めて“時空を超えた”感じがしましたね。だから道具づくりは僕のベースにあります。その道具の中でも大きなものが“家”なのです」

左手の親指には自作の黒曜石の刀で切った時の傷が今もうっすらと残る(撮影:塩田亮吾)

明治大学で建築を学んだが、普通の建物には興味はもてなかった。悶々とするうちに出合ったのが、建築雑誌でみた「バイオスフィア2」という建物。アメリカ・アリゾナ州で行われたこのプロジェクトが、人生を変える。

「求めていたけれど、具体的にイメージできなかったものがカタチになっていた」

人類が宇宙で暮らすことを前提に、建物の中に熱帯雨林、砂漠、海など、地球のすべての自然を閉じ込め、その環境で、男女8人が2年間生活したプロジェクトである。

「バイオスフィア2」。完全に密閉された空間。酸素不足に陥り、実験は中止(Wiki Commons: ShimadaK2010Sept20 Biosphere2-Rainforest-Habitat-WestLung / under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2)

がぜん宇宙への興味が湧き起こり、卒業制作は月面基地。大学院に進んだ慶應義塾では、都市設計や都市環境デザインを専門とする池田靖史研究室に所属。1年先輩の西願公登(さいがん・きみと)には初対面であるにもかかわらず、目をきらきら輝かせて「宇宙をやりたい」と言った。

西願によれば、かといって宇宙バカではなく、芸術や文学のことを夜が明けるまで話した。映画「es」を見せられたこともあった。この映画は、擬似的に監獄の看守役と囚人役を設定し、2週間を過ごす実験を描いた作品である。だが最後は双方で暴力がエスカレートして、実験は7日間で中断されてしまう。極限状態の人間の心理に当時から興味があったのだ。

慶応義塾大学の池田靖史研究室。別名「森アトリエ」。村上もここで、時に泊まり込みでプロジェクトに取り組んだ(撮影:塩田亮吾)

西願は言う。「面白い話をして盛り上がっているとき、いつも彼が輪の中にいました。ある日突然、横浜港で獲ってきた大量のカニをニコニコ顔で持って帰って驚かせるような茶目っ気もあったり、彼を慕う後輩はけっこういました」

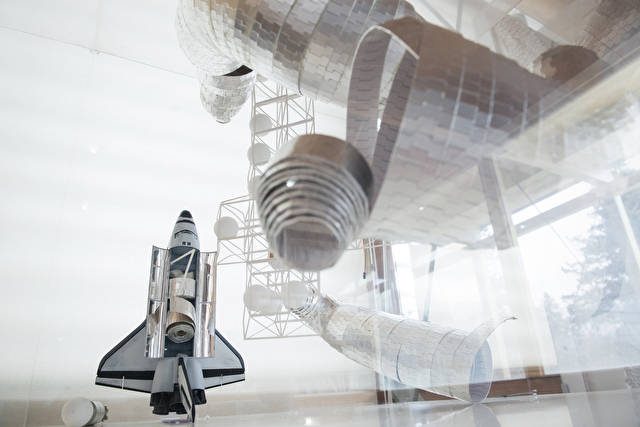

そもそも、地球外環境で暮らすための技術研究である宇宙建築の分野は、火星探査などを目的にした分野として、アメリカにあるにはあった。ただかなりマイナーな領域で、池田研でもその分野の研究はしていなかった。当初池田は「宇宙は特殊すぎる」と思ったが、村上と議論を交わすうちに、「材料の手配が厳しい条件でどう建物を作るか、と考えれば、思考実験として面白い」と気づいた。ある時リーダーを村上にし、「宇宙ホテル構想」プロジェクトを開始。心底楽しそうに宇宙を語る村上には、後輩が思わず手伝ってしまう魅力と、人を巻き込んでいく力があった。プロジェクトを見事完成させ、模型は北京などでも展示された。

池田研究室に置かれている「宇宙ホテル構想」の模型。村上は、今も月には行きたいと言う。「地球が丸いか確かめたい」(撮影:塩田亮吾)

2004年、東京大学大学院で博士課程に進むと、「頭と体がバラバラになる感覚」をおぼえる。つまり極地建築物を研究しながら自分は極地を知らないからである。ならば極地を自分の体で感じ、極地で建物を作る難しさを知り、その上で、極地の家を設計し、住む者として建築に携わろうと考えた。

「僕は決して設計のやり逃げはしたくなかったのです」

そこで自らを極地の中に置いた。

「計画された未来」と「変化する未来」

2004年、JAXA筑波宇宙センターで行われた模擬宇宙閉鎖実験の被験者に応募し、300人の中から選出された。定員は3人で、村上以外の2人は宇宙に関わっている人たちであった。閉鎖環境適応訓練設備は長さ11メートル、幅4メートルの円柱状のモジュールが2つあり、短い廊下でつないだ構造。窓がない中で、数千ピースもあるジグソーパズルを3種類混ぜた課題に取り組んだり、1ケタの数字が延々とモニターに示され、前後の数字の差をテンキーで打ち込むといった課題を時間きざみでやらされたりした。選考で宇宙飛行士の基準をクリアできたこと、そして精神的に追い詰められる状態を1週間耐えられたことは、自信になった。

幼い頃縄文人に憧れ、考古学者になりたかった。そののち、竪穴式住居を作りたいと思うようになる(撮影:塩田亮吾)

さらに南極観測隊に入る目標を立てる。選ばれるためには現場で何かの役に立たなければと、重機のリース会社でバイトをしながら、重機の操縦・修理方法を習得した。大学院生が採用されることはまずない難関だが、幸運にも観測をサポートする要員として声がかかった。南極観測を管轄する国立極地研究所に過去3年間、意欲を訴え続けた熱意が認められた結果でもあった。そうして2008年、第50次日本南極地域観測隊に参加、13カ月間昭和基地で過ごした。

南極の建築でも国によって発想が違うことに気がついた。欧米諸国の建物は、設計者が計画どおりのものを作り、その後作り替えることはない。それに対し昭和基地は、必要に応じて隊員たちが改良を繰り返している。

「極地建築における未来に対する捉え方が違うのです。欧米は“計画された未来”であるのに対し、日本は“変化する未来”と考えている。住みながら作る人は、ただ設計だけをする人よりも、真剣に考えている。失敗もするけれど、住む人が考えたアイデアは、ただの設計者を凌駕することがわかりました」

プラスティック段ボールを組み合わせて作るダレデモドーム。小学生でも不器用な人でも作れるのが特徴。地震で被災したネパールにも8棟届けた(提供:村上祐資)

2015年に大規模地震に見舞われたネパールの支援を続けている。2017年2月、現地に向かう前、羽田空港で(撮影:塩田亮吾)

昆虫を宇宙食に!? 極限状態でも生き抜く知恵を

その後も2010年にはエベレスト登山隊のベースキャンプで発電機などのメンテナンスをするスタッフとして参加。輸送途中で混ぜ物をした粗悪燃料をいかに使いこなすかなど、臨機応変な対応の仕方を学んだ。同年、富士山測候所にも滞在し、極地体験を積み重ね、極地で生活する上での知恵や、作業をすることの難しさを体得していく。

日本にいる間は、自分の極地体験を伝える活動も行った。たとえば文化学院高等課程で行った理科系の授業で、その一端を披露している。その時の生徒で、村上の極地体験に衝撃を受け“弟子入り”したという山本遼は、授業以外でも行動をともにした。ある日、村上の自宅に行くと、昆虫を食糧にできないかを研究しているところを目撃。昆虫は宇宙環境でも酸素摂取量が少ないのに成長が早く、高タンパク食だというのが理由だった。

「なかにクモもいて、気持ち悪かったです。昆虫食だけは食べるのを断り続けています」(山本)

ネパール行きの荷物の中には、模擬実験生活の写真も。地元の人々とのコミュニケーションのきっかけに(撮影:塩田亮吾)

富士山にも一緒に登った。本当に危ない時以外は、山本が右往左往していてもすぐにアドバイスせず、「自分で考えること」をたたき込まれた。「できない理由を考えるよりできる方法を考えろ」と繰り返し教えられたことが、いまも生きる糧になっていると述懐する。極地体験から導き出される言葉は、人の心に届くのである。

2015年から、ラジオ番組「ON THE PLANET」(JFN)のパーソナリティを担当しているが、担当ディレクターの西哲男によれば、昨年の熊本地震の際、被災者に語りかけた一言が、リスナーの共感を呼んだという。

「これから復興に向けて大変なこともあるけれど、まずはよく食べて、よく寝て、少しでも笑顔になれることを探してください」

“食べる・寝る・笑顔”は南極観測隊員たちから学んだことだった。

ネパールの伝統的な石垣は耐震性が低いので、日本の石垣の積み方を応用。その上にドームを乗せた(提供:村上祐資)

今年6月から、村上は有人火星探査のための模擬実験に再び参加するため、北極圏を目指す。

前記のユタ州で行った模擬実験の動画を見た人の中に、着ていた宇宙服が本物ではないなどと批判する反応がSNSなどであったという。だが村上は、それは本質ではない、大切なのは本気で“火星ごっこ”をすることだという。

「子どもの頃、紙飛行機一つあれば想像力だけでどこまでも飛べましたよね。あのバカになれる力が新しい地平を切り開いていけると思うんです。僕はできない理由を考えるよりできる方法を考えたい。バカと言われようといろんな人に夢を語りたい。一人でできなくても、みんなが力を合わせればできるかもしれませんから」

ネパールで作ったドームはネパールの家族(8人想定)が住める大きさ。サイズは1パターンのみ。部材を変えれば違う大きさのドームも可能(提供:村上祐資)

そういえば慶應義塾大の池田が、村上には、「一見ばかばかしいことでも、人に何と言われようと、自分の信じたことに懸命に打ち込んでみるという哲学があった」と振り返る。村上は言う。

「今回のクルーの中から火星に行ける人が出てくる可能性はありますが、自分が火星に行けるという確信はありません。でも行けなかったとしても、行った人が困らないようにはしておきたいのです。心理面を考えないいまの体制では問題が起きる危険性があります。だから蓄積した知恵を建物の装備に還元できるようにしておきたいですね」

村上祐資(むらかみ・ゆうすけ)

1978 年生まれ。極地建築家。第50次日本南極地域観測隊・越冬隊員。MDRS Crew144・隊員。2016〜17年実施予定の模擬火星探査計画「MARS160」の日本人唯一の最終的なクルー。 日本火星協会・フィールドマネージャー。防災士。

西所正道(にしどころ・まさみち)

1961年、奈良県生まれ。京都外国語大学卒業。雑誌記者を経て、ノンフィクションライターに。著書に『五輪の十字架』、『「上海東亜同文書院」風雲録』、『そのツラさは、病気です』、『絵描き 中島潔 地獄絵1000日』がある。

[写真]

撮影:塩田亮吾

写真監修:リマインダーズ・プロジェクト

後藤勝

トップ画像提供:村上祐資