学校の保健室を訪れることなく大人になった人はまずいないだろう。「保健室の先生」と呼ばれる養護教諭が「どうしたの?」と出迎え、心身両面の不調を受け止めてくれる。子どもたちの「駆け込み寺」となる保健室の設置は、一般的には高校までだ。しかし、「大学の保健室」を開設して10年になる短大がある。見えてくるのは、苦しさを抱えて孤立し、力尽きかねない若者たちの姿だった。(ノンフィクションライター・秋山千佳/Yahoo!ニュース編集部)

ソファベッドで打ち明けられる悩み

東京・渋谷区にある帝京短期大学。男女の学生約1100人が学ぶ都心のキャンパスの一角、4階建ての校舎の2階に、保健室はある。廊下に面したドアは開け放たれ、学生や教職員は誰でも気軽に立ち寄れる。

帝京短期大学の保健室。現在は4人の養護教諭が交代で担当しており、廊下からでも先生の姿を確認できる(撮影: 長谷川美祈)

今年1月、後期の講義が終了して人影まばらな平日の午前、1年生のハナさん(仮名)が来室した。養護教諭の富山芙美子先生(76)から「ハナちゃん、おはよう」とにこやかに声をかけられると、「補講期間だと知らなくて登校しちゃった」と照れたように言い、ソファベッドに体を投げ出した。

「最近眠れてる?」と富山先生に聞かれ、ハナさんはきょうだいが勉強のストレスで髪をむしっていて、と直接関係のなさそうな話を始めた。だが、富山先生が相槌を打つうち、自らの悩みを語り出した。教育熱心な親の期待に沿うことができず暴力や暴言をぶつけられてきたこと、進路に不安があり授業に身が入らないこと……。

富山先生は話を遮らないようにしつつ、さりげなく励ます。1時間半ほど話すと、すっきりした表情になったハナさんは「また来ます」と退室した。

学生の話に耳を傾ける富山芙美子先生(撮影: 長谷川美祈)

富山先生は言う。「1年生の場合、まずは寄り添って信頼関係を築きます。2年になると、乗り越えるべき課題を一緒に考え、挑戦できるように励まします。このようにケアと教育を組み合わせて自立を支援するのが、養護教諭の仕事です」

平日は毎日学生を迎え入れ、年間の来室者数はのべ2300人ほど。かつては臨床心理士によるカウンセリングも並行して週1回行われていたが、そちらの利用者は年間のべ5人だったということからも、保健室の人気ぶりがうかがえる。

“赤ちゃん返り”に性的虐待の告白

帝京短大に保健室が作られたきっかけは2005年、宍戸洲美教授(72)が養護教諭経験者として初めて同短大に着任したことだった。

宍戸洲美教授。学生の問題を保健室だけで抱えこまず、全教職員の共通理解にして支えていこうと「学生相談支援委員会」を立ち上げ、各学科・コースの委員や養護教諭らと定期的に話し合っている(撮影: 長谷川美祈)

養護教諭としての長い経験から、研究室で担当する学生の相談に乗るうち、「心身の相談を受けてくれる先生だ」という噂が学内に広まった。研究室が保健室のような状態になるのに時間はかからなかった。殺到した学生たちは帰ろうとしない。丁寧に接すると、それらの学生たちには、表面に見えているよりも深刻な問題が潜んでいることがわかってきた。

「例えば、夜の大学を徘徊しているおかしな学生がいるというので面談をしたら、明らかに精神疾患がある。父親に怯えて『家に帰らない』と拒否することから身体的虐待がわかって、母親と相談のうえ入院させました。あと、普段はしっかりして成績優秀な子が、突然赤ちゃん返りして泣き出したことがあり、話を聞いているうちに父親からの性的虐待がわかったこともありました」(宍戸教授)

彼らは虐待のような「言葉にできない苦しさ」をどうしていいかわからず、家庭以外でも対人関係をうまく築けないまま、孤立していた。

大学に「保健室」を設置する

授業の片手間では対応しきれないと感じた宍戸教授は、冲永寛子学長にこう相談した。「大学は学生を支援できる最後の砦で、放置すれば彼らは不登校となって、社会で自立していくのが難しくなります。養護教諭のいる保健室を作れないでしょうか」

帝京短大保健室の風景。約35平方メートルとコンパクトだが、小中学校の保健室と共通する気軽に入りやすい雰囲気が漂う(撮影: 長谷川美祈)

養護教諭とは、養護教諭免許を取得した教員のこと。明治時代の学校看護婦にルーツがあるが、1941年に教員となって看護婦免許に関係しない養成課程ができ、戦後の47年に養護教諭という現在の名称になった。応急処置レベルを超えた医療行為はできないが、医学や看護の知識・技能を持ち、子どもの健康問題に日常的に対処する。海外にもいるスクールカウンセラーやスクールナースがそれぞれ心と体に特化しているのに対し、養護教諭はあらゆる心身の健康問題を通してケアと教育を施し、子どもが自立できるよう支える日本独自の専門職だ。

ただ、養護教諭は、小中学校では学校教育法により原則として必置と定められているが(高校は努力義務)、大学では法的根拠がない。養護教諭のいる大学保健室の例は、宍戸教授自身も聞いたことがなかった。

それでも自ら医師でもある冲永学長は、実情を踏まえて快諾した。07年4月、小中学校の養護教諭を35年間務めた富山先生を招き、帝京短大に保健室が開設された。

片目を前髪で隠した女子学生

来室者第一号は、入学したばかりのユカさん(仮名)だった。「ゲゲゲの鬼太郎」のように片目を前髪で隠していて、富山先生を挑発するように「見て」と、無数のリストカット痕がある腕を差し出した。富山先生は「大変な思いをしてきたんだね」といたわった。

10年たった今、会社員として働く28歳のユカさんは、あの頃を振り返る。「先生がどんな反応をするか試したんですけど、顔を見て心配してくれているのが伝わってきた。親身になってくれる先生に出会えたのは、初めてでした」

「保健室は何でも屋」と富山先生は言う。「ホチキス貸して」というような用件でやってくる学生もいるが、そんな時にも「最近どう?」などと必ず声をかけて様子を見るのだという(撮影: 長谷川美祈)

幼い頃から父親に暴力を振るわれ、同居する祖父母には、同級生と遊ぶことを禁止されるなど抑圧されていた。学校でもいじめられ、中学高校時代の居場所は出会い系サイトだけだった。だが高校2年生の頃にレイプされ、今度はリストカットをやめられなくなった。祖母には、みっともないと眉をひそめられるばかり。カウンセリングを受けたこともあったが、「警察の事情聴取と一緒で最初から順を追って話さないといけないし、時間がくれば打ち切られて、反射板に向かって話しているようだった」と話す。

そんな彼女が初めて心開くことができたのが、帝京短大の保健室だった。富山先生に話を聞いてもらったり、病院へ同行してもらったりするなかで、精神的に落ち着いていった。2年目には前髪で隠さずに両目を出せるようになった。そして無事に卒業して社会へ巣立つことができ、リストカットもやめられた。

久しぶりに母校の保健室を訪れ、リストカット痕がすっかり目立たなくなったと富山先生に報告する卒業生のユカさん(撮影: 長谷川美祈)

一方で、同様の家庭問題を抱えていた彼女の弟は、通っていた大学で相談窓口がわからず足が遠のき、大学に勧められるまま中退した。自信を失い、いまも定職に就けずにいるという。

文部科学省が2014年に発表した調査によると、大学・短大・高等専門学校の中退者数は、7万9311人。全学生の2.65%にあたる。中退の理由は様々だが、適切な支援があれば結果が変わっていた学生もいることだろう。

ユカさんは、「私は保健室があって救われた」と実感をこめて言う。

「フラッと行ける」「ホッとできる」場所

養護教諭の実践を研究してきた藤田和也・一橋大学名誉教授によると、養護教諭が70年代以降、時間をかけて獲得してきた保健室の特徴として、「開放性」と「受容性」があげられるという。「フラッと行ける」開放性と「ホッとできる」受容性を兼ね備えた場所は、貴重な存在だ。

藤田さんは「小中高のような保健室がある帝京短大のような大学は極めてレアケース。そもそも、養護教諭の存在を認識している大学がどれだけあるか」と話す。

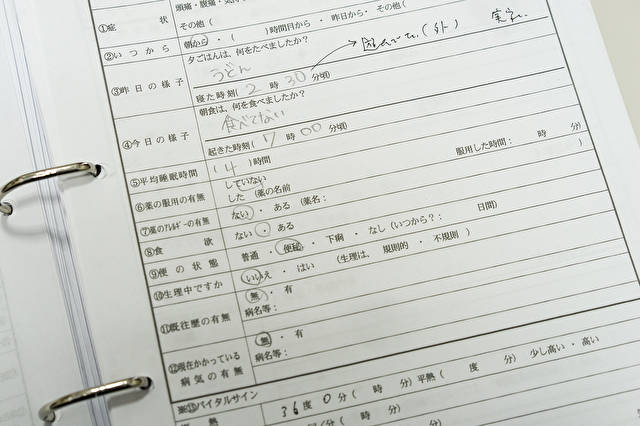

学生自らが書く来室記録。ちょっとした不調の訴えで来室し、抱えこんできた悩みや苦しみが明らかになった学生も多い(撮影: 長谷川美祈)

保健室はなくとも、健康相談の窓口はどの大学にもある。藤田さんによると、多くの大学では、「保健センター」「保健管理センター」といった名称で、医師や看護師、保健師などのスタッフを置いている。「保健室」という名称を使う大学もあるが、ほぼ医療的なニーズに応えるもので、養護教諭のいる保健室とは根本的に異なる。

実は藤田さんも、かつて大学で保健センターのスタッフだった時期がある。学生への精神衛生対策が叫ばれるようになった70年代のことだ。

「ただ、ちょっと調子が悪い程度で病気じゃないという認識の学生にとっては、医師と向き合うことは難しい。それに、学生自身が自分の問題を明確に自覚していないかぎり、用のない者は入ってはいけないという空間では、相談の場として機能しにくい。それぞれの大学で、学生のニーズにあった機関のあり方を考えることが必要でしょう」(藤田さん)

「富山先生と話すとリミッターが外れてしまう」と涙するユカさん。後ろに立っているのは宍戸教授(撮影: 長谷川美祈)

孤立感や自己否定感のある若者たち

成人年齢となる時期の学生に対し、手厚いサポートは「甘やかし」だと見る向きもあるだろう。はたして大学に保健室は必要なのか。この10年、帝京短大で学生と向き合ってきた養護教諭の富山先生に問いかけると、「実感として必要だと思います」と即答し、こう続けた。

「昔の子どもは地域や仲間に支えられていたし、何より最後は親が拠りどころになったけど、今は逆に、親が非常に緊張する相手という子も多いです。孤立感や自己否定感を持ったそうした若者に、昔と変わらない若者像を当てはめて同じレベルを要求するのは無理がある。そこに大人や社会が気づくべきです」

保健室の窓からの眺め(撮影: 長谷川美祈)

2015年度に児童相談所が児童虐待相談として対応した件数は、10万3286件。2005年度の約3倍と大幅に増えている。虐待は表沙汰になりにくいもので、この人数は氷山の一角だ。周囲に気づいてもらえないまま大学生年齢に達してしまう被害者がいることも、想像に難くない。

ただ、もし家庭での支えが不十分であっても、保健室のように代わりとなる支えがあれば、成長は可能だというのが富山先生の実感だ。学生が保健室を通して自らを客観的にとらえられるようになり、苦しみを抜け、「さなぎから蝶になるように」顔つきや言葉遣いが変わる瞬間を数え切れないほど目撃してきたという。

「私を包み込んで見てくれる」ところ

保健室の常連である2年生のマユさん(仮名)も、蝶へと羽化しつつある一人だ。親族が「先生」と呼ばれる職ばかりという環境で育ったマユさんは、物心ついた頃から自己主張を許されず、常にいい子であるよう求められてきた。両親から何事につけ指図されては「なんでそんなこともできないの」と怒られ続け、過呼吸で精神科にかかるようになった。

帝京短大に入学し、保健室で富山先生と相談をするなかで「あなたのされてきたことは精神的虐待だよ」と指摘された。「自分を否定しなくていいんだと心が軽くなりました」。穏やかな表情で、マユさんはそう言う。

短大入学後も、両親を連想させるタイプの人の前では固まってしまったり、小さな声しか出せなくなったりしてきたが、保健室に通い富山先生と話をするなかで、克服してきた。

保健室はどんな存在ですか、と尋ねると、マユさんは「難しいですね」としばし思案してから、言葉をつなげた。

「一つの問題を切り取るということなく、私という人間全体を包み込んで見てくれる。保健室がない大学だったら絶対に続かなかったと思いますし、この2年間で考え方を変えるきっかけをくれて、自分でも気づかない間に明るい将来を思い描けるようになっていました」

学生は自分という存在を丸ごと受け止めてもらうことで自己肯定感を高め、社会へ羽ばたくことができる(撮影: 長谷川美祈)

秋山千佳(あきやま・ちか)

1980年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業後、朝日新聞社に入社。記者として大津、広島の両総局を経て、大阪社会部、東京社会部で事件や教育などを担当。2013年に退社し、フリーのノンフィクションライターに。著書に『ルポ保健室 子どもの貧困・虐待・性のリアル』、『戸籍のない日本人』。

[写真]

撮影:長谷川美祈

写真監修:リマインダーズ・プロジェクト

後藤勝