今年7月、京都に住むALSの女性患者に対する嘱託殺人の容疑で、医師2人が逮捕された。この事件をめぐって、医師への批判や女性のブログに対するさまざまな意見が飛び交ったが、そもそもALS患者の日常はあまり知られていない。患者は身体機能の変化や心の痛みに、どう向き合って過ごしているのか。そして、家族やまわりの人たちはどう支えているのか。2組の家族を取材した。(ノンフィクションライター・古川雅子/撮影・鈴木愛子/Yahoo!ニュース 特集編集部)

「口文字」によるコミュニケーション

9月中旬、東京都内にある酒井ひとみさん(41)の自宅を訪れた私とカメラマンは、思わぬ歓待を受けた。ぽってりとした俵形の生地に、薄く焼き色がついた、手作りのスイートポテト。口に入れるとホクホクして、さつまいもの自然な甘みがほわっと広がる。

ひとみさんのおもてなしレシピのスイートポテトと、製菓学校で勉強中の娘さん手製の和菓子

ひとみさんは、2007年にALS(筋萎縮性側索硬化症)を発症した。ALSは、運動神経が冒され、体を動かすのに必要な筋肉が徐々にやせて力がなくなっていく病気だ。有効な治療法は確立されておらず、日本にはALS患者が約1万人いる。

手足やのどなどの筋肉が衰えたあとも、目を動かす筋肉の機能は比較的残りやすい。ひとみさんは2014年から一日3交代で24時間、ヘルパーによる介助を受けている。

ひとみさんは、日本ALS協会理事、難病患者や重度障がい者の在宅人工呼吸療法を推進するためのピアサポート団体「さくら会」理事長などの役職も務める。「私には役割があると思えるようになって」

スイートポテトは、ひとみさんのレシピだった。前の晩から考えて、昼間の当番のヘルパーに調理を依頼した。台所にラップをかけて並べてあったのを、夫の健雄さん(40)がトレーに載せて私たちに提供してくれた。

ひとみさんはもともと、料理上手でもてなし上手。今は調理こそできないが、レシピサイトなどを活用して「このレシピで作ってください」と伝える。

ベッドのかたわらでスイートポテトをいただきながら「得意料理は何ですか?」と私が尋ねると、ひとみさんはヘルパーの彦田友香さん(31)にアイコンタクトをして、「口文字」で話し始めた。

ヘルパーの彦田友香さん(左)

ひとみさんがまず、母音の「ア」の口の形を作る。彦田さんはそれを見て、「アカサタナハマヤラワ……」と読み上げる。「ワ」のところでひとみさんの眼球がかすかに動く。次もまたアの段。彦田さんが「アカサタ……タ」と読み上げる。

「『私は』、ア段アカサタナハ『マ』、エ段エケ『セ』、『マセ』? ああ、『混ぜ』ね。オ段オ『コ』、イ段イキシチニヒ『ミ』、うーん、『込み』だから、ご飯と続くのかな?」

ひとみさんの顔を見つめていた彦田さんが、こちらへ向き直って言う。

「『私は混ぜ込みご飯を作るのが好きです』と言ってます」

彦田さんは名コミュニケーターだ。まばたきのようなはっきりしたサインがなくても、微妙な目の動きや表情の変化から、ひとみさんが言いたいことを読み取る。二人は阿吽(あうん)の呼吸で通じ合っている。健雄さんは「本当に感謝しかない」と言う。

「ひとみのことなら家族のほうがわかっていると言いたいところですが、毎日見てくれているヘルパーさんたちには、僕はとてもかなわないですよ」

ひとみさんはこう話す。

「家族がそばにいてくれて、さらにサポートしてくれる人たちに囲まれて、発信活動などの仕事も続けられています。診断を受けたころは、こんな日常があるなんて思ってもいなかったです」

夫の健雄さん(左)

「やっぱり、生きたい」

ひとみさんと健雄さんには、19歳の娘と17歳の息子がいる。

確定診断を受けたのは2009年。その少し前に、医師にALSである可能性を指摘されたとき、死のほうへ気持ちが傾いたことがあった。体が思うように動かない中、呼吸器をつけてまで生きることが、家族にとって幸せになるのか。家族の自由を奪ってしまうのではないか。疑問がわき、堂々めぐりに陥った。

検査のためにしばらく入院して、久しぶりに帰宅したときのこと。当時小学生だった娘が、夫に甘えるように泣きついていた。

「なんで『ママ〜』じゃなくて『パパ〜』なの!?」。夫に嫉妬している自分に気がついた。

「やっぱり私は母親でいたい。まだ生きたいんだ」

ひとみさんは、自分の中に芽生えた「生への執着」を大事にしようと思い直した。

右の額は、プロの似顔絵描きに描いてもらったひとみさんと子どもたち

生きることを考えれば、介護の問題に突き当たる。肺が正常な人の30%しか動いておらず、生き続けるなら人工呼吸器を装着しなければならなかった。常時ケアが必要な生活が目前に迫っていた。

入院中のあるとき、ひとみさんは「介護の負担をかけたくないから、夫とは別れる」と決心して、病室を訪れた健雄さんに切り出そうとした。でも、いざとなると言葉が出てこない。ひとみさんの思いを知っていた看護師や母が、「今後のことで話があるみたいだから、聞いてやって」と健雄さんに仕向けた。ひとみさんは言葉を絞り出す。

「呼吸器をつけたら、あなたの生活を縛ることになる。介護の負担をかけたくない。だから別れましょう」。健雄さんは「それはない」と即答した。

ひとみさんが「私に呼吸器をつけてほしい?」と聞いたときは、「自分の人生だから、自分で決めてほしい。もし(呼吸器を)つけて生きていくなら、俺はできることはするよ」という答えだった。

20代のころ、中学校の同窓会で撮った1枚

周囲に頼ることの大切さ

夫の気持ちはうれしかった。しかし現実には幼い子どもが2人いて、仕事をやめて介護に専念してもらうわけにはいかない。実家の親は遠方に住んでおり、日常的な世話は見込めない。

健雄さんは当時を振り返り、「実のところ、当初は呼吸器をつけたひとみと暮らすイメージは全く描けていなかった」と打ち明ける。そんなころ、ALSの母親を在宅介護した経験を持つ、ある女性と知り合った。

「その人からこう助言されたんですよ。家族だけの介護はいずれ崩壊する。なるたけ外部に頼りなさいって。介護虐待や介護殺人のニュースがなぜ多いのか。日本は『家族が面倒をみるもの』という固定観念が強すぎるのよ、と。本当にそうだなと、胸にすとんと落ちました。たとえ身内でも、誰かのために犠牲になるという考え方では到底続かない。外部のリソースも使って、他人が家に入るのも受け入れよう。無理せず等身大で、自分の好きなことも続けていこうと思ったんです」

ひとみさんは2012年に気管切開手術を受けて呼吸器をつけたが、その少し前に、日本ALS協会前会長の岡部宏生さん(62)と知り合った。岡部さんもALS患者で、気管切開と胃ろうの造設を経験していた。ひとみさんが生活の不安を話すと、岡部さんは明るく、具体的に経験談を語ってくれた。かたわらのヘルパーと、口文字を通じてコミュニケーションをとっていた。ひとみさんと健雄さんは安堵を覚えた。「大丈夫だ。これならやっていける」

「第二の実家のような気持ちで」

岡部さんが介護事業所を運営しながら自立して暮らしていたことも、ひとみさんを勇気づけた。

「全面的にケアされる側だと思っていた患者像が変わりました。自分がしたい暮らしをたくさんのケアの担い手が応援してくれる。そんな生き方があるんだと思ったんです」

ひとみさんは2015年に介護事業所「ひまわりと空」を立ち上げた。自身が代表を務め、現在は20人のヘルパーが登録している。ひとみさんの介護をする総勢13人のヘルパーも、全員が「ひまわりと空」から派遣されている。

息子の修学旅行のお土産。ひとみさんが足置きに使うのを知っていて買ってきてくれた

前出の彦田さんがはじめてひとみさん宅を訪れたのは18歳のときだった。区内の介護事業所から、訪問入浴のために派遣された。その後、2015年にひとみさんに誘われて「ひまわりと空」にヘルパーとして登録した。彦田さんは言う。

「(当時は料理ができなかったので)『お料理できなくてもいいですか?』と聞いたら、研修初日にひとみさんがお母さんも呼んでくれて、米の研ぎ方から出汁の取り方から、全部教えてくれて。『ネギの根元、もったいないからちっちゃく切っていいよ』とか。最近結婚したんですけど、ひとみさんがいなかったら結婚できていなかったと思います(笑)。第二の実家のような気持ちでかかわらせてもらっています」

ヘルパーとしてひとみさんの家に入って5年。いまでは、玄関を上がるときに思わず「ただいま」と言っていることがあるという。

気管切開した後、首元の管を固定するバンドの代わりに、ヘルパーがかわいいリボンでおしゃれに見える工夫をしてくれた。ひとみさんの母がそれを真似てリボンを量産。「みんなに大切にされてるなと感じます」

みんな好きなことをして過ごす

ひとみさんが介護事業所の運営に乗り出したのは、「周囲に負担をかけられない。ならば外部の人と連携して自分を支えるしかない」との思いがあったからだ。ヘルパーが見つからないのを補いながら、「重度訪問介護」の公的サービスを受ける道を模索する。障がい者自身が選んで登録する介助者を「自薦ヘルパー」と呼ぶが、自薦ヘルパーを育てながら介護を受けようと考えた。

「主人や子どもたちを私の介護で縛りたくない。一般の家庭と同様に、自分たちの好きなことをして生活してほしいと思っています」

健雄さんは介護事業に一切タッチしていない。

「ひとみの介護の度合いがだんだん重くなっていたころ、僕はしょっちゅうイライラしていました。ひとみは自分のまわりを見回して、まあ、主に僕のことを観察して、『この人大丈夫かな』と思ったはずです。だから、自分でやらなきゃいけないと、逃げ道を断って、事業所の運営に乗り出したんだと思う」

実は酒井家でも、家族だけで介護を持ちこたえていた時期が長い。各自治体が決める公的な介護サービスの支給量をめぐり、10年間行政と粘り強く交渉してきた。特に、江戸川区で「前例がない」と言われた「支給量500時間の壁」は大きかった。公費での24時間の介護が認められたのはつい1年前のことだ

「ママは死なないでね」

今年7月、京都に住むALSの女性患者に対する嘱託殺人の容疑で、医師2人が逮捕されたというニュースが流れた。そのニュースをひとみさんに知らせてくれたのは娘だった。

「ALSの患者さんが医師に依頼して亡くなったっていうニュースがあったよ。ママは死なないでね」

ひとみさんは、「うん」とシンプルに答えた。そして、子どもがちゃんと病気について関心を持っていたことに喜びを覚えた。

「こうしてベッド上にいても、私は子どもの成長を見届けられる。生きる選択をして心からよかったと思います」

同時に、「もし女性がさまざまな暮らしの可能性があることを知っていたら」「理解のある支援者が近くにいたら」と、もどかしさが募った。

ひとみさんが外出時に使っている車いす

ひとみさんはALSの啓発活動も活発に行ってきた。今はコロナ禍で外出が減っているが、オンライン講演をしたり、日常生活の様子をブログで発信したりすることは続けている。以前は外出の頻度は少なくなかったし、国際会議に出席するため、車いすで海外へ渡ったこともある。

ALSの治療法の研究開発を支援するために2017年に設立された「せりか基金」とも関わりが深い。ひとみさんは、「ALSはきっといつか治る病気になる」という意志を持って取り組んでいる。誰かの役に立てること自体が「生きる喜び」だ。

「せりか基金」代表の黒川久里子(くりす)さん(40)はこう語る。

「私たちは、ひとみちゃんに対してしてあげたことは、一つもないんですよ。逆に私たちが、全部してもらっているという感じです。私たちの感覚でいくと、『患者さんでもできることがあるよ』ではなくて、『ごめん、ひとみちゃん、お願いがあるんだけど』と。私、彼女のところにはお願いばっかりしに行ってる(笑)。しかも、訪ねるたびにおいしい料理でもてなしてくれる」

「せりか基金」代表・黒川久里子さん

「せりか基金」は、マンガ『宇宙兄弟』(小山宙哉著)の登場人物・伊東せりかが作中でALSの治療法開発を行っていることから名付けられた。10月28日まで、ALSの原因究明、治療薬開発のための優れた研究に対して与えられる「せりか基金」賞を募集中。

まるで肉声のような「声」

東京都港区の武藤将胤さん(33)は、6年前にALSと診断された。前回、1月にインタビューをしてから8カ月。画面越しに再会した武藤さんは「相変わらずハードな日々を送っていますよ」と笑顔で話す。まるで肉声のようなその「声」に、私は驚いてしまった。

武藤将胤さん。手術後は主に視線入力でコミュニケーションをとっている(写真提供:WITH ALS)

「声」はコミュニケーションの象徴だが、気管切開によって多くのALS患者は声を失う。武藤さんは、2019年1月に気管切開手術を受けたあとは、補助器具を使って、かすれてはいるが肉声を保っていた。ところが、秋ごろに誤嚥性肺炎を繰り返し、入院が続いた。症状を改善するためには、食べ物の通り道と空気の通り道を分離する「喉頭気管分離術」を受ける方法がある。しかしこの手術を受ければ、完全に声を失う。

「僕の優先順位はずっと、自分のアイデンティティである『声』が第一でした。しかし、ALSの進行によって次第に肉声がうまく出なくなったことで、この手術を選択しました」

武藤さんは重い決断をした。にもかかわらず、前回と変わらない「声」が聞こえてきたので、驚いたのだ。

正確に言うと、武藤さんの現在の「声」は、自分の声を基にコンピューターソフトで合成したものだ。音声合成プラットフォーム「コエステーション」に保存してある自分の声を使い、視線入力装置「OriHime eye」を通じて発話する。この技術の組み合わせの発案者は、ほかならぬ武藤さんだ。

もともとは博報堂に勤めていた広告マン。音楽が好きで、自分の部屋にDJブースをしつらえるほどのめりこんでいた。

ALSと診断されたときは強い不安を覚えた。「これまで当たり前にできていたことができなくなっていくのか……」。徐々に病気は進行し、手足が思うように動かなくなる。病魔は身体の機能を一つひとつ奪っていく。人生の残り時間を意識し、心に決めた。

「現実を受け入れ、ALSと共に生きよう。チャレンジを続け、限界を作らない生き方をしよう」

「WITH ALS」のロゴ。2019年1月には重度訪問介護事業所「WITH YOU」を設立。現在、非常勤を含めて15人ほどのヘルパーが登録。難病当事者4人にサービスを提供している(撮影:幸田大地)

仲間たちとの新しい挑戦

2016年にALSの課題解決を起点に、全ての人が自分らしく生きられる社会を目指して活動する団体「一般社団法人WITH ALS」を立ち上げる。2017年に博報堂を退社して、現在はWITH ALSの活動に専念する。

会社勤めをしていたころと変わらず忙しい。毎年、アーティストが参加する華やかなライブでALSの理解を広げる大々的なイベントを企画・運営する。目の動きだけでDJとVJが同時にプレイできるシステムを開発して、自らイベントでプレイする。介護保険の対象にならない若い難病患者でも自由に出かけられるよう、電動車いすのカーシェアリングの仕組みも作った。

「僕にとっては、大切な仲間たちと新たな挑戦をしている瞬間が、最も生きる喜びを感じる。少しでもALSや障がいをもった仲間が未来に進む希望になりたい」

武藤さんは現在、ヘルパーが一日3交代でつく24時間の介助を受けている。もともとは他人を家に入れたくないと考えていた。武藤さんの介助は全面的に妻の木綿子さん(36)が担っていた。しかし、無理がたたって、木綿子さんは身体的にも精神的にも限界がきていた。武藤さんは、家族のためにヘルパーを入れることを決意した。

今年1月、妻の木綿子さんと(撮影:幸田大地)

「昔の自分に戻りたい」

喉頭気管分離術を受ける前、手術後に声を失うことを見越して、視線入力の訓練を怠らなかった。木綿子さんやヘルパーと、透明文字盤を使った意思疎通の練習もした。

しかしそれだけ準備したにもかかわらず、術後しばらくは、「昔の自分に戻りたい」と落胆する日々が続いた。当時の心境をこう話す。

「声を失ったことで、自分が想像していた以上に周囲に意思が伝わらないもどかしさやつらさを感じました。失ったものを補うことはこれほど大変なのかと。まるで異国の地で、言葉も通じず、ボディーランゲージも一切できない状態のようでした」

夫の落胆ぶりを間近に見ていた木綿子さんは言う。

「伝わらないもどかしさを抱えている様子は、見ていてもつらかったですね。負担をかけてしまうから、言いたいことを遠慮しちゃうこともあるんだと聞いたときは、何とも言えない気持ちになりました」

それでも、1カ月、2カ月と経験を積むうちに、視線入力も透明文字盤によるやりとりもスピードが上がってきた。武藤さんはこう言う。

「コミュニケーションの獲得と、闘病と仕事の両立は、想像を超える辛抱強さ、粘り強さが求められることだと痛感しています。毎日が、昨日の自分を超えるチャレンジをしている感覚です。だけどそれ以上に、挑戦の続きができていることに、とても希望を抱けている自分がいます。支えてくれている周囲のみんなのおかげだなと、日々心から感謝しています」

人は孤独の中にいると、目の前の壁をどう乗り越えたらいいのか見失うことがある。誰かと苦しみを共有しながら壁を乗り越えていくプロセスを、武藤さんは経験している最中だ。

武藤さんは、喉頭気管分離術を受けてから誤嚥性肺炎の心配が減り、声と引き換えに食べる楽しみを取り戻すことができた。「奥さんや仲間たちと同じものを食べられる喜びは大きいですね。大好物のアイスクリームやシェイクは格別で、最近はマックシェイク率が高めです」(写真提供:WITH ALS)

酒井さんと同様、武藤さんも重度訪問介護事業所を運営している。

「ケア人材の不足は、超高齢社会に向かっている日本全体の課題ですよ。とりわけ、重度障がいを抱える仲間を支える介護の手は、圧倒的に足りていません。その不足はダイレクトに患者さんたちの制約となり、生活の自由度を奪っていきます」

武藤さんは「ありがたいことに、最近は我々の事業所の登録ヘルパーの半数は、未経験からケアの仕事に挑戦してくれています」と言う。新人の研修の際には武藤さん自ら、吸引などの医療的ケアの練習相手になることもある。

「『第二の家族』を作るような感覚で、僕らの人生にかかわってくれたらなといつも思います。これまで介護と無縁だった人でも、相手の気持ちに寄り添っていく姿勢があれば、活躍できる仕事であることを知ってもらいたいですね」

「よりどころ」を見つける

ALSに限らず、難病の人が生きようとする力は、どう湧いてくるのか。まわりはどんな支援ができるのか。参考になる考え方の一つに、緩和ケアがある。

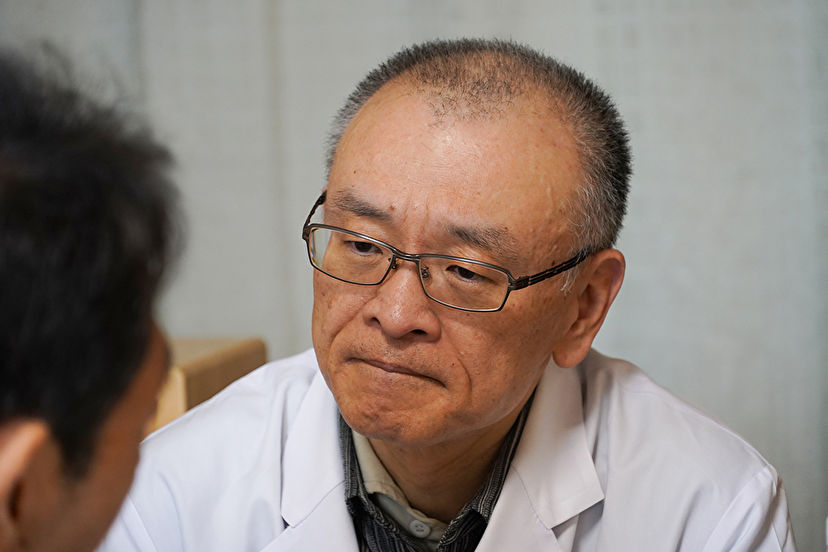

ホスピス・緩和ケアの第一人者、山崎章郎(ふみお)医師は、「その人が自分らしく、人間らしく生き切ることを支援するのが緩和ケアです」と話す。

山崎章郎さんは、1994年、患者と家族が主人公のホスピスケアを実現すべく、聖ヨハネ会桜町病院内に独立型ホスピス棟を誕生させた。2005年より「ケアタウン小平クリニック」で在宅ホスピスケアを行う(撮影:長谷川美祈)

緩和ケアの領域では、命を脅かされるような状況の人たちが直面する苦痛は4種類あるとされる。身体的苦痛、精神的苦痛、社会的苦痛、そして、「スピリチュアルペイン」と呼ばれる苦痛だ。

「人間にとって、誰かの力を借りなければ生きていけないような状況は耐えがたく、生きる意味を感じられなくなることもある。私はそのような状況を生きるよりどころを見つけられない苦痛を『スピリチュアルペイン』と考えています。医療やケアの現場が絶えず問われているのが、そうした人たちに対して我々はどんなケアができるのかということです」

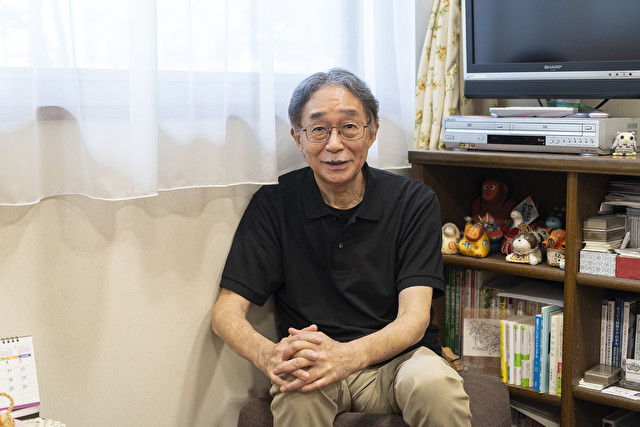

山崎さんは「その患者にとっての生きるよりどころは何なのかを丁寧に聞き取り、語ってもらい、私たちが患者と一緒に探し求めていくことが大切なのだ」と説く。

「人間が生きる意味を感じるか、感じないか。その大もとにあるのは、その人自身が自分の状態をどう認識するかです。そして、そのときの感情は必ず、まわりとの関係がもたらしているものなんです」

(撮影:長谷川美祈)

古川雅子(ふるかわ・まさこ)

ノンフィクションライター。栃木県出身。上智大学文学部卒業。「いのち」に向き合う人々をテーマとし、病や障がいを抱える当事者、医療・介護の従事者、科学と社会の接点で活躍するイノベーターたちの姿を追う。著書に『きょうだいリスク』(社会学者・平山亮との共著、朝日新書)。