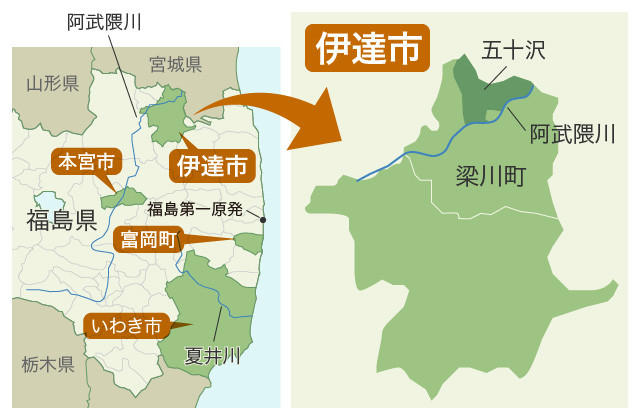

福島県伊達市で阿武隈川が氾濫――。台風19号が猛威をふるった2019年10月12日の夜、テレビでそんなニュースが流れた。川からあふれ出た水は、伊達市梁川町の五十沢(いさざわ)地区に流れ込んだ。独特の製法で作られるジューシーな干し柿「あんぽ柿」の生産地だ。そこには、専業農家・曳地一夫さん(61)の柿畑がある。8年前、福島第一原発の事故でも大きな被害に遭った。そのダメージからようやく立ち直りかけた矢先、再び苦難が曳地さんを襲った。(写真・文:岩波友紀/Yahoo!ニュース 特集編集部)

大事に育てた柿の畑が水没した

「もう、笑うしかないよね……。そうでもしなきゃやってられないよ」

寂しそうに笑いながら、曳地さんは阿武隈川の堤防の上でつぶやいた。

川の氾濫から2日後。眼下には自分の柿畑がある。畑を覆った水はほぼ引いたものの、柿の葉や実に茶色の泥が付着している。どこから流れてきたのか、白いポリ袋がいくつも木に絡まっていた。もっと近くで柿畑の状況を確認したかったが、地面に積もった泥で近づけない。ただ堤防の上から見下ろすしかなかった。

伊達市梁川町の五十沢地区は、柿畑と桃畑が整然と並ぶ風光明媚な場所だ。春は桃の花のピンク色、秋は柿の実のオレンジ色に染まる。しかしこの日は、茶色の泥があたりを覆っていた。

水になぎ倒された柿の木=2019年10月14日、伊達市梁川町五十沢

曳地さんが所有する柿畑の面積は約1.4ヘクタール。その4分の1は、柿の木が完全に隠れてしまう高さまで水が押し寄せた。柿の実が水没して泥がついてしまったら、干し柿として加工して出荷することはできない。

五十沢地区の特産品である干し柿「あんぽ柿」の生産は、2011年の福島第一原発事故で大きな被害を受けた。原発事故後に柿の実から放射性物質が検出され、干し柿の生産が全面的に中止されたのだ。

当時、曳地さんは実っても出荷できない柿を、ひたすらもいで廃棄し続けていた。そのときの悪夢がよみがえった。

「まさか堤防を越えてくるなんて」

台風が柿畑を襲った10月12日のことを曳地さんが振り返る。

五十沢地区で雨が激しくなったのは、その日の午後6時ごろから。曳地さんは、自宅から約100メートルの阿武隈川と自宅周辺の水路の様子を何度も確認しながら過ごした。夜11時を過ぎると雨脚が比較的弱まったので床についたが、国土交通省のサイトで阿武隈川の水量をたびたびチェックした。スマートフォンには緊急速報メールが頻繁に届き、眠れぬ夜を過ごした。

翌13日の朝、雨はやんでいた。だが、自宅2階の窓から外の景色を見て、目を疑った。

2019年10月13日の朝、阿武隈川が氾濫した五十沢地区(提供:曳地一夫さん)

「いやー、びっくりしましたよ。堤防と国道のあいだが湖になっていた。川の水量を見ていて、堤防沿いの畑の柿はもうとっくに諦めてたんですけどね。まさか川の水が堤防を越えてくるなんて、思ってもいなかった」

曳地さんは「8.5水害なんて目じゃないよ」とも言った。

「8.5水害」とは、1986年の8月4日から5日にかけて発生した、台風から変化した温帯低気圧による大規模な水害だ。東海から東北にかけて、死者19人、床上浸水3万棟以上など、甚大な被害が出た。福島県では、近年で最も被害の大きい水害として知られている。

水が引いた柿畑を見て回る曳地さん=2019年11月15日、伊達市梁川町五十沢

曳地さんや県内の複数の被災者によると、今回の方が被害は大きいという。曳地さんが暮らす五十沢地区では「8.5水害」を受けて阿武隈川沿いに巨大な堤防が作られたが、増水した川の水は堤防を越えた。

「春先にならないと本当の被害状況はわからない」

福島県の発表によると、台風19号による県内の被害は、住宅全壊が1426棟、半壊1万1875棟、床上浸水2078棟、床下浸水451棟。死者は32人に上る(2019年12月19日現在)。

大量のゴミが柿の木に絡まりついていた=2019年11月15日、伊達市梁川町

また、国交省によると、国が管轄する河川の堤防決壊や氾濫による浸水面積は全国で約2万5000ヘクタールと、2018年の西日本豪雨の約1万8500ヘクタールを上回る。流域別では、阿武隈川水系が1万2600ヘクタールと全体の半分を占める。

農作物の被害額は、全国で155億3000万円。そのうち福島県は約22億6000万。伊達市に農業の被害状況を聞くと、同市の農作物被害は約3億1500万円という。柿はその3分の1にあたる約1億200万円の損害だ。伊達市にあるJAふくしま未来保原総合支店・指導販売課の鈴木優志さんはこう説明する。

「柿の被害額は生柿を基準にしているため、あんぽ柿という製品で考えた場合は、その数倍の金額になりますね……。桃の木は水に弱いため、浸水した木はダメになってしまう可能性が高い。柿の木は比較的水に強いですが、今回ばかりは、浸水が激しく、どれくらい生き残るかわかりません。桃の木も柿の木も、今は休眠期なので、芽が出る春先にならないと被害がわからないんです」

浸水して地面に落ちた柿=2019年11月6日、伊達市梁川町五十沢

今回の水害で農家を廃業する人が何人も

曳地さんと同じように、五十沢地区であんぽ柿を生産している農家の岡崎次郎さん(59)を訪ねた。

今回の水害では、1ヘクタールある柿畑の半分が浸水した。自宅脇を流れる沢が氾濫し、その周囲が激しく削られ、敷地まで水が流れ込んだ。幸い自宅は床上浸水を免れたが、柿をつるす干し場の建物を支える土台の土が大きくえぐられた。もうすぐ始まる柿の加工で使う作業場は、床上まで浸水した。

近くを流れる沢の氾濫で土台の土がえぐられた岡崎さんの柿干し場=2019年11月6日、伊達市梁川町五十沢

岡崎さんが嘆く。

「今はただでさえ若い人が農業を継がないのに、原発事故で拍車がかかって、柿畑は放棄地が本当に多いよ。そこへ今回の水害だから、これを機にもうやめるって言ってる人が何人もいるよ」

浸水した作業場を修理する岡崎さん=2019年11月6日、伊達市梁川町五十沢

「あんぽ柿」は特産品以上の存在

あんぽ柿はここ五十沢の生まれだ。

あんぽ柿が誕生する前、旧五十沢村の人々は稲作と養蚕で細々と暮らしていた。1908年(明治41年)には村内に製糸工場が建てられ、数年後に勃発した第1次世界大戦の特需で活況を呈したが、それは一時的なものにすぎない。それを理解していた村の先達たちは新たな地場産業の創出に取り組んだ。その中心が、従来とは異なる製法による干し柿の生産だった。

この「あんぽ柿」がほかの干し柿と違うのは、柿を干す前に「硫黄燻蒸(いおうくんじょう)」をすること。粉末の硫黄を燃やし、発生した亜硫酸ガスで柿を燻(いぶ)す。殺菌や防カビの効果があり、干し柿が輝くようなアメ色になる。米カリフォルニアで行われていた干しぶどうの製法からヒントを得て、五十沢で干し柿への応用が確立されたのだ。

1923年(大正12年)に五十沢あんぽ柿出荷組合が設立され、関東への出荷も始まった。その後も改良を重ねながら、首都圏や関西で高級干し柿として人気を博したあんぽ柿は、この小さな地区の特産品となった。

あんぽ柿を作る曳地さんの父・喜七さん=2019年11月14日、伊達市梁川町五十沢

原発事故で出荷できなくなった「あんぽ柿」

ところが、2011年の福島第一原発事故で、100年近い歴史をもつあんぽ柿の生産がストップした。伊達市梁川町は原発から約60キロ離れているが、水素爆発が起きたとき風下の方角に位置していた。検査の結果、柿の実から微量の放射性物質が検出された。

干し柿は生の果実と違い、干して水分が抜けることで製品となる。そのため、1キロあたりの放射性セシウムの濃度が生の状態の4倍程度になる。結果的に、生の状態では出荷の基準値である「100ベクレル/キロ」を下回っていても、あんぽ柿になると基準値を超えてしまう場合があるのだ。

原発事故の年、伊達市内では干し柿の生産が全面的に自粛となった。

その冬、曳地さんら農家たちはあんぽ柿の生産復活をめざして、極寒の中で全ての柿の木の表皮を剥がし、高圧洗浄機で樹木を除染した。また、国と県、関係市町などで設立した「あんぽ柿復興協議会」が2013年から「加工再開モデル地区」を選定し、生産の再開を徐々に進めていった。

落とした柿を畑に捨てる曳地さん=2014年、伊達市梁川町五十沢

協議会は、確実な安全性をアピールし消費者の信頼を得るため、「加工再開モデル地区」の指定に厳しい基準を設けた。

春の幼果の段階で「10ベクレル/キロ以下」をクリアした畑が8割以上なければならない。さらに、秋の収穫前の生柿の検査で「7ベクレル/キロ」を超えてしまうと、その畑の柿は加工ができない。干した後に放射性物質の濃度が上がるとしても、国の食品の基準値である「100ベクレル/キロ」に遠く及ばない値だ。

モデル地区の範囲は年々広がり、2019年までにほぼ全部の畑であんぽ柿の生産が再開されるまでになっていた。

原発事故からの復興はまだ道半ば

それでも原発事故前の生産量には程遠い。福島県の農産物全体が売れなくなっている状況もあった。

曳地さんは東京で福島県の作物をアピールするフェアに参加したり、柿むき体験ツアーを受け入れたりして、あんぽ柿の購買促進に努めた。地元の子どもたちにもっと親しんでもらおうと、小学校の授業であんぽ柿作り体験を実施した。

岡崎さんの妻・美智子さん(61)は、地元の女性たち10人と会を結成し、五十沢の郷土料理とあんぽ柿を使った料理の普及活動を始めた。あんぽ柿を使った料理をフルコースで味わってもらう会を催したり、京都までPRに出かけたり。美智子さんが言う。

「どこの田舎も一緒だけど、子どもたちも本当に少なくなって。2017年に五十沢小もついに閉校になってね。あんぽ柿を使って、なんとか地元を元気にできればって」

廃棄するために柿の実を枝から落とす曳地さん=2014年、伊達市梁川町五十沢

原発事故からの復興はまだ道半ばだ。現にここ2年、岡崎さんのあんぽ柿からほんの数個ではあるが、出荷前検査で基準値以上の放射性セシウムが検出された。

現在も出荷段階の全量検査が続く。放射性物質のリスクの高い区画を突き止めて除染するなどの努力が行われている。2018年のあんぽ柿の出荷量は、震災前の9割近くに回復した。

あんぽ柿復活への努力がようやく実を結び始めていたときに、水害が五十沢を襲ったのだ。

帰還困難区域から避難中の人々も直撃した台風19号

津波、原発事故、そして水害――。「本当に次から次へと、またどうして福島ばっかりなんですかね……」。曳地さんから、そんな言葉が漏れる。同じような嘆きを、県内の人々は取材に対して何度も言った。

農業だけではない。福島県本宮市に住む佐々木賢一郎さん(80)は、自宅が床上1メートル以上浸水する被害にあった。床や壁などは改修が必要で、1階の家財もほとんどが廃棄処分だ。

佐々木さんはもともと福島第一原発に近い富岡町で生まれ育ち、そこで暮らしていたが、原発事故で避難を余儀なくされた。富岡町の自宅は帰還困難区域にあるため、現在も暮らすことができない。そこで6年前、本宮市の家を購入。1200万円かけて改修して、新しい生活を始めたのだ。

阿武隈川の氾濫で水没した本宮市街=2019年10月13日

佐々木さんが富岡町の自宅の思い出を語る。

「私の祖父母が家を作って、一生懸命畑や田んぼを自分たちで開拓して増やしていったんです。藁小屋から始まった話をよく聞きました。私も子ども4人を育てるために仕事をして、そのあとに農作業して。退職後も農業を続けてきました。今はもう何もやっていません」

富岡町の佐々木さんの自宅には、祖父母の遺影が残されている。

片付け途中の自宅で、台風被害や原発事故からの日々を振り返る佐々木賢一郎さん=2019年10月30日、本宮市

「仮設住宅にいたころ、妻がうつ病になってしまって。早くまともな生活をと、本宮市内を歩き回って見つけた家だったんですけど……」

そう話す佐々木さんの目に涙が浮かんだ。

佐々木賢一郎さんの富岡町の自宅に残されていた、祖父母の遺影=2019年7月

話の途中で涙を拭う佐々木さん=2019年10月30日、本宮市

「何もしないわけにはいかない」

立て続けの災害に見舞われた福島。かつての被災者で「支援する側」に回った人たちにも出会った。

原発事故のために大熊町を離れた木村紀夫さん(54)は現在、いわき市で暮らしている。2019年3月までは、長野県で避難生活を送っていた。今回の台風の後、いわき市内で民家の泥出しや家財の運び出しのボランティア活動に従事した。

「福島と長野、自分に関わりのあるふたつの土地が、今回こんな被害を受けたからね。何もしないわけにはいかないよね」

いわき市だけでなく、長野県の千曲川沿いの被災地でもボランティア活動に参加した。

長野では「今季はリンゴを出荷しない」という農家の話を聞いた。出荷しないのは風評被害もあるからなのだという。「それを聞いたら福島と同じだと思って」。木村さんは無事だったリンゴを福島や大阪で配りながら、寄付を募った。

民家の泥かきをするボランティアたち=2019年10月18日、いわき市

木村さんは、福島県から長野県に避難して支援してもらった人が、今回の水害で連日支援活動を続けている姿を見ていた。その人の活動を見て「絶対に無関心ではいけない」と強く感じたという。

「震災であれだけの被害を受けた自分たちだからこそ、災害のスペシャリストになれるという道もあると思う。何か続けていれば、住民の居住区域の9割が帰還困難区域となっている自分の故郷・大熊町で生かせることが見つかるかもしれない」

昔の人の努力が今につながっている

台風19号の襲来から1カ月。五十沢はオレンジ色に染まっていた。あんぽ柿作りは最盛期だ。作業場を急いで修理した岡崎さんも、あんぽ柿の加工作業に忙しい。

もともとはJAに勤める兼業農家だった岡崎さんが早期退職して農家に専念することにしたのは、2011年の3月1日。

「これから『百の作物を育てる百姓』になろうってさ、ふたりで第2の目標を決意したの。そしたら10日後よ、あの震災……。思い描いていたやりたいことが全て吹っ飛んじゃった」

妻の美智子さんが苦笑いしながら口にする。作業の手を休めると、数枚の紙を見せた。購読している雑誌の企画で発表する予定の原稿だという。

タイトルには「私の5つの夢」と書いてある。その中には「百姓になる」夢もあった。再出発から10日後に潰された夢は、8年以上経った今も胸に持ち続けている。

同じころ、曳地さんも柿の収穫に精を出していた。朝5時から柿の皮むきをして、日中に収穫。日が落ちてからは、皮むきと燻蒸、そして干し場へ柿をつるす。そんな作業が夜の8時まで続く。

柿の収穫作業をする曳地さんら=2019年11月15日、伊達市梁川町五十沢

曳地さんにとって、あんぽ柿を作ることは少年時代から続く日常そのものだ。

「長男だったから、小学生の時も、親父に『勉強なんかより農作業を覚えるように』と言われてね。学校から帰れば、すぐ皮むき作業。手が柿渋で真っ黒になってね」

そんな生活が原発事故で中断した。自粛1年目は除染作業で考える暇もなかったが、2年目にはやることがなくなった。ぽっかりと空いた時間に、一人で考え込むことが多かったという。

「なんか空しくなって。あんぽ柿って自分にとってなんなのかな、なんてことを考えてたんですよ。昔、東北のどこでも冬は出稼ぎに行くのが当然だったんですけど、五十沢はあんぽ柿のおかげで出稼ぎに行かずに済んでたんです。集落を支え続けてきてくれたんですね、昔の人の努力が。それが今まで続いてきたことに一番の意味があるんでねえかな、と思ったんです」

原発事故と台風水害。相次ぐ苦難に戸惑いながらも、曳地さんは前に進もうとしている。

曳地さんは堤防から降りたが、分厚い泥に道を阻まれ柿畑までたどり着けなかった=2019年10月14日、伊達市梁川町五十沢

「他に行くところがないとか、先祖代々の土地を守るとか、ありきたりの理由になっちゃうけど……。放射能が来たって、水に襲われたって、他に行くという選択肢がないんですね」

曳地さんは苦笑いしながら、そう語る。

「農業を守るというよりは、地域での生活を守っていくという気持ち。土地は先祖からの預かりもので、次の世代に渡さないと。そりゃあ、狭い世界で面倒くさいことばっかり。でも嫌なことも全て受け入れて、ここで生きていくの。笑ってね」

今季は例年よりも柿の収穫量が少ない。だが、淡々と今までやってきたことを続けるだけだ。時には冗談を言いながら、続けていくことにこそ大きな意味があるのだ、と信じて。

泥だらけの柿の木を見つめる曳地さん=2019年11月15日、伊達市梁川町五十沢

岩波友紀(いわなみ・ゆき)

1977年生まれ。読売新聞写真部を経て写真家に。東日本大震災後に福島県に移住し東北と福島での取材や撮影を続け、国内外で複数の賞を受賞。2020年1月には、津波で行方不明になったわが子を捜す父親たちをドキュメントした写真集『One last hug 命を捜す』(青幻舎)を刊行。