冒頭の写真は耳も目も不自由な人が「触手話」によって、医療情報を学んでいる講習会の場面である。聴覚障がい者が病院にかかると、どんなことが起きるだろうか。取材をすすめると、がん告知のとき、手話通訳者が泣き出してしまい、当事者が困惑したケースがあった。手話通訳者が手術室まで入れず、患者が不安に陥ったケースもあった。聴こえる人にとって当たり前のことも、聴こえない人にとってはそうではない。その情報格差が医療の現場で蔓延したら?――。命に関わるこの問題の重大さに気付き、解決に乗り出す人たちがいる。コミュニケーション・ギャップを埋める、地道な試みを追った。(文・写真:吉田直人/Yahoo!ニュース 特集編集部)

今は亡きろう者の思い

1987年から30年以上も続く「“いのち”を考える会」という集まりが神戸市にある。聴覚障がい者を中心とした医療講習会だ。開催は2カ月に1回で、テーマは毎回変わる。

176回目となる「“いのち”を考える会」はこの7月、梅雨明けの木曜日に開かれた。JR神戸駅から歩いて10分ほどのビル。今回のテーマは「麻疹・風疹」で、地元の小児科病院「わしおこども医院」の院長、鷲尾隆太さんが講師として招かれた。この日は、参加者39人のうち10人がろう者。前回は17人のろう者が参加したという。

この7月に開かれた「“いのち”を考える会」

鷲尾さんの話は2人の手話通訳者が交代で通訳した。約1時間の講義が終わると、次は参加者からの質問タイムだ。ろう者、聴者、視覚と聴覚両方に障がいがある盲ろう者……。参加者たちは、手話、発話、触手話などさまざまな方法で、鷲尾さんに質問をぶつけた。

「“いのち”を考える会」は、ろう者の故・小松博さんの発案で生まれたという。

小松さんは結核を患って長期入院した際、病院スタッフとのコミュニケーションに行き詰まりを感じ、退院後は兵庫県保険医協会の職員として医療関係者に手話を教え続けた。そして、医療の現場では、聴覚障がい者に対する「情報保障」がなされていない現状を少しでも改善しようと、会の発足を考えた。

会の世話人代表を務める医師の柴田明さん(67)が振り返る。

柴田明さん

「小松さんには『聴覚障がい者は医療情報から離れているんじゃないか、ないがしろにされているんじゃないか』という思いがあったようです。当時の病院では『家族でなければ(外に)出てください』と手話通訳者が検査室に入れない状況もありました。医療の場に手話通訳者がおることを医療従事者に了解してもらうように改善することも、小松さんの頭にあったと思います」

「ちゃんと健康チェックしてたのか?」

聴覚障がい者は聴者と比較して、音声による情報取得が難しい。手話が母語であるため、文字の読解が苦手な人も少なくない。聴者が何げなく取得している情報も、ろう者にとっては把握が難しかったり、内容が偏っていたりする。

兵庫県聴覚障害者協会理事の仲井正さん(67)は、「“いのち”を考える会」の運営者の一人でもある。自身もろう者。その立場からは、医療現場はどう見えているのだろうか。

仲井正さん

仲井さんは、ろう者の先輩の事例を話してくれた。彼は福祉施設に入所していたという。

「あるとき、施設で見掛けたら、顔色が悪くて……。私が誰なのかも認識できない。人工透析もしていたんです」

しばらくして再会すると、見違えるほど元気になっていた。「なんで透析なんかせないかんようになった? ちゃんと健康チェックしてたのか?」と尋ねたら、先輩は「1年に1回役所から(検診案内の)手紙が来ていたけど、分からへんから放っておいた」と返してきた。

仲井さんは続ける。

「あんなに元気だった彼が、どうして重い病気にならないといけなかったのかと思って……。奥さんもろう者で、がんで手遅れになって亡くなった、と言うんです。届いた通知(の意味)が分からない。予防の知識もない。やはり普段から医療の情報を得ることが大事なんやな、と気付くことが大事。それは教育の問題でもあると思います」

そうしたギャップの間で「“いのち”を考える会」は活動を続けている。

「“いのち”を考える会」で質問するろう者の女性

仲井さんは言う。

「ろう者はもちろんですが、講義に来てくれた先生にとっても勉強ができる場だと思っています。聴こえない人に伝えるためには、こういう工夫が必要なんだ、とね」

手話通訳者を置く市立伊丹病院の試み

兵庫県伊丹市の江木洋子さん(65)は、手話通訳者として「“いのち”を考える会」に加わっている。元看護師で、市立伊丹病院に約35年間勤務した。

江木洋子さん

市立伊丹病院は、2009年度から手話通訳者を職員として採用している。そのきっかけは、江木さんにある。

37年前のある日、ろう者の山田佐代子さんが子どもを連れて市立伊丹病院に来た。子どもに熱や腹痛があるという。手話の分かる江木さんはその際、医師と山田さん親子の通訳に立った。

「山田さんだけでなく、医師や看護師からもすごく感謝されました。『スムーズに意思疎通ができる』と。それがきっかけで、ろう者の人が来院したときは私が通訳できるよう、病院側が配慮してくれるようになったんです。そのうち、院内でも『手話を勉強したい』と声が上がるようになりました」

こうして、手話サークル「たんぽぽ」は誕生した。

「“いのち”を考える会」で手話通訳を行う江木さん

手話サークルの活動が始まると、病院の看護師らの間で変化が起き始めたという。江木さんが語る。

「ろう者との会話は手話だけではありません。筆談したり、模型や絵図、実物を見せたり。いろいろなコミュニケーションがある。それをサークルのみんなで覚えていくんです。(口の動きや表情が分かるように医療スタッフも)マスクを取らなあかん、呼ぶときは手招きしないとな、とか。そういう意識が芽生えていく。看護師の理解が深まり、結束も固まったように思います」

そうした「たんぽぽ」の活動が、市立伊丹病院での手話通訳者の配置につながった。その初年度の2009年度から18年度までの通訳件数は計5355件。18年度は年間で約800件の対応があったという。

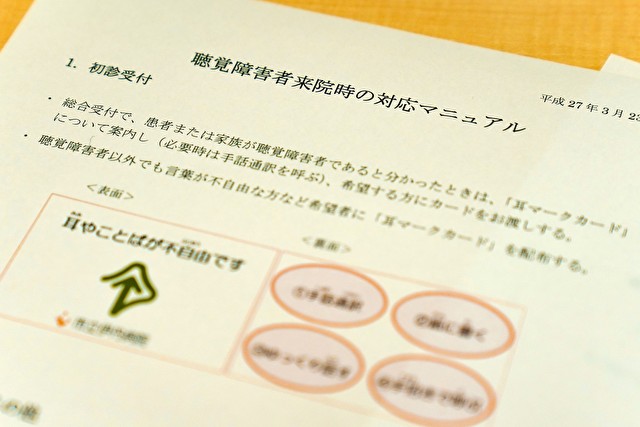

聴覚障がい者が来院した際の対応マニュアル

希望者には「耳マークカード」を配布している

手話通訳は「ろう者のためだけではない」

ろう者の会社員、川淵一江さん(46)も手話サークル「たんぽぽ」のメンバーだ。医療情報に関する手話を教えたり、SNSで情報を発信したりしている。

実は、37年前に親子で市立伊丹病院を訪れた山田さんの「子ども」が、この川淵さんである。あのときは小学生だった。母をがんで亡くした後、2013年には川淵さんにもがんが見つかった。乳がんだった。抗がん剤投与や放射線治療を受け、今は経過観察中だという。

そうした経験があるからこそ、「病院スタッフらにろう者や手話のことを理解してほしい」という思いは切実だ。

川淵一江さん

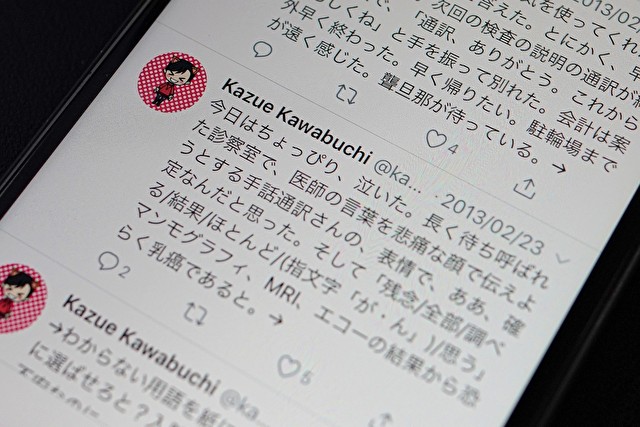

川淵さんのツイート。がん告知の前後や治療について、心境や周囲の様子、医師の対応を細かくつづっている

川淵さんは言う。

「医療の現場でも(ろう者との会話は)筆談だけで十分ではないか、という意識がまだ多いんです。でも、筆談では、手話の2割ほどしか伝わりません。自分の症状を文字だけで一生懸命説明するのはとても大変なんです。それがおっくうで、受診を控えてしまうろう者もいます」

「手話通訳者は、聴者とろう者をつなげる役割をしています。だから、ろう者のためだけではなくて、聴者のための通訳でもあるんです」

川淵さん(右)は、江木さん(左)を「同志」と慕う

医療現場でのコミュニケーションには、ろう者と聴者に差があってはならない。その理由を江木さんは「正しい治療を受けてもらうことが大前提だから」と強調する。

「それは、聴こえる人も聴こえない人も同じですよね。ろう者の患者さんには最大限しっかりと治療を受けてほしいし、先生には正しい治療をしてほしい。その橋渡しをするのが私の役割やと思うんです」

「今の世の中は音声中心だけど」

医療と手話通訳者は今、どんな状態にあるのだろうか。

単純な比較にはならないが、例えば、訪日外国人に対応するため、厚生労働省は2013年度に「医療通訳育成カリキュラム基準」を策定した。これに基づき、一部の大学や民間の教育機関には、外国語を扱う医療通訳者の養成講座が開設されている。

では、聴覚障がい者についてはどうか。医療に関する手話言語通訳の養成プログラムはほとんどない。手話通訳者の派遣先は、多くが医療現場とされるのに、彼ら彼女らの医療知識の習得は、経験や自己努力に依存しているという。

NPO法人「インフォメーションギャップバスター」の理事長・伊藤芳浩さん(48)とメンバーの吉田将明さん(32)は、そろって「手話通訳者が医療通訳に関するノウハウを学べる場は本当に少ない」と指摘する。

伊藤芳浩さん(右)と吉田将明さん。2人ともろう者だ

このNPO法人は、目には見えない「社会のバリア」をなくし、「コミュニケーションバリアフリー」を目指している。「利益につながる情報量の差」に直面している人は、不利益を被る可能性が高い。こうした「情報格差」は、医療現場では命に直結する。

薬剤師でもある吉田さんによれば、筆談や手話表現も使い方によっては、ろう者と医療従事者のコミュニケーションに重大なミスを引き起こしかねない。吉田さんは実際、ろう者の患者に対する医師の処方せんに何度も間違いを見つけたという。

「例えば、薬の飲み方です。『食間』とは、食事と食事の間に飲むことですよね? でも、筆談でこの文字を見たり、手話で『食事・間』と表されたりすると、食事中に飲むものと誤解してしまう人もいます。『座薬』も、座って飲む薬と誤解してしまう場合がある。認識の齟齬(そご)が起きないように、医療従事者だけでなく通訳者も、配慮や工夫が求められているんです」

医療現場における「コミュニケーションバリアフリー」の重要性を強調する吉田さん

全国の病院に手話通訳者を配置する――。それがこのNPO法人の最終目標だ。

理事長の伊藤さんは「今の世の中は音声を中心に回っています。社会の仕組みも、法律も、聴こえる人に向けてつくられている」と言う。

「日本では、人口の10%が音声によるコミュニケーションに困難を抱えていると言われています。おおよそ、10人に1人くらいが聴こえない、聴こえにくい人です。ただ、病院にとってろう者の患者さんは、聴者に比べて圧倒的に少ない。そんな状況のなかで手話通訳者を設置していくには、繰り返し、理解を促していく必要があるんです」

「コミュニケーション・ギャップに目配りを」

話は「“いのち”を考える会」に戻る。

会の世話人代表を務める医師の柴田さんは聴者である。ろう者と接点を持ち、会に関わるようになったのはなぜだろう。

「内科の研修医だった頃のことです」と柴田さんは言う。

「商店街で聴覚障がいの人たちとすれ違ったことがあって。その人たちの手話に、すごい発散力を感じたんです。声に例えると、大きな声でアハハと談笑するような……。それに圧倒されて、聴こえない人の世界に関心を持つようになりました」

柴田さんは聴者の医師として会の運営に携わっている

柴田さんは、手話を流暢に使えるわけではない。だから、手話の輪に入ると、自分はマイノリティーになるという。

「手話が使えなくて立ち往生することもあります。けれど、そうであっても、伝えないといかんことがある。手話を覚える、手話通訳者を立てる、筆談をする……。いろいろなコミュニケーション手段があるなかで奮闘すること。それが、医師には必要だと思うんです」

会が発行している報告集。その最新号のあとがきに、柴田さんはこんな言葉を記している。

「コミュニケーション・ギャップに目配りを。戸惑いにやさしく配慮してもらう体験をした者が、自分の持ち場にもどって、コミュニケーション・ギャップに戸惑う者の存在に気づいて対応してゆく。そんなよい流れの輪が広がっていかないかなぁ、と。私の思いはそのようなところを漂っています」

「“いのち”を考える会」の報告集「いのち」

吉田直人(よしだ・なおと)

1989年、千葉県生まれ。中央大学卒。2017年からフリーランスライターとして活動中。共著に『WHO I AMパラリンピアンたちの肖像』(集英社)。Frontline Press 所属。