今年もまた「異常な夏」は来るのだろうか? やがて「異常を異常と感じなくなる」のだろうか? 気象庁気象研究所などによる研究チームは最近、「地球温暖化の影響がなければ、2018年の日本の猛暑はほぼ起こらなかった」とする研究結果をまとめ、注目を集めている。それによると、「異常」は確かに忍び寄っている。頻発する集中豪雨、年々勢力を増す台風……。このまま地球温暖化が進めば私たちの暮らしはどう変わるのか。温暖化を止める手立てはあるのか。研究者らを訪ね歩いた。(文・写真:当銘寿夫/Yahoo!ニュース 特集編集部)

温暖化がなければ、昨夏の猛暑確率は0.00003%

2018年の夏は地球規模で暑かった。日本国内で東・西日本ともに記録的な高温となり、埼玉県の熊谷で最高気温 41.1℃を記録した。これは観測史上、全国1位。海外では、アルジェリアで51℃、米国カリフォルニアで52℃。ほかの地域でも、すさまじい高温が観測されている。

これまで、各地で発生する複数の異常気象を寄せ集めて「統計的に異常気象が増えている」ということは多くの研究で証明されてきた。しかし、ある特定の「異常気象」が地球温暖化のせいかどうかは、実は科学的に解明されていなかったという。それを初めて突き止めようとしたのが、気象庁気象研究所などの研究プロジェクトだ。ほかに東京大学大気海洋研究所、国立環境研究所、海洋研究開発機構が参加した。

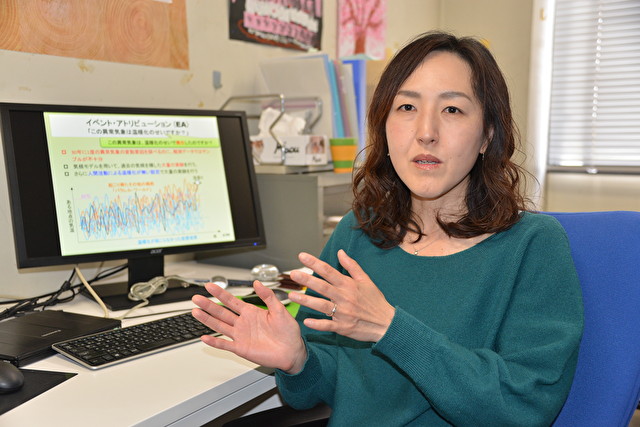

プロジェクトメンバーの1人で気象研究所気候・環境研究部の主任研究官、今田由紀子さん(40)によると、研究は次のような内容だ。

今田由紀子さん

研究プロジェクトは、2018年7月の「猛暑」を分析対象に選んだ。気象庁は、最高気温35度以上を記録した日を「猛暑日」と定義している。

研究では、まず、現在と同じような地球温暖化が進む世界を100パターン、温暖化が全くない世界を100パターンずつ作り、計200パターンの世界をコンピューターで再現した。そのうえで2018年7月の日本で、どんな暑さが起こり得たかを海洋研究開発機構のスーパーコンピューターでシミュレーションした。

その結果、「地球温暖化がない世界で2018年7月の猛暑が起こり得た確率はわずか0.00003%」という答えが出た。逆に、温暖化が進んだ世界では「猛暑はかなりの頻度で起こり得た」との結論が出た。

「実際に観測された気象はいろんな偶然に左右され、確率的に起こり得た中のたった一つに過ぎません。それ以外にどんなことが起こり得たか。シミュレーションを増やして分析することで、確認できます」

気象庁気象研究所(茨城県つくば市)のスーパーコンピューター。「気候モデルは計算資源が非常にかかる。スーパーコンピューターが発達したおかげで研究ができる」と今田さん

さらにこの手法を使って、私たちが住む世界がどうなっていくかをある程度、見通すことができるという。

2018年の夏、全国に927カ所ある観測地点では、延べ6000回超の「猛暑日」を記録した。過去最多である。7月の1カ月間だけで、熱中症による死者数は1032人。7月の死者数としては過去10年で最多だった2010年の657人を大きく上回った。

気象研究所などのチームはこの「延べ猛暑地点」を軸に分析を進めた。

その結果、地球全体の平均気温が産業革命以降で1.5度上昇した場合、平均的な日本の延べ猛暑地点は3000を超えることが分かった。2.0度の上昇だと、4000地点以上になる。

つまり、産業革命以降の気温が「プラス2.0度」となった場合、過去に数回しか経験したことがないような猛暑が当たり前に起こるということだ。ちなみに、国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は昨年10月、このまま温暖化が進むと、早ければ2030年に全地球の平均気温が産業革命以前との比較で「プラス1.5度」になると警告している。

今田さんらのシミュレーションが、現実味を帯びている。

日本の観測史上、最高の41.1度を記録した熊谷市=2018年7月23日(読売新聞/アフロ)

今田さん

「集中豪雨は確実に増えている。逃げるしかない」

「集中豪雨」も目立ってきた。

福岡大学客員教授(気象学)の守田治さん(72)を訪ねた。25年以上、集中豪雨のメカニズムを研究しており、「地球温暖化をベースにした短時間降水量の増加が現在の気象災害を引き起こしている」と指摘する。

昨年6月と7月の日本列島は、各地で「豪雨」に直面した。中国地方を中心に土砂崩れや堤防決壊などが起き、237人が亡くなった。行方不明者も8人。この西日本豪雨の被害は、今も完全に回復していない。

守田さんの住む九州の豪雨はその前年、2017年7月だった。「九州北部豪雨」である。亡くなった方は福岡と大分の両県で40人に上った。

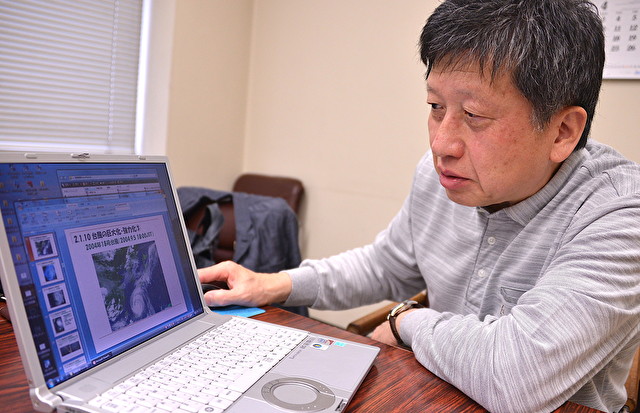

福岡大学客員教授の守田治さん

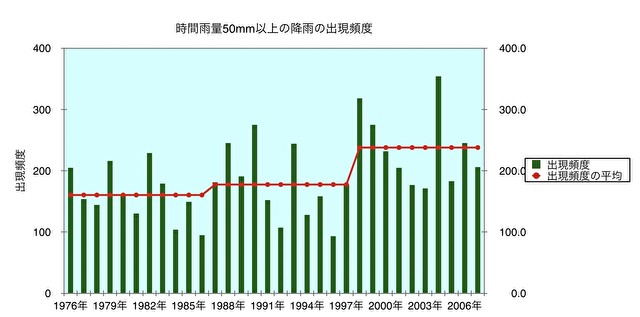

守田さん提供(アメダス観測点の増加を考慮に入れて計測)

守田さんの研究によると、1時間に50ミリ以上の降水は1976〜1986年、年平均で160.4回を数えた。それが1998〜2008年は237.8回に急増。同じ期間で80ミリ以上の降水を比較すると、年平均の9.9回は18.4回へとほぼ倍増している。

気温の上昇によって空気中の水蒸気量が増えているほか、19世紀以降の記録を追うと、陸地の温度が上昇して海水面との温度差が拡大。「降水量の増加を引き起こす条件は出そろっている」と守田さんは説明する。

九州の場合、集中豪雨の起きやすい地形も影響している。雨雲が停滞して短時間に大雨を降らせる「線状降水帯」ができやすい。

実際、2017年の九州北部豪雨では、福岡と佐賀の県境にある脊振(せぶり)山を起点に発生した積乱雲が線状降水帯となって、集中豪雨をもたらした。

九州北部豪雨の爪痕。流域は様変わりした=2017年7月12日、福岡県朝倉市(毎日新聞社/アフロ)

守田さんは指摘する。

「地球温暖化をベースにした短時間降水量の増加、それに地形性の線状降水帯が相まって、福岡県南部などでは集中豪雨が発生しやすくなっている。集中豪雨の対策ですか? 『逃げるしかない』と私は思います。そのためにも関係機関は正確な情報をいち早く流す、地域住民はその情報を受け止めて一刻も早く逃げる。治山治水などさまざまな対策は取られていますが、昨今の集中豪雨に対しては、それだけで被害を防ぐことはできないと思います」

台風「発生数に変化なし。だが勢力は強くなった」

台風はどうだろうか。

昨年9月、本州は台風21号に襲われた。関西国際空港の滑走路への浸水や空港連絡橋へのタンカー衝突事故、各地の断水などを引き起こした、あの台風である。

ところが、琉球大学理学部准教授(気象学)で、台風の進路や強さなどの研究を専門とする山田広幸さん(47)は、こう指摘した。

琉球大学准教授の山田広幸さん

「地球温暖化の影響で『台風の数も増えているだろう』と思われがちです。実際には、この70年間で台風の発生数は約25年の周期的な増減はあるものの、長期的な増加傾向はみられません。その一方で、『猛烈な台風』はこの40年で増える傾向にあります」

気象庁の定義では、中心付近の最大風速が秒速54メートル以上を「猛烈な台風」と呼ぶ。山田さんが続ける。

「猛烈な台風が増えている理由はちゃんとは分かっていないんですが、地球温暖化に伴って海面水温が高くなり、台風がその熱エネルギーをもらうことで1個ずつの平均的な強さが増えている。そう推察されます」

山田さんは、気象庁だけでなく、米軍合同台風警報センター(JTWC)のデータも研究に使う。そうした結果、近年の台風には別の傾向もはっきり出てきた、と山田さんは指摘する。

台風の状況について説明する山田さん

「猛烈な台風の多くは、フィリピンの東海上で24時間のうちに急速に発達し、『猛烈な勢力』になることが多いんですね。ところが、個々の台風の勢力が最大になる緯度が北に上がってきている、と。台風は海面水温26度以上でないと発生しないのですが、その水温域の幅が(赤道から見て北にも)広がっているために、台風の発生や勢力の最大化が北に上がっているのではないか、と。他の研究者による、そういった研究も出ています」

猛烈な台風が増えると同時に、勢力が最大になる海域も北上し、日本に近づいている、というわけだ。

「急速な発達が日本近海で起きるようになると、十分な対策を取ることができないうちに住民が暴風や高波、高潮に襲われるリスクが増えます。急発達する台風の対策のためにも、1、2日という短いスケールでの予報精度を上げる必要があります」

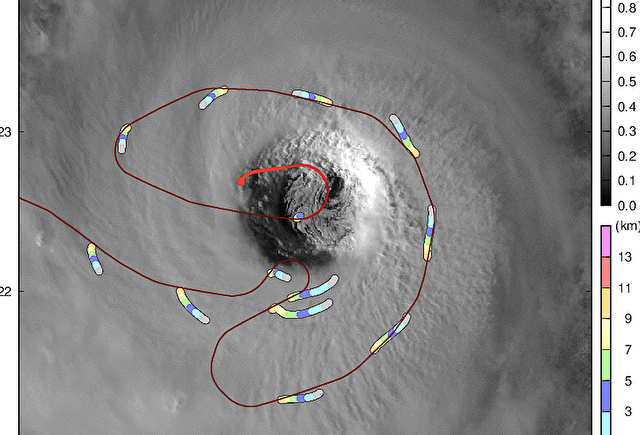

その一つが、ジェット機で台風に直接進入して「ドロップゾンデ」という観測装置を投下する手法である。山田さんの所属する琉球大学のほか、名古屋大学や気象研究所などによる共同研究だ。

米国では、本国周辺に発生した「ハリケーン」について、米軍と米国海洋大気庁(NOAA)が同様の手法で観測を行っているが、日本周辺など北西太平洋の台風は1987年に観測を中止している。一方、山田さんらのチームは、2017年10月の台風21号と昨年9月の台風24号で、この手法を実施。それぞれ高度14キロからジェット機で台風の目に進入し、ドロップゾンデを投下した。

台風の目に投入された「ドロップゾンデ」の軌跡=写真上の実線。2017年10月21日(山田さん提供)

ドロップゾンデのデータを航空機内で観測中の山田さん=本人提供

ドロップゾンデ方式だと、台風の気圧や気温、風速、風向、湿度といったデータを直接取得できる。

「それらの推定値ではなく、真の値を取れる。それが最大のメリットです。台風内部のデータを得ることで台風の勢力が急に強まるメカニズムを解明し、急発達する台風の予報とその対策につなげたいと考えています」

フィリピン周辺海域の水温上昇と地球温暖化は、どの程度密接にからんでいるのか。台風被害を減らすために、精密な予報をどう作っていくのか。山田さんらはさらに研究を深めている。

環境省「全てをガラッと変えないと」

温暖化防止に関する国際社会の取り組みは現在、「パリ協定」を軸に回っている。2015年の国連気候変動枠組み条約第21回締約国会議(COP21)で話し合われた取り決めで、世界の平均気温上昇を「産業革命からプラス2℃未満」にする長期目標を設定した。そのうえで「プラス1.5度未満」も努力目標としている。

日本は2016年11月にパリ協定を締結。同年5月、日本政府は「地球温暖化対策計画」を策定している。

計画は、温室効果ガス排出量の削減目標を数値で示した。2005年度との比較で、2020年度は3.8%以上減。2030年度は2013年度との比較で26%減、2050年は80%減とした。一方で、それらの目標の達成は「従来の取組の延長では実現が困難」とも明記している。

環境省地球環境局の担当者、村上慈さんは言う。

環境省の村上慈さん

「80%削減を達成するには、社会や経済、地域づくり、私たちの生活など全てをガラッと変えないと達成できません。そういう危機感を持っています。(これからの施策も)従来の『規制』中心ではなく、温暖化防止の取り組みが経済成長につながる、というビジョン作りを目指しています」

温室効果ガスの排出国としては世界第2位の米国は、トランプ政権になった2017年6月、パリ協定から離脱した。国際社会の足並みはそろっていない。そして、そうしたさなかにも、異常気象は世界中で観測されている。

温暖化 誰が止めるのか

東京大学名誉教授で、環境経営学を専門とする山本良一さん(72)は今、強い危機感に襲われているという。

「IPCC第5次報告書にあるような、『最近30年の各10年間の世界平均地上気温は1850年以降のどの10年間よりも高温』などの表現では、みんな、ピンとこないのではないでしょうか。建物で言えば、『そこで火が燃えている』と言って火を消さなくちゃいけない段階。社会には人口問題などさまざまな問題がありますが、気候問題はものすごく優先度が高いと思います」

東京大学名誉教授の山本良一さん

日本の自治体は「気候非常事態宣言」を出して、今すぐ動員計画を立てるべきだ――。山本さんはそう主張し、自治体に請願して実現させよう、という運動をこの3月から始めている。

「科学者をはじめ、各界の賛同者は既に300人を超えました」

この「請願」は至ってシンプルで、「気候危機が迫っていることを全力で市民に知らせる」「気候非常事態宣言を公表し、包括的な緩和策、適応策などを立案し、実施する」などだ。宣言は2016年から世界各都市で始まり、今年4月5日時点で米国ロサンゼルスや英国ロンドンなど世界108都市に広がっているという。

山本さんらの動きが始まった同じ3月の15日、各国の指導者に温暖化対策を求める若者たちの行動が世界一斉に行われた。授業を欠席して行動しようという趣旨で、AFP通信などの報道によると、100カ国以上、100万人以上が参加したとみられる。

今年3月15日の世界一斉アクション。カナダのモントリオール(AP/アフロ)

この運動はスウェーデンの少女、グレタ・トゥーンベリさん(16)が昨年夏、たった1人で始めたことで知られる。環境問題の作文コンテストで入賞したことをきっかけに、同国の国会議事堂前で毎週金曜日に座り込んだり、世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)で訴えたりするようになった。

「温暖化で地球が滅ぼうとしているのに、授業なんかに出ている場合じゃない」――。そうした言葉や活動はSNSで拡散され、「気候変動ストライキ」は欧州各国から北米、アジアにも拡大している。

欧州議会でスピーチするグレタ・トゥーンベリさん=今年4月(ロイター/アフロ)

世界気象機関(WMO)がこの3月に公表した報告書によると、2018年は日本だけでなく世界的に高温で、地球の平均気温は過去4番目に高かった。水深700メートルまでの海水温は、観測データがある1955年以降最高を記録。熱波による死者は1600人に達した。

今年の夏も日本は猛暑になり、またも「異常気象」になるのかどうか。仮に猛暑にならなくても、温暖化のトレンドは変わらない。

当銘寿夫(とうめ・ひさお)

記者。琉球新報記者を経て、2019年に独立。Frontline Press所属。