本田靖春という人物をご存じだろうか。凄まじい闘病生活の末、2004年に71歳で亡くなったノンフィクション作家である。いくつもの名作を残し、今もなお、多くの書き手たちに影響を与え続けている。昨年11月には評伝も出た。彼を知る者たちは口をそろえて言う。「彼こそが本物だった」。本田靖春を今読む意味とは。(ジャーナリスト・安田浩一/Yahoo!ニュース 特集編集部)

(文中敬称略)

「拗ね者」の魅力

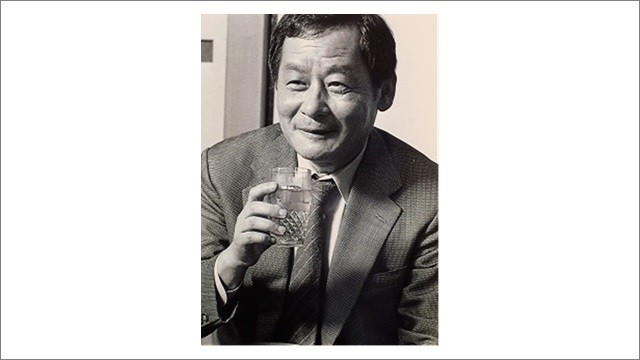

本田靖春は週刊誌で対談記事のホストをしていたこともある。1985年ごろ(撮影:尾崎三朗)

自らを「拗(す)ね者」と称する書き手がいた。

本田靖春──日本を代表するノンフィクション作家である。

昨年11月、本田の半生をたどった評伝『拗ね者たらん 本田靖春 人と作品』(講談社)が刊行された。

著者は同じくノンフィクション作家の後藤正治だ。

同書は本田が残した作品それぞれの背景に言及しながら、編集者、知人などの証言を通して、本田の生きざまに迫ったもの。ひとつの時代史としても読むことができるのは、著者の後藤もまた、生身の人間と真摯に向き合うことで時代を描いてきた、実力派作家であることが大きい。

「本物のノンフィクション作家だった」

後藤は、先輩ライターだった本田をそう評価する。

「書き飛ばしのネット言論や、検証なしのフェイクニュースが氾濫する時代にあるからこそ、『本物』の魅力を伝えたい」

それが執筆の動機だったという。

本田作品について語る後藤正治(撮影:宗石佳子)

本田は1933年、日本の植民地だった朝鮮半島の京城(現在のソウル)で生まれた。敗戦で日本に引き揚げ、早稲田大学卒業後の55年、読売新聞社に入社する。社会部記者として活躍し、米ニューヨーク特派員も経験するなど将来を嘱望されたが、71年に退社。ノンフィクション作家として独立した。

検察内部の権力抗争に巻き込まれた読売新聞記者・立松和博の栄光と転落を描いた『不当逮捕』、アウトローの生涯を追った『疵』、在日韓国人金嬉老が起こした事件をきっかけにその背景にある民族差別に迫った『私戦』、4歳男児の誘拐殺人事件(吉展ちゃん事件)の全貌を綴った『誘拐』など、本田は多くの作品を残した。

これら作品の「熱い読者」だったと後藤は話す。

「取材力はもとより、文章が美しい。読ませる術を心得ている。たとえば、代表作の一つ『不当逮捕』は、その繊細な表現力も構成も、文学者の筆致です」

『不当逮捕』の書き出しは次のような“本田節”で飾られる。

雨には不吉の臭いがする、などと、気のきいた風なことをいってみたところで、しょせん後からのこじつけでしかない。だが、降られると無性に気が滅入る。そのうち、何かよからぬことが持ち上がっても不思議でない、といった投げやりな気分にさせられる。ことに長い雨はいけない

深夜、警察署の記者クラブで、本田が1人居残っていたときの描写だ。そこへ、先輩記者の立松が売春汚職報道をめぐって名誉棄損容疑で逮捕されたという連絡が入る。この逮捕劇の裏には、検察上層部による大仕掛けが存在した──。同書は政界、検察、新聞社の生々しいやり取りを描いただけでなく、スクープを連発していたスター記者が挫折へと向かう軌跡をも丹念に追う。まさに本田ノンフィクションの真骨頂を示した作品だ。

さらに後藤を「熱く」させたのが、本田ノンフィクション全般に響く「主調音」だという。

「非戦、自由、民主主義といった理念にとことんこだわった。旋律が揺れることはなかった。本田さんは正しく『戦後』の申し子であり続けました。時代がどんなに変化しようとも、それだけは譲れないのだという思いが本田さんにはあったのだと思います。政権の応援団のようなジャーナリズムばかりが目立つ現在の状況のなかで、本田さんが残した『主調音』は映える」

後藤は「本田さんは作品の持ち味そのものの人柄でした」と語る(撮影:宗石佳子)

関西在住の後藤は、本田と直接に顔を合わせる機会は数えるほどしかなかった。だが、淡い付き合いのなかでも、後藤は本田の中にある「色気と光沢」に魅せられたという。

「書いたものと書き手にいささかのズレもない。本田さんはそういう人でした。私がお会いした時期はすでに体じゅうが病に侵され、酒を飲むことすらできなかった。しかし、初対面の人間をもホレさせてしまう独特の魅力を感じました。少しばかり無頼を気取りながら、それでも語り口は優しい。向き合っているだけで心がポカポカと温かくなってくるのです」

看取った編集者

本田は1990年に糖尿病の悪化で右目を失明して以来、大腸がん、肝臓がん、狭心症、両脚切断など、次々に襲いかかる病と格闘しながら、最期までペンを離さなかった。

2004年に病室で息を引き取った際、そばで看取った1人が、現在、講談社で常務取締役を務める渡瀬昌彦である。本田の晩年、満身創痍で闘病生活を送る彼のそばには、いつも渡瀬の姿があった。受け入れ先の病院を探すために奔走し、両足を失った本田を背負い、遺作となった『我、拗ね者として生涯を閉ず』の編集も担当した。

講談社の渡瀬昌彦。20代のころに本田の担当になり、以降、本田が亡くなるまで人生を伴走した(撮影:菊地健志)

渡瀬は20代のころに「週刊現代」編集者として本田を担当してからずっと、公私に渡って付き合いを続けてきた。元気だったころの本田とは毎晩のように酒席を共にし、1人の「友人」としても寄り添った。

「取材の名手だった」と渡瀬は述懐する。

無理やり言葉を奪い取るような取材はしない。相手の言葉を遮らない。

「じっくり取材相手の話に耳を傾けて言葉を引き出す。相手が疲れて寝てしまっても、起きるまでじっと待っている。そんな人でした」

一方で、「若いころの本田さんは編集者にも厳しかった」と言う。

渡瀬には忘れることのできない思い出がある。本田とニューヨーク在住の日本人を取材したときのことだ。渡瀬は仕事の都合で、遅れて本田と合流した。ちょうど取材相手との会食が始まるところだった。疲労と時差ボケで朦朧(もうろう)としていた渡瀬は、空腹に耐えかねて、2人よりも先に食事に手を出してしまった。

「そのあと、本田さんにひどく叱られました。『キミはここにメシを食いに来たのか』と、えらい剣幕で……」

渡瀬は「親に叱られるより怖かった」と首をすくめてみせるのだが、それでも本田の怒りが理不尽なものでないことは理解していた。

「本田さんは自分が嫌な思いをしたという理由で怒る人ではなかった。例えば、取材相手の運転手さんやマネージャーをないがしろにすると激怒しました。つまり弱い立場にある人こそ大事にするべきだと、たたき込んでくれたように思うのです。その姿勢こそが、本田ノンフィクションの全てに通底しているように思えます」

本田の最後の作品『我、拗ね者として生涯を閉ず』は渡瀬が編集担当した(撮影:編集部)

本田はかつて後藤と対談した際、次のような言葉を残している。

強者と弱者がいたとしたら、迷わず弱者の側に立つというのが、私の基本姿勢なんです。(略)開きなおるわけではないけれど、それでいいじゃないか、というより、おれはこういうふうにしか書けないんだ、と

そうした本田の「基本姿勢」はどこで生まれたのか。渡瀬は「引き揚げ体験」だと即答した。

「植民地だった朝鮮の日本人街で生まれ、終戦にともなって、日本に引き揚げた。戦争と差別、価値観の転倒というものを、本田さんは肌で感じたに違いありません」

その経験こそが、「本田の原点」だと渡瀬は信じている。

植民地の支配階級出身という「後ろめたさ」にも似た感情が、そう向かわせたのか、本田は在日コリアンに関するルポ『私のなかの朝鮮人』などの作品を残しているだけでなく、在日韓国人の生活史などを掲載してきた季刊誌「まだん」にも寄稿していた。『まだん』を主宰していた金宙雄の長女・金栄は、父を訪ねて実家の横浜に幾度も足を運んだ本田のことをはっきり覚えている。

「私もよく一緒にお酒を飲みました。あるとき、本田さんがぽつりと漏らしたんです。『オレは日本のムラ社会に少しもなじめない』って。植民者の家で生まれて支配・被支配の関係に疑問を持ち、日本に引き揚げてからも居心地の悪さを感じていたようです。本田さんの批判精神は、そうした環境も大きな影響を与えているのではないでしょうか」

本田の作家人生に伴走した渡瀬も、そこに言及する。

「デラシネ(根無し草)という思いが本田さんの中にあったのでしょう。だからこそ、どこにも帰属意識を持たなかった。新聞社を辞めても、ずっと1人の社会部記者であり続けた。反骨だと言われるたびに『小骨だよ』と答えていましたが、それはイデオロギーにとらわれることなく、少数者の側に立って時代を疾走した本田さんの目線の低さがそう言わせていたのかもしれません」

本田が残した直筆原稿。右は病を得て初期のころでまだ文字がマス目に入っているが、後にそれもできなくなった(撮影:菊地健志)

本田と深い関わりを持ち、作品の多くを電子書籍でも販売している講談社は、優れたノンフィクションを表彰する「講談社ノンフィクション賞」を、2019年度から「本田靖春ノンフィクション賞」と改称する。

本田の影響を受けたノンフィクションライターは少なくない。その謦咳(けいがい)に接した者だけにとどまらず、「本田靖春」はノンフィクションを書く者の手本であり続けた。

本田の名を冠するのは、本田が追い求めた理念を後世に伝えるためでもある。ノンフィクションは“冬の時代”だと言われるが、時代を映す、真実に迫る、といった目的が失われたわけではない。

時代を的確に描写する本物の力

フリーライターの武田砂鉄が本田ノンフィクションと出会ったのは14年前、大学生の頃だった。

そのころ、武田は社会やジャーナリズムにいら立っていた。いや、子どもの時分からそうだった。

「単純な世代論だけで時代を語ろうとする風潮がたまらなく嫌だったんです」

「本物を探していたときに本田作品に出会いました」と語る武田砂鉄(撮影:菊地健志)

神戸の連続児童殺傷事件、西鉄バスジャック事件、秋葉原の無差別殺傷事件。こうした時代を揺るがす「若者による大事件」が起きたとき、常に「犯人」は武田と同年齢だった。そのたびにメディアは「キレやすい若者」といった安直な世代論を振りかざし、社会に漠然とした不安を押し付けていた。

「自分が指をさされたような気持ちになっていました。だからこそ、時代を的確に描写するような“本物”を求めて、ノンフィクションを読みあさっていたんです。そんなとき、手にしたのが『誘拐』でした」

『誘拐』は1963年に起きた幼児誘拐殺人事件である「吉展ちゃん事件」の全貌に迫った作品である。事件から14年後の1977年に文藝春秋から刊行された。

吉展ちゃんが連れ去られた現場の公園を起点として、本田は事件を徹底的に深掘りする。

被害者と加害者双方の関係者、捜査員、そして同じ時代に同じ地域で生きてきた人々に、取材を重ねた。まったく弛緩することなく、緊張感が持続した筆致からは、事件を多角的な視点で捉えるべく奮闘する、本田の切迫した息遣いが伝わってくる。

事件が起きたのは、東京オリンピックの前年だった。経済成長に沸く一方で、時代の波に乗ることのできない者が振り落とされていく。誘拐事件の犯人・小原保もその1人だった。脚に障がいがあり、満足な学校教育も受けていなかった。貧困は、小原の体の一部でもあった。その苦渋を、時代の情景と絡めながら本田は描いた。

「そうした昭和の空気感は、経済格差が問題視される今の時代と似ていることにも驚かされました。そして何よりも、作品の中では登場人物のさまざまな視座が迷路のように入り組んでいた。安易に結論を求めない、ごつごつした手触りに圧倒されました」

以後、とりつかれたように本田作品に目を通した。どの作品も人間の本質に迫った物語として完成されていた。事件をトレースするのではなく、そこに生きた(あるいは死んだ)人に血を通わせていた。

「小さな声、声なき声を拾い上げ、人間が奪われたものを取り戻そうとする姿勢に、本物のノンフィクションを感じたんです」

武田は大学卒業後、河出書房新社に入社する。「文藝別冊」の担当となった入社4年目、本田を特集したいと申し出た。どうしても本田ノンフィクションの魅力を伝えたかった。「本物」はこれなのだと、同世代の者たちに知らせたかった。

1人で編集を務め、本田と関わりのあるライター、編集者などを回り、談話や原稿を集めた。そうやって2010年に刊行されたのが、ムック「文藝別冊・本田靖春『戦後』を追い続けたジャーナリスト」である。若い世代の編集者が本田の特集を手掛けたことで話題となった。

武田が編集した本田特集のムック(撮影:菊地健志)

今の時代だからこそ本田作品が輝く

「今の時代だからなおのこと、本田ノンフィクションが輝いて見える」と武田は話す。

「本田さんの作品はどれもが『1時間で分かる』といった類の本の対極に位置する。さまざま肉声が交差し、風景が細部にわたって再現され、ときに社会に対する本田さんのストレートな怒りを読み手が引き受けることになる。読み手の側も、覚悟と熱量が必要です。しんどい作業かもしれませんが、負荷を感じながら時代を追体験する読書こそ、ノンフィクションの醍醐味であるはず」

前述したムックの編集後記で、武田は次のように本田ノンフィクションを評した。

本末転倒に厳しかった。しかし、転倒しない本末には優しかった。(略)信号を渡るように左右をよく見ながら悠然と直進した

本田が自ら好んで口にした「拗ね者」は、交流のあった作家の故・向田邦子の発言から取ったものだという。文句ばかり付けていると、ただの拗ね者になってしまう、と向田から説教を受けたことがきっかけで、これを援用、借用するようになった。

(撮影:宗石佳子)

後藤は言う。

「本田さん独特の諧謔(かいぎゃく)でしょう。決して自分を大きく見せる人ではなかった。同時に、卑しさはまったく感じさせません。足跡を追うなかで、さまざまなエピソードに出合いましたが、高潔な人柄しか見えてこなかった。世代を、あるいは時代を超えて本田ノンフィクションが愛されるのは、人柄同様、その誠実さが読者に伝わるからだと思います」

「本物」がどのようなものであるのか、それを感じてほしい──後藤は本田ノンフィクションの未経験者に訴える。

後藤が書いた『拗ね者たらん 本田靖春 人と作品』(撮影:宗石佳子)

安田浩一(やすだ・こういち)

1964年生まれ。静岡県出身。「週刊宝石」記者などを経てノンフィクションライター。事件・社会問題を主なテーマに執筆活動を続ける。『ネットと愛国』で2012年講談社ノンフィクション賞受賞。主な著書に『「右翼」の戦後史』(講談社新書)、『団地と移民 課題最先端「空間」の闘い』(KADOKAWA)などがある。