乳牛の酪農家は従来、毎日牛舎のなかを歩き回るのが仕事の一つだった。牛一頭一頭の顔からお尻までを観察し、何か変化や異常はないかと細心の注意を払うのが常で、それには長年の経験が必要だった。昨今の若い酪農家はデジタルの力を借りる。センサーで牛の状況をデータ化し、病気の治療や繁殖、乳量増加などに活用する。酪農・畜産の世界がデジタル技術で大きく変わろうとしている。(ノンフィクションライター・熊谷祐司/Yahoo!ニュース 特集編集部)

牛の七つの状態をデータで把握

四方を3000メートル級の山々で囲まれた岐阜・飛騨高山。ここで乳牛を中心に約400頭の牛を飼う足立牧場には、小学校の体育館ほどの広い牛舎がある。柵の中で自由に歩きまわる牛もいれば、寝転がっている牛もいる。すべてホルスタイン種の牝だ。

囲いの中を自由に歩き回れて、どこでも寝られる「フリーバーン式」牛舎。バーンとは、おがくずと牛の糞を混ぜた丘状の寝床(ベッド)のこと。他に、自由に歩き回れるが、牛1頭ごとにベッドが仕切られている「フリーストール式」、牛が1頭ずつ繋がれている「つなぎ」がある(撮影:後藤勝)

「乳牛の頭数は岐阜県で一番多いと思います」

そう話す足立松吾さん(32)は酪農家の3代目。本格的に酪農を始めて10年になる。牛が数百頭の規模になると、一頭一頭の個別管理が難しくなる。病気、発情など牛の体調変化を見逃せば、酪農家にとって大きな損失につながりかねない。

10年前に酪農家の3代目を継いだ足立松吾さん(撮影:後藤勝)

そのような事態を防ぐため、足立さんは2017年に牛の行動をモニタリングするシステムを導入した。デザミス(東京都江東区)が開発した「U-motion」だ。行動把握の鍵となっているのは、牛の首にベルトで装着したセンサー。牛が動く速さなどを計測する「加速度センサー」、気圧を計測する「気圧センサー」が組み込まれ、これらの数値を組み合わせて七つの状態を把握する。

エサを食べるときは柵から首を出し、それ以外のときは柵内を自由に動き回れる。数百頭規模の牧場では、放し飼いに近いフリーバーン牛舎、フリーストール牛舎を採用することが多い(撮影:後藤勝)

1)エサを食べているのか

2)水を飲んでいるのか

3)(一度のみ込んだエサをもう一度口に戻してよく噛む)反すうをしているのか

4)歩いているのか

5)止まっているのか

6)寝そべっているのか

7)立っているのか

どの状態であるかは、センサーからの情報をもとに人工知能が判断する。そのアルゴリズム(答えを導き出すための計算手順)が、システムの鍵だ。

例えば、牛が反すうするのは健康でリラックスしている状況に限るので、反すう回数が通常より減ると「病気などの疑いがある」と知らされる。いつまでも歩き回るなど行動量が通常より増えれば、「発情の可能性」というサインになる。刻々と計測される数値から一頭一頭の変化が感知され、スマートフォンやパソコンにアラートで通知される。

パソコン画面に表示された牛の管理データ(撮影:後藤勝)

新人や外国人でも牛の異常をすばやく検知

なかでも病気に関する情報を重宝していると足立さんは言う。産前産後の牛は乳房炎にかかりやすく、処置が遅れると、抗生物質の投与が必要になり、その間は牛乳を出荷できないなどの損失が発生する。そうした病気が、システムに表示されるちょっとした数値の変化から見抜けるのだという。

「酪農のベテランは、牛の表情や動き方を見るだけで病気を見抜きます。それでも、システムが1日早く検知することもある。今年は新人を数人採用しました。新人スタッフの育成という意味でも、これがなければ、仕事が回らなくなって、売り上げが大きく下がったかもしれません」

足立牧場には牛舎が3棟あり、岐阜県内では最大規模の頭数を飼育する(撮影:後藤勝)

足立さんによれば、臨床型乳房炎にかかる牛は一般的に5~6%を下回れば良好だが、足立牧場では全頭のおよそ2〜3%に抑えられているという。

現在、スタッフの大半は10代後半から20代前半の若手になった。都会育ちのスタッフや女性スタッフに加え、外国人研修生が5人。みな畜産の経験は浅く、なかには初めて牛に触ったという人もいる。新しいスタッフが、さらに4人加わる予定だ。このような体制で運営していけるのもデジタル技術あってのことだと足立さんは言う。

「牛の扱いや管理の方法は、3年ほどで一通り身に付きます。ただ、病気や難産などのイレギュラー対応など5~6年経験しても習得が難しい業務もあります」

酪農には力仕事も多いが、足立牧場は女性スタッフが複数いる(撮影:後藤勝)

足立牧場では、搾乳のときに牛舎から専用施設に牛たちを連れていく。搾乳は朝5時、昼1時、夜9時と1日に3回あり、スタッフはその前に必ずシステムにアラートが出ていないかを確認する。

足立さんは高校卒業後に北海道の酪農学園大学に進んだ。当時は家業を継ぐ気持ちはなく、卒業後は一般企業に就職する予定だったという。しかし父が病死したため、就職することなく足立牧場に戻ってきた。

フリーバーン式の牛舎では、牛はミルキングパーラー(搾乳施設)に移動して搾乳する(撮影:後藤勝)

足立さんが子どもの頃は牛を飼う家が近隣に40軒近くあったのが、足立さんが家に戻ったときは30軒ほどに、現在はさらに20軒まで減った。牧場運営を実務として担っているのは2代目、3代目になり、年齢は30代後半から50代が中心だ。だが、経営的な視点でデジタル技術を導入するかどうかはその上の世代の意向が強いという。

「私より年下の酪農家もいますが、父親が元気に働けるうちは、何に投資するかなどなかなか経営まで任せてもらえません。この地域で酪農にこのようなシステムを導入しているのはうちだけです」

ジャズが流れる牛舎でリラックスする牛たち

群馬県前橋市の郊外、田園風景が広がる中に須藤牧場がある。夏場には気温が30度を超え、厳冬期は零度以下まで下がる。群馬の山々から冷たく吹き下ろす冬の空っ風で、体感温度は気温よりもずっと低い。

おがくずと牛の糞でつくるバーンの管理も重要な仕事。衛生状態が悪いと乳房炎などの病気が増えやすくなる(撮影:後藤勝)

牛舎では、いくつものスピーカーから軽快なジャズが流れている。そのなかで牛たちはエサを食べたり、水を飲んだり、寝そべったりと自由に過ごしているが、鳴き声は全く聞こえない。不思議なほど静かだ。

「鳴く牛が一頭もいないでしょ。牛が鳴くのは人間の赤ちゃんと同じで、何か問題や不満があるとき。静かなのは牛たちがいい環境でリラックスしている証拠です。これは牛乳の品質にもかかわってきます。牛乳の品質を決めるのは6割がエサ、あとの4割は牛のストレス具合だと思いますね」

牛が穏やかに過ごせる環境では、モーという鳴き声がほとんど聞こえない(撮影:後藤勝)

そう話すのは、須藤牧場を経営する須藤晃さん(48)だ。須藤さん夫妻とスタッフ3人で120頭弱の乳牛の世話をしている。近隣では中堅規模の酪農家である。

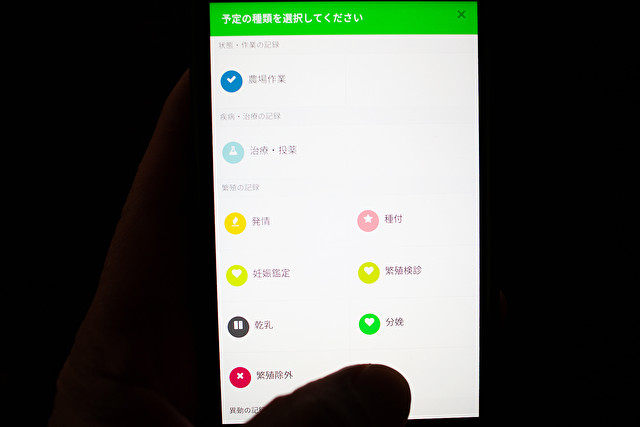

須藤牧場が重要視しているのが発情の感知で、ファームノート(北海道帯広市)が開発したセンサー「Farmnote Color」を使って乳牛を管理している。U-motionと同様、首にかけるベルトのセンサーで、反すうや活動、休息の状態をデータで捉える。そのデータから発情や病気などの異常を感知すると、スマホやパソコンなどのデバイスへ警告を通知する仕組みだ。

「昔は時間をかけて一頭一頭を見て回ったのですが、今はそれが不要です。時間に余裕が生まれ、畑仕事に時間を充てられるようになりました。今でも1日2回、朝6時と夕方4時半の搾乳では必ず全頭の様子を観察しますが、それ以外の時間帯は、人間の代わりにセンサーが監視してくれるので安心感があります」

この地特有の空っ風が牛の体温を奪うので、牛舎の風上側は仕切りを入れてしっかり覆っている(撮影:後藤勝)

発情期を逃さず乳量を増やす

須藤さんは北海道の酪農学園の付属高校、大学を卒業した。大学卒業後は群馬県に戻って酪農組合の職員となり、地域の牧場で酪農家が休暇をとるときなどに手伝いをする「酪農ヘルパー」を9年務めた。その間に多くの経験を積み、父が開いた牧場を継いだ。学歴、経験からいえば、酪農界のエリートだ。

その須藤さんがデジタル技術を導入したのは2016年。当初はデジタル歩数計を利用した。牝牛は発情期が近づくと、行動量が増えてよく歩き回る。デジタル歩数計は牛の発情を見逃さないためのツールだった。なぜ発情期を捉えるのが重要かといえば、発情は牛乳の生産量を左右する要素の一つだからだと須藤さんは説明する。

首のベルトについたボックスにセンサーが内蔵されている(撮影:後藤勝)

「牛の乳量は、分娩後に徐々に増えて60~90日でピークに達し、その後はだんだんと減っていきます。子牛を産まなければ、もちろん乳は出ません。つまり、乳量が少ない時期や乳が出ない時期が続くと、それだけ売り上げは下がります。発情を1回見過ごすと、損失額は1頭につき1日1200円ほどの計算になります」

牛の発情期は分娩後30日を過ぎたころから平均21日周期で訪れる。1回見逃せば、次の発情期まで21日間で2万5000円ほどの損失になる。これが100頭以上の規模になれば、発情期の兆しをつかむか逃すかは経営に関わる問題となる。Farmnote Colorのセンサーは、歩行以外の動作も計測するため、デジタル歩数計に比べて発情の兆しを見極める精度は格段に高まったという。

(撮影:後藤勝)

「歩数計を使っていた時期は、発情の発見率は平均50%台でした。Farmnote Color導入後は、それが70%台まで上がっています」

センサーが発情期を感知すれば、須藤さんやスタッフのスマホに通知が届く。夜中に発情情報が届けば、朝になってから獣医に連絡して、種付けの準備に入る。

スマホに表示されたFarmnote Colorのデータ(数値はダミー)(撮影:後藤勝)

須藤牧場の牛は現在、全頭ここで生まれた牛たちだという。他の牧場から乳牛の牛を買おうとすれば、1頭100万円前後かかる。牛の発情期を的確につかめば、牛の購入コストが不要になるだけでなく、逆に牛を販売して収入が得られるようになる。

「センサーのおかげで妊娠率は年間で5〜8%増えました。発情のタイミングが読めるので、種付けにかかわる余計な時間を取られなくなったことも大きいですね。また、病気も早く発見できるので、種付けと診察で獣医さんに来てもらう回数は圧倒的に減りました。それだけ仕事の効率も上がっています」

須藤さんがセンサー技術を使うのは、この取り組みが地域の酪農の活性化につながるという期待があるためだ。

この牧場で生まれた子牛たちの牛舎。子牛は個体管理で飼育している(撮影:後藤勝)

酪農を「儲かる仕事」に

須藤さんが父親の後を継いだ2001年には、近隣約40キロ圏内に酪農家は380軒あった。それが現在は100軒を切った。残った酪農家が効率よく経営していくには、デジタル技術が鍵だと須藤さんは考えている。

その一環として、地域の若手酪農家たちが定期的に集まる場がある。経営の理念づくりや将来30年間の長期計画作成に始まり、センサー活用も含めた酪農技術や経営全般に関する勉強会だ。須藤さんが勉強会を主催する背景には、酪農ヘルパー時代の経験があった。

「酪農ヘルパーとして複数の酪農家を回っていると、別の業界に勤めて戻ってきた人たちのほうが業績を伸ばしていることに気づきました。なぜうまくいくのかと言えば、経営の考え方や情報処理のスキルが身についているからです。それとは対照的に、酪農をすぐに引き継いだ長男たちは、父親から『酪農は儲からない、休めない』というマイナスイメージを植え付けられ、ただただ漫然と続けている。その状況を変えたいと思いました」

Farmnote Colorのスマホ専用アプリ(撮影:後藤勝)

企業などでビジネス経験がある人たちは、概して経営上の数字に強く、コミュニケーション能力もある。販売の拡大や現場の改善にその違いが明確に出るという。

須藤さんは、酪農を「儲かる仕事、しっかり休める仕事」にしたいと考えてきた。昔も酪農家が休むことはあったが、それは何かしらの犠牲を覚悟したうえでの休暇だった。例えば、家族旅行の最中に牛の発情を逃してしまうことがある。そのような犠牲を払いながら旅行しても、心の底から楽しめない。しかし、デジタル技術で管理する現在は、発情に見られる一定のリズムは正確に把握できる。

須藤さんの目は、地域の酪農家だけでなく、地域の農業全般にも広がっている。

子どもたちにもわかりやすいように牛をキャラクター化した漫画のパネルも作った(撮影:後藤勝)

撮影するだけで体重を計算する機器も

U-motion、Farmnote Colorのような牛のセンサーは、肉用牛にも使用されている。とくに黒毛和種のブランド牛は、1頭あたりの値段が数百万円と高額なため、病気や発情を見逃した場合の損失は大きい。転倒した牛が起き上がれなくなって死亡する転倒事故死の予防にもセンサーが効果を発揮している。

養豚分野のデジタル技術では、写真を撮影するだけで豚の体重を測定できるシステムがある。豚の販売価格には体重による格付けがあり、同じ肉質であっても80キロを超えると格付けが2ランク下がってしまう。豚は1日に1キロほど体重が増減することも珍しくないため、出荷のタイミングを誤ると利益を損なうことになる。

そのため、出荷のたびに1頭ずつ専用の体重計に追い込んで測定する必要があった。この体重測定はベテラン2人がかりで1頭につき3分ほどを要する。300頭を出荷すると考えれば、15時間かかる計算だ。その労力と人件費は大きな負担となっていた。

(撮影:後藤勝)

NTTテクノクロス(東京都港区)と伊藤忠飼料(東京都江東区)が共同開発中の機器は、AI搭載の専用端末で豚を撮影すると、数秒で体重の概算が表示される。時間短縮と省力化の効果は大きく、適切なタイミングで出荷できれば、販売価格も増えることになる。

今後、こうした個別管理のセンサーなどのデジタル化は広く普及するのだろうか。宇都宮大学農学部の池口厚男教授は「二極分化する」と見ている。

「規模を拡大する農家では省力化、効率化、高品質化を目指してセンサーなどの活用が広がっていくでしょう。かたや、これまでの方法でもやってこられたのだから、変えたくないという農家も残ります」

農林水産省の調査によると、ここ10年、酪農家1戸当たりの飼育頭数はだんだんと増えている。2009年と2018年を比較すると、乳牛の頭数は150万頭から132万8000頭へと1割強減ったが、飼育農家は2万3100戸から1万5700戸へと3割ほど減り、その結果、1戸当たりの頭数は約65頭から約85頭に増えた。

飛騨高山の足立さんは規模拡大を目指すうえで、センサー技術のさらなる高度化とともにデータ活用の進展にも期待を寄せている。多くの牧場でデータ共有ができるシステムだ。

「他の牧場との間で、繁殖などのデータを見比べ、お互いに仕事の成果を高められたらいいですね。地域のデータや全国のデータと比較できれば、自分のモチベーションも高まるように思います」

今後は、データ共有の進展に期待していると話す足立さん(撮影:後藤勝)

各牧場のセンサーから膨大なデータがネットワークで収集され、その分析結果がさらなる生産性向上につながるというイメージだ。そして、そんな取り組みは少しずつ動きだしている。

あらゆる農業データのプラットフォーム

2017年8月、農業データプラットフォーム「WAGRI」の協議会が設立された。WAGRIとは、気象や土地、地図情報、圃場ごとの作業情報を参照でき、農業団体や個人が所有するデータ、センサーやデジタル農機で得たデータなどを有償、無償で他の機関へ提供できる農業データの交換所である。主導しているのは内閣府で、戦略的イノベーション創造プログラムの一環だ。

WAGRIでは、気象や土壌の状況、地域のデータが収集される。生産者、農機メーカー、官公庁などでデータが共有されれば、最適な生産手法が見いだされる可能性がある。酪農・畜産だけでなく、穀類や野菜なども含め、農業に関するデータを収集し、網羅的に解析して活用する競争が世界中で始まっている。政府が力を入れるのは、そのためだ。

(撮影:後藤勝)

WAGRIの構想を練り、ネットワークづくりを進めてきた慶應義塾大学環境情報学部の神成淳司教授は、データ活用が日本農業の将来を左右するという。

「データ交換所でベテラン農家のノウハウが手に入れば、付加価値の高い作物を作れるでしょうし、新規参入者も早く熟練者になれます。欧米よりも気候風土が日本に近いアジアに、日本型の農法を輸出する道も開けます」

デジタル農業は個別農家の作業の自動化、データ活用で終わりではない。その先には世界で優位に立つ日本型農業の可能性が広がる。

(撮影:後藤勝)

熊谷祐司(くまがい・ゆうじ)

1966年、東京都生まれ。ビジネス誌の編集者を経てノンフィクションライターとなる。総合誌やWEBメディアで社会、経済、教育など幅広い分野の取材・執筆を担当。

[写真] 撮影:後藤勝