外出困難な重度障がい者が働くロボットカフェ。「寝たきり社長」が経営するウェブ制作会社。重い障がいがあっても「働きたい」と願う人がいる。彼らは働くことによってどんな喜びを得ているのか。仕事の現場を訪ねた。(ノンフィクションライター・古川雅子/Yahoo!ニュース 特集編集部)

テレワークならぬアバター(分身)ワーク

身長120センチの人型ロボットが、なめらかにテーブルに近づいてくる。

「お待たせしました! ブレンドコーヒーが四つ。トレイから受け取ってください」

女性の声が内蔵スピーカーを通じて聞こえてくる。客席から「ありがとう」「いただきます」などと声が掛かると、ロボットの頭部が左右に動き、一人ひとりと目が合う。胸元のカードには「ふーちゃん。島根県在住。チーズと麻婆豆腐が好き」と書かれている。

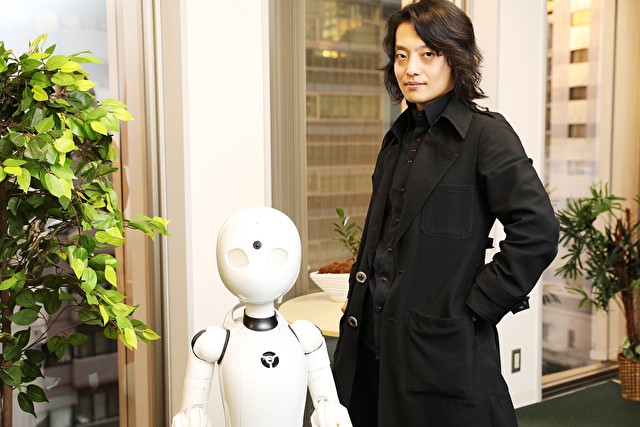

コーヒーをサーブする人型ロボット「OriHime-D」。「分身ロボットカフェ DAWN ver.β」はロボット開発を手掛けるオリィ研究所と日本財団、ANAホールディングス株式会社、一般社団法人分身ロボットコミュニケーション協会が協働して開催した(撮影:編集部)

昨年11月、ロボットがサーブする「分身ロボットカフェ DAWN ver.β」が、東京都港区のオフィスビルに期間限定でオープンした。

ロボットの名称は「OriHime(オリヒメ)-D」。「ふーちゃん」とは、島根県松江市に住む三好史子さん(24)。オリヒメを遠隔操作する「パイロット」だ。

三好さんは、脊髄性筋萎縮症(SMA)II型という疾患を有している。筋肉が中枢神経からの信号を受信できなくなって、徐々に筋力の低下や筋の萎縮がおこる難病だ。着替え、トイレ、車いすへの移乗など日常生活全般に介助が必要で、外出は困難。この日は松江市の自宅から、パソコンでオリヒメを操作していた。

カフェの壁に掲示されたパイロットの自己紹介パネル(撮影:編集部)

ドリンクを配り終えたら、お客さんとのフリートーク。「接客は緊張しますか?」と尋ねると、三好さんが答える。

「初めは少し緊張したけど、毎日いろんな人と出会えて、たくさんの話ができて楽しいです」

「島根なんですよね。出雲弁で話せますか?」

「いやあ、(島根でも)西のほうの出身なんで、言葉がぜんぜん違うんですよ」

次第に「ふーちゃん」が目の前にいる気がしてくる。

カフェでは、ロボットとお客さんとのトークタイムがたっぷりあった(撮影:編集部)

「分身ロボットカフェ」は、テレワークから一歩進んだ、いわば「アバター(分身)ワーク」の試みだ。三好さんをはじめとする重度障がい者10人が「パイロット」として採用され、オリヒメを操作する。指を動かせない人は視線で入力できるソフトを使う。パイロットはシフト制で、時給は1000円だ。

「心が躍るような経験」

カフェを取材した2日後、三好さんの自宅を訪ねた。

三好さんは3年前から松江市内の公営住宅で一人暮らしをしている。室内はバリアフリーに改装されており、24時間態勢でヘルパーによる訪問介護を受けている。

三好さんは座位を保てる。手の指先の動きはなめらかで、スマホやパソコンの操作に支障はない(撮影:鈴木愛子)

三好さんは2013年に島根県立江津清和養護学校の高等部を卒業した。当時は医療的ケアが必要な障がい児や重症心身障がい児も利用できる医療型の障がい児入所施設で暮らしていた。働きたいと望んだが、得られたのはシール貼りやデータ入力の仕事、人形の土台を作る軽作業のみ。

「施設の自分の部屋で、内職みたいにしていました」

施設を出て、支援を受けながら働くことができる通所施設を訪ね歩いたが、三好さんの身体のケアに充てる人員が不足しているといった理由から、受け入れてくれるところは見つからなかった。

夜間は呼吸器をつけて寝ており、見守りが欠かせない。寝返りを打てないため、体位変換も必要だ(撮影:鈴木愛子)

話を聞いているうちに、「分身ロボットカフェ」の開店時間が近づいてきた。15分前になると三好さんはソフトを立ち上げ、オリヒメと接続した。パイロットと、コーヒーの供給やロボットの調整などを行うスタッフが集まり、「朝礼」をする。オリヒメの動作に不具合がないかテストをする。お客さんがテーブルに着くと、いよいよ出番だ。

オリヒメの内蔵カメラが映すバックヤードの様子(撮影:鈴木愛子)

三好さんにとって、「分身ロボットカフェ」での仕事はすべてが「心が躍るような経験」だった。

「すれ違いざまにオリヒメ同士で手を振ったり、声を掛け合ったり。同僚ってこんな感じなのかなって。従来の在宅ワークでは『職場感』みたいなものはなかなか味わえなかったんです」

3体のオリヒメが行き交う(撮影:編集部)

接客も生まれて初めてだった。

「短期間に何人もの人と、しかもこれまでに会ったことのないような方たちと出会って、会話ができる。『自分の職場でも、オリヒメを使ってこんなふうに働いてくれたらいいな』などと声を掛けてくださる方もいて。これまでのシール貼りやデータ入力などの仕事と比べたら、やりがいは桁違いに大きいです。今まで私に接客業ができると思っていなかったんですが、こういう働き方ができるのなら、何でもできそうだなという気がしました」

三好史子さん。6歳で実家を離れ、障がい児の入所施設へ。21歳まで過ごした。現在はヘルパーさんたちとともに生活を営む(撮影:鈴木愛子)

大切なのは働いて面白いかどうか

三好さんの「アバター」として活躍したオリヒメを開発したのが、オリィ研究所代表・吉藤健太朗さん(31)だ。

吉藤さんは、今回のカフェを「公開実験」と位置付ける。

「実験結果として最も重視したのは、働いて面白いかどうかです。面白くない仕事だったらAIに任せればいいんです。店員として働いていた10人はみんな『夢のような時間だった』と言ってくれました。働くうちに仲間意識が一気に向上して、最終日に近づくころにはロボットとスタッフとで『イエーイ』ってハイタッチしていたり」

オリィ研究所代表・吉藤健太朗さん。小中学校時代の不登校・ひきこもりの経験から「孤独の解消」をテーマに研究を続ける(撮影:鈴木愛子)

カフェのアイデアはどこからきたのかと聞くと、2017年に28歳で亡くなった親友、番田雄太さんの存在抜きには語れないと答えた。

番田さんは幼いころに交通事故で脊髄を損傷し、首から下を動かすことができなかった。フェイスブックで吉藤さんと知り合った番田さんは、秘書としてオリィ研究所に勤務するようになり、岩手県からオリヒメで出社していた。

カフェではオリジナルサイズのオリヒメも接客していた。中に入っているのはTKたけひろさん(撮影:編集部)

「最初は、その場にいて店員をする『寝たきりカフェ』をやろうぜと話していたんです。番田は、人に世話をされるのではなく、人の役に立つ側に回りたいといつも言っていました。もし分身を自分で動かせたら、お客さんに飲み物や食べ物をサーブできる。ついでに、大好きな唐揚げを自分で自分の口にウィーンと持ってきてつまみ食いもできる。そんな彼のプランが出発点にありました」

ロボットの目を通して、パイロットにはお客さんがこんなふうに見えていた。一人ひとりのお客さんの顔もはっきり見えた(撮影:鈴木愛子)

「分身ロボットカフェ」は1日4回の入れ替え制で、各回50分。そのうちの半分以上をフリートークに充てた。吉藤さんはカフェの意義をこう語る。

「あの時間の使い方って、もはやカフェじゃなくてスナックじゃないかと(笑)。『コーヒー1杯で1000円は高い』と言ったお客さんは一人もいないです。海外にはエンターテインメントとしてロボットを売りにしたレストランがあると聞きますが、決定的に違うのは、私たちは『人』にフォーカスしているということ。テクノロジーは主役じゃない。新しい働き方が、そのまま未来をつくっているということなんです」

吉藤さんは著書『サイボーグ時代』で、人が万能性で評価される時代から、適材適所で評価される時代になる、と語っている(撮影:鈴木愛子)

福祉制度と就労支援施策との板挟み

近年、障がい者雇用数は増加傾向にある。厚生労働省によると、従業員50人以上の民間企業に雇用されている障がい者は49万5795人(2017年)。14年連続で過去最高を更新した。

一方で、特例子会社という障がい者雇用の受け皿を設立し、法定雇用率の帳尻を合わせている一面もある。

障がい者の中でも、自分で身の回りのことをほぼできる人は、特例子会社に雇用され、事務仕事などに就くのが一般的だ。障がいの度合いが重くなればなるほど、受け入れる企業の数は減る。介助人員をそろえてまで、体を動かすことが著しく困難な重度障がい者を受け入れる企業は多くない。

障がいが重度だと、短時間しか働けないケースが出てくる。週20時間以上働かなければ、法定雇用率に算入されない。それだと企業のインセンティブにつながらない。

(撮影:鈴木愛子)

さらに、前出の三好さんが直面するのは福祉制度と就労支援施策との板挟みだ。

彼女が一人暮らしをするには、24時間途切れない介助を受けられる「重度訪問介護」という福祉サービスが欠かせない。家族による介護に限界がきたり、三好さんのように一人暮らしを選択したりした人の多くが利用するサービスだが、利用中の経済活動は基本的に認められていない。厚生労働省は「就労の支援は恩恵を受ける企業の役割」としており、在宅就労もそれに準じると考えられるためだ。

さらに悩ましいのは、「経済活動」には明確な基準がなく、自治体ごとに判断が分かれること。現状では雇用に基づく賃金としては受け取れないため、「分身ロボットカフェ」の報酬は謝礼として受け取った。三好さんは胸の内をこう話す。

「24時間態勢で支えてもらってありがたいし、生活しやすい。ヘルパーさんの介助を受ければ、私にもできることはたくさんある。それなのに、介助を受けていると堂々と働けない。一番困っているところです」

(撮影:鈴木愛子)

元厚生労働事務次官で、障がい者の労働問題にも取り組んできた村木厚子さん(63)はこう言う。

「まずは、今ある制度をいかに柔軟に使っていけるかではないでしょうか」

例えば、法定雇用率の算出方法の工夫。精神障がい者の雇用で特例措置として認められている方法に「グループ雇用」がある。1人で週20時間以上働くのが難しい場合、何人かで割って、1人当たりの勤務時間を短くする方法だ。その場合、0.5人とか0.25人などとカウントされる。

「『週20時間』が壁になるのなら、『グループ雇用』を身体障がい者にも認めればいい」と村木さんは提案する。

村木厚子さん。「女性活躍や働き方改革を進めていくうえで、相対的に人数の少ない重度障がい者の働き方の変革は、一つの試金石になる」と言う(撮影:編集部)

もともと障がい者雇用は、身体障がい者からスタートし、知的障がい者、精神障がい者へと発展してきた。それでも、重度障がい者については、「無理して働かなくても」「仕事は無理でしょう」などと思われてきたところがあると村木さんは言う。

「特に企業の雇用はそう。特例子会社で『通勤できること』を条件にしているところはたくさんあります」

一方で、ICTの発展とともに、在宅でも施設でも十分に働ける環境が整ってきた。

「重度障がい者の方々から、『仕事をしたい』『ここまでの働き方ならできるのに、機会がない』といった声も上がってきました。これからの課題です。そうした人にどうやって活動の場を広げていってもらうか。政策を現状に合わせていく必要があるでしょう」

「寝たきり社長」が経営する会社

愛知県東海市の住宅街。あるアパートの一室に、佐藤仙務(ひさむ)さん(27)を訪ねた。「寝たきり社長」と称して、ウェブサイトや印刷物のデザイン・制作を請け負う会社「仙拓」を経営している。

初の決算は2012年5月で、売上高は76万750円だった。それから7年。

「売上高は、初決算から約10倍には伸ばしています」

佐藤さんも三好さんと同じ脊髄性筋萎縮症だ。三好さんがII型(生後6カ月から1歳6カ月の間に発症)であるのに対し、佐藤さんはI型。生後6カ月までに発症する重症型である。左手の親指だけ、わずかに動かせる。

「仙拓」を経営する佐藤仙務さん。頭上にモニターを設置して仕事する(撮影:鈴木愛子)

この部屋は応接室として会社の経費で借りている。議員や企業の視察、マスコミの取材対応などに使うためだ。にもかかわらず、こんなふうに言われるのだという。

「あるとき、『佐藤さん、いつかはこういう部屋代も払えるようになるといいね』って励まされたんですよ。僕は内心、『ちょっと待って。なんで親とかが払っていることになっているの?』と思ったんですけどね(笑)。『僕が何時間もしゃべった話、全部そういう前提で聞いていたの?』って」

全てお膳立てしてもらっての社長業だと勘違いされたのだ。

佐藤さんの仕事ぶりは“モーレツ”だ。ネット経由で飛び込み営業、社員との打ち合わせはビデオチャット。テレビや雑誌の取材にも積極的に応じる。本を書き、MBA取得のための勉強も続けている(撮影:鈴木愛子)

実際、重度障がい者の就労は「稼ぐ」というイメージからはほど遠い。就労系の障がい福祉サービス「就労継続支援B型事業(以下、B型事業)」で働く人の平均工賃は、全国平均で月額1万5603円 (2017年度)。雇用契約を結ばないため、最低賃金の適用外だ。

佐藤さんは「障がい者が働くというイメージを、根っこのところから変えていきたい」と力を込めて話す。

ユーモアがあり、切れ味のよい語り口。組織のトップとして8年間やってきた自信がにじむ(撮影:鈴木愛子)

佐藤さんは2010年に愛知県立港養護学校(現・特別支援学校)の高等部を卒業した。障がい者が簡単な仕事を行い賃金を得る通所の授産施設(現在は多くがB型事業に移行)に就職が内定していたが、実習のとき、車いすの男性からこんな言葉を投げられた。

「おまえみたいな軟弱障がい者、ろくな人生送れない」

「心が折れた」佐藤さんは内定を断ってしまう。しばらくは不安の中にいたが、悔しいという気持ちが消えなかった。そしてこう思うようになった。

「就職先がないなら、自分で会社をつくればいい」

翌年、19歳のときに同じ病気を持つ幼なじみと2人で「仙拓」を起業した。

父親手作りの入力デバイス。左手の親指で左クリックボタンを押す。右手にはトラックボールが握られている。最近は視線入力装置を使い始め、タイピングがより速くなった(撮影:鈴木愛子)

仕事の日は顔つきが変わる

会社を立ち上げて数年が経過したとき、佐藤さんの中に、むくむくと湧いてきた思いがあった。

自分と同じような人を雇って、重度障がい者が自分らしく働ける場をつくりたい──。

2014年のある日、佐藤さんはフェイスブックで、一人の男性の経歴に目を留めた。その男性、宗本智之さん(40)は3歳で筋ジストロフィーと診断された。病気と闘いながら勉強を続け、近畿大学大学院総合理工学研究科に進学。「寝たきり」になりながらも、28歳で数学の博士号を取得した。その翌月、気管切開を行って人工呼吸器をつけるようになった。

シンパシーを感じた佐藤さんは、宗本さんにメッセージを送った。

「一緒に働いてみませんか」

宗本さんのベッド脇の棚には、パソコンの本体とモニター、プリンター、カレンダーなどが、所狭しと並んでいる。在宅で仕事をしていたころから、ベッド脇は「コックピットのような状態」だったという(撮影:宗石佳子)

宗本さんは最初、「新手の詐欺?」と警戒したという。メッセージの送り主は寝たきりの若者で、会社の社長をしており、しかも就業の経験もない自分に仕事を依頼したいというのだから。

半信半疑だったが、「ちゃんとした会社だと分かって安心」し、2014年に嘱託社員第1号となる。無事に最初の給料が振り込まれたときは、介護をする母の明枝さん(66)に、チーズケーキをネットで注文してプレゼントした。明枝さんは、少ない給料ながら、サプライズでケーキを買ってくれたその気持ちがうれしかったと話す。

「いつものなじみの味なんですが、そのときは格別でしたね」

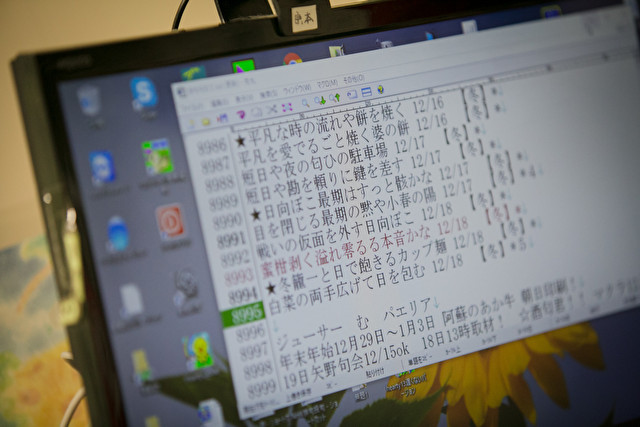

宗本さんは俳句が趣味で、毎日4句つくるのが日課。コンテスト受賞作も多い(撮影:宗石佳子)

現在、宗本さんは大阪府豊中市の国立病院機構刀根山病院で入院生活を送りながら、週に1回、1時間のペースで働いている。人工呼吸器をつけているため発話は途切れ途切れだが、パソコンを使った文書づくりやエクセル作業は驚くほど速い。明枝さんによれば、仕事の日は顔つきで分かるという。

「朝から『今日は仕事せなあかん』という感じで、緊張感のある表情に変わりますから」

宗本智之さん(撮影:宗石佳子)

法定雇用率は「0%」

現在、仙拓で働く社員は7人、フリーランスの外部スタッフが3人。全員が在宅勤務で、重度の障がいがあり家族による介護を受けている人、宗本さんのように病室で勤務する人など、状況はさまざま。1日に数時間だけ働く人もいるし、週に数日だけ働く人もいる。佐藤さんはこう言う。

「週20時間に到達しない短時間ワーカーばかりですから、あえて換算すると、法定雇用率は『0%』ということになります。雇用率を考えて障がい者を雇う企業の場合、短時間しか働けない重度の人をわざわざ雇おうというモチベーションは湧きにくいですよね」

宗本さんの仕事中のモニター。ウェブサイト閲覧者の情報を分析する(撮影:宗石佳子)

仙拓では、働く人の個々の事情や要望に合わせるために、クラウドによる勤怠管理システムを使い、時給換算で月給を支払う。

「僕は最近、障がい者が働くうえで、必ずしも既存の『障がい者雇用』の枠組みでなくてもいいんじゃないかということを考えていて。というのは、働き方っていろいろあっていいと思うからなんです。うちには障がい者のほかに、健常者で子育てや家事を優先させて働く人もいます」

「分身ロボットカフェ」の「アバター就労」の実験。「寝たきり社長」が取り組む、障がい者雇用の枠組みを飛び出した会社経営。働き方改革や女性活躍が言われるなかで、重度障がい者自身による挑戦は、「なぜ働きたいのか」「どんなふうに働きたいのか」を私たちに問い掛ける。

古川雅子(ふるかわ・まさこ)

ノンフィクションライター。栃木県出身。上智大学文学部卒業。「いのち」に向き合う人々をテーマとし、病や障がいを抱える当事者、医療・介護の従事者、科学と社会の接点で活躍するイノベーターたちの姿を追う。ニュース週刊誌「AERA」の連載「現代の肖像」、Yahoo!ニュース 特集「病とともに」をはじめ、人物ノンフィクションも数多く執筆。