集中豪雨による災害が毎年のように起きている。短時間に集中的に降り続く豪雨は河川の氾濫を引き起こし、あっという間に生活地域を浸水させる。今夏の西日本豪雨でも多くの人が逃げ遅れ、被害に遭った。じわじわと地球温暖化が続く中、異常な豪雨は今後も多発する可能性があるという。こうした豪雨災害にどう向き合うべきなのか。水害、河川工学、気象の専門家に尋ねた。(鈴木毅/Yahoo!ニュース 特集編集部)

氾濫災害は今後ますます多発する

河田恵昭/関西大学社会安全研究センター長

地球温暖化が進み、それに伴う災害も新しい次元に入ってきています。地球温暖化は長期的には渇水化を進行させ、日本でも平年値で1500ミリ程度の年間降雨量は少しずつ減少しています。その一方で、集中豪雨などの極端な現象が起きています。降るときはものすごく降り、降らないときは全く降らない。

今後も地球温暖化が進めば、大規模な洪水や高潮などの災害がますます発生する可能性があるし、どこまで激しくなっていくのか分かりません。実際、すでに地球温暖化が影響していると思われる災害が、世界中で多発する時代に突入しているのです。

河田恵昭(かわた・よしあき)/関西大学社会安全研究センター長、京都大学名誉教授、人と防災未来センター長。1946年、大阪府生まれ。1969年、京都大学工学部土木工学科卒業、1974年、同大学院工学研究科土木工学専攻博士課程修了。1976年、京都大学助教授、1993年、同教授。地域防災システム研究センター(後に防災研究所)。2009年、京大退職、関西大学社会安全学部教授・初代学部長。2016年より同大特別任命教授。(撮影:鈴木毅)

7月の西日本豪雨では様々な形の洪水災害が起きました。その原因となった事象は次の7パターンに分類できます。

監修:河田恵昭・関西大学社会安全研究センター長(図版:ラチカ)

一連の事象は「カスケーディング・ディザスター(連続滝状災害)」と呼ばれ、滝が川の上流から下流にかけて様々に形を変えるように、次から次へと姿を変えた氾濫災害が連続的に発生することをいいます。2017年7月の九州北部豪雨でも筑後川の上流から下流にかけてこの事象が発生し、多くの被災者を出しました。

今回の西日本豪雨で特徴的だったのは、これが一つの河川ではなく、広範囲で同時多発的に起きたことです。異常な豪雨に連続滝状災害の変形バージョンが現れたのです。

広範囲が冠水した真備町(写真:読売新聞/アフロ)

今回の西日本豪雨では、九州、中国、四国地方と広い範囲でものすごい量の雨が降りました。降った雨の合計は約824億トン。気象庁のデータがある37年間で最大です。琵琶湖の貯水量の3杯分と言えば、その膨大さがわかるでしょう。

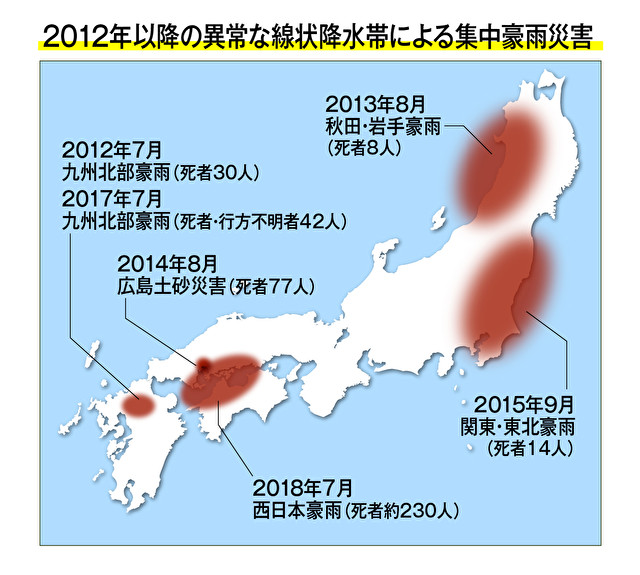

気象庁のデータを見ると、明らかに異常な集中豪雨災害は2012年7月の九州北部豪雨から毎年のように起きています。

これは地球温暖化によって顕在化するようになった異常気象だと考えられます。異常に発達した線状降水帯(積乱雲が次々と発生して強雨をもたらす線状に延びる降水帯)によって引き起こされ、雨の降り方も雨量も激しい上に、今までにない場所で、今までにないパターンで降る。

その結果、これまでの河川の治水計画が通用しない事態が起きているのです。

監修:河田恵昭・関西大学社会安全研究センター長(図版:ラチカ)

例えば、2015年9月の関東・東北豪雨で茨城県常総市に大規模な被害をもたらした鬼怒川の氾濫は、観測史上、例のない雨の降り方によるものでした。

このとき流域の降水量は計6.5億トン(浜名湖の貯水量の約2倍)。特徴的だったのは、豪雨が下流域で始まって上流方向に向かっていったことでした。そのため上流の四つのダムは満水の70%程度にしか達していなかったのに、下流で堤防が決壊したのです。まったく想定されていない事態です。

このような時代には、これまでのようにダムや堤防など「ハード防災」で抑え込もうという考え方は通用しません。米国でも「フラッド(洪水)・コントロール」という言葉はもはや死語になっていて、現在は「フラッド・マネジメント」という考え方が主流です。

(コラージュ:EJIMA DESIGN/ペイレスイメージズ/アフロ、アフロ)

米国では、2005年8月に米南東部を襲い、1800人以上が亡くなった大型のハリケーン「カトリーナ」の教訓から「タイムライン(防災行動計画)」の策定が重要視されています。

災害時の対策活動について、州政府などの防災関係機関があらかじめ状況を想定し、どのようなときにどのような対策を実施するのか、「いつ」「だれが」「何をするか」を時系列で整理したプログラムです。例えば、ハリケーンの上陸予定時間を「0時」の起点として、州知事はその36時間前に避難勧告を出すことなどが時間ごとに決まっています。2012年のハリケーン「サンディ」の際には、この「タイムライン」によって被害を最小限に抑えることができたと評価されています。

日本でも現在、国土交通省を中心に、国・地方自治体・企業・住民などが連携して大規模災害に備えた「タイムライン」の導入が進められています。ただ、さまざまなケースに対応できるように、もっといろいろなパターンの災害に対象を広げていく必要があります。さらに、住民たちが個人個人の「マイタイムライン」を決めておくことも重要です。

「垂直避難」が通用しない大規模洪水に備えよ

二瓶泰雄/東京理科大学理工学部土木工学科教授

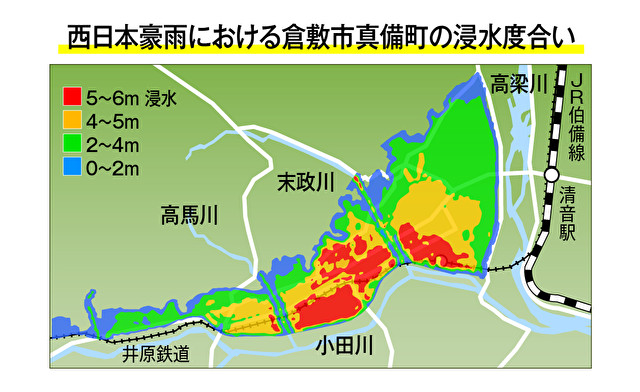

7月の西日本豪雨では、岡山県倉敷市真備町が広範囲で水没し、51人の死者が出ました。

同町の東側を流れる本流の高梁川の水位が上がり、支流の小田川からの水が合流する高梁川に流れ込みにくくなり、あふれ出た。これは「バックウォーター現象」と言いますが、今回、現地調査で意外な事実が分かってきました。

二瓶泰雄(にへい・やすお)/東京理科大学理工学部教授(土木工学科水理研究室)。1992年、東京工業大学工学部土木工学科卒業、1994年、同大学院理工学研究科土木工学博士課程中退。2000年、東京理科大学講師、2004年、同大助教授。2015年より現職。(撮影:八尋伸)

今回の豪雨によって小田川で2カ所、そして小田川に流れ込む支流の末政川、高馬川、真谷川で6カ所の計8カ所で堤防が決壊しました。

その結果、これらの堤防で挟まれた真備町の低地が水没したのです。

真備町では堤防をしっかりと造っていました。それがゆえに、いったん堤防が崩れると、あふれた川の水が低い土地へどんどん入り込み、溜まっていく。一方で、溜まった水が抜けていかない。真備町の浸水の深さは5メートル以上になりました。

深さ3メートルで家屋の1階分、5メートルになると2階に逃げた大人が立っていられないほどです。

しかし、ここで重要なのは、真備町のハザードマップでは浸水時の深さは5〜10メートルと、もともと予想されていたことです。

東京理科大学・二瓶泰雄教授提供の動画をもとに作成(図版:ラチカ)

ここで、洪水痕跡の確認や住民の聞き取り調査などから作成したシミュレーションをもとに、実際どのように浸水が進んでいったのか、見ていきましょう。

【動画60秒】西日本豪雨・真備町での浸水をシミュレーションで再現

まず、川の氾濫は小田川の複数の支流から始まりました。

7月6日から7日に日付が変わる前後の時間帯です。真備町の指定避難場所は南の山側にありましたが、その道中に位置する支流から水があふれてきた。この時点で避難行動に影響が出た可能性があります。

それから2~3時間程度で本流の小田川の堤防が次々に決壊、堤防と堤防に挟まれた地域に水が溜まっていきました。高馬川の西側の地域では、7日午前2時台に広い範囲で浸水深3メートルに達したとみられます。

その後、7日午前6時の時点で、末政川を境に西側はほとんど水没。しかし、東側の川辺地区、辻田地区にはまだ水が来ていませんでした。川辺地区のまび記念病院にはけが人らが集まり、医師たちが仕事を始めようとしていました。

しかし、午前7時ごろには東側の堤防も崩れ、急激に浸水が進みます。そして午後12時には、広い範囲で3メートル以上の浸水となりました。浸水の始まりから12時間程度の時間差がありましたが、結局、この二つの地区で計12人が亡くなっています。

真備町の被害家屋(写真:高橋智裕/アフロ)

真備町の避難所は町中から1キロ程度の山間に4カ所ありましたが、夜中の豪雨の中、さらに停電している中で歩いて向かうのは非常に困難です。真備町では、死亡した51人のうち42人が自宅で、さらにその半数程度が1階で亡くなりました。

水害の避難には、大きく「垂直避難」と「水平避難」の2種類があります。「垂直避難」とは、自宅の2階など垂直方向に避難すること。「水平避難」は指定された避難場所などに行くことです。

(撮影:八尋伸)

2017年の九州北部豪雨では、大きな被害を出した福岡県朝倉市の赤谷川流域の住宅を1軒1軒調査しました。その結果、被害は川沿いや崖の近くに集中し、亡くなった人の9割が「水平避難」できずに自宅にいたことが分かりました。

一方、赤谷川上流の本村集落では、地域の自主的な取り組みで被害を免れました。集落ではあらかじめ、地域から遠い指定避難場所ではなく、高台にある住宅に避難することを自主的に決めていて、住民の半数が避難していたのです。地域として、こうした「豪雨避難スペース」を設定しておくことは有効です。

2015年9月の関東・東北豪雨では、茨城県の鬼怒川、宮城県の渋井川などで堤防決壊が相次ぎました。安全に水を流せる設計上の水位「計画高水位」を超える水が長時間流れ続けたため、堤防に強い負荷がかかったのです。今回の西日本豪雨を含め、堤防を造る際の想定を上回るケースが増えています。

被害にあった真備町で続く撤去作業(写真:毎日新聞社/アフロ)

計画的な治水のためにダムや堤防の整備を着実に進めることが必要ですが、それでも能力を超える大規模な洪水に備えなくてはなりません。朝倉市や真備町のケースのように「垂直避難」が通用しない水害が増えていることは深刻な問題です。

これは特定の地域だけの問題ではありません。堤防に囲まれた低地は大都市にも多く存在します。

東京では、荒川と江戸川に挟まれた地域(江東区・江戸川区・葛飾区・墨田区など)は海抜ゼロメートル地帯と呼ばれ、まさに真備町と同じ条件です。常日ごろからハザードマップなどで自分の住んでいる地域のリスクをきちんと知り、いざという時には早め早めに「水平避難」することを心掛ける必要があります。

(撮影:八尋伸)

豪雨、猛暑、大寒波……もっと極端な気象が繰り返される

森朗/気象予報士・ウェザーマップ代表取締役社長

フェーズが変わったのではないか――そう感じざるを得ないほどに、いま日本の気象現象の起こり方が変化してきています。

気温は年々上昇傾向、雨の降り方が激しくなり、一方で極端な寒波や大雪にも見舞われる。「集中豪雨」「ゲリラ豪雨」「巨大台風」……テレビ番組の天気情報の時間はますます増えています。

森朗(もり・あきら)/気象予報士・ウェザーマップ社長。1959年、東京都生まれ、兵庫県西宮市育ち。 大学卒業後は日鉄建材工業(現・日鉄住金建材)に入社し、経理・総務・営業職に従事。1995年に気象予報士資格を取得し、ウェザーマップに入社。TOKYO MX(東京メトロポリタンテレビジョン)の気象キャスターを経て、TBS「ひるおび!」など、テレビ・ラジオ番組に多数出演。2017年7月から現職。(撮影:八尋伸)

7月の西日本豪雨とその後に続いた全国的な異常な猛暑は、気候的にみると日本の位置がフィリピンあたりにまで南下した印象です。

確かに、個別の事象の直接的な原因についてはこれまでの知見で説明できます。日本の上で太平洋高気圧の西への張り出しが弱い状況で、南から暖かくて湿った空気が入り込み、前線の活動が活発になった――今まで何度も言われてきたことです。ただ、今回は、その結果として引き起こされた現象があまりにも激しかった。

豪雨は九州から始まり、中国、四国地方に広がりました。これまでの集中豪雨は文字通り「集中」していて、昨年の九州北部豪雨にしても、2014年の広島豪雨にしても、範囲は限られていました。それが今回は、流れ込んでくる湿った空気の全体量がとにかく多く、同時多発的に広範囲で激しい雨をもたらしたわけです。

今夏の気圧配置で特徴的だったのは、例年ならもっと南に位置しているはずの太平洋高気圧が日本列島の真上に位置し、湿った空気が流れ込んでくる“集合地点”になっていたことです。それは、例年ならばフィリピン辺りで起きていることです。

(コラージュ:EJIMA DESIGN/アフロ、ペイレスイメージズ/アフロ)

こうした現象の原因が「地球温暖化」にあると言えば簡単ですが、例えば昨年の関東は冷夏でしたから、今後もこれが続くと明言することはできません。

個人的には「海面温度の上昇」に注目しています。

近年の傾向で以前と大きく違うのは、地球温暖化によって海全体の温度が高くなっていることです。

その仕組みについては一般的に、①大気中の二酸化炭素が増えることで、②大気の温室効果が強まって気温が上昇し、③そのため海水の温度が上がり、④空気中の水蒸気が増えている、と説明されています。

水蒸気量が増えているから、湿った空気が持つ水量が高くなり、爆発的な雨や豪雪をもたらしているのです。

(写真:ペイレスイメージズ/アフロ)

私は科学者ではないので、なぜ地球温暖化が起きているのか、正確に検証することはできません。ただ、気温も海水温も確実に上がっています。世界の海面水温はこの100年間で約0.5度のペース、日本近海に関しては1度以上のペースで上昇しています。日本の気温も同様に1度以上のペースで上がっています。

日本では昨年までに40度以上の気温が全国で過去27回観測されていますが、そのうち24回が1990年以降。今夏だけで、さらに17回記録しました。

今夏は世界的にも異常気象が報じられています。欧州各地は記録的な猛暑に見舞われました。これは天気図を見る限り、偏西風が高気圧によって北に押し上げられた結果、欧州を中心に気温が上がったからだと思われます。ただ、これまでの気象の常識では、ものすごく暑い地域があれば、ものすごく寒い地域が出てくるものでした。

それが今回は、どこも猛暑、猛暑、猛暑……。なにかがおかしい、そう感じています。

これまで科学的に積み上げてきた気象の常識が通用しない時代になりつつあります。世界的な規模で気象条件が変わってきています。今年の夏が「異常」だったのではなく、日本でも気圧配置などの条件が合致すれば、今夏のような極端な天候、いや、もっと極端な天候が繰り返される可能性があるのです。

(撮影:八尋伸)

鈴木毅(すずき・つよし)

1972年、東京都生まれ。慶應義塾大学法学部卒、同大学院政策・メディア研究科修了後、朝日新聞社に入社。「週刊朝日」副編集長、「AERA」副編集長、朝日新聞経済部などを経て、2016年12月に株式会社POWER NEWSを設立。

[写真] 撮影:八尋伸

写真監修:リマインダーズ・プロジェクト 後藤勝

コラージュ:EJIMA DESIGN

図版:ラチカ

[トップ画像]

写真:ペイレスイメージズ/アフロ、アフロ、ロイター/アフロ