女性誌休刊ドミノ、化粧品広告はインフルエンサーへ 巧妙化するSNSステマと#PRが生む安心

●コロナ禍で一気に加速。老舗女性誌休刊のインパクトに揺れる出版界

コロナ禍に入り、女性誌の休刊が目立っている。しかしコロナは一つの引き金に過ぎず、長年続く雑誌不況に加え、女性誌にとって大きな痛手となったのが、意外にも“インフルエンサーの台頭”だった。

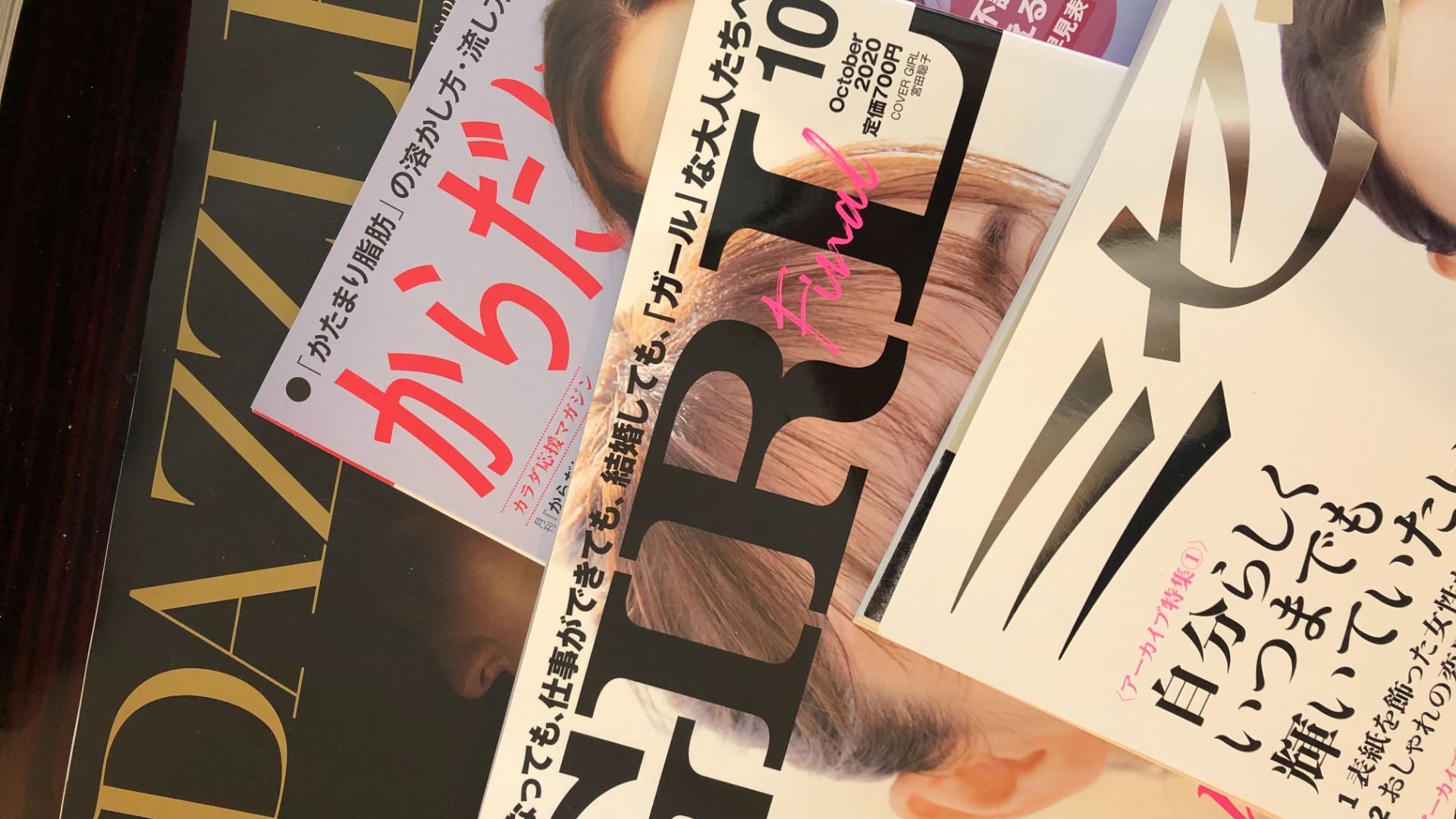

まず、去年から今年にかけての休刊ドミノにおいて、非常にインパクトが大きかったのが、「JJ」と「ミセス」という老舗雑誌の休刊。1975年創刊、ブランド信仰と女子大生文化を生み、まさに一時代を築いた「JJ」は不定期刊行となるものの、事実上の休刊となる。また戦後間もない婦人誌創刊ラッシュにおいて最も洗練されたファッション誌としてデビュー、今年60周年を迎えた「ミセス」の休刊は、女性誌の世界に衝撃を与えた。一方、新興誌として大きな期待を集めた日経BP発行のラグジュアリー系女性誌「ダズル」「エ ルージュ」ウェブマガジンの「ニッケイリュクス」がいずれも昨年、休刊や停止を発表している。他にも、「アンドガール」「ママガール」「グリッター」、複数のウェディング雑誌など、ひっそりと休刊していった女性誌も少なくない。月刊誌が季刊または不定期刊行化するケースも増えており、臨時休刊や合併号等も含めると、コロナ禍において出版されなかった雑誌は、2020年だけで100誌以上に及ぶと言われる。アパレルも化粧品業界もコロナ禍で大打撃を受けており、広告収入が当面見込めないこともあり、もともと経営が厳しかった雑誌は持ち堪えられなかったという形だ。雑誌自体の売り上げ以上に広告収入に頼る雑誌は多く、一時期60万部を超えたミセスは日本で初めて販売収入を広告収入が上回った雑誌とされる。

●インフルエンサーによるSNS広告、1本700万というケースも

もちろん雑誌不況自体は10年以上前から始まっており、怒涛のごとく押し寄せたネットメディアと活字離れが相まって、雑誌の部数が減少傾向を強いられているのは、もうずいぶん前から予期できていた“時代の趨勢”の範囲内。しかし、ある意味予想を超えてきたのが、いわゆるインフルエンサーによるSNSの投稿だった。実は驚くなかれ、4、5年ほど前から雑誌の広告やタイアップよりも、個人による投稿を中心とした「インフルエンサー施策」に予算を費やすクライアントが急増。今や揺るがぬ主軸となり、雑誌に多大な影響を与えたのである。

とりわけ“商品を試してみてどうだったか”という単純な感想を伝えるスタイルに見事ハマったのが化粧品。様々なケースがあるものの、1つの例をあげるならば、フォロワーを10万人以上持っている美容系ユーチューバーで、例えば30秒ほどの動画をあげたとすれば、ピンキリあるものの200万〜700万円ほどの広告費が支払われる。再生回数によってもまた金額が変動。もちろんそれが直接個人に入るわけではなく、そこに広告代理店のほか、昨今非常に増えているインフルエンサー専門のキャスティングやマネージメント会社などが入り、それぞれのマージンを取っていくので、個人に渡るのが3分の1ほどになってしまうケースも多いとされる。それにしても30秒で一般の個人がそこまでの収入を得るようになっているのは確かなのだ。また一方、美容系インスタグラマーの場合はフォロワー数×3〜4円の収入を得ているとされる。ではなぜクライアントは、決して小さくない予算を雑誌ではなく個人のインフルエンサーたちに投じるのか。これは完全に数の論理。今や、発行部数が10万部を超える雑誌は主要雑誌の2割ほど。5万部前後で推移する雑誌も少なくないのだ。これに対し人気ユーチューバーともなれば、20万、30万のチャンネル登録者数を誇っている。ましてやリアルターゲットに対し、短時間でストレートに商品の良さをダイレクトに伝えられるとなれば、極めて単純な力学が働き、このいびつな構造ができ上がってしまったという訳なのだ。ちなみに雑誌の広告料金(タイアップも含む)は平均してページ150万から250万円ほど。読まれる保証のない雑誌で2ページ展開するよりも……と考える訳である。

●個人のインフルエンサーによるSNS投稿はステマと背中合わせ

しかし問題は、こうした商品紹介の投稿は常にステマと背中合わせなこと。ユーザーに広告だと気づかれないように商品を紹介したり、コメント欄にファンやユーザーを装った宣伝を行うステルスマーケティング、通称ステマが大きく報じられ一気に社会問題化したのが、2012年に起こった通称ペニオク事件。入札しても事実上落札できないペニーオークションサイトで、入札者から手数料を不当に得た詐欺罪の容疑で関係者が有罪判決を受けた際、何人もの芸能人がいわばサクラになって、あたかも商品を落札したかのような嘘をSNSにあげたことで大炎上。一件数十万の報酬を得ていることが明るみに出て、名前が挙がった芸能人の何人かは、その後芸能界から姿を消している。本人たちが詐欺の片棒を担いでいることを知らなかったとしても、社会的な制裁を受けている訳だ。

これを機に警戒感が生まれ、暗黙の了解が生まれたものの、相変わらず個々のモラルに任されているといった状態。欧米ではステマは違法として取り締まられているというが、日本ではまだその動きすらないために、一時はステマが横行したはず。ただ一方で、それと疑われるようなものに関してはたちまち炎上、そこがSNSの怖いところで、クライアントにもクレームが殺到することから、この数年ステマは激減していると言われる。法整備はされていないものの、「PR」「提供」「〇〇とのタイアップ」といった#を入れることが必須となり、この表記がないものはたちまち疑惑の目が向けられる。今やステマ警察もウヨウヨいることから、関係者は表記の有無に非常に神経質になっているともいう。

●意識的または無意識に、ステマに加担しているインフルエンサー

有名インフルエンサーが関わっている案件に関しては大きなお金が動くだけに、自浄作用が働いている上に、タイアップとわかっていてもフォロワーがそのインフルエンサーを信頼していれば十分に効果が出るため、#PRがあることはむしろ安心を生む。内容も次第に研ぎ澄まされ、正直に「こういうところが残念だった」という感想も入れることで逆に信頼性を得ており、そこはクライアントも承知している。既にいくつもの不文律がそこに成立しているのだ。

先頃も、オルビスの社員が身分を明かさずに、SNS上でインフルエンサーとして自社及びグループ会社の商品紹介を行っていたことを同社が公式Twitterアカウントにて謝罪しているが、これは逆に、もともと美容系インフルエンサーとして活動していた女性が社員として採用されたというのが実際の流れであるらしく、お互い常識の範囲でねという、これまた暗黙の了解があったのが、ついエスカレートしたということなのだろう。また、複数のインフルエンサーが同じ時期に同じ商品を同じような表現でSNSにあげたことでステマを疑われるケースもあるが、これはメーカーが行う発表会に多くのインフルエンサーが招待されており、ほぼその場で競うように新製品の情報をあげたりすることが日常化しているために起こりうること。ただ状況はまだまだ深刻で、SNSのステマ問題に詳しいITジャーナリストの高橋暁子氏は、こんな具体例を挙げてくれた。

「2019年に『アナと雪の女王2』を宣伝する漫画が、ほぼ同時にTwitterで複数の漫画家から投稿されました。後でステマだったことが判明し、漫画家やウォルト・ディズニー・ジャパンが謝罪することになりました。この事件をきっかけに、過去にアベンジャーズやキャプテン・マーベルでも同様のことが行われていたことがわかりましたが、このように判明していないステマは多数あると考えられます。『“PR”とつけなければいけないのを知らず、クライアントから言われるままにインスタで宣伝投稿したことがある』というユーザーの話を聞いたこともあります」

というふうに、実際は企業から発信の対価となる報酬を渡しているにもかかわらず、それを明示せずに情報をあげるステマ行為が、意識的にまた無意識に行われている実態もある。特にステマへの知識を持ち合わせない伸び盛りのインフルエンサーが狙われやすく、見分けがつきにくいためステマが巧妙化している一面もある。ネット社会では、良いことも悪いことも常に予想を超える仕組みが生まれ、更新され続けていくのを念頭に置きながら、自分なりの正しい判断をするしかない時代。緊張感を持って覗きたいものである。

どちらにしても一般消費者は自分とほぼ同じ目線を持ちつつも、少しだけ詳しく賢く一生懸命な一般女性からの評価を知りたい訳で、そのツボにはまったデジタル広告はしばらく続くのだろう。逆に今はそうしたインフルエンサーとメーカーがあえてタッグを組んでの新企画が次々生まれているほど。彼女たちは会社を立ち上げるなど、ベンチャービジネスとしての道を模索し始めてもいる。

●女性誌の世界を実際に救ったのは、意外だけど「付録」

かくして、正直長くは続かないだろうと思っていたSNS広告がここまで力を持ってきてしまった今、女性誌に未来はあるのか。あらゆる物事には揺り戻しがあって、SNS広告一辺倒になっていた有名ブランドが、雑誌広告に戻りつつあるケースもあり、もちろん希望はなくもない。でも、紙媒体はなくならないはずという不確実な未来を拠り所にしていた女性誌の世界を実際に救ったのは、意外だけれど「付録」であった。付録は少女雑誌だけのものではもう全くなく、今や大人が大喜びするものとなっているのだ。毎号豪華な付録をつけることで飛躍を見せたのが宝島社。10代から60代まで、10年ごとにターゲットを変えた女性誌をエスカレーター的に作り、今や揺るがぬ存在となっている。小学館や集英社といった大手も付録に積極的で、ポーチやバッグ、化粧品や美容小物はもちろん、時計や傘やストッキング等の雑貨まで今や何でもあり。情報の速さで負けても、物品提供は雑誌の独壇場。少女の心なのか、タダが好き(タダじゃないけど)、オマケが好きという心理なのか、正直似たような雑貨が市販されていて大した金額でなくても絶対買わない、それを付録で手に入れることが女性たちにはたまらなく快感なのだ。虚々実々の中、付録は実際手にできる嘘のない実。ある種、魑魅魍魎としたネット社会から逃れてじっくりとページをめくる安心感、雑誌はそこに生まれる信頼性に訴えていくべきなのだろう。

【この記事は、Yahoo!ニュース個人編集部とオーサーが内容に関して共同で企画し、オーサーが執筆したものです】