<朝ドラ「エール」と史実>「音楽は軍需品なり」は実話。そして木枯のモデルも“軍部に利用されていた”

今週より太平洋戦争に突入した朝ドラ「エール」。ヒロインの音は、妹の梅に背中を押されて、音楽挺身隊に参加します。この音楽挺身隊は実在の組織です。小山田耕三のモデルとなった山田耕筰を隊長として、1941年に設立されました。

山田は、同年9月10日付の「日本学芸新聞」において、音楽挺身隊の結成理由を「最近の時局緊迫下に於て、音楽家の臨戦態勢として音楽報国を実践するため」と説明した上で、つぎのように述べています。

この音楽挺身隊は演奏家協会員を、その居住地により東京及び近県で21地域に分ち、各支部を設け、その支部が団結して音楽による国民の慰安、精神作興の運動をなす予定(中略)私共は戦時下にある国民慰楽として、街頭でも、職場でも、畑の中でも、鉱山の中でも、どんなところにでも立つて歌ひ、伴奏楽器がなければ手拍子でも、有合せのブリキ缶を叩いても歌ふという精神によつて出発するつもりです。

出典:「音楽家の臨戦態勢」『山田耕筰著作全集』2巻。以下、山田の発言は同書より引用。

つまり、音楽挺身隊は、音楽で国民を慰安し、現下の戦争に協力しようというものだったのです。

■「楽壇は音楽のため存在するのではなくて、皇国のため存在するのだ」

山田の戦争協力は、音楽家のなかでも飛び抜けたものでした。その発言も、太平洋戦争がはじまると激しさを増します。

楽壇は音楽のため存在するのではなくて、皇国のため存在するのだ。楽壇と云ふ一つの共同団体は、音楽家一人々々の持つてゐる芸術を、互ひの力で磨き上げて高く正しく逞しいものにし、それを皇国最高の目的に捧げつくすための基地であると云つてよいであらう。

我々は戦時下の正しき皇民道に向つて誠心誠意邁進し、皇民たるに恥づる所なき力強い音楽活動を必死の努力で展開して報国の誠を効したいと思ふ。

出典:前段は「決戦下楽壇の責任」、後段は「音楽の総てを戦ひに捧げん」

そして極め付きは、1944年の文章「敵米国の音楽観と我等の進撃」でしょう。ここではもはや音楽論というよりも、たんなる誹謗中傷めいた文言が続きます。「結局アメリカは文明という衣裳にその身を蔽うた野獣そのものの住む未開のジャングル」「即ち彼等(註、米国人のこと)は人間ではなく悪鬼そのものなのである」。

戦時下だから、音楽家もこう言わざるをえなかったと思うかもしれません。ただ、山田はそのなかでもかなり目立っていました。古関裕而にいたっては、この手の文章がまったく見つかっていないのです。

■「音楽は軍需品なり」はありがたかった?

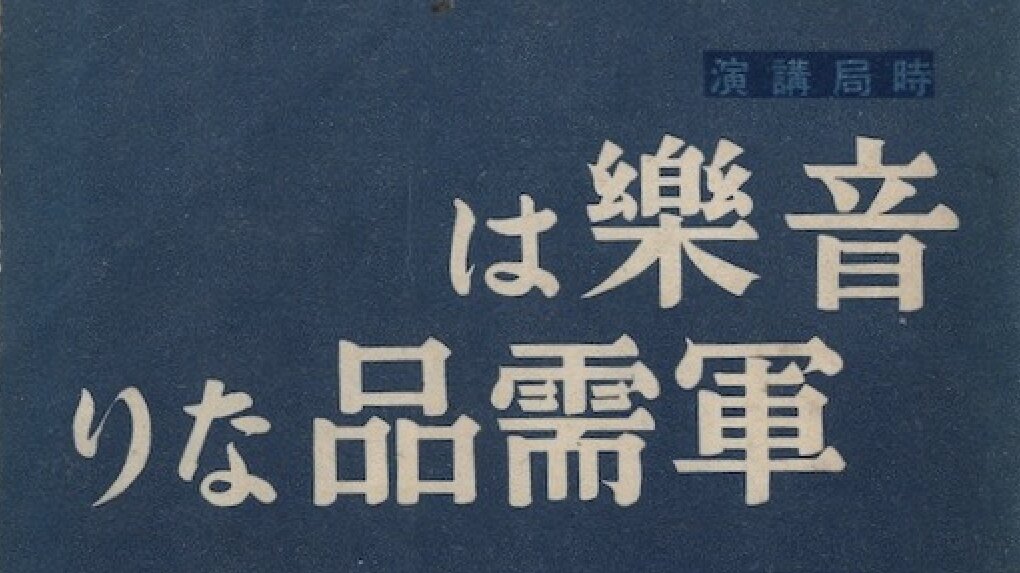

もちろん、山田も孤軍奮闘していたわけではありません。その言動の背景には、「音楽は軍需品なり」というスローガンがありました。

大本営海軍報道部第一課長の平出英夫大佐は、1941年7月28日に行われた時局講演会で、この言葉を口走りました。講演自体はほとんど音楽と関係なかったのですが、音楽業界にとっては「ありがたい」言葉でした。というのも、軍のプロパガンダの責任者である平出の発言は、「音楽など無駄ではないか」「レコードなんてぜいたく品ではないか」という批判を跳ね返す、強烈な武器となりえたからです。

事実、このあと音楽業界やレコード業界は、「音楽(レコード)は軍需品」をスローガンとして掲げるようになるのです。軍需品であれば、どんな厳しい戦時下でも、音楽を発信しなければならない。そんな理由づけになったからです。音楽挺身隊の活動も、このようなスローガンと密接に関係していました。

■おまけ・古賀政男の戦争協力

本日の放送では、主人公の裕一が、友人の木枯正人に「利用されなきゃいいけど」と心配されるシーンもありました。木枯のモデルは作曲家の古賀政男ですが、実在の古賀も、戦時中も盛んに軍歌を作曲し、しっかり軍部に利用されていました。

「忠烈大和魂」「殉血爆弾二将校」「軍国の母」「恨みは深し通州城」「勇敢なる航空兵」「山内中尉の母」「上海凱旋歌」「血染の戦闘帽」。これらは、日中戦争の初期に作られたものです。タイトルを見るだけで、時局便乗の歌だったことがわかるでしょう。以前説明したように、流行歌と軍歌は地続きでした。

太平洋戦争下には、さらにラインナップが過激になります。「総進軍の鐘は鳴る」「打倒米英」「陥したぞシンガポール」「勝利は翼から」「敵白旗を揚げるまで」「勝利の日まで」ーーという具合です。

ただ、古関裕而と違ったのは、古賀の軍歌は、あまり売れなかったということです。古賀には「露営の歌」「暁に祈る」「若鷲の歌」にあたるような作品がありません。とはいえ、それは戦争に協力していなかったことを意味しません。古賀の軍歌はあまり注目されないので、ここで補足しておく次第です。