新トップコンビ礼真琴・舞空瞳が東京でお披露目、宝塚歌劇星組『眩耀の谷』『Ray』

7月31日、東京宝塚劇場での宝塚歌劇公演が再び幕を開けた。演目は幻想歌舞録『眩耀(げんよう)の谷 〜舞い降りた新星〜』とショー『Ray -星の光線-』の二本立てだ。

この公演は星組の新トップコンビ礼真琴・舞空瞳の東京宝塚劇場でのお披露目公演となる。礼は入団12年目、舞空は入団5年目と若々しいコンビだが、ともに歌・踊り・芝居の三拍子そろった実力派。計り知れない可能性を感じさせるコンビの誕生だ。

2〜3月の宝塚大劇場での公演を経て、本来であれば3月27日に東京公演の初日を迎えるはずだった。ところが、コロナ禍によりそれが叶わず、約4カ月ぶりにようやく開幕できたというわけだ。その初日の舞台は、4カ月の予期せぬブランク期間に蓄積したエネルギーを一気に爆発させたかのようだった。

幻想歌舞録『眩耀の谷』は、紀元前800年頃の中国、周の時代の物語だ。タカラヅカの中国物といえば、歴史を遡ると春日野八千代が項羽を演じた『虞美人』(1951年初演)などが思い出されるが、最近の大劇場公演では久しぶりだ。オリエンタルなメロディラインの楽曲、洋物の輪っかのドレスとはまた違う衣装の華やかさなどが新鮮だ。

作・演出・振付を手がけるのは謝珠栄。これまで宝塚作品では振付家・演出家として数々の名作・名場面を生み出してきたが、脚本から手がけるのは初めてだ。自身が主宰する劇団ではアジア各国を舞台にした壮大なオリジナルミュージカルの数々を発表してきたが、『眩耀の谷』もそれらに通じる、骨太なテーマの作品に仕上がっている。

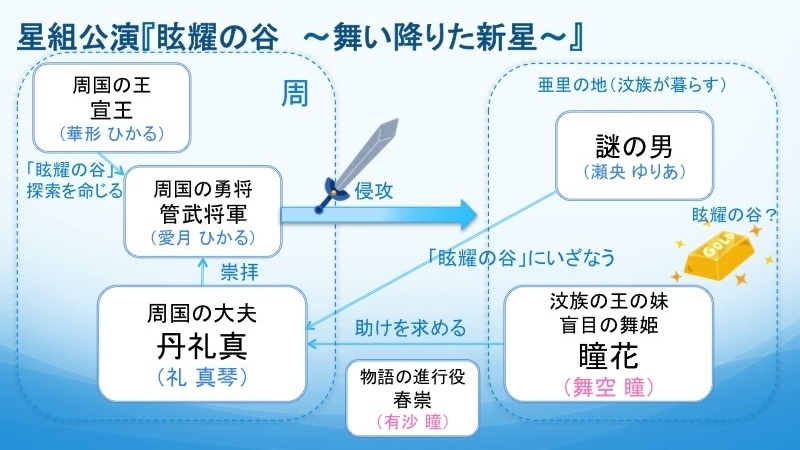

物語の主人公は周の大夫・丹礼真(礼真琴)。国のために力を尽くしたいと張り切る、理想に燃える若者だ。周の宣王(華形ひかる)は、「眩耀の谷」と呼ばれる地に黄金と薬草があると聞き、管武将軍(愛月ひかる)にその探索を命じる。それは、周が支配下に置いたブン族(※)が住まう「亜里の地」の何処かにあるはずだった。

将軍を崇拝する礼真は、「眩耀の谷」を見つけるべく意気揚々と亜里の地に分け入るが、そこで出会った「謎の男」(瀬央ゆりあ)にいざなわれ、ブン族の人々とかかわっていくうちに、次第に己が信じてきたものが揺らぎ始める。

礼真琴演じる丹礼真は、登場シーンの朗々とした歌声で観客を一気に惹きつける。だが、このときの礼真は良くも悪くも純粋な若者だ。その彼が苦難を乗り越え、頂点に立つ者としての器を身につけていく。その成長過程が、新トップスター礼真琴がこれから確実に歩むであろう道のりにも重なってみえる。

礼真の成長に大きな影響を与えるのが、管武将軍(愛月)と「謎の男」(瀬央)だ。肚に色々な想いを秘めながら、あくまで国の秩序を重んじ、一国の将軍としての役割を全うする管武将軍。飄々とした振る舞いの中にも神秘と風格を醸し出す「謎の男」。それぞれと礼真との芝居のぶつかり合いも大劇場公演時に比べて断然パワーアップしている。

含蓄のある台詞や歌詞があちこちに散りばめられている作品だが、キャスト一人ひとりがこの4カ月の間に一言一句を消化し、作品全体がより深みを増しているように思う。

また、随所に織り込まれた中国舞踊も、この作品ならではの見どころだ。男役による勇壮な剣舞の迫力、衣装をひるがえして舞う娘役たちのたおやかさ、どちらも振付家としての謝珠栄の本領発揮といったところ。とりわけ、盲目の舞姫・瞳花(舞空瞳)の気持ちの発露としての舞は、踊りだけでここまで伝わるものがあるのかと思い知らされる。

この作品は「まことを知る」道のりの厳しさを問いかける物語でもある。図らずも4カ月の間に時代が作品に近づいてしまった。「何がまことか」を見極めるのが難しく、そこらじゅうの「偽り」に振り回される今だからこそ、考えさせられることの多い作品となった。

『Ray -星の光線-』は歌って踊れる新トップコンビが率いる星組ならではの、勢いを感じさせるショーだ。「光」「光線」「熱線」を意味するタイトル「Ray」を連呼するアップテンポな主題歌が耳に残る。

名物・男役の黒燕尾群舞もいかにも星組らしい。宝塚大劇場で公演中の花組が見せる黒燕尾が「エレガント」なら、星組は「パッショネイト」。同じ黒燕尾なのに、雰囲気が一味違うのが面白いところだ。

この公演は舞台上および舞台裏での密集状況を避けるため、出演者を減らして行われる。一部のメンバーが2組に分けられ、交代で出演する形になる。舞台上を冷静に見ると人は減っているのだが、不思議とそれを感じさせない。一人ひとりが、舞台に立てる喜びを全身で表現しながら踊る姿が印象的だった。

※「ブン族」の「ブン」は漢字で「さんずいへんに文」となります。