「世界で日本にしかない技術が途絶える前に」。産地で始まる、新たな師弟モデルへ

兵庫県の中南部に位置する小野市。神鉄粟生線小野駅から町のメイン通りを歩くこと5分で、WORK SHOPと記されたガラス戸が見えてくる。ここは小林新也さんの実家が営む表具屋の一角で、昨年建てられた鍛冶工房「WORK SHOP」。小林さんが代表をつとめるデザイン会社「シーラカンス食堂」の拠点でもある。

先進国のなかで日本ほど伝統産業などの手づくりの技術が残っている国はないと言われる。機械化の浸透した欧米ではすっかり手仕事が失われ、日本のような状況は今や貴重。ところがそんな日本でも現場では人手不足は深刻で高齢化が進み、ぎりぎりのところで何とか保っている産地も少なくない。

小野市もその一つ。小野や近隣の三木市は古くから刃物づくりが発展した地域。奈良時代から鎌・鍬などの鍛冶産業が発展し、武士の時代には刀鍛冶をはじめとする鍛冶技術が盛んになった。今では鋏(ハサミ)や鎌などの刃物を生産している。

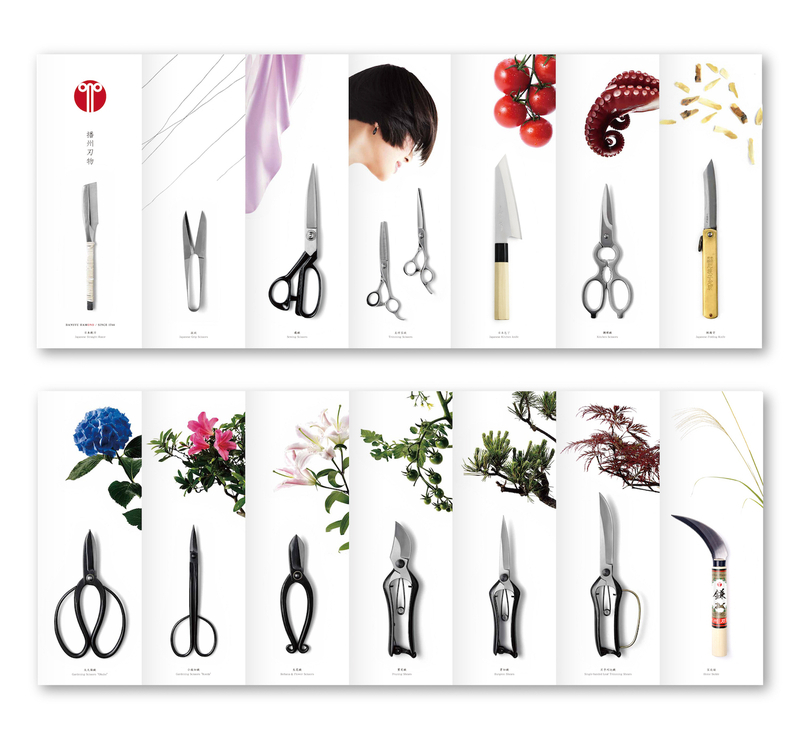

ハサミひとつとっても、驚くほどの種類があるのをご存知だろうか。握りバサミ、裁ちバサミ、植木バサミ、理美容師の使うハサミ……さらには絨毯を切る、アメを切るなど専用のハサミの注文が全国から入る。職人の技術の高さに定評があり、仕事は引きも切らずあるが、現在腕のある職人は70〜80歳。後継者が育っていない。

仕事はあるのになぜ? 根本的な問題はどこにあるのか。いま、小林さんはこれまでになかった方法で、伝統技術を次の世代に継ぐ新たな試みを始めている。

「安く大量につくって売る」しくみのまま

シーラカンス食堂はデザインスタジオを名乗っているが、そのデザインとは色や形など狭義の意味ではない。各地の伝統工芸品に携わり、産地の課題に取り組むなかで商品開発や販路開拓を進めてきた。

始めに「小野金物卸商業協同組合」からシーラカンス食堂に依頼があったのも、刃物のデザインの仕事だった。

小林「でもいろいろ見たり聞いたりしていくうちに、手をつけるべきはプロダクトデザインじゃないなと思ったんです。刃物には何百年と長い年月をかけて培われてきた完成度があって、簡単に手を入れられるようなものじゃない。じゃあこの業界の根本的な問題はなんやろうと考えたら、商品の値段が安すぎることじゃないかと」

いまだ大量生産の思考から抜け出せておらず、「安く大量につくる」を前提としたしくみのまま。その結果、日本に1人か2人と言われる腕をもつ職人も安い仕事を多く引き受け、忙しいわりに儲からない悪循環。それでは、やりたい若手も増えない。

小林「人気のある商品は、職人がパンク状態。普通の企業やったら、価格を上げて生産量を落としたり人増やしたり調整するじゃないですか。でもなぜかそうならへん。問屋は仕事を減らしたら困るし、なるべく安く職人から仕入れようとしますから。すごい技術力の高い80代後半の職人さんでも、初歩的な研ぎの仕事を2代前から変わらない安い値段でやっているんです」

高い技術に価値をおく売り方をしていない、と言えるかもしれない。

そこで、小林さんは改めて「播州刃物/BANSHU HAMONO」ブランドを掲げ、高価格帯の商品ラインをつくり、海外進出した。価格が高めであってもクオリティは間違いない品ばかり。NY、ロンドン、パリ、アムステルダムと海外の展示会では予想以上の反響を得て、国内でも同じ価格帯で売れ始め、鎌、剃刀、握り鋏、裁ち鋏…と全種類の価格の値上げを達成する。

世界でも日本にしかない、ハサミの後継者がいなくなる

ところがここ数年、職人の高齢化、後継者不足は深刻さを増し、このままでは刃物をつくる人が居なくなる危機感はより深刻になっている。

職人歴60年、握り鋏のベテラン職人水池長弥さんはこう話してくれた。

水池「鍛冶はそんな簡単な仕事やないからね。誰かおれば助かるもんではないんです。一人前につくれるようになるのに、8〜10年と時間がかかる。同じ形の同じサイズをつくるだけなら3〜5年。でも、実際はいろんな種類やサイズの注文があるんです。どんな注文が来てもやれるようになるには、10年かかるという意味です」

だからたとえ後継志望者がいても、弟子を取るのは簡単ではない。

それでも水池さんは3年前に、大きな決断をして、お弟子さんを一人受け入れた。

水池「当時もう70歳でしたし、(弟子を取るのは)無理やと言ってたんですよ。でもね、小林くんに言われたんです。『水池さんが次を育てんかったら、日本の和バサミ、握りバサミ、世界でも日本にしかないハサミの後継者がいなくなる。これで途絶えてしまいますよ』って。その瞬間に、せやったなと思って。そこを指摘されて、ほんまに途絶えてまうなって。そのとおりやと思って」

とはいえ、70歳から一人の弟子の責任を取るのは容易ではない。ある程度の生活費、お給料を払う必要もある。そこで小林さんは市の職員や組合員、他の職人にも声をかけて場をもった。ここへ弟子入り志望の寺崎さんを呼び、産地みなで支える空気感をつくり出そうとしたのだ。

水池「補助金とかそんなんは二の次で、一番言いたかったんは、このままでは火が消えてしまうと。一番多かった時期で、私が二十歳の頃、小野には握りばさみの職人だけで165人いたんですよ。大阪の堺へ技術を習得しに行った人が小野へ帰ってきてそこから広まったんやって、そんな資料を配ってね。ここで消えてしまってもいいのかと」

小林「水池さん一人で抱えるのは無理。市や組合などのバックアップがないとという意味で、その場をセッティングしたんです。そこで水池さんの話がみんなの心を動かした。あの時にようやく何とかせんとって空気ができた気がするんです。そこから皆さん動いてくれて。市からお弟子さんへの助成も出るようになりました」

2013年から鍛冶屋になりたい志望者は10名ほどいたものの、実際弟子入りがかなったのはこの時の寺崎さんただ一人。水池さんがもう一人弟子を取るわけにはいかず、他の職人も高齢で難しい。

小林「やむをえず、ですが、このままやと本当にできる人がいなくなってしまう。職人さん頼みでなく、自分のところで鍛冶の技術をトレーニングできる場をつくろうと決めたんです」

2018年夏、小林さんたちはシーラカンス食堂の一角に鍛冶工房「WORK SHOP」を立ち上げた。

何とか教えられる職人がいるうちに

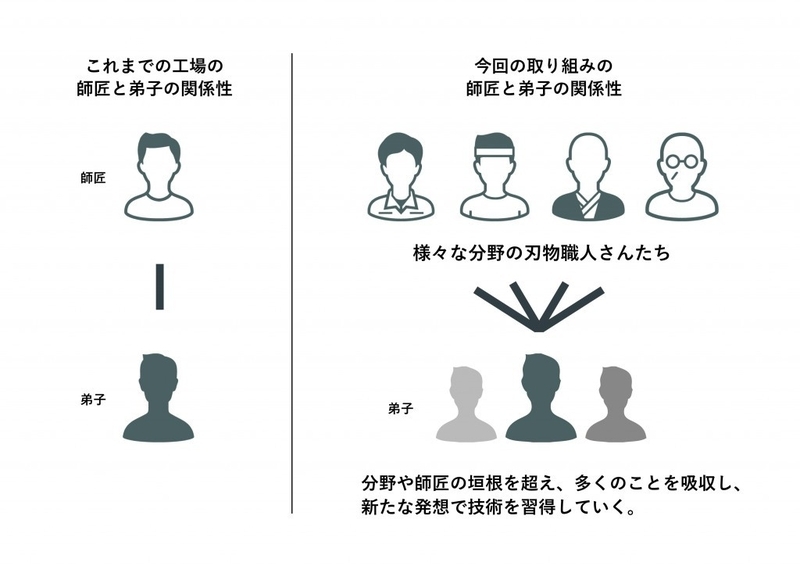

従来は一人の師匠に一人の弟子。何年もかけて修行を積むスタイルだったが、WORK SHOPでは志望者がここを作業場として刃物づくりをトレーニングし、必要に応じて複数の職人に教えを乞う。

つきっきりで教わるのに比べれば時間はかかるかもしれないが、弟子を受け入れる職人側の負担はない。

工房には引退した職人から譲り受けた古い機械と新しい機械を組み合わせ、手作業の刃物制作に最適の環境を設置。その費用と、後継者の当面の活動資金は、クラウドファンディングで集めた。

現在、工房には20代と40代の後継志望者が通っており、オンザジョブで鍛冶を学んでいる。一人はシーラカンスで多少の生活費をサポートし、もう一人はインターン期間中といったところ。小林さんは「やりたい人はまずは来てみてほしい」と話す。

昨年春から通っている藤田純平さんは20代半ば。鍛冶に興味をもち、産地を周って技術を身につけられる場を探していたという。訓練校などの学校でもなく、師匠への弟子入りでもない今のスタイルで不安はないのだろうか。

藤田「まずは自分でやってみてどうしてもわからなければ職人さんに聞きに行く方法でやっています。基礎を教わったわけではないのですべてが手探り。もちろん時間はかかるんですけど、知識から入るより身体で覚える感覚があってその方が身につく感じがしています」

まず鍛冶に使う道具からつくってみようと火入れ用のハサミづくりに挑戦。初めての試作品はひどいものだったが、試行錯誤して何とかつくれるようになり、ひと月ほどで使えるものができたのだそう。その後、初仕事としてこの火バサミを請負い、7本を納品した。

藤田さんのやっていることは、モノを手がかりにして再現していく方法に近い、一見遠回りな方法にも思える。それでも今はまだ、壁にぶつかった時、教えてくれる職人がいる。せめてその間に少しでも…という小林さんの切なる思いが伝わってくる。

鍛冶仕事の全プロセスを分解して、途中でもできる商品を開発

この方法で藤田さんたちのトレーニングを進める過程で、小林さんには大きな気付きがあった。

小林「刃物の制作のプロセスって、すごくたくさんあるんですね。大きくいうと、火入れしてハンマーで叩いて成形する鍛造ってプロセスと、鋼をくっつける鍛接(たんせつ)ってプロセス。その後さらに鍛えて、伸ばして、ある程度形ができたら、削る、穴をあける、焼入れ、焼き戻し、研ぎ、組み立てて商品にする、かしめやバネをつけるなどの作業があります。

それを全部できるまでに10年と言われていて、10年経たないとお金が入ってこない。だからこの世界に入るのも弟子を取るのも大変なんですが、このプロセスの途中までしかできなくても、高度な部分だけ外注して独自の商品をつくればいいんだって気付いたんです」

そうして生まれたのが「FUJI KNIFE(フジナイフ)」という製品。これは海外展開を視野に小林さんが2年前から商品開発していたもので、はじめは外の工房と協働で製作予定だったが、刃付けの部分のみ外に依頼し、それ以外はすべての工程をWORK SHOPで行うことに。

クラウドファンディングで先行販売したところ、予想以上の売れ行きに。いま藤田さんたちが月300本を目標に日々制作に励んでいる。この取組がうまくいけば、今後修行する過程の人も稼ぎながら鍛錬できる。

たとえば、鍛造の技術だけでも壁掛けフックならできるかもしれないし、研磨の技術でレターオープナーはできる。現在さまざまな商品のバリエーションを考えている。

芸術品に匹敵するレベルを手で量産

こうした方法でどれほど鍛冶の技術を後継できるのかはまだ未知数。けれど前述のように、状況はそんなことを言っていられないほど差し迫っている。

小林「今のうちにやれるようにしとかんと、誰もできんようになってしまう。今は機械に頼る職人も多くて、たとえば型でプレスしてつくった利器材を使う人たちは、利器材をつくる工場がなくなったらできなくなる」

現在シーラカンス食堂では、播州刃物に限らず、多くの地域産業に関わり、産地ごとの課題に取り組んでいる。島根県のすり鉢専門メーカー元重製陶所や石州和紙の組合、神戸パールの組合など分野は多岐に渡るが、原点にあるのは、長く日本に続いてきたものづくりの技術を廃れさせたくない思い。

小林「僕は限りなくメーカーに近い存在になりたい。デザイン会社としてだけではサポートに徹するしかなくて、それに限界を感じてもいるんです。

自社で商品開発して売る力をつければ、全うな値段で職人さんに仕事をお願いできる。技術のある職人の分まで、デザイナーや問屋など間に入る人たちが食い物にし続けていたら、本当に価値あるものがなくなってしまう。

世界中見ても先進国でありながら、脈々と受け継がれてきた伝統や文化が今も大事に残っている国はとても珍しいんです。なかでも刃物はかなり独特な進化を遂げていて、芸術品に匹敵するレベルを職人さんが手で量産しているような、とんでもなく凄い世界。廃れるにはあまりにもったいない」

小林さんの進む道はまだまだ先へと続いている。

(※本記事はgreenz.jpにも同時掲載の、同著者による記事です)