私設図書館「みんなの図書館さんかく」を作った男が「余白」を作る理由

近年「私設図書館」という仕組みが流行している。図書館の設置者は、行政や学校ではない。カフェであったり信用金庫だったり、和食料理店だったり。図書館の設置者は、自身の所有する本を貸し出したい「一箱本棚オーナー」を募集する。「一箱本棚オーナー」は限られた棚のスペースに自身のテーマに応じた書籍を並べる。オーナーは設置者に「場所代」として月々2,000円を支払う。本を借りる側は、図書館の登録費を払えば無料で借りることができる。

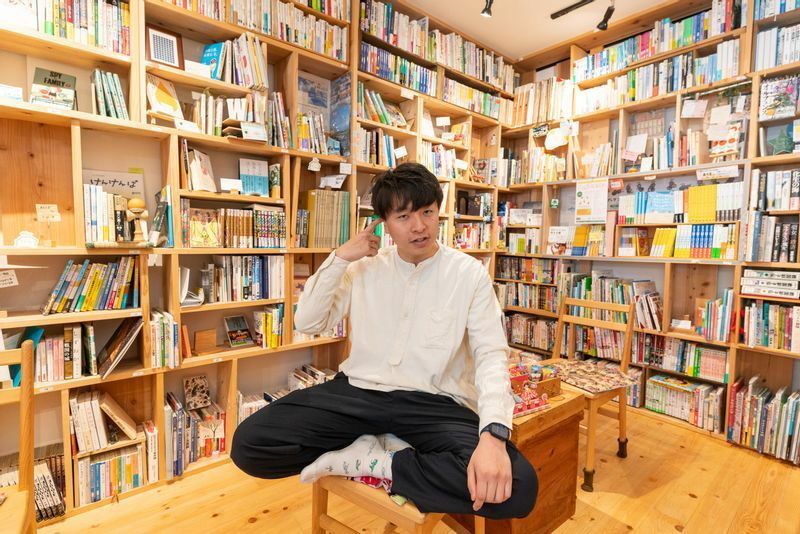

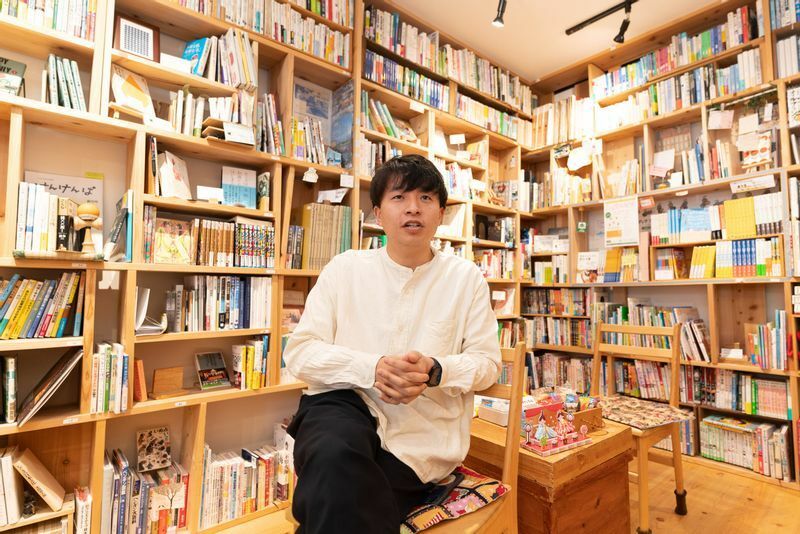

多くの疑問が浮かぶ不思議なこの仕組みを採用するのは、2020年3月にオープンした「みんなの図書館さんかく」。わずか3年の間で、みんなの図書館の設置は50館を超えた。老人から子どももまで幅広い世代が集まる新しいコミュニティーの場づくり。その経緯と思いを、設立者・土肥潤也(どひ・じゅんや)さんに伺った。

【中学生時代の「ゲーセン」が原体験。家でも学校でもない、居心地のいい場所】

土肥さんは現在28歳。「阪神淡路大震災の日に生まれたんです。焼津の郊外に家があって、商店街はあまり近寄らない生活をしていました。なので商店街に対して良いイメージも悪いイメージもないですね」と振り返る。

土肥さんは、高校卒業後に隣の静岡市にある大学に進学。「駅を使うことはありましたが、駅前商店街を利用することはないし、飲食や買い物はほとんど静岡市を利用していました」と話す。

そんな土肥さんが、焼津に目を向けたのは大学3年生のとき。土肥さんが代表として活躍していたNPO法人が、焼津市の目にとまり、若者の交流施設の運営を受託した。土肥さんは、施設のある商店街で中学生や高校生とイベントを行ったという。

「地元の高校生から、商店街を使っておばけ屋敷をやりたいという提案がありました。彼らと一緒におばけ屋敷を作り始めると、今度は地元の幼稚園から声がかかり、次第に大きな輪になっていきました。子どもたちにも居場所ができ、駅前の商店街が彼らを受け入れてくれました」と話す。

土肥さんはその時、自身の中学生時代について思い出したという。当時の土肥さんは、自宅や学校に、自分らしい居場所を見いだせずに苦慮していたという。

土肥さんが居心地のいい場所として選んだのは、パチンコ店が隣接するゲームセンター。そこのパチスロ機コーナーが彼の居場所だった。

「パチンコに負けて時間を潰す大人だけでなく、ほかの学校の生徒も入り交じる空間。そこでは、成績やクラブ、家庭内の立ち位置などは関係ありません。日常を取り巻く所属や環境とは全く別の世界。そこで仲間ができ、自分自身の居場所ができました。もう時効ですが、メダル稼ぎのために友人の漢字ドリルの代筆とかもやったり。混沌(こんとん)としている場所でしたが、居心地が良かったです」と笑う。

土肥さんの場作りは、決してルールを決めすぎない。ギュウギュウの決め事ではなく、それぞれの人が工夫できるどこかゆるやかな空気が漂う。その「ゆるい場」づくりは、彼の中学生時代の体験から来ているのかもしれない。

【絶妙な「2,000円」という価格設定。参加者の意志を活かす】

焼津市の委託事業として「若者ぷらっとホームやいぱる」の運営を開始。やいぱるの運営を通して商店街の魅力に気づいたという土肥さんは、商店街に自身の事務所ともうひとつの収益化を目指すスペースを探していた。

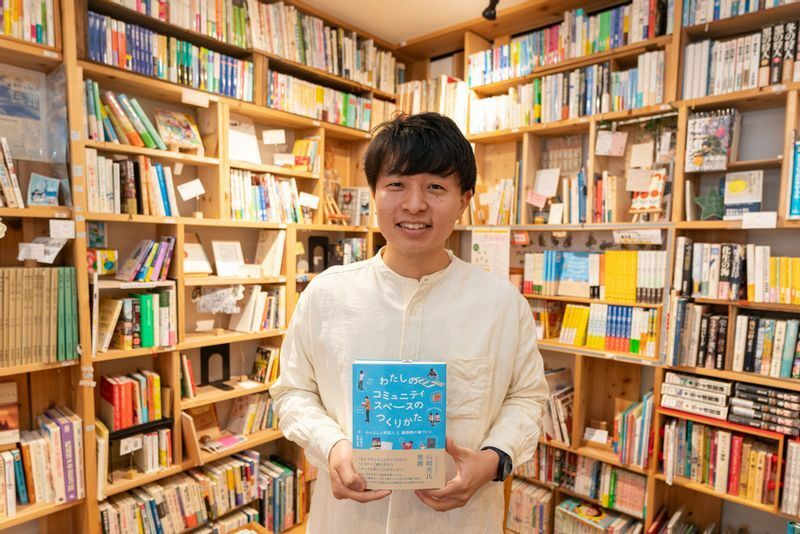

当初土肥さんは「自宅にあった書棚が一杯で置くスペースがなかった。そこで、オフィスを構えながら街の人に本を貸せるスペースを作ろうと考えたんです」と経緯について話す。土肥さんはその中で古本屋を営むことも考えたが「古本屋って自分がいらない本を持ってくるシステム。大事にとっておいた本を人に読ませたくなる仕組みを考えると、図書館のほうがいいと考えました」と狙いを話す。

図書館を開設すると決めた土肥さんは、事務所の設計にも携わる仲間から「どのように収益化するのかイメージできているか?」という問いに対して立ち止まってしまう。その時初めて「私設図書館」という単語が思いつき「民営の公共」について深く考えたという。

一箱本棚のレンタル料は月2,000円。高くもなく、安くもない価格設定にしたという。「3,000円だとコスト意識が生まれてしまう。1,000円以下だったら、友達づきあいで参加してくれる人が増える。ありがたいけど、本の並び替えや利用に足が遠のいてしまい施設を利用しなくなる。2,000円という絶妙な価格によって、当事者意識が生まれてくると考えました」と話す。会う人会う人にこの事業のプレゼンを行ったり、クラウドファンディングを呼びかけたりして、やっと30箱のオーナーを見つけて運営をスタートさせた。その後、本棚を拡張し、今では60箱へと大きく成長。現在でも一箱本棚オーナーのキャンセル待ちが続くという。

【オーナーと利用者をつなぐ「余白」を作る】

現在全国に50カ所以上展開し、今後もさらに増えていく「みんとしょ」ネットワーク。どのようなルールやビジネスモデルがあるのかを聞いてみたが、土肥さんは「制度と言うほどしっかりしていません。初期の立ち上げやイベントなどで僕がお手伝いすることはありますが、図書館の管理は現地の皆さんにお願いしています。僕が管理と運営をしているのは、焼津と沼津の2カ所のみ。あとの図書館は、それぞれオーナーたちの個性が活かされた運営がされています」と話す。

土肥さんは運営方法にはいちいち口を出さない。運営者がいいと思ったイベントは応援するが、指示や指図はしない。全てその場所から生まれた余白を大事にしている。

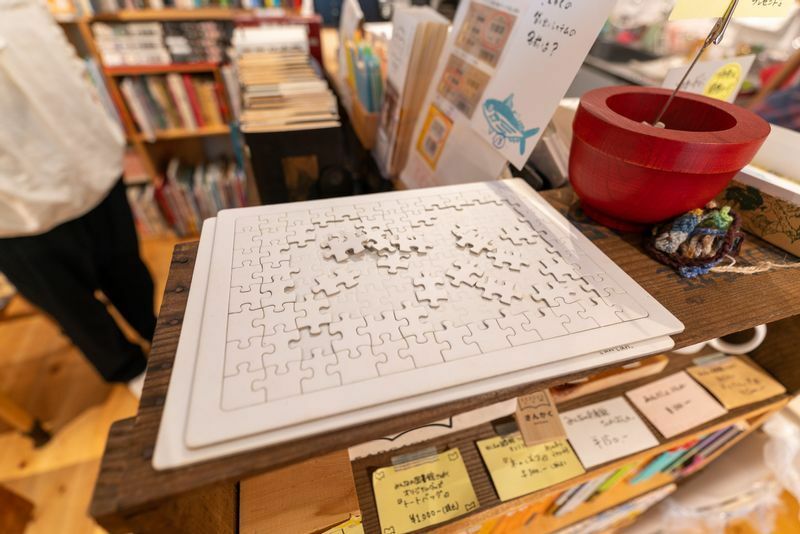

土肥さんは図書館内にあった白いジグソーパズルを指さして言う。「真っ白なジグソーパズルって見た目の特徴がわかりづらいので、完成させるのは難しい。難しい課題を前にすると人は諦めてしまいがちだが、最後のほんの数ピースだけ埋めてもらうような余白を設定すると、ユーザーはきちんと埋めてくれるし、その余白に新しいコミュニティーが生まれます。一箱本棚に並べられた本によって、借りた人と貸した人との間で手紙のやりとりが生まれ、友達になっていく。僕は手紙を書くことを勧めるのではなく、図書館に紙とペンを置いておく仕事をするだけなんです」とみんなの図書館の醍醐味について話す。

【次にやりたいことは・・・「深夜食堂」?】

最後に土肥さんに聞いてみた。

「土肥さん、図書館の次は何をやるんですか?」

土肥さんは笑顔で

「最近憧れているのは『深夜食堂』のような食堂をやってみたいと考えてます。あの漫画の世界は、優しいマスターが登場人物の困りごとに耳を傾け、支援が必要なら手助けをする。たった一品でもいいので、心が落ち着く料理を提供したいです。あの漫画の世界も、立派なコミュニティースペースですよね」と答えてくれた。

土肥さんは「あ、もうひとつ」と付け加えて「書店をやってみたいって夢もあります。書店の経営が難しい現在は、無書店地域も目立ちます。新しい書店経営モデルを模索して、本に触れる文化は残していきたいですね。これは図書館でなくて、本を売る仕組み。あと、保育園もやってみたいですね。保育園なら本との距離も近いし・・・・・」

彼の「余白」は現在も広がり続けている。

【今回お話を伺った人】

土肥潤也(どひ・じゅんや)さん

みんなの図書館さんかく館長。1995年、静岡県焼津市生まれ。早稲田大学社会科学研究科修士課程修了、修士(社会科学)。2015年に、NPO法人わかもののまちを設立。2020年に、一般社団法人トリナスを共同創業、現在は代表理事。焼津駅前通り商店街をフィールドに、完全民営の私設図書館「みんなの図書館さんかく」を開館。Next Commons Lab 理事、内閣府 若者円卓会議 委員、内閣官房子ども政策の推進に係る有識者会議(こども家庭庁に関する有識者会議)臨時委員などを歴任。