相続税評価額を最大80%減額できる「小規模宅地の特例」とは?【相続専門税理士が解説】

配偶者以外は、同居か生計同一、「家なき子」が要件

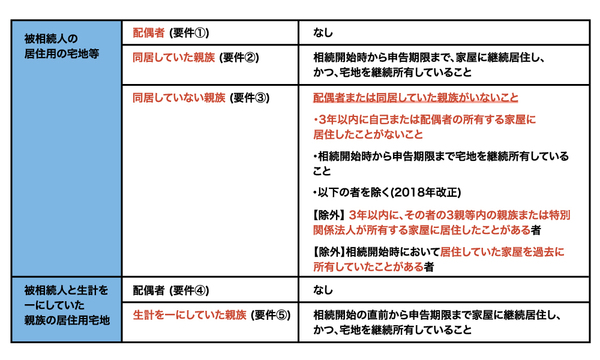

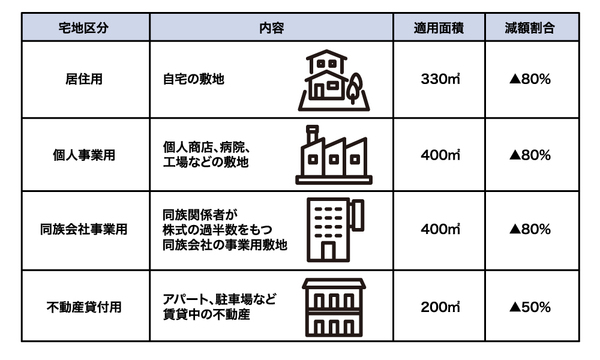

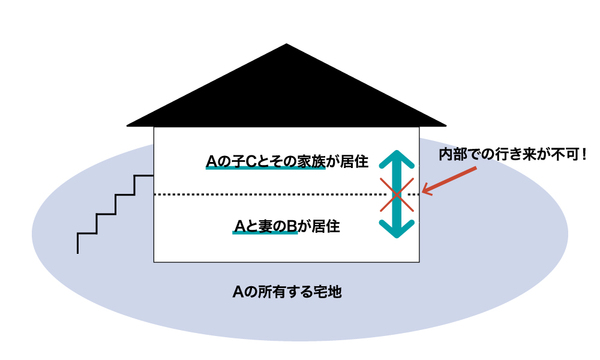

【小規模宅地等の特例適用の要件】 (1) 個人が相続等により取得した財産のうちに、相続開始直前において相続等に係る被相続人または被相続人と生計を―にしていた親族 (「被相続人等」)の事業用 (不動産貸付けを含む)または居住用に供されていた宅地等 (土地または土地の上に存する権利)であること。 (2) 上記(1)の宅地等で一定の建物または構築物の敷地の用に供されているもののうち、棚卸資産等に該当しないもので、特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等および貸付事業用宅地等に限られること。 (3) 相続等により財産を取得した者に係るすべての特例対象宅地等のうち当該個人が取得した特例対象宅地等またはその一部でこの特例の適用を受けるものとして選択したものであること。 (4) 上記(3)の選択特例対象宅地等で、限度面積要件を充足するものであること。 【3】 特定居住用宅地等の適用要件を確認しよう 特定居住用宅地等とは、相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、次の図に掲げる要件に該当する被相続人の親族が相続または遺贈によって取得したものをいいます。 なお、その宅地等が2つ以上ある場合には、主としてその居住の用に供していた1つの宅地等だけしか適用することができません。 配偶者が相続する場合には、常に特定居住用宅地等として認められます。しかし、子供らの親族が相続する場合、被相続人と同居している、もしくは生計を一にしていることが求められます。 同居していないときは、被相続人に配偶者や同居している親族がおらず、かつ、相続開始前3年以内に自己または配偶者が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く)に居住したことがないこと(「家なき子」と呼びます)が求められます。 ただし、以下の者は適用することができません。 すなわち、3年以内に、その者の3親等内の親族または特別関係法人が所有する家屋に居住したことがある者と、相続開始時において居住していた家屋を過去に所有していたことがある者です (2018年改正)。 つまり、親の相続にこの特例を適用しようとして、意図的に自宅を購入せず、親族の家を借りて住み続けているという相続税対策を使うと、この特例を適用することはできなくなりました。 また、相続発生の3年以内に子供の自宅を3親等内の親族や法人に売却し、子供がそれを借りて住むことで「家なき子」となるという相続税対策を行っても、この特例を適用することはできなくなりました。それゆえ、「家なき子」の相続税対策を行うのであれば、少なくとも相続発生の3年よりも前の早期に実施しておかなければなりません。 【4】 二世帯住宅でも同居親族といえるのか? この特例を適用することができる相続人の条件が厳しくなっています。その一つが、同居する親族が相続することという条件です。しかし、二世帯住宅に住んでいた場合、同居していたと言えるかどうかが問題となります。 この点、内部で行き来ができるか否かにかかわらず、同じ建物であれば、二世帯住宅であっても、小規模宅地等の特例を適用することができます。 【5】 建物を子供が所有していた場合であっても小規模宅地等の特例は使えるのか? よくある相続税対策に、二世帯住宅を子供が建築して所有することとし、その建築費用の頭金を親に出してもらう(贈与してもらう)手法があります。その際、住宅取得資金に係る贈与税の非課税制度を使うことができますから、一定金額までの贈与が非課税になります。この住宅取得資金贈与によれば、夫婦それぞれの親から贈与を受けることが可能であるため、夫婦2人を合わせれば、大きな金額の贈与額が非課税となります。 このように建物の所有者が子供およびその妻(子供世帯)である場合、親が所有する敷地に対して小規模宅地等の特例を適用することができるかが問題となります。これについては、小規模宅地等の特例は、建物ではなく土地に係る制度であるため、建物の所有者が誰であっても関係なく、条件を満たす限り適用することが可能です。 【6】 被相続人が老人ホームに入っていた場合であっても使える また、相続人が老人ホームに入居した場合、自宅は空き家となりますが、それが特定居住用宅地に該当するかが問題となります。 この点、被相続人が要介護認定または要支援認定を受けており、自宅を賃貸に出していなければ、特定居住用宅地等に該当します。よって、小規模宅地等の特例を適用することができます。 岸田 康雄 公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)

岸田 康雄