大阪教育大学の「みらい教育共創館」~教員養成フラッグシップ大学としての産官学連携の取り組み

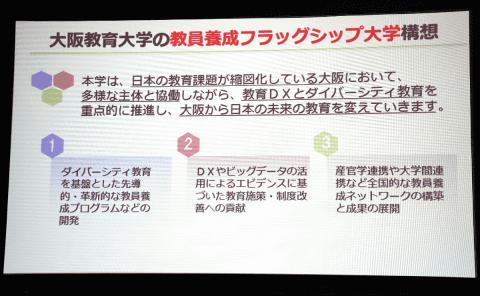

文部科学省が指定する「教員養成フラッグシップ大学」のひとつである大阪教育大学では、産学連携の拠点として「みらい教育共創館」を2024年春に開設した。新たな教育の創造のためにどのような取り組みがなされているのだろうか。 【画像】大阪教育大学副学長 みらい教育共創拠点長の水野治久氏 大阪教育大学副学長 みらい教育共創拠点長の水野治久氏が2024年8月に大阪で開かれた「関西教育ICT展」で語った内容を紹介する。水野氏は心理学の専門家で、公認心理師・臨床心理士・学校心理士として学校現場に長く携わっており、ICTを活用したいじめ、不登校対策についても最新の取り組みについて語った。 ■ 多様な子供たちを支える教育DXの実現をめざす 大阪教育大学が「教員養成フラッグシップ大学」として大きく掲げるのは教育DXとダイバーシティだ。大阪は外国にルーツを持つ子供たちや様々な背景を持つ子供たちが多く、現場の先生方が様々な手段で本人や家族を支えている状況を水野氏は目の当たりにしてきた。多様な児童・生徒が学ぶ教育のダイバーシティとDXをつなぎ、それを産官学連携の力で実現しようと構想している。 2024年春に同大にオープンした「みらい教育共創館」は、この構想を体現する施設だ。大阪教育大学の拠点と大阪市総合教育センターがフロアを分け合い、産学連携拠点のフロアはオープンラボとして企業やNPO法人が入居する。大阪市と企業と大学とが同じ場所にいる環境で、「自由に行き来しながら連携し、本当に教育現場に貢献していく大学を目指しています」と水野氏は話す。 ■ 日本語学習・不登校、企業と連携したさまざまな取り組み すでにさまざまな産官学連携の取り組みが始まっている。例えばNTT ExCパートナーと開発しているのは、日本語が母語ではない子供たちのための学習教材「アプリでにほんご~がっこうにいこう」。海外にルーツのある子供たちやその家族は、日本人には当たり前で誰も教えてくれないような習慣や文化がわからずにトラブルになることが多いため、「サバイバル日本語学習支援」と位置づけている。学校生活のシーンで必要となる日本語や習慣を、低学年から直感的に学べるように工夫されている。 また、レノボ・ジャパンとは、「メタバースを活用したインクルーシブ教育」の研究を行っている。これは、不登校の児童・生徒がインターネット上のメタバース空間の安心安全な空間に登校できるしくみだ。 水野氏は、「公認心理士、臨床心理士の視点で言うと、不登校というのは恐怖症なんです」と説明する。例えば、始めは苦手な対象が1人だとしても、次第に苦手な対象者が増え、先生も学級も校舎も……と不安緊張が拡大していくのだという。恐怖心を克服するには、高いところが苦手な人が少しずつ高い場所に慣れるのと同じように、登校に少しずつ慣れて、できたという自己効力感を持てるようにするのが大切になる。「メタバース空間で登校することで、『メタバースだったら大丈夫』とか、『チャットだったら大丈夫』という経験を積めば、自己効力感が高まっていきます」と水野氏は話す。 さらに、マウスコンピューターとは次世代PC教室のプロジェクトを行って、高スペックなPCの活用やVRの教育利用などについて検証している。VRでは理科の実験を行えるものもあり、特別支援の分野でのニーズにも合うという。支援が必要な子供たちの中には、手先の作業が苦手な特性を持つ子がいるため、実験の事故につながるケースもあるという。 「手先が不器用な子にとって、学習活動は非常にしんどいんですよ」と水野氏は力説する。文字を書いたり消しゴムで消したりという動作や、整理整頓が簡単にはできずエネルギーを使うため、投げ出してしまったりパニックをおこしてしまうこともあるのだ。学習やテストの手段としてパソコンを使うことが普通になれば、「学力観も変わってくるのではないか」と水野氏はICTの可能性全般についても指摘した。 ■ 産官学のハブとなり教育をアップデートする役割 他にも、教科書教育センターとはデジタル教科書の効果的な活用について共同研究を行ったり、コニカミノルタとは教室内の映像と音声をAIで分析する授業診断システムを利用して教育実習生の授業力向上につなげる試みを行ったり、ケニスとはSTEAM教育や探究的な学習の教材や研修の提供を行ったりと、さまざまな取り組みがなされている。 さらに、「未来教育セミナー」という枠組で多くのパートナー企業と連携して教員向けのセミナーも実施している。「みらい教育共創館」が、教育に関わる様々な立場の人をつなぐハブとなり、教員の学びをアップデートする役割を担っていることがわかる。 ■ いじめ対策にアプリの導入も 講演の後半では、水野氏自身の実証研究についての紹介もあった。いじめの問題の対策として、1人1台端末にSOSを出せるアプリを入れて見守るという取り組みだ。学校にカウンセラーがいてカウンセリングルームがあっても、直接相談にくる子供たちはあまり多くないという。その点、自分専用のタブレットPCからならばSOSを出しやすいのではないかという見込みだ。 研究ではシャボテンというアプリ(スタンドバイ株式会社)を導入した。このアプリには、気分や体の具合を日々登録する機能に加え、「話したいボタン」の機能があり、まわりに知られることなく子供から先生に援助要請ができる。子供が話したい先生の名前のボタンを押すと、先生に通知が行き、先生の側から発信した子供に話しかけてケアをするという仕組みで運用する。 ある年の11月から2月にかけて、小学5、6年生445名を対象に実証してみると、期間中「話したい」ボタンを押して先生がケアをした児童は15名だった。ボタンの利用者自体は少なかったが、この15名の「いじめの被害感」は、11月よりも2月の方が低下していることがわかった。一方「話したいボタン」を利用しなかった残りの440名の「いじめの被害感」は11月と2月でほぼ変わりがなく、被害感を示していた子供の状況も変わっていなかった。 「全員には効果がないとしても、重大ないじめにつながったかもしれない状況を改善できた」と水野氏は指摘し、ICTを活用したいじめ対策の可能性が示された。 大学の学術的な理論や検証の力と企業の技術が結びついて学校のリアルな課題解決に臨み、その情報が現場の教員に還元されるという流れが定着すれば、子供たちの環境はより多様で過ごしやすいものになっていくだろう。「教員養成フラッグシップ大学」としての取り組みに今後も期待したい。

こどもとIT,狩野さやか