なぜ生物は眠るのか?「脳がなくても眠る」という驚愕の研究が覆す「人間の常識」

私たちはなぜ眠り、起きるのか? 長い間、生物は「脳を休めるために眠る」と考えられてきたが、本当なのだろうか。 【写真】「脳がなくても眠る」って一体どういうこと!? 「脳をもたない生物ヒドラも眠る」という新発見で世界を驚かせた気鋭の研究者がはなつ極上のサイエンスミステリー『睡眠の起源』では、自身の経験と睡眠の生物学史を交えながら「睡眠と意識の謎」に迫っている。 (*本記事は金谷啓之『睡眠の起源』から抜粋・再編集したものです)

生物はなぜ眠るのか?

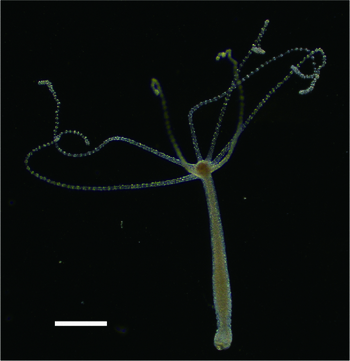

「また寝坊した……」 焦って、スマートフォンを手に取ると、午前9時を回っている。日よけのカーテンの隙間からは光が差し込み、寝室はいつしか明るくなっていた。私は、早起きを心がけているが、ついつい起きる時間が遅くなってしまう。 でも、今日に限って寝坊してしまうのも、無理はなかった。昨日は日付が変わるくらいまで実験をして、帰宅して寝床についたのは深夜2時頃だったのだ。それから7時間ほど経った午前9時頃に目が覚めるというのは、当たり前かもしれない。大学で研究をしていると、始業時間や終業時間が定められていないからまったく自由な生活ができるのだが、午前10時くらいまでには、大学に行くように心がけている。でも、ときどき早起きをして、朝七時くらいに家を出ると、なんだかすごく得をした気分になる。 私が研究を行っている東京大学の本郷地区キャンパスには、たくさんの木々が植えられている。朝早くに大学に着いて構内を歩くと、木に止まった小鳥たちがさえずり、会話をしているのが聞こえる。皆、朝から元気だ。どうして小鳥たちは、朝早くからこんなに活発なのだろう。小鳥たちも寝坊をすることはあるのだろうか。 私たちヒトは、ついつい夜更かしをする。夜遅くまで起きていると、朝起きられなくなる。しかし、それはなぜなのだろう。 そもそも、なぜ私たちは毎日眠るのか? 1日8時間眠るとすると、人生の3分の1ほどを眠って過ごしていることになる。人生が90年だとすると、約30年を眠って過ごしているのだ。はたして、そこまでたくさん眠る必要があるだろうか。「睡眠は無駄な時間である。睡眠時間を減らせば、人類の能力は増大するだろう」──発明の天才、トーマス・エジソンはかつてそんな言葉を残した。皮肉なことに、エジソンが発明した白熱電球は、夜の部屋を明るく照らし、人類の夜更かしを助長した。 睡眠という状態は、何のためにあるのか? じつは、私たちは古くから、ずっと考えを巡らせてきた。眠りの意味を宗教や迷信に求め、その解釈は芸術に投影された。今、その答えを科学で明らかにすることはできないだろうか? 睡眠をとる動物は、なにもヒトだけでない。イヌやネコなどの動物たちも眠る。睡眠は一種の生理現象だ。だとしたら、睡眠は生物学の俎上に乗るはずである。生物学を研究する私は、独自の観点から、睡眠の謎に答えようとしてきた。 私は19歳だった大学2年生のとき、ヒドラという不思議な生き物を観察していた。水の中で生活するクラゲやイソギンチャクの仲間で、0.5~1センチメートルほどの小さな生き物だ。ヒドラには、脳がない。脳をもたず、たった二つの細胞の層からできた体。水の中でゆらゆらと揺れ動く姿は、思考や感情を伴わず、流れに身を任せて生きているようだった。でも、そんなヒドラにも、自ら体を動かして餌を採り、ときに動きを止めて休む状態がある。それは、まるで眠っているかのようだった。 それから私は、その眠っているかのような状態について研究した。まず、睡眠とはどういう現象かを徹底的に考えてみた。そして、睡眠の基本的な要素が、脳をもたないヒドラにも存在することを実証していき、その睡眠をコントロールする遺伝子が、ヒドラと他の動物で共通していることを発見した。成果は、研究をはじめてから三年半ほど経った2020年に、論文として発表される。「脳がなくても眠る」という事実は、睡眠科学の常識を覆し、「ヒドラにも、他の動物と共通する睡眠メカニズムが存在する」という発見は、世界中で大きな反響を呼んだ。 ヒトは眠る。ヒドラも眠る。睡眠とは、いったい何なのだろう。はたして、眠りの起源はどこまで遡るのだろう。睡眠という現象の最小の構成要素を明らかにしたい──そんな独自の視点にもとづいた研究に、日夜取り組んでいる。 眠りの起源やしくみが明らかになって、私たちは何を知ることになるのだろう。 私たち人類には、古来より興味をもちながら、でもずっと答えを後回しにしてきた問いがある。私たちの「意識」とは何か、ということだ。私たちには、自我と主観性があり、思考して意思をもつ。意識があるからこそ、意識が宿っていることに気がつく。ただ、私たちの体から、どのようにして意識が生じるのか、未だよく分かっていない。 睡眠とは、「意識状態の変容」である。起きている間に存在する意識が、眠っている間に減退するのだ。なぜ、私たちは意識をもち、毎晩わざわざ消失させるのか。意識が宿っているのは、ヒトだけだろうか? どれほどの生物が眠り、どれほどの生物に意識が宿るのか。睡眠の研究を皮切りにして、生物学は、そんな人類未踏の謎に接近している。 普段研究を行っている研究棟の近くには、三四郎池と呼ばれる池がある。夏目漱石の小説『三四郎』の舞台になった場所だ。研究で考え込んで頭を整理したいとき、私はよく池のほとりを歩く。茂みの中にある池には鯉が泳ぎ、アメンボが水の輪をつくっている。水面から突き出た岩の上では、亀が甲羅を干している。 池のほとりに整備された小道を歩いていると、一匹のチョウが目の前を横切った。茂みの中から飛んできて、大きな羽をひらひらと羽ばたかせながら、池の方向へ飛び去っていく。アゲハチョウだ。 「こんな東京のど真ん中にも、アゲハチョウがいるんだ……」 ある記憶が蘇ってきた。 睡眠や意識の謎──そんな壮大な問いに挑んでいる私の研究も、よく考えれば一匹のアゲハチョウがきっかけだった。あれは、小学3年生の夏休みのこと。庭先のミカンの木にいたクロアゲハの幼虫を見つけたことから、すべてがはじまったのだ──。

金谷 啓之