柴犬のルーツに出会う旅(2)系統図の頂点に立つ「強運の犬」

『石』が石見地方の山奥の二川(ふたかわ)村(現・益田市美都町)から「山出し」され、現在の柴犬の祖犬となる運命を背負って東京に連れていかれたのは、1936(昭和11)年のこと。二・二六事件があった年で、5年後には太平洋戦争が開戦している。柳尾さんが生まれたのもちょうどそんな時代だった。「生家では、石見犬を放し飼いで、残りモノのぶっかけ飯をやって飼っていましたね。猟犬です。獲物はウサギが主ですね。タヌキからは毛皮を取りよった。戦後はそういう生活がだんだんなくなっていきましたね」

戦中・戦後の食糧難時代を経て絶滅

愛玩犬として親しまれている今の柴犬は柔和な表情をしているが、ほとんどが猟犬として使われていた石州犬は、それに精悍さが加わった風貌をしていた。「気迫十分でしたよ」と、柳尾さんは言う。 「うちの犬も、よくタヌキを咥(くわ)えてきました。渋柿が冬になると甘くなっておいしくなるでしょう。タヌキは柿の木に登ってそれを食べるのですが、石見犬は木の下でじーっと、タヌキが降りてくるまで待っている。降りてきたところをパッと咥えて家に持って帰って来るのですが、タヌキというのは臭いですけねえ。家の中に置いておくと臭なるから、すぐに川に放りよりましたけどね。猟は上手だったです」 その当時は、近所にも石州犬がたくさんいて、やはりほとんどが放し飼い。子供が生まれると地域の人で分配して猟犬として育てるというスタイルだった。しかし、人々の日常生活から狩猟が消えていくにしたがって石州犬は急速に数を減らし、昭和40年ごろに絶滅したとみられる。昭和30年代に犬の感染症であるジステンパーが全国的に大流行したのも、各地の地犬を絶滅に追いやった要因とされている。柳尾さんは戦時中から戦後の食糧事情にも言及する。「食糧難でしたから、一部で犬を食べよったのを私は見聞きしています」

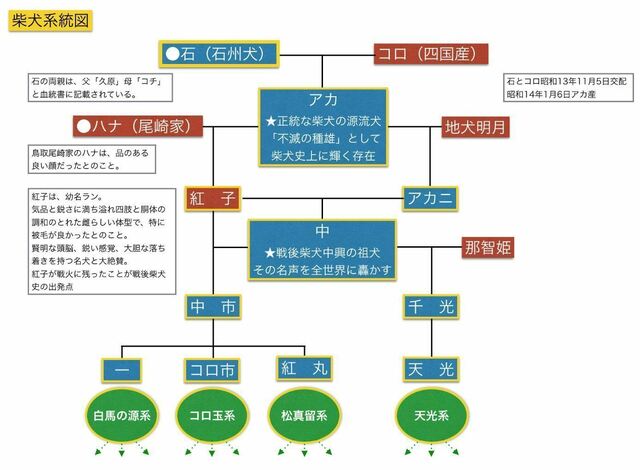

偶然発情して交配「柴犬の祖犬」に

そんな時代に、石見の山奥で猟犬をしていた『石』が、現在までその血を世界中の柴犬の中に残せたのは、奇跡的な幸運と言えるだろう。「石州犬研究室」を主宰し、最近の石号再発見の立役者となった地元で地域振興プランナーをしている河部(かわべ)真弓さんは、『石』を「強運の犬」と呼ぶ。 『石』は後肢に欠点があるなど、展覧会(=ドッグショー)の基準では決して完璧な犬ではなかった。「当時、石号クラスの犬は全国から集められていて、山出しした中村鶴吉さんも、残っている文献では他の名犬のことには触れていても、『石』のことには一切触れていない。実際、東京に連れ帰ってすぐに人に譲っているんです」と河部さんは言う。