57頭の交雑ザル殺処分 ── “認める倫理と“認めない倫理”の学説

人間中心主義を乗り越える新しい思想 「生態系のバランス保全」が最重要

そして環境問題の真の解決のためには、この「人間中心主義」を乗り越える新しい思想・新しい倫理を打ち立てる必要があるのではないかという議論が、環境倫理学のなかでは続いてきました。そのなかでも主要な流れの一つが「全体論的な環境倫理学」と呼ばれる思想で、アルド・レオポルドやベアード・キャリコットといった人々が代表的な論者とされています。 この考え方によると、まず生態系が人間の社会や共同体のようなものとして理解され、生物種はこのなかで独自の役割を持つ「市民」のような存在だとされます。そしてヒトなる種もまたこの「社会」における一「市民」に過ぎないのであり、あたかも所有者のように振舞うのは許されないとして、その特権的地位が否定されるのです。 さらにこの思想においては、生態系のバランスの保全が最重要の課題とされ、生物個体の生命の価値はこれに従属するものと見なされます。なぜなら、生物個体は生態系なしにはあり得ませんし、生態系の根幹である食物連鎖においては、個体の生命は当然のごとく消費されるからです。したがってこの見地に立つならば、生態系のバランスを乱す外来生物を殺処分することは、何ら問題がないどころか、むしろ推奨されることになります。

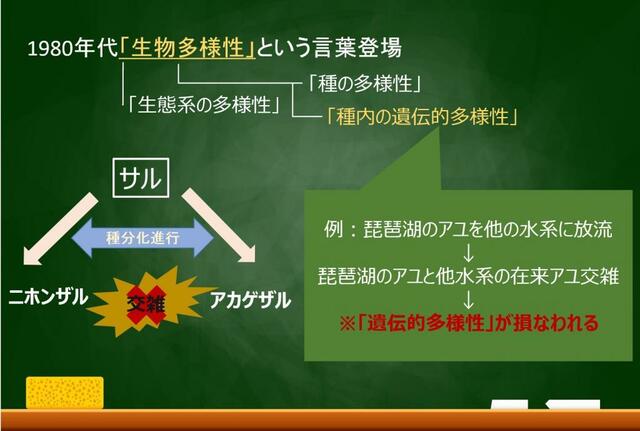

「生物多様性」「種内の遺伝的多様性」という考えの登場

さらに1980年代に「生物多様性」という言葉が登場し、「種の多様性」・「生態系の多様性」に劣らず「種内の遺伝的多様性」も大切であるという考え方が定着してきました。 一つの生物種を構成する個体の間の遺伝子レベルでの多様性が、個体間の体質や特性の多様性をもたらし、結果として環境変動等に対する種の強靭さ(その変動で誰かが死んでも誰かは必ず生き残って子孫を残した結果として、種が存続する)の重要な条件となること、さらには種内の遺伝的多様性が種分化、すなわち新たな種の誕生の基礎になり、その積み重ねの上に多様な種や多様な生態系の存在が初めて可能になるといったことが、「種内の遺伝的多様性が大切だ」とされる理由です。 したがって、例えば琵琶湖のアユを他の水系に放流することは、長い年月にわたる隔離によって生じた琵琶湖のアユと放流先水系の在来アユとの遺伝的差異が両者の交雑によって打ち消されてしまい、結果としてアユという種の内部における遺伝的多様性が損なわれてしまうので、いくら内水面漁業の発展のためとはいえ、そのような行為は望ましくないということになります。 今回のサルのケースについて見るならば、長い時間をかけて種分化の過程が進行しつつあるアカゲザルとニホンザルは、体色や体長・尾長といった形質上の差異が生じるほどには遺伝的に距離があるが、例えばロバとウマの交雑個体たるラバとは異なり、交雑個体が生殖能力を持てる程度には近いという状態にあります。 しかしこの両種が人間の行為が原因となって交雑してしまうと、結果としてこの系統のサルたち ── マカク属 ── の遺伝的均質化が進行してしまうので、これは可能な限り阻止すべきだということになります。したがって、例え人間の利益と無関係に見えようが、コストがかかろうが、かわいそうで心が痛もうが、交雑個体は駆除されるべきだということになるわけです。