18ヶ月間机の前から動かなかったなんて逸話も…『百年の孤独』の作者ガルシア=マルケスの異常さとは? 池澤夏樹と星野智幸が語る【第3回】

刊行後、途切れることなく読書界を賑わせ続けているガルシア=マルケスの代表作『百年の孤独』だが、刊行以来50年間、読破者がうなされたように語り続けるのはなぜなのか。本作に衝撃を受け、新聞社を辞めてガルシア=マルケスが執筆の本拠地としたメキシコ留学に旅立ってしまったという星野智幸さんと、日本で翻訳される前に英語で本作を読み、以来「追っかけ」のような読者になったという池澤夏樹さんが語り合った。 (全6回の第3回、構成・長瀬海) ***

星野 池澤さんは『世界文学を読みほどく』のなかで『百年の孤独』を読みながら、この作品の基本にあるのは「神話」ではなく「民話」だと書かれていましたね。今はガルシア=マルケス研究もだいぶ進みました。僕が90年代前半にメキシコで友達になった久野量一さんなんかもマルケスの研究者になっています。例えば久野さんの「480ページのバジェナートは何を歌っているか?」(『ラテンアメリカ文学を旅する58章』(明石書店)所収)を読むと、ガルシア=マルケスの語りの起源にはバジェナートという彼の育った地方の音楽があることがわかります。19世紀から20世紀にかけて、コロンビアのカリブ地域では、フグラールという吟遊詩人のような音楽家がアコーディオンを弾いて歌いながら、あちこちの村や町を転々として、出来事を伝えていったらしいです。この作品にも自作の歌を歌いながら歩き回っているフランシスコ・エル・オンブレという200歳近い老人が出てきますが、まさにそのような存在ですね。ガルシア=マルケスのノーベル文学賞の授賞式にも、ラファエル・エスカロナという『百年の孤独』に登場するバジェナートの作曲家も同行して、お祝いの音楽を作って、みんなでどんちゃん騒ぎをしたようです。 池澤 ラファエル・エスカロナですね、伝記にもよく出てくる。 星野 エピソードがどんどん繋げられていって延々と終わらない語りのリズムは、どうやらバジェナートという吟遊詩の音楽にもあったらしい。なかなか面白いですよね。 池澤 アメリカにもマーダー・バラードという歌の伝統がありました。1つの犯罪事件を題材に、ある若者が恋をして、袖にされて、怒りで頭がおかしくなって相手の女を殺害してしまう。そういう経緯が歌になって広まる。典型は「トム・ドゥーリー」とか。そういった語りとしての歌はどこにでもあったんだろうけど、他の地では割と早く廃れてしまったんでしょう。コロンビアにはそれが残っていた。民話なんだけど、子どもが楽しむために小さくまとめられたものではなくて、語り継がれながら広がっていくような歌が。 星野 語られることでバージョンがどんどん変化したんでしょうね。歌なんだけど、語りでもあるところにガルシア=マルケスは惹かれたんだと思います。マルケスの自伝を読んでいても、自分は語るのが好きだと言っていますね。おしゃべりの快感のようなものを好んだのでしょう。それは自伝の語り口からも感じられます。

【関連記事】

- 【第1回から読む】新聞記者を辞めて、メキシコに留学するほど引きずり込まれてしまった『百年の孤独』の魔術的魅力 池澤夏樹と星野智幸が語る

- 【第2回を読む】「ビザはもらえないしバスの運転手は戻ってこない」日本の常識が通用しない文化で実感した“ラテンアメリカ文学的世界”のリアルとは? 池澤夏樹と星野智幸が語る

- 【第4回を読む】なぜ『百年の孤独』はマジックリアリズムで書かれなければならなかったのか? 池澤夏樹と星野智幸が語る

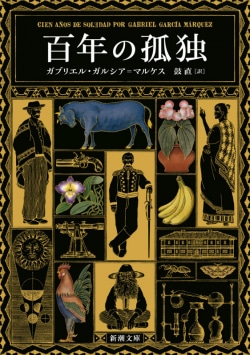

- 【『百年の孤独』試し読み】ガルシア=マルケスの世界的なベストセラー

- 上智大退学のラランド・ニシダが単位を落とされても髭面教授に感謝した理由 二十歳で前触れなく巡り合った小説『百年の孤独』の影響力