「死にかけの人間」を食べて生き延びる…漂流船で実際に起きた「凄惨な事件」は許されるのか

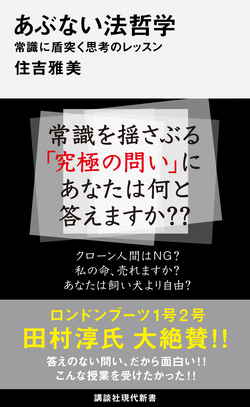

クローン人間はNG? 私の命、売れますか? あなたは飼い犬より自由? 価値観が移り変わる激動の時代だからこそ、いま、私たちの「当たり前」を根本から問い直すことが求められています。 【写真「死にかけの人間」を食べて生き延びる…漂流ボートで実際に起きた「事件」 法哲学者・住吉雅美さんが、常識を揺さぶる「答えのない問い」について、ユーモアを交えながら考えます。 ※本記事は住吉雅美『あぶない法哲学』(講談社現代新書)から抜粋・編集したものです。

漂流する救命ボートの中で

客船が難破した。人権派として名高い弁護士と哲学者という2人の船客、そして船長とキャビンボーイが救命ボートに乗り込んだ。4人でボートに乗り漂流したが、救助船と出会うことができず、食料や飲料水も尽きてしまった。全員の飢えと渇きは募るばかりである。 そんな中、最も若いキャビンボーイが喉の渇きに耐えきれず、海水を飲んでしまった。絶対にしてはいけないことをしてしまった彼の身体はさらに衰弱し、4人の中で最も死に近づいているといってよい状態になった。 追い詰められた船長は、こう提案した。「キャビンボーイはどうせ早晩死ぬのだろうから、早く楽にさせてあげてその肉を3人で食べませんか」。 弁護士と哲学者は血相を変え、「そんなことは人間としてできない!」と激しく拒絶した。しかし漂流は続き、4人の飢えや渇きは一層増すばかりだった。 キャビンボーイの容態は徐々に悪化していく。その様子を見ながら弁護士は「この少年は海水を飲むという愚行をしたからこんなことになったんだ。自殺行為じゃないか。この思慮と判断力のなさは人権を担うに相応しくないな」と独り言のように言った。 一方、哲学者は他の2人に向かって「私には妻と2人の子と大学で教えている多数の学生がいるが、あなたたちは?」と聞いた。船長は妻と3児と老いた母親が、そして弁護士は妻と2児と愛人と〈人権派〉の彼を頼るたくさんの顧客がいると答えた。 「このキャビンボーイは?」と哲学者が船長に聞くと、「この子は確か天涯孤独の孤児で、今のところ結婚もしていないはずだ」と答えた。すると哲学者は少し考え、躊躇いながらもこう言った。「この中で、死んでしまっても悲しむ者がなく、扶養する相手もなく、社会的な損失が最も少ない人は、この子だということだね」。 すると弁護士も続けてこう言った。「確かにこの子にも我々と同じ人権があり、生きる権利がある。だが残念なことに自らの愚かさによって必要以上に苦しみ死に瀕している。我々には海水を飲む愚行を制する余地がなかった」。 そして弁護士は息も絶え絶えのキャビンボーイに尋ねた、「君はもう余命幾ばくもないだろう。食料も水もない。苦しい状態で生きていたいかい?」。キャビンボーイは消え入りそうな声で答えた、「苦しい、早く楽になりたい」。 「聞いたかい? 彼は早く楽になりたいと明言した。彼は一刻も早く楽になりたいんだ。彼の幸福追求権を尊重して死なせてあげるべきではないか?」弁護士が言うと、哲学者も頷き、そして尋ねた、「申し訳ないが我々が死ぬよりは、彼が死ぬ方が社会にとって最小不幸で済むだろう。そして彼の犠牲を無駄にしないためにも、我々は可能な限り生き延びねばならない。そうだろう、弁護士さん」。 すると弁護士は答えた、「そういえばこんなに果てしない大海原には国家も裁判所もない。こういう状況では人権は国家以前の自然権となり、我々一人一人の自己保存の権利となるわけだよ。我々は今は、生き延びるために何をしてもいいんだ」。 哲学者と弁護士とは互いに確認するように視線を合わせ、引き続いて船長に目を向けた。船長は言った、「では人権的にも、哲学的にも、この子の死を早めて皆でいただいちゃっていいんですね? 先生方のお墨付きをいただいたんだ、助かって裁判になったら、くれぐれもよろしく頼みますよ」。 「うむ、緊急避難だ」、哲学者と弁護士の同時の頷きを確認したうえで、船長は瀕死のキャビンボーイの首を絞めた。その後3人とも目の色を変えて我先にと遺体の肉を削ぎ、貪った。