「ダルク女性ハウス」代表 上岡陽江

アルコール依存症は誰でも陥る可能性がある病気である一方、ひとりでそこから脱却するのは困難といわれる。依存症の女性たちを支援する「ダルク女性ハウス」を主宰する上岡陽江(かみおか・はるえ)さん(60)も、かつてアルコール依存症に苦しんだひとりだ。「地獄の底は意外と豊かだった」。彼女がみつけた希望の光とはなにか。(ライター・山本ぽてと/Yahoo!ニュース 特集編集部)

都内のあるアパートに、依存症の女性たちが集まる場所がある。

「みんなかわいいでしょ。私の仲間たち」

上岡陽江さんは彼女たちをそう紹介する。ここは依存症の女性たちの回復を支援する施設「ダルク女性ハウス」。彼女はそこの代表を務める。

「ハルエさんもかわいいよ」

仲間たちから言われると「あらっ、やだぁ」と上岡さんはうれしそうに笑う。彼女の周りには笑顔が絶えない。

入居者の冗談に大笑いする上岡陽江さん(撮影:長谷川美祈)

「ダルク女性ハウス」は、薬物・アルコール依存症の女性のためだけにつくられた日本最初の民間施設。入寮や通所をしながら、女性たちが依存症からの回復を目指している。

利用者だけでなく、ほとんどのスタッフに当事者の経験がある。上岡さんもアルコール依存症の回復施設に入寮していた。

「ほんと、あの頃の話するの恥ずかしくて、ヤになっちゃう、特別ね」

そう照れながら、自身の依存症の経験を語ってくれた。

恥ずかしがりながら上岡さんは過去を語りだした(撮影:長谷川美祈)

上岡さんは1957年生まれ。小学6年生で喘息が悪化し、小児病棟に入院した。家族との面会は土日だけ。同じ病棟の子どもが亡くなると噂話がときおり耳に入ってくる。

中学3年で退院し、公立高校に進学。16歳のときに、病院で一緒だった友人が相次いで3人亡くなったことが知らされた。

「ショックだった。言葉にならず、誰にも相談できなかった。私も長く生きられないだろう。その前に、良いことも悪いこともやりたいって決めたの。私だけ生き残った罪悪感もあった」

学校では生徒会長を務め、ボーイフレンドもいた。外から見ると明るくて活発な生徒だったが、常に無理をしていた。毎日、死の恐怖に追われていた。

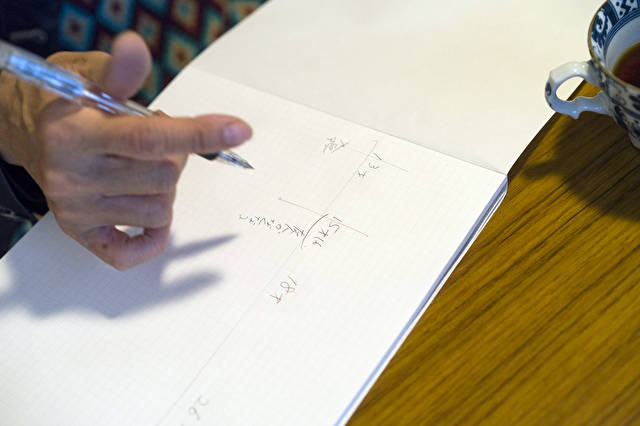

18歳で飲みはじめる

自分の飲酒遍歴を図で説明する(撮影:長谷川美祈)

アルコールを飲みはじめたのは18歳のときだ。当時、上岡さんは業界紙でアルバイトをしていた。昼は元気に働いても、夜になると不安になり眠れない。眠る前に日本酒を一気に飲んだ。

お酒はコミュニケーションの手段にもなり、飲み会にもよく顔を出した。

「飲み会は緊張するから、行く前に飲んでいく。みんなといるときは、仕切ったりするんだけど、さよならした後にホッとして、飲む」

「若かったでしょ、モテたんですよ、私。ふふふ。ハルエいつも元気ね! と言われて、みんなオゴってくれるから、8軒くらいどんどん行って、記憶なくなって、目が覚めると知らない人の家で寝ている」

「お酒をやめよう」と何度も決心するが、少しやめるとその反動で2倍飲まないと気が済まなくなった。

23歳で朝から飲むように

お酒をやめることをやめた(撮影:長谷川美祈)

23歳になると朝からお酒を飲むようになった。目が覚めると飲み、倒れるように眠り、起きるとまた飲んだ。病院で処方された喘息の薬や鎮痛剤を大量のお酒で流し込む。実家を出て、男性の家を転々とした。

「絶えず飲んでいるから臭う。心配されるから、人と会うのがイヤになって、働くこともできなくなっていった。心配している人のことを恨んで攻撃してしまう」

自分は依存症かもしれないと思ったが、認めることができなかった。

朝方、酔っぱらって歩いていると、街中で福祉施設の職員にアルコール依存症のパンフレットを渡されたこともあった。

「そのときは『バカにされた』と怒った。でもそのパンフレットはずっと持ち歩いていて、ときどき開いて読んだ。私はいつかここに行くとわかっているんだけど、たどり着けない。ずっと誰かに『潮時だよ』と言ってほしかった」

「どこか相談できるところはないか」と電話帳で探した近所の保健所に何度か電話をかけた。しかし相手が出る前にいつも受話器を置いてしまう。泣きながら、またお酒を飲んだ。

「助けて、アルコールが止まらない」

自殺しようとしたが、死ねなかった(撮影:長谷川美祈)

25歳になったある日、上岡さんは自分で命を絶とうと考えた。夜中、ダウンジャケットをはおり、酒瓶をポケットに入れたまま街に出た。歩道橋にのぼるが、部屋の押し入れに空き瓶と大量の薬があることを思い出し、せめて片づけてから死のうとぐっとこらえた。

次の日も歩道橋にのぼるが、決行できない。友人に電話をかけた。

「助けて、アルコールが止まらない」

電話を聞き、友人たちが駆けつけた。ひとりの友人が、上岡さんをしばらく家に泊めてくれた。待っていたのは禁断症状との戦いだった。身体が震え、全身が硬直した。オレンジジュースを飲もうとしても手が震え、半分こぼしてしまう。

「私はこれからの人生、コップ1杯のオレンジジュースも飲めません」

と上岡さんは泣いた。

「いいじゃん、半分飲めば。2つ飲めばいいじゃん」

友人はそう励まし、固まる上岡さんの足をマッサージした。

「こうやって手が震えたの」と再現する(撮影:長谷川美祈)

「私の人生は終わった。ここは地獄の底だ」

友人の紹介で、「マック」に入居する。上岡さんが26歳のときだ。

「マック」は1978年に、アメリカの神父によって設立された民間のアルコール依存症回復施設だ。女性の入居施設はできたばかりで、入居者は3人だけだった。

「私の人生は終わった。ここは地獄の底だ」

上岡さんは当初そう思ったという。

施設では毎日3回のミーティングが行われていた。ミーティングの原則は「言いっぱなし、聞きっぱなし」。飲んだことを正直に話しても、批判されない。最初は参加しても自分の話ができなかったうえに、他の人の話を聞くことすら苦痛だった。

ミーティングで混乱して泣き続けていると「焦らないほうがいい」「自分もこういうことがあった」と参加者が声をかけてくれた。

「私はいつもツッパっていて、『うるさいじじい!』とか言っていたけれど、一生懸命やめようとしているのはわかってくれたんだよね。よくなることを信じてくれた。失敗した人間に優しい場所だった」

ミーティングでは仲間の言葉を真似しながら、少しずつ自分の話ができるようになった。自分の失敗が、仲間の財産になっていく。「アルコールはやめられる」。回復した人が目の前にいることが励みになった。

上岡さんに仲間ができた。

「地獄の底」で見つけたもの

「仲間に救われた」と上岡さん(撮影:長谷川美祈)

「地獄の底は意外と豊かだった。禁断(症状)の日々はつらかったけど、友達や仲間と過ごした記憶と重なっている」

上岡さんは1年で施設から退所。花屋で働きながら、自助グループに通い続けた。お酒をやめることができたが、飲みたい気持ちは16年も消えなかった。

「依存症は長く付き合い続ける病気。回復にはゴールがない。回復とは回復し続けること」

と上岡さんは話す。長い道のりだからこそ、同じ経験を持つ仲間とのミーティングが支えになった。

「仲間とよく『依存症になって本当によかった』って話すんだよね。治療につながって、はじめて人とつながれた。依存症の人たちは、やめるときに、友人や仲間がそこにいたらいいな」

人に癒やされることが回復への一歩

当事者ミーティングはアルコール依存症からの回復にどのように有効なのか。

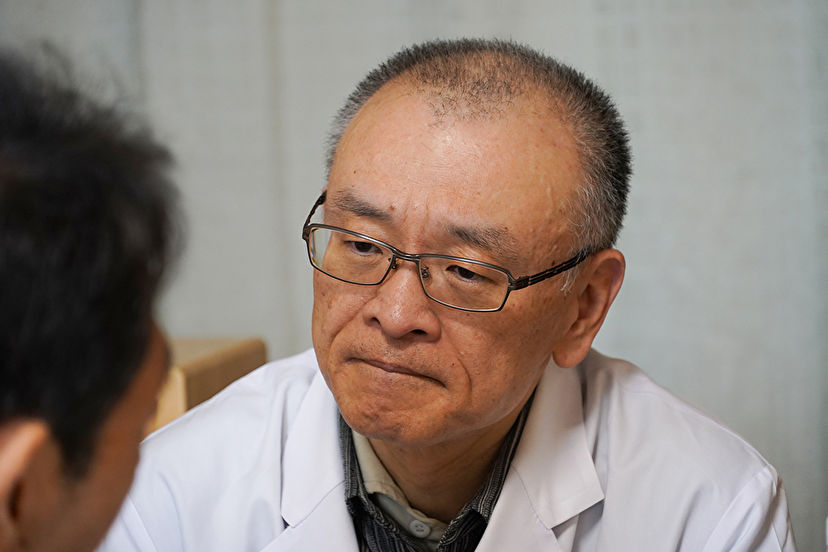

「実際に依存症から回復した人と接することが治療の希望につながります。ミーティングで本音を言えるようになると、アルコールに酔ってまぎらわしていた人が、人に癒やされるようになる。信頼関係を築いていくことが回復への近道です」

依存症に詳しい埼玉県立精神医療センター副病院長の成瀬暢也さんはそう説明する。

アルコール依存症の回復には、認知行動療法、薬物療法だけではなく、自助グループや回復施設の利用などが有効なことがわかっている。

「ダルク女性ハウス」のミーティングでは、依存症から抜け出すにはどうしたらいいのか具体的な方法を話し合っている(撮影:長谷川美祈)

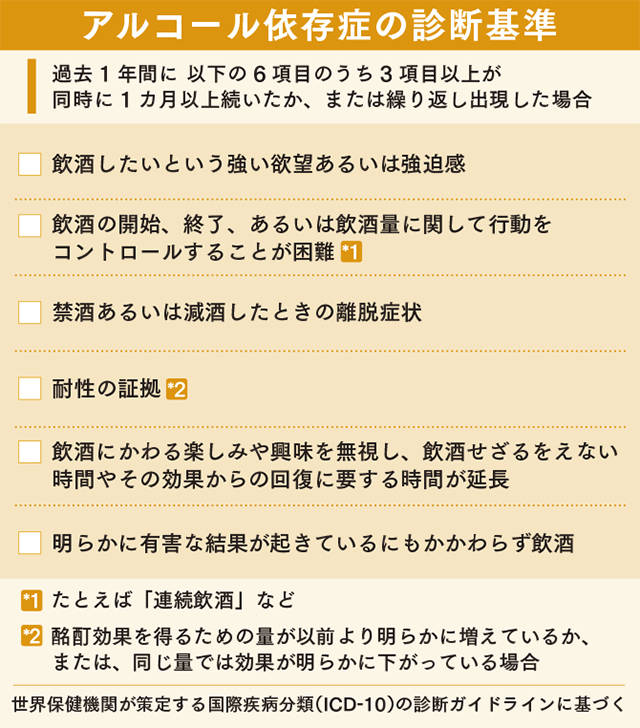

アルコール依存症は飲酒欲求をコントロールできなくなる進行性の病気だ。内臓疾患や脳の萎縮といった健康問題だけでなく、仕事や家族にも影響が及ぶ。病気が進行すると、体内のアルコール濃度が下がることにより、震え、嘔吐、幻覚などの離脱症状(禁断症状)が起こるため、さらに飲酒を繰り返すようになるという。

2013年の厚生労働省の調査では、国際診断基準ICD-10によるアルコール依存者数は109万人にのぼることがわかっている。しかし、治療者数は5万人に満たない。さらに家族が問題に気づいてから本人が治療に来るまで、平均して6年もの期間がかかっている。本人や周囲も「病気」であるとの認識が持てないことが問題だ。成瀬さんはこう話す。

「コントロールできないことが症状なので、必要なのは叱責ではなく適切な治療です。自分の意志だけではやめられないため、医療機関や専門機関に相談してください。早く治療すればするほど効果的です」

助けてと言えるために

「マック」から退所後、上岡さんは自身の喘息の処方薬依存にも向き合おうと、薬物依存症の自助グループにも通うようになった。処方薬は小学生時代に病院の小児病棟にいたときから大量に服用する癖が続いていた。

そこで出会った多くの女性に、虐待やDV(ドメスティック・バイオレンス)の経験があった。女性たちは身体と心の痛みを止めるため、処方薬や違法な薬物を使ってなんとか生き延びていた。

不法薬物の使用で警察に摘発されても、治療は受けられないまま、何度も刑務所に入る仲間がいた。出所してもケアする施設がない。路上で心臓発作を起こして亡くなる女性や、自ら命を絶ってしまう女性もいた。

まだDV防止法はなく、虐待やDVに対する社会の理解がなかった時代だ。彼女たちが依存症になる背後には、社会的な問題が潜んでいた。

依存症の女性たちが安心して暮らせる場所をつくれないか。仲間とともに上岡さんは1991年に「ダルク女性ハウス」を設立する。

プログラムの中心は1日3回のミーティング。最初は自分の話ができない女性たちも、仲間の言葉を借りながら、少しずつ少しずつ自分のことを話せるようになる。そのほかにも女性特有の身体のケアや、基本的な生活のスキルも日々の中で学んでいく。

寮内の台所からは、入居者のつくるキムチチゲのいいにおいがした(撮影:長谷川美祈)

彼女たちの話を聞くと、親がアルコール依存の問題を抱えているケースもあった。暴力の再生産が起こらないよう、子育て支援も積極的に行っている。

仲間の就職が決まり、喜ぶ上岡さん(撮影:長谷川美祈)

「親、子、孫の3代にわたるほど長く伴走する問題で、すぐに終わらない。だから、絶えず誰かの支援の手を借りていくことが大切で、それは恥ずかしいことじゃない」

就労支援の一環として、着物をリサイクルして作った小物を販売している(撮影:長谷川美祈)

現在、ダルク女性ハウスでは、共同生活を送る入居施設と、通いながらプログラムに参加できる通所施設を運営。合わせて20人の女性たちが利用している。薬やアルコールに頼らない新しい生き方を仲間とともに探しはじめるのだ。

部屋には花が飾られている(撮影:長谷川美祈)

「依存症だからといって、負けたわけではない。そこから戻って生き返す人たちは、より強くなって生きている。人間って強い。人生を捨てないの。だけど、ひとりではできないから、まずは分かっている人のところに相談してほしい」

「よくなるよ。人生、まだあるよ」

上岡さんはいつもそう伝えている。

「センター長」と呼ばれている猫のマロ(撮影:長谷川美祈)

【アルコール依存症 相談先一覧】

上岡陽江(かみおか・はるえ)

1957年生まれ。「ダルク(DARC:Drug Addiction Rehabilitation Center)女性ハウス」代表。精神保健福祉士。著書に『生きのびるための犯罪(みち)』、共著に『その後の不自由』『虐待という迷宮』など。エレファントカシマシの熱狂的ファン。現在マックの当事者スタッフをテーマにした記録映像を制作中。

山本ぽてと(やまもと・ぽてと)

1991年沖縄県生まれ。早稲田大学卒業後、株式会社シノドスに入社。退社後、フリーライターとして活動中。企画・構成に飯田泰之『経済学講義』(ちくま新書)。