21世紀に入ってから、日本はノーベル賞の受賞ラッシュが続いている。2001~2016年に、16人(米国籍取得者も含む)が科学分野で受賞し、20世紀の科学分野の受賞者(6人)を大きく上回っている。だが、これだけの華々しい成果を上げてきた日本の基礎研究に対し、様々な方面から警鐘が強く鳴らされている。ノーベル賞受賞者も指摘する、その元凶とは。(ライター・青山祐輔/Yahoo!ニュース 特集編集部)

地方から失われていく、科学研究の基礎体力

2016年5月、ある天文学の研究プロジェクトによるクラウドファンディングがネット上で話題を呼んだ。

徳島大学の古屋玲准教授を中心とした研究チームによる、ハワイ島マウナケア山頂付近にある電波望遠鏡を使った天体観測計画。話題になったのは、その目標額がわずか80万円だったからだ。金額は現地までの旅費を調達しようとしたもので、クラウドファンディングは成功した。だが、古屋准教授の研究環境は、さらに悪化しているという。

ハワイ島マウナケア山頂付近にある観測施設(写真:アフロ)

「徳島大学は地方の小さな国立大学で、主要な使命は研究というより、教育と地域貢献。つまり、よき市民を社会に送り出すことです。それでも、これまではどんな研究テーマも奨励されていたのが、昨今は『役に立たない研究は自分でやれ』と言われるまで悪化しています」

国立大学に所属する研究者には、毎年研究費が支給される。金額は、大学や研究分野などによってさまざまだが、おおむね公平に学内で配分されていた。しかし、その状況が大きく変わろうとしているのだという。

古屋准教授のチームによるクラウドファンディングは、なんとか資金集めに成功したが……(提供:古屋准教授)

「2018年度からは『重点クラスター』と呼ばれる学内の特定の研究グループにだけ配分することになった。残りの人はゼロです。重点クラスターの選択基準は端的に言って、医療技術や医薬品開発など直接役に立つかどうかです。恐れていた最悪の事態がついに来ました」

この結果、2018年度は大学から古屋准教授には研究費が支給されない見込みだという。研究費がなければ、研究活動もできない。

「選ばれた重点クラスター以外、つまり研究費ゼロを避けるために、なんとかクラスターを作ったけれど外れてしまった研究者たちは、『研究をしたければ科研費やクラウドファンディングなど外部資金を調達しろ』と学内説明会で言われました。でも、クラウドファンディングなんて誰もができるわけではないし、科研費だって全員の提案が採択されるわけではない。私の場合は、たまたまうまくいきましたが、それを全員にやれというのは無茶だと思います」

地方の国立大学から研究の灯が消えようとしている。そして日本の科学アカデミズムが危機に瀕しているとの指摘は、海外からも寄せられている。

世界における「科学エリート」の地位を失いつつある

「日本の科学研究はこの10年間で失速していて、科学界のエリートとしての地位が脅かされている」

イギリスで発行される総合科学雑誌『ネイチャー』2017年3月23日号は、そう指摘した。

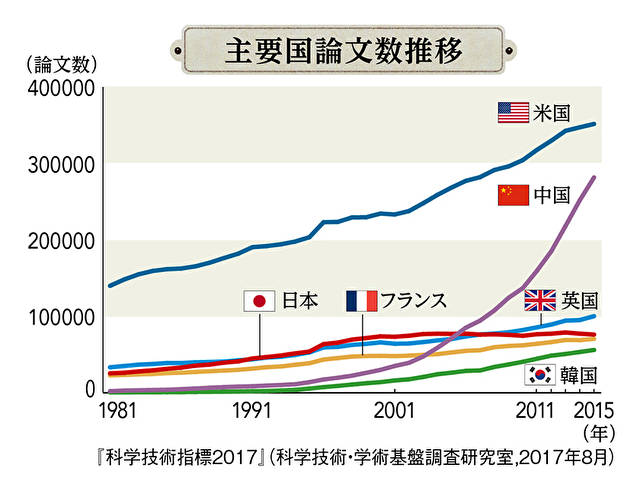

同誌によれば、世界的に評価の高い学術誌や論文誌に掲載される日本からの論文は、2012年から2016年にかけて6%減少した。また、専門家による検証済みの文献を広く網羅するスコーパス・データベースに収録されている全論文数は、2005年から2015年の10年間で約80%増加しているにもかかわらず、日本からの論文数は14%しか増えていないという。

日本から発表される科学論文数はなかなか増えない(写真:アフロ)

こうした状況の背後にあるのが中国の急速な成長で、米国などの科学先進国の地位が相対的に低下している。だが、日本の論文数の減少は、他の先進国と比較しても突出している。なぜこれほど減っているのか。ネイチャーは、その要因を国としての予算配分にあると指摘した。

論文数では、中国の伸びが他国を凌駕している(図版:ラチカ)

「日本政府の研究開発支出額は、世界で依然としてトップクラスであるものの、2001年以降ほぼ横ばいです。一方で、ドイツ、中国、韓国など他の国々は研究開発への支出を大幅に増やしています」

東京に長く滞在経験のあるネイチャーの記者、デイヴィッド・シラノスキー氏も指摘は驚くべきことではないと言う。「過去10年以上にわたり、日本の論文数は増えも減りもしなかった。なぜなら、人口増加、経済成長、科学予算のすべてが横ばいだからです」

ネイチャーの論評は、単なる事実の指摘にとどまらず、日本に対して強く警告を発している。この直後、日本のメディアでも「アカデミズムの危機」を報じる動きが広がった。

一方、ネイチャーの記事以前に、国内でも同様の指摘はなされていた。

鈴鹿医療科学大学の豊田長康学長は、2015年5月1日付の自身のブログで、主要国の全論文数や人口あたりの論文数といったデータで、2000年代前半からすでに日本のアカデミズムは世界に水をあけられつつあることを示した。2016年3月には豊田氏はネイチャーインデックスからの取材にも応え、「我が国の競争力は高まっていないどころか、過去10年間を見ると日本の基礎研究は弱体化している」と発言していた。

そして、基礎研究の弱体化に対して危機を訴える声は、日本の研究者においていっそう広がっている。

昨年ノーベル賞を受賞した大隅良典・東京工業大学栄誉教授。日本からは、2014年から科学分野で3年連続受賞者が出た(写真:Rodrigo Reyes Marin/アフロ)

「就職できないから」東京大学でも大学院生が減少

「基礎科学で減っているのはお金ですが、人も減っているんです」東京大学副学長で元理学系研究科長の福田裕穂教授は、危機感を強く訴える。「理系でも(産業化しやすい)応用研究には国からお金は出ます。でも、基礎研究にはお金がつかないし、研究者も減っているんです」

科学研究への予算配分は「日本の未来に対して投資するのか、しないのかという、国としての選択の問題」だと語る東京大学副学長の福田裕穂教授(撮影:殿村誠士)

2016年10月、全国34の国立大の理学部長らで構成され、福田氏も所属する「国立大学法人理学部長会議」が、「未来への投資」と題した声明を出した。

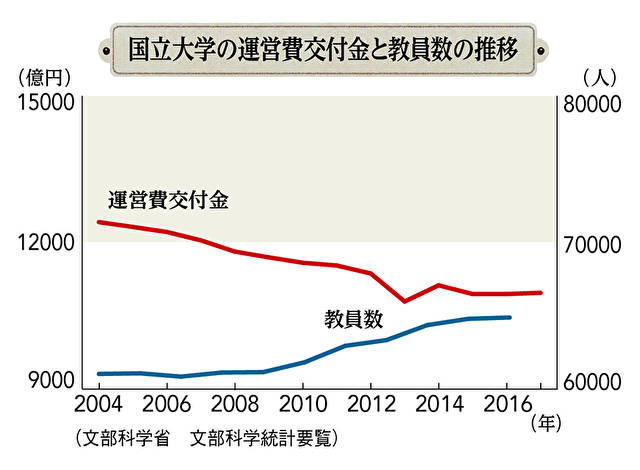

この声明では、国立大学への運営費交付金が10年以上にわたり毎年1%ずつ削減されことによって、日本の基礎研究の体力が奪われたこと、またそうした基礎研究の衰退で将来日本からノーベル賞が出なくなる可能性がある、という懸念を強く訴えた。

国からの運営費交付金が削減されても、大学の支出は一律に減らせるものではない。例えば光熱費の節約には限度があるし、安全にかかわる支出は減らすことはできない。そこでしわ寄せを受けてきたのが人件費だ。

国立大学の予算に占める人件費の割合は、2005年度の41.7%から2015年度の32.9%と10年で9ポイントも減っている。ところが、教員(研究者)の数は2004年度の6万897人から、2013年度で6万3218人と増えている。

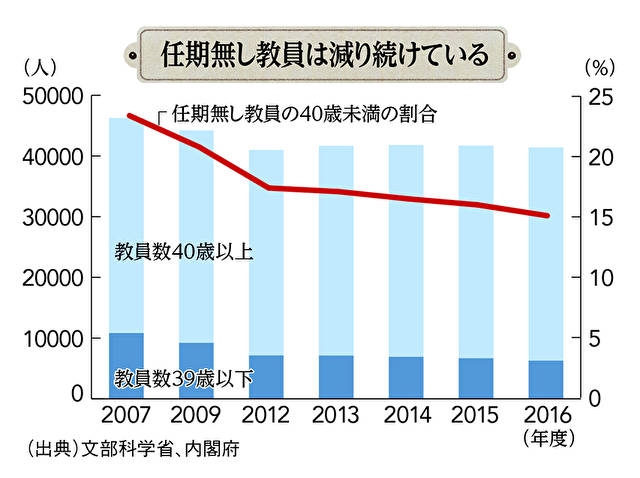

人件費が減っているのに、研究者の数は増えている。このカラクリを支えているのが、2~5年程度の雇用期間があらかじめ設定された「任期付きポスト」の増加だ。

国立大学は、任期なしの常勤ポスト(特に助教)を減らし、その分は任期付きポストで補ってきた。そして、その任期付きポストの人件費の原資として頼っているのが、「競争的資金」という研究予算だ。

東京大学でも、過去10年間で40歳以下の教員は任期無しの雇用が半減し、任期付きの教員の方が多くなっている(撮影:殿村誠士)

問題を抱える「任期付きポスト」

国立大学に所属する研究者の資金は、大きく2つからなる。ひとつは「運営費交付金」からの分配だ。運営費交付金は国からの補助金であり、この交付金の一部が研究者へ割り振られ、研究の基盤的な資金となっている。もうひとつが「競争的資金」だ。競争的、とあるとおり、研究者自身が審査を通過した研究やプロジェクトに対してのみ給付される。

この2つの研究資金のうち、この十数年で政府は運営費交付金を減らし、競争的資金を増やしてきた。大学間や研究者間での競争を促し、日本全体の国際競争力を強化しようという狙いだ。

運営費交付金が減る一方、教員数は右肩上がりに増えている(図版:ラチカ)

だが、そこで発生した問題が、若手研究者への雇用のしわ寄せ──任期付きポストの増加だった。人件費の抑制によって、国立大学に所属する40歳未満の教員のうち任期付き教員の割合は、2007年度の39%から2016年度には63%にまで増えた。

教員の総数が増えているなかで、任期無し教員は減り続けている(図版:ラチカ)

任期付きポストの問題は、任期期間の終わりとなる1年前には次の「ポスト探し」という就職活動が待ち受けていることだ。任期付きポストでは若い研究者が腰を据えて研究できず、このポストの広がりが日本の基礎科学の弱体化の大きな要因だと福田教授は言う。

「なぜなら、ノーベル賞を受賞するような画期的な研究の多くは、その受賞者がだいたい30歳から40歳ぐらいのときの仕事。2000年以降の日本の17人のノーベル賞受賞者でも、その多くが20代後半から40代前半でした」

「たとえば」と、福田教授は、昨年ノーベル医学生理学賞を受賞した大隅良典教授の若き日を振り返る。

「昔から大隅さんとは友だちですが、東大の助教授でオートファジーの研究を始めたころの彼は『福田君さ、いろいろ遺伝子が見つかったけど、どんな働きかわからないものばかり』と嘆いてばかりいた。でも、彼はそのわからない遺伝子をコツコツと研究していった」

2000年以降の科学分野でのノーベル賞受賞者は、その多くが20代後半から40代前半のときの研究が受賞対象となっている(図版:ラチカ)

当時の大隅氏の研究は顕微鏡観察が中心だったので、「研究費はわずかで済んでいた」(福田教授)という。だが、それらの地道な研究ののち、教授として基礎生物学研究所に転籍し、多くの資金とさまざまな手法を用いて本格的に遺伝子の働きを解明するようになった。そしてその若き日の研究がノーベル賞に結びついた。

「だから、大隅さんの研究で大事だったのは、お金がなくても時間のあった東大時代と、それを大きく展開した基礎生物学研究所の時代。つまり、若い時の研究に打ち込める自由な時間があったから。でも、それが昨今の任期付きポストだったら、できたかどうか疑問です」(福田教授)

「基礎研究で成果を出すには、誰もやっていない独創的なことをやらないといけない。そこには、小さな成果で終わってしまうかもしれないリスクもある」福田教授は言う(撮影:殿村誠士)

実際、若手研究者の考え方や研究姿勢にも影響が出ている。

「100億円を超える次世代望遠鏡について議論する場で、本来なら『こういう望遠鏡を作って、こういう研究をしたい』と夢を語るとても楽しいもののはず。なのに、実際には若手はほとんど参加しなかった」

前述の徳島大学の古屋准教授は、ある天文分野のシンポジウムで議論がまったく盛り上がらなかったと振り返る。ゲストとして招いた理論天文学者も、若手の参加がきわめて少ないことを憂いていたという。

「その翌年は、私自身がシンポジウムの主催者側になったので、主題を『若手研究者の本音とシニア層の本音:研究の多様性と深さを今後も追求するために』として、若手を煽ってみました。すると若手が参加し、意見もたくさん出るのです。ところが、どれもこれも将来への不安ばかり。それも当然です。雇用期間が数年の任期付きポストにいる方々にとって、10年先、20年先の次世代望遠鏡の夢よりも、自分が研究者を続けられるかの方が差し迫った問題です」

こうした傾向に、深い懸念を抱いている研究者は多い。

その一人が2015年に「ニュートリノ振動の発見」でノーベル物理学賞を受賞した梶田隆章・東京大学宇宙線研究所所長だ。

東京大学宇宙線研究所所長の梶田隆章教授は「これ以上、高等教育を弱体化させてしまって、日本はどうする気なのか。もっと国民的な議論をしないといけない」と語る(撮影:殿村誠士)

科学技術への投資なくして日本に未来はない

梶田氏は、いまの基礎科学が置かれた状況を「非常に厳しい」と断言する。

「研究者もひとりの人間ですので、2年後にクビになる身分と、クビにならない身分では、研究の質も変わってきます。2年後に次のポストを探さないといけないとしたら、なかなか長期的な仕事ができないからです」

梶田氏自身は博士号を取得後、2年間の任期ありの雇用を経て、東京大学宇宙線研究所で任期のないポジションを得た。そのために「クビになるということを考えないで、純粋に研究に打ち込めた」と語る。

梶田氏は現在、さらなる研究のため、新たに「ハイパーカミオカンデ」の建設計画を指揮している。建設費用だけで約550億円を見込む巨大プロジェクトであり、多額の国の援助を必要とする。

ただし、これだけの投資を行ったとしても、この研究成果はすぐに産業や経済に還元されるわけではない。まして、ノーベル賞のような栄誉を確約できるわけでもない。

それでも、日本は基礎科学に投資し続けるべきだと梶田氏は断言する。

「資源がない日本は、科学技術創造立国を目指すしか道はないんです。言い換えれば、科学や技術で世界のトップでないかぎり、日本は世界で埋もれてしまう危険があるということです」

東京大学では研究継続への危機感から、独自に財源を確保しで2021年度までに若手研究者のうち300人を任期なしポストへ転換することを決めた(撮影:殿村誠士)

梶田氏は、この20年ほどで普及してきた「選択と集中」という言葉に、基礎研究の立場から違和感を覚えるという。

「『選択と集中』は盛んに言われてきた言葉ですが、その結果、大学がどうなったか。東大はいいかもしれないですけど、地方の国立大学では衰退が激しくなった。学問の多様性を急激に失わせている気がして、将来の芽が出る前に根こそぎなくしているような感じがするのです。むしろ、重要なのは多様性です。科学には多様な可能性があるので、きちんとサポートしていかないといけない。それは、つまり、無駄になる研究もあるかもしれないということ。それでも、そうした部分に目をつむるという感覚も必要なのだと思います」

2017年の自然科学分野でのノーベル賞は、日本人の受賞がなかった(撮影:殿村誠士)

前出の福田教授は、「基礎科学は50年後、100年後に役に立つものだから」と語る。

たとえば、DNAの二重らせん構造が解明されたのは1953年のことだが、その発見なくして、現在の製薬や農業、医療における遺伝子工学の応用はあり得なかった。そして、そのような基礎科学の力こそが世界からの信頼を得る原動力であり、国力なのだと福田教授は言う。

「国力という言い方はなんとなく軍事力みたいでいやだけど、科学の力も国力なんだよ」

基礎科学への投資は、多様性の重視であり、100年先の未来への投資であり、国への信頼でもある。そうした超長期的な考えをもてるかどうか。世界は日本に注目している。

青山祐輔(あおやま・ゆうすけ)

1974年生まれ。IT系出版社でWeb媒体編集記者、月刊誌編集者などを経て独立。フリーランスのライターおよび編集者として、テクノロジーとビジネスのクロス領域を中心に取材を行う。