被災地の復興はなぜ遅いのか──。繰り返されてきた問いの答えは「土地」にあった。集団移転に必要な土地を自治体が買収したくとも、その所有者が生きているか死んでいるか、どこにいるかもわからない。この土地問題こそが復興を阻んでいた。また、死者が土地を所有し、その「ゴースト」に課税を行っているケースは被災地に限らず全国各地に多い。日本に長く根をおろす土地制度の難題を追った。(ライター・庄司里紗/Yahoo!ニュース編集部)

頼りにならない登記簿

土埃を上げながら大型トラックが何台も行き来する。

5年前、津波で中心部の大半が失われた岩手県大槌町。2016年5月、同役場総合政策課・企画調整班の太田信博班長は、復興工事のトラックとすれ違いながら、町の外れに近い高台に向けて車を走らせた。

舗装された道が途切れたところで車を降り、しばらく歩を進める。その先には、草木が生い茂る緩やかな斜面が広がっていた。斜面の中腹あたり、墓石のようなものが複数見られる場所で太田氏は足を止め、あたりを指し示した。

「この斜面一帯に宅地を整備する予定でした。ところが、用地2万5000平米のうち、この約60平米の区画は、誰のものかわからなかった。登記簿上の所有者が『◯◯◯◯(実名)、他四名』としか記載されていなかったのです」

高台移転の候補地を案内する岩手県大槌町総合政策課・太田信博班長(撮影: 八尋伸)

人口約12000人(現在)の小さな町・大槌町は、震災で死者・行方不明者が人口の1割を超え、町内の家屋も6割が全半壊という被害に遭った。その状況から、相当数の住宅供給は喫緊の課題だった。

住民の多くは、近隣がまとまっての防災集団移転(いわゆる高台移転)を希望していたが、そのためには、まず町が移転先の土地を買い取る必要があった。震災の翌年、都市整備課用地班に配属された太田氏が用地交渉に取り掛かると、予想外の現実に突き当たった。移転候補地の地権者が、登記簿上ではっきりしないケースが多いことがわかったのである。買収手続きはまったくと言っていいほど進まなかった。

「所有者がすでに亡くなっていたり、複数の地権者がいる共有地で代表者の氏名しか記載されていなかったり。古いものでは、明治時代から100年近く相続登記が行われていないところがありました。登記簿上の地権者を起点に、相続権のある親族を追ってみると、最終的にその数が100名以上に及んだ土地もありました」

町に残る古い地図 (撮影: 八尋伸)

100平米の「土地」に150人以上の相続人

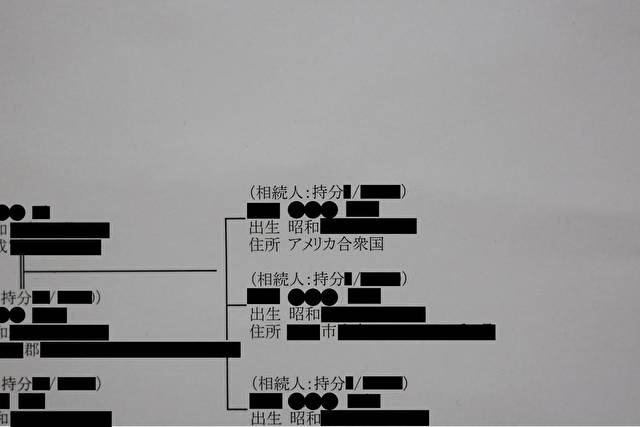

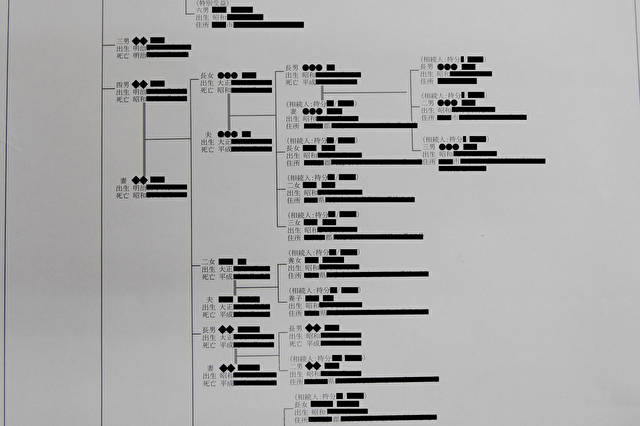

役場の一室で、太田氏は「たとえば」と巻物のように長い1枚の資料を広げた。A3用紙を3枚つなぎ合わせた紙面には、長大な相続関係図が記されていた。

「これは100平米程度の土地に、150人以上の相続人が関係していたケースです。相続分がないことを証明する書類を見つけていくことで、最終的な相続人数は48人にまで減りました。ところがその48人の中には、県外居住者はもちろん、海外に住んでいる方もいたのです」

土地所有者の相続関係図を広げる太田氏(撮影: 八尋伸)

太田氏は、この土地制度こそ復興の隘路だと指摘した。

そもそも被災地に限らず、土地の所有権移転は簡単ではない。複数の地権者がいる土地の場合、そのうち一人でも同意しない者がいれば、所有権移転はできない。土地の境界が曖昧な場合には、隣接する土地の地権者も測量・確定の現場に立ち会いが必要になる。

さらに、大槌町で震災後の高台移転に取り組んだ太田氏らは、所有者不明の移転予定地について、所有者を突き止めるところから始めなければならなかった。すなわち、地権者に該当する親族を辿ったうえ、手紙を送り、電話をかけ、あるいは現地まで出向いていって、地権者本人と確認する。町内や近県にとどまらず、遠方に住むケースも少なくない。わずか十数名の用地班職員にとって、気の遠くなる作業だったという。

およそ150人の中には、行方がわからない人や海外居住者も(撮影: 八尋伸)

そんな事情を県が国に説得し、政府がとった対策が改正復興特区法だ。

2014年5月に公布・施行された改正復興特区法では、行政による土地収用(強制的な土地の買い上げ)の手続きが特例によって大幅に簡素化された。具体的には、調査対象となる所有者が遠方であれば、従来は必須だった対面での確認を求めないこととなった。登記簿などの公的書類で一定の調査を行えば、所有者が不明のままでも土地収用の手続きができるようにもなった。また、従来は収用対象外だった50戸未満の小規模団地整備でも、土地収用が可能となった。

冒頭に記した、所有者がわからなかった斜面の土地は、そうして国・県の職員の実務支援も受けながら、改正復興特区法の特例によって収用することができた。それでも、けっして作業が楽だったわけではなく、収用できたのは稀なケースだと太田氏は言う。

「地権者の合意形成にコストと時間がかかりすぎて、取得を断念した土地は何カ所もあります。この問題は大槌町に限りません。東日本大震災で被災した自治体はどこでも同様の土地問題が起きています」

太田氏の指摘のとおり、土地問題に悩む被災自治体があった。

福島第一原発を抱える福島県大熊町である。

建設予定地の地権者2365人。うち890人が行方知れず

その一帯に立ち入るのに、防護服は欠かせなかった。

除染廃棄物を集約する「中間貯蔵施設」の建設が予定されている、福島県大熊町の一帯は、帰還困難区域に指定され、立ち入り禁止となっていた。同町夫沢地区の小高い丘で、同町環境対策課の吉岡文弘課長が周囲一帯を解説する。

「国道6号から東側のほぼすべてが中間貯蔵施設の建設予定地です。このあたりは田畑と山林が主で、明治の頃に村落の共有地として登記され、当時の住民の共有名義のままになっている土地が多い。連絡が取れない地権者が多いのは、そういう事情もあると思います」

中間貯蔵施設予定地一帯。汚染水の貯蔵タンクが遠くに見える(撮影: 八尋伸)

中間貯蔵施設が予定されているのは双葉町と大熊町にまたがる、原発をぐるりと囲む約16平方キロメートルの用地だ。福島県内の約11万5000カ所に仮置きされている除染廃棄物を搬入し、最長30年にわたり保管する計画で、国からの要請を受け、大熊町は2014年12月、施設建設の受け入れを表明した。

だが、ここでも土地の問題がまもなく表面化した。地権者との用地買収交渉が進まず、2016年5月時点でも建設の見通しが立っていないのだ。

用地交渉を担当する環境省によれば、建設予定地の地権者は2365人。だが、2016年4月末時点で売買契約に至った地権者はわずか113人。面積換算で全体の2.2%にすぎない。

中間貯蔵施設建設予定地の地図(撮影: 八尋伸)

用地取得が進まない大きな理由は、環境省が補償額の算定に手間取り、補償額を提示できない状態が続いていることだが、もう一つ進捗を阻害しているのが「所有者不明の土地」問題だった。

現在までに連絡が取れていない地権者の数はおよそ890人。明治時代から登記が更新されていない多数のケースでは、地権者の大半は他界しているとみられる。環境省は双葉・大熊両町の協力のもと、戸籍などから不明地権者の親族の洗い出しを進めているが、相続人の特定作業に膨大な時間とコストがかかっている。大槌町と同じ状況だが、大熊町の土地は原発事故の補償にも絡むため、土地収用の方向には進んでいない。

町有地から「なし崩し」にされるのか

取材に同行した大熊町の阿部光國町議は移動中の車内にあった地方紙を指差した。

「一面に、大きく『町有地提供を要請』って書いてあるでしょう」。

紙面は、福島県内の小・中・高校など1086カ所に仮置きされている計33万立方メートルもの除染廃棄物の早期搬入につなげるため、中間貯蔵施設予定地内にある町有地を提供するよう、自民党県連らが双葉・大熊両町に要請したというニュースを報じていた。

「土地の権利移転がうまく進んでいないから、町有地を出せというわけです。『福島県内の子どもたちの健康や安全のため』と言われたら、除染廃棄物を受け入れる大熊町としては断れないでしょう」

町有地の提供でまとまった土地が確保できれば、そこから施設の建設に着手できるという理由だが、町有地の提供のあと、なし崩しに私有地も利用されてしまうのではないかと、予定地の地権者を中心に多くの大熊町民が不安を抱いているという。

大熊町では、比較的放射線量が低い大川原地区を復興拠点として、役場機能の一部を移転、2016年4月から職員4名が業務についている。

町の再興は今後、除染の完了したこの大川原地区を中心に進められるという。一方で、復興の一環である中間貯蔵施設の建設は、土地の取得が進むかどうかにかかっている。それは簡単に見通せないと阿部町議は言う。

「中間貯蔵施設の受け入れは、大熊町民にとって苦渋の選択ですが、進めようにも890人も行方知れずの地権者がいる。こんなことで本当に着工できるのか......」

中間貯蔵施設は大熊町民にとって苦渋の選択と語る阿部光國町議(撮影: 八尋伸)

死亡者に課税される固定資産税

国土交通省によると、国や自治体が所有者を把握できない土地は、2050年までに森林・農地だけで最大57万ヘクタール(東京都の約2.5倍)に及ぶと試算されている。不動産登記制度があるのに、なぜ所有者不明の土地がこれほど存在するのか。

現行の法制度では、不動産の所有者が死亡した際に、相続人が相続登記をする"義務"はない。登記(権利登記)は"任意"であり、土地を売却するためなど手続き上の必要性が生じない限り、死亡者が名義人のままでも、相続人をはじめその土地の関係者にほとんど不都合はない。

一方、相続登記をすると、親族との協議といった手間のほか、登録免許税や司法書士への報酬などのお金もかかる。東京財団の吉原祥子研究員兼政策プロデューサーは、「相続未登記」が発生する背景には、そんな手間とコストの問題があると指摘する。

「地価が安い地域では、こうした手間とコストとの兼ね合いから相続登記が先延ばしにされ、それが何世代も続いてしまう。すると、その土地の法定相続人はねずみ算式に増える。さらに相続人の居住地は不動産登記簿上の住所地とは限らないため、すべての相続人の所在を調査し、権利関係を把握することがますます困難になる」

そうして、所有者が不明化していくのだ。

相続未登記のまま代が進めば、相続人はどんどん増えていく。5代目で相続人が約150人になった大槌町の事例。2代目から5代目の一部(撮影: 八尋伸)

吉原研究員らは全国の自治体を対象にアンケート調査を行い、2016年3月、その結果を報告書として発表した(回答自治体数888、回答率52%)。調査によれば、「土地の所有者が特定できず、問題が生じたことがある」と回答した自治体は全体の63%に上った。

「具体的な問題として最多だったのは『固定資産税の徴収が難しくなった』という回答。さらに、すでに死亡している土地名義人に課税をし続けている、やむなく課税を保留しているといったケースが少なからずあることもわかりました」

死亡した人に固定資産税の課税を続ける──。吉原研究員らは、このようなケースを「死亡者課税」と定義し、自治体に回答を求めたところ、146の自治体が明確に「ある」と回答したという。相続人の代表者や親族の誰かが支払っていればよいとして課税を続けるケースが多々あると、吉原研究員は説明する。それ以外はほとんど滞納ということになる。

大槌町役場からの眺め。見渡す限りの盛土工事現場は、風が吹くと砂埃が舞い上がる(撮影: 八尋伸)

「土地はわれわれの歴史そのもの」

東京財団では、相続未登記に起因する死亡者課税は全国で少なくとも約200万人に及ぶと推計している。つまり今の日本には、登記簿の中でだけ生き続ける「幽霊」名義人が200万人もいる、ということだ。

今後、高齢化と多死化が進む日本で、吉原研究員は土地制度の見直しが急務だと指摘する。

「近年、『土地は資産』という前提が多くの地域で成り立ちづらくなっています。経済状況の変化や人口減少・高齢化など社会状況の変化に応じて、土地の所有や利用実態に関する情報基盤や法制度を見直さなければ、今後も土地の『所有者不明化』は各地で慢性的に拡大していくでしょう。当面の対策として相続登記にかかるコストの低減、また予防策としてNPOなどによる土地の寄付受付や、自治体による公有化の推進といった対策を急ぐ必要があると思います」

大槌町でも大熊町でも、まさに慢性的な「所有者不明化」が起きていた。だが、問題の根本的な解決は簡単ではないと、関係者はみな気づいている。

大熊町の阿部町議は、防護服を着ながら故郷の土地を眺めて、こう漏らしていた。

「土地は単なる個人の財産じゃない。文化も伝統も日々の生活もそこに暮らした記憶も、ぜんぶその上に乗っかっている。たぶん土地は、われわれの歴史そのものなんだよなぁ」

その土地に「新しい歴史」を刻み、紡いでいくために、「これまでの歴史」に手を付けなくてはならない日が近づいている。

福島県大熊町。土手にブルーシートで描かれた文字は「かえろう」(撮影: 八尋伸)

庄司里紗(しょうじ・りさ)

1974年神奈川県生まれ。大学卒業後、ライターとしてインタビューを中心に雑誌、Web、書籍等で執筆。2012〜2015年までの3年間、フィリピン・セブ島に滞在し、親子留学事業を立ち上げる。現在はライター業の傍ら、早期英語教育プログラムの開発・研究にも携わる。明治大学サービス創新研究所・客員研究員。

連載「土地」が日本を悩ませる

日本において長らく土地は資産と同義だった。だが少子高齢化が進む現在、もはや土地は「価値ある」「頼れる」「守るべき」ものではない。被災地、限界集落から地方都市、東京都心まで、「土地」はさまざまな形で日本を停滞させている。この連載では、現場の事例を取り上げ、日本の土地問題の正体に迫る。

[写真]

撮影:八尋伸

写真監修:リマインダーズ・プロジェクト

後藤勝