昨年4月、地球上の8つの電波望遠鏡を結合させた国際協力プロジェクトEHTが、史上初めてブラックホールの影を画像で捉えることに成功したと発表した。日本グループの中心的役割を担ったのが国立天文台・水沢VLBI観測所だ。だが、同観測所の今年度予算は前年より半減され、研究者の間で強い動揺が広がった。なぜこんな事態になったのか。困惑する研究者に取材するとともに、天文台台長にその真意を問うた。(文・写真:科学ライター・荒舩良孝/Yahoo!ニュース 特集編集部)

世界初のブラックホールの撮影

「皆さん、準備はよろしいでしょうか。イベント・ホライズン・テレスコープの最初の成果をご紹介します。こちらです」

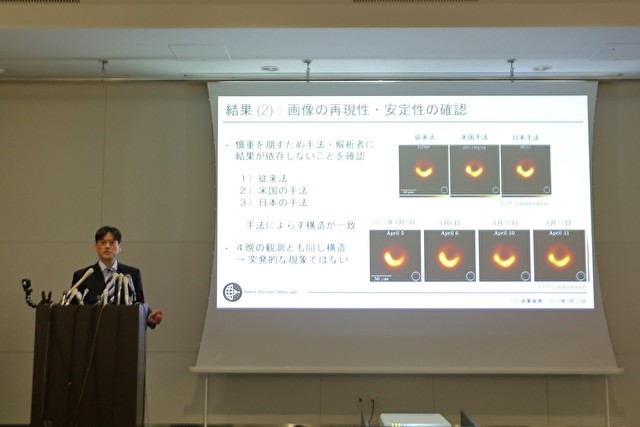

2019年4月10日午後10時10分、東京・永田町にほど近い会議室「紀尾井カンファレンス」。国立天文台・水沢VLBI観測所(岩手県)の本間希樹所長の言葉に続き、スクリーンに1枚の画像が投影された。映っていたのは、闇の中でリングを描くオレンジ色の光。世界で初めてブラックホールの影をとらえた画像だった。記者席から「おお」とどよめきが起こった。

2019年4月、東京で行われたEHTプロジェクトの発表にて

世界13カ国、200人以上の研究者が参加する国際協力プロジェクト「イベント・ホライズン・テレスコープ(EHT)」。世界6カ所に点在する8つの電波望遠鏡の観測データをまとめることで、地球サイズの大型電波望遠鏡をつくり、地球から約5500万光年離れた場所にあるブラックホールの影を撮影した。

同時刻の米国の会見では、EHTの代表であるハーバード・スミソニアン天体物理学センターのシェパード・ドールマン氏が、「私たちはついにブラックホールの姿を初めてとらえました。200人以上の研究者が一丸となって成し遂げた偉大な業績です」と喜びを語った。

EHTには日本人の研究者も約20人が参加し、中でも大きく貢献した水沢VLBI観測所の研究者たちの働きは、ニュースで広く報道された。

世界で初めて捉えたブラックホールの影(写真:EHT Collaboration)

まさかの予算半減

だが、華々しい発表から1年後、同観測所は思わぬ事態に遭遇した。2020年度の予算が大幅に減らされ、観測所の主要なプロジェクトが2020年6月に終了する見通しになったのだ。水沢の2019年度の予算は約3億円。だが、今年3月の段階で、国立天文台執行部が決定した水沢の2020年度の予算は約1億5000万円と半額だった。現在の規模では人件費が約1億円かかるため、観測プロジェクトの運営費に回せる予算は約5000万円しか残らない。

「この金額は、VERAの4つのアンテナを維持できるものではありませんでした」

水沢の所長、本間氏はそう語った。

国立天文台・水沢VLBI観測所の本間希樹所長

「VERAは、水沢、小笠原(東京)、入来(鹿児島)、石垣島(沖縄)の4カ所に配置した4つのアンテナを組み合わせ、直径2300kmの巨大な望遠鏡として観測するプロジェクトです。もともとは、太陽系が所属する天の川銀河内にあるたくさんの星の位置を精密に観測し、天の川銀河の3次元地図をつくるというのが目的です」

EHTと同じように、遠く離れた複数の電波望遠鏡(アンテナ)を組み合わせるVLBI(超長基線電波干渉法)という技術と経験を20年間蓄積してきた。EHTで本間氏らが活躍できたのも、VERAでの蓄積があったからこそだ。

(図版:ラチカ)

水沢の予算半減に、日本の天文学の学術コミュニティにも強い動揺が広がった。ブラックホールの影をとらえるという世界的な偉業に貢献したにもかかわらず、それが評価されなかったように映ったためだ。

研究者の驚きと困惑

「水沢のニュースは衝撃的でした。予算が減らされるかもしれないという話はうすうす聞いていたのですが、ここまで減らされるのかと」

EHT日本チームの一員で、米マサチューセッツ工科大学(MIT)ヘイスタック観測所のリサーチサイエンティストである秋山和徳氏はそう振り返る。大学院生のころ、VERAの4台のアンテナでブラックホールを観測し、自身の研究の核となる技術を磨いていった。現在は、抽象的な観測データを画像に変換する重要な部分のリーダーを任されている。水沢の予算が激減することで、今後、VLBI分野の研究者が出てこなくなるのでは、という懸念がある。

秋山和徳氏

「正直言って、VERAに関わっていなかったら今日の自分はなかったと思います。国内から望遠鏡が消えてしまうと、新しい技術や装置を開発して最先端を切り開いていこうという意識を持った研究者が育ちにくくなるのかなという心配はあります」

しかし、国立天文台の全体の予算を調べると、あまり大きくは減っていなかった。

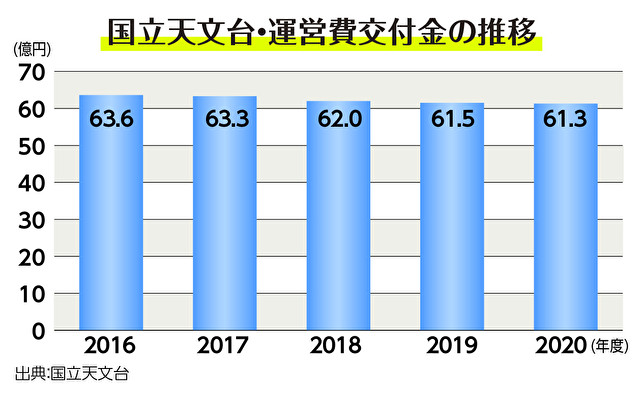

国立天文台の運営予算は、大規模学術フロンティア促進事業予算(フロンティア予算)と運営費交付金の2種類の予算に分かれている。フロンティア予算は、ハワイのすばる望遠鏡などを使った世界にまたがる3つの大型プロジェクトに配分されるもので、それ以外のプロジェクトの資金は運営費交付金で賄われる。その運営費交付金の総額は、2018年度が62億円、2019年度が61億5000万円、2020年度が61億3000万円と、ほぼ横ばいで推移している。

国立天文台の運営費交付金の推移。国立天文台の予算は運営費交付金と大規模な望遠鏡の建設や運営に充てられるフロンティア予算からなる(図版:ラチカ)

にもかかわらず、水沢の予算だけ前年比で半分となった。

歴史ある水沢観測所

JR東北本線の水沢駅から徒歩で約20分。焼石岳を西に望む住宅地の中に水沢VLBI観測所はある。精密な天文観測をするときは人の活動から発生するノイズも邪魔になるため、天文観測施設の立地としては珍しい。

「このあたりはもともと一面の畑だったのですが、いつの間にか住宅街になりましたね」

本間氏はそう語る。水沢の前身は1899年に設立された緯度観測所。120年以上の観測の実績がある。本館の脇を抜け、敷地内を歩いていくと、VERAのアンテナの1つとなる直径20mの大きな電波望遠鏡が現れる。

水沢VLBI観測所の前身である緯度観測所は、国際共同観測を実施するために北緯39度8分上に建設された

本間氏が、水沢の今年度予算が大幅に減ることを知ったのは2019年12月。国立天文台全体も毎年予算が減っており、ある程度の減額は覚悟していたという。

「少しでも経費を抑えようと、観測機器の製作や望遠鏡のメンテナンスなどは、メーカーに頼らず、できる限り自分たちで行っていました。今年はキャンパスの草刈りの回数も減らしました」

そんな本間氏でも、VERAの4台が維持できなくなるほどの減額は想像していなかった。予算案が提示されたときは、「さすがにこれはないだろう……」と思ったという。

「VERAの4台が運用できるように、天文台執行部に対し予算の見直しを何度も掛けあいました。共同研究をしている大学も影響を受けるので、関係する大学の教員に現状を話し、台長宛てに要望書も出しました」

水沢VLBI観測所では、経費節減策の一環として、それぞれのアンテナに搭載する観測機器も、職員が自作している

国立天文台は大学共同利用機関という性格があり、独自の運用だけでなく、さまざまな大学と連携して研究を進めている。予算が急減すれば、連携する大学への影響も避けられなくなる。

鹿児島大学は、鹿児島県の入来アンテナを国立天文台と共同運用しており、VERAの運用メンバーでもある。同大学助教の中川亜紀治氏は、台長宛ての要望書に名を連ねた一人だ。

研究する大学生にも影響

「もし水沢でアンテナが使えなくなると、私たちが学生と進めている研究計画が狂ってしまう。これまでもメンテナンスの予算が減るなどの変更はありました。でも、プロジェクト自体がぶちっと切られるような事態となったのは初めてのことです」

鹿児島大学理工学域理学系理工学研究科で助教の中川亜紀治氏

中川氏はVERAプロジェクトで、10年以上、年老いた恒星の観測を続けてきた。恒星の位置決定には、少なくとも1年は必要だという。そのため、2〜3年ほどの中長期計画を立てて観測を進めていく。VERAでの新しい成果が見え始めたところで、突然、プロジェクト終了の話が現実味を帯びてきた。

大学での研究は、学生の教育という側面も持っている。鹿児島大学の大学生や大学院生はVERAの観測を通して、天文学者としてのトレーニングを行い、いくつもの論文を発表してきた。中川氏は言う。

「卒業論文、修士論文などを書くのはもちろんですが、VERAの観測成果は、それよりも格の高い、専門誌の査読論文を書く貴重な機会を与えてくれました。地方大学の学生にとって、そのような論文を書く経験を得ることの意義はとても大きいです。その機会が奪われてしまうのは大きな損害ですし、回り回って国立天文台の損失にもなると思います」

水沢VLBI観測所の20m電波望遠鏡

天文台トップへの直談判

中川氏は2020年3月中旬、他大学の教員と共に国立天文台台長の常田佐久氏に面会した。VERAの最近の研究成果を説明した上で、VERAプロジェクトの存続を訴えた。しかし、その10日あまり後に、水沢の予算が半減することが正式に決定した。中川氏はがっくりきたという。

「説明をしっかりと聞いてくれているように見えたのですが、あのうなずきや反応はいったい何だったのだろうと困惑しました。同じ方が下した判断には思えませんでした」

海外からの信用を損ねるのではという懸念も寄せられた。VERAの4台のアンテナは国外の研究機関とも連携してきたためだ。たとえば、韓国の3台のアンテナと合同で観測する日韓合同VLBI観測網(KaVA)、KaVAを拡大して中国などのアンテナを加えた東アジアVLBI観測網(EAVN)。こうしたプロジェクトの中心的な役割もVERAの4台のアンテナにはあった。

韓国や中国と合同で観測する東アジアVLBI観測網(EAVN)(図版:国立天文台)

本間氏とともに研究を行ってきた国立天文台助教の秦和弘氏は、東アジアにおける観測網の性能の大幅な後退を指摘する。

「VERAのアンテナが4台から1台になってしまうと、KaVAはもちろん、EAVNも解像度、感度とも低下し、観測がとても困難になります。VERA、KaVA、EAVNは国内だけでなく、海外の研究者や大学院生も観測データを使い、研究を続けています。日本が一方的にVERAのアンテナを停止してしまうと、国際的な信用問題に発展する可能性もあります」

VERAプロジェクトが6月に終了するというニュースに衝撃を受けたのは、天文学者だけではなかった。岩手県在住の木村隆さんは、VERAサポーターズクラブという有志団体を立ち上げ、VERAの継続を求める署名活動をウェブ上で行った。

「子どもたちは、水沢の電波望遠鏡を見ると目を輝かせて質問します。水沢以外の望遠鏡を止めてしまうと、現地でわくわくしながら望遠鏡の様子を見ていた子どもたちの夢を終わらせてしまいます。これは将来の日本にとって大きな損失になると感じました」

木村隆さん。ネットと直筆を合わせて4000筆以上の署名を集めた。今年11月に文部科学省に提出する予定だ

事態が急転し、追加予算

木村さんたちは今年6月、萩生田光一文部科学大臣に運用継続を求める要望書を提出した。この問題は衆議院の科学技術・イノベーション推進特別委員会でも取り上げられた。

それらが功を奏したのか、6月に事態が急転した。台長の裁量で予算が配分されるリーダーシップ経費で5000万円ほどの予算が追加されることが決定し、VERAの今年度分の予算はぎりぎり確保されたのである。

この措置に関係者は安堵したものの、危機感がなくなったわけではない。中川氏は語る。

「今やっている研究計画、観測計画が半年間は継続されるという安心だけですね。来年度分は、まだ白紙ですから」

では、天文台執行部は、水沢やVERAプロジェクトをどのように考えているのか。台長の常田氏に取材を申し入れた。

(撮影:編集部)

天文台トップの考えは

調布飛行場に近い、東京都三鷹市の国立天文台。常田氏に水沢の予算が半分になった理由を尋ねると、「なかなか難しい問題です」と言葉を選んだ。

「VERAのプロジェクトは天の川銀河の3次元地図をつくるという趣旨のもと、これまでユニークな取り組みとして評価がなされてきました。一方で、開始から20年近く経過し、このまま続けて現状以上の成果が出るのかという厳しい指摘が、2019年の外部評価委員会でありました。また、国立天文台全体の予算も人件費などが増えて研究プロジェクトに使える金額が少なくなることが顕在化し、予算半減を決めました」

国立天文台台長の常田佐久氏(撮影:編集部)

VLBI技術を発展させ、EHTなどで世界的な業績に貢献した水沢の研究者への評価は高いという。しかし、常田氏は「EHTの評価と、天の川銀河の地図づくりの評価は分けて考えた」と話した。

VERAプロジェクトはもともと2022年3月で終了する予定だった。本間氏を含めた多くの研究者は、その後、4台のアンテナを活用する新しいプロジェクトに移行するという青写真をもっていた。しかし、予算が半減し、VERAのアンテナのうち3台が止まってしまえば、その青写真は大幅な変更を余儀なくされ、新プロジェクトへの移行が難しくなってしまう。

「これは断腸の思いでした。私も以前は、小さな観測プロジェクトのリーダーをやっていたので、小プロジェクトの悲哀はわかっていたつもりでしたが、こういう事態になってご迷惑をかけてしまったことは反省しています。決定前に当事者とよく話し合えばよかったなと思います」

観測が止まってしまうと、人材育成ができなくなり、日本のVLBI天文学が廃れてしまう可能性がある。そういう批判があることは常田氏も承知している。一方で、組織のトップとしてつねに意識しているのは、資金の原資=税金だという。

「私たちが研究を続けられるのは、国からの予算があってのことです。研究費として国から交付される予算の使い道は、私たち研究者に任されています。その予算を日本国のために一番いいように使う責任があります。その基準は、どれだけの科学的成果が見込めるかです。予算が有限である以上、厳しい判断をせざる得ないときもあります」

(撮影:編集部)

追加予算の背景

今年6月に措置された約5000万円の予算は、「リーダーシップ経費」という台長のもつ特別枠だった。その決断をしたのは、新しい観測計画の提案があったからだという。

「リーダーシップ経費の申請に際して、鹿児島大学などからのアイデアも取り入れ、VERAの特色と強みを活かした新しい観測計画を水沢から提案してもらいました。この提案は台内の委員会の評価も高かった。だから、リーダーシップ経費としての予算措置を決定したのです」

さらに常田氏は続けた。

「新しいVERAの観測計画は2年計画で提案されているものです。まだ、年度の半分しか経っていない段階で言うのも何ですが、私個人の意向としては、来年度は当初予算から対応していこうと考えています」

ただし、2022年4月以降の予定は未定だ。VERAのアンテナを活用した新プロジェクトは、電波天文学者のコミュニティからの提案を待ち、その内容を検討していくという。

「水沢は、研究者からも地元からも愛されている観測所だと思います。長い間積み上げてきた実績とブラックホールなどの成果があったからこそ、地元の人がこぞって応援し、署名活動などもありました。そこには私も感動しましたし、重く受け止めました。この1年半の新たな観測成果から、次につなげる科学の芽がしっかりと育つことを期待しています」

(撮影:編集部)

新プロジェクトへの期待

一部の天文学者たちは、「VLBI(超長基線電波干渉法)将来計画ワーキンググループ」を立ち上げ、VERAプロジェクト終了後の観測計画について議論を始めている。

同グループのまとめ役、山口大学准教授の新沼浩太郎氏は「議論を重ねて、次世代のVLBI観測の象徴になるようなテーマをまとめ上げ、2021年春までには国立天文台執行部に提案したいと思います。学生がVLBIの研究をしたいと思えるような環境をつくっていきたい」と語る。

水沢の所長、本間氏は最悪の状況を回避できたと安堵しつつも、2022年4月以降も4台のアンテナの運用を続けることが重要だという。4台のアンテナは、メンテナンスをしっかりしているので今後10年程度は使用できるとして、こう続けた。

「アジアの電波望遠鏡との連携を強化することで、科学的におもしろい観測もできますし、日本の存在感も示していけると思います。これから10年先を見ても、VLBIはますますおもしろくなります」

世界と連携した大規模なVLBI観測網が構築されるようになると、日本にある電波望遠鏡がより重要な存在になるだろう。今後、日本にあるアンテナを活用し、どんなプロジェクトが進行するのかは、これからの天文コミュニティの知恵にかかっている。

荒舩良孝(あらふね・よしたか)

1973年、埼玉県生まれ。科学ライター/ジャーナリスト。「たくさんの人たちに科学をわかりやすく伝える」をテーマに、1995年から活動。基礎から応用まで科学の現場を取材し、書籍や記事を多数執筆。おもな著書に『5つの謎からわかる宇宙』『ニュートリノってナンダ? やさしく知る素粒子・ニュートリノ・重力波』『思わず人に話したくなる 地球まるごとふしぎ雑学』など。公式note