異端の建築家、安藤忠雄。大阪の下町に育ち、17歳でプロボクサーとして活動したのち、独学で建築の道へ。大阪を拠点に世界で活躍する。「学歴も社会基盤も、特別な才能もない。困難ばかり。ひたすら全力で生きるしかなかった」。今年、79歳。がんで5つの臓器を摘出するも、いまだ現役だ。一心不乱に生きること、不屈の精神を語る。(取材・文:塚原沙耶/撮影:殿村誠士/Yahoo!ニュース 特集編集部)

(文中敬称略)

内臓がないのに元気で、縁起がいい

「内臓がなくても、生きていけますよ。面白いのがね、中国の方から仕事を頼まれて、『どうして私なんですか』と聞いたんです。『内臓が5つもないのに元気なのは、世界中の建築家を探しても安藤さんしかいない。縁起がいい』と」

2009年にがんが見つかり、胆のうと胆管、十二指腸を摘出した。14年には、さらに膵臓と脾臓を取った。それからずっと、食事管理と運動を徹底している。

「食事は1回40分かけて、しっかり噛む。雨の日も風の日も1万歩は歩きます。夜はジムに行って45分。おかげで前より調子いいですよ。内臓がないと、軽くていいです」

取材場所の大阪市中央公会堂へ、焼けつくような日差しの下、一人でふらりと歩いてきた。79歳の今、体力も考えるスピードも40歳の頃と変わっていないという。

「緊張感を維持できなくなったら、引退しようと思います。物事うまくいかない時のほうが、かえって気持ちも体調もよろしいですよ。よし、また越えてやると思うから。仕事をしようとしたら、必ず壁にぶち当たる。でも、壁の向こうにどんな面白いことがあるか。その好奇心があれば、乗り越えられます」

国指定重要文化財の大阪市中央公会堂で。「岩本栄之助さんの寄付でつくられた建物です。彼は、人が集まって、お互いに語り合って、未来を語れる場をつくりたいと思った。その公会堂を見て育ちましたから、よし、私もそういう思いのある人間になりたいと」

人生はあきらめるのも大事。ボクサーから建築家へ

自らを「素浪人」、自分を支えるものがなく、誰からも認められない人間だと捉えている。

「学歴も社会基盤も、特別な才能もない。困難ばかり。そういう人間ですから、ひたすら全力で生きるしかなかった」

1941年9月、大阪市に生まれた。終戦後は祖父母のもと、長屋が立ち並ぶ下町に住み、近所の木工所や鉄工所の職人を見て育った。

「10代の頃は50年代ですから、社会もまだ貧しく、未来への希望など見えなかった。その代わり、夢はあった。14歳の時に自宅を2階建てに改装することになって、近所の大工さんが工事に来ました。昼飯も食わず、一心不乱に働く大工さんの姿を見て、美しいと思った」

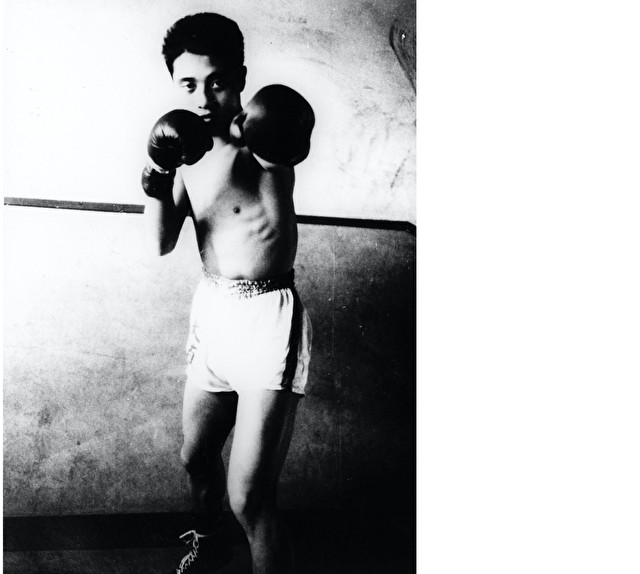

これが建築の道を志すきっかけとなる。中学校を卒業したら大工の見習いをするつもりだった。だが「高校は出ておきなさい」と祖母に言われ、工業高校へ進学。高校時代の安藤は、プロボクサーとしてファイトマネーを稼いだ。

「高校2年生の時に近所のボクシングジムを見学に行きました。そこで、これはいけるな、と。入門から1カ月でプロの試験があって通過しました。1回戦ったら4000円もらえるんですね。当時、大卒の初任給が1万円。けんかしてお金をもらえるっていいなあと。子どもの頃から、本も読まず、音楽も聴かずにけんかばっかりしてた人間ですから」

試合に出場するため、タイまで船で遠征したこともあった。しかし、1年半ほどでプロボクサーの道をあきらめた。

「のちに世界チャンピオンになったファイティング原田の練習を間近で見たんです。これはとんでもないと思って、やめました。人生はあきらめも大事なんです。一心不乱、一生懸命やるのも大事だし、あきらめるのも大事。これを10代で学びます」

58年、17歳の安藤(写真提供:安藤忠雄建築研究所)

家庭の経済事情を踏まえ、祖母に負担をかけまいと、大学には進まず、独力で建築を学ぶ。

「独学のため、京都大学の建築学科に行った友人に教科書を購入してもらいます。読みます。分かりません。小中学校の頃から学業の成績は悪かったので。60人中4番ぐらい。下から勘定してね。それでも、何回も読んでるうちに、ちょっと分かってくるもんなんですね。うまくいかないなら、腹を切ってやるぞぐらいのつもりでコツコツと勉強しました」

大学4年間で読む本を1年で読破すると決め、読書に明け暮れた。アルバイトをしながら、通信教育で作図の基礎やグラフィックデザインを勉強。22歳の時、国内の建築行脚をする。

「64年の東京オリンピックが始まる数カ月前、丹下健三先生がつくられた国立代々木競技場を見ました。世界中の技術者、建築家が憧れた建物です。圧倒的な構造、技術、圧倒的な造形力。心に残る建築でした。その丹下先生が、近代建築の巨匠ル・コルビュジエがすばらしいと書かれている。何とかして、コルビュジエの建築を見たいと思うようになりました」

海外渡航が自由化された翌年の65年、安藤はアルバイトをしてためたお金で一人海外へ旅立つ。

「祖母からこう言われました。『お金をためてどうするのか! 使って、自分の頭、自分の体の中に残したほうがいい。ヨーロッパに行って、一番高級なホテルにも、一番安いホテルにも泊まる。いろいろな生活を体験してみたらいい』と」

当時、1ドルは360円、持ち出しが500ドルまで。18万円を持ってヨーロッパへ向かったが、これが長い世界旅行になった。

「横浜港から船でナホトカに行って、シベリア鉄道でモスクワへ。フィンランドから、ヨーロッパをぐるぐる回ります。世界中、いろいろな生活がある。帰路はアフリカにも寄っていこうと、マルセイユからセネガル、象牙海岸、ケープタウン。マダガスカル島からインド洋を渡り、8日間かけて今のムンバイへ。インドで空を見上げた時に、星がもう落ちてきそうに美しかった。『この地球は大きい。けれども一つなんだ』と実感しました。7カ月の旅を終えて神戸港に着いた時には、500円ぐらいしかなかった」

「20代の初めに、地球を回ってよかったなと思います。写真や映像で見ても、本当のところは分からない。情報は自分の体で捕まえてこないと。ミケランジェロの建築も自分の体で体験して、ピカソの絵も現地で向き合って。人間の残した歴史がいっぱいある。それを目の前にして考えるんです」

65年、安藤が撮影したシベリア鉄道。ハバロフスクからモスクワまでおよそ150時間(写真提供:安藤忠雄建築研究所)

10代、20代の頃、貪欲に見つめた景色が安藤を形成している。

「10代の頃は毎週のように東大寺の南大門に行っていたんですよ。そこで何をするのでもなく、朝から晩までぼーっと見ているわけ。お坊さんが『この青年はちょっと危ないんじゃないか、強盗にでも入るんじゃないか』と思うぐらい。そのうちに『この人は一心不乱に勉強しているから、普段見られないところも見せてやろう』と声を掛けてくれた」

「あれこれ見て歩きながら、建築資材はどこから運んできて、工法はどうやって考えたのかとか、いろんなことに思いを巡らす。南大門は鎌倉時代、重源という僧がつくったもので、日本にはない中国・宋の建築様式なんです。陳和卿という南宋出身の工人の協力を得て完成させた。資金は全国から寄付を募って工面した。南大門の歴史から、人の力を借りないとものはつくれないと分かりました。私もそういう仕事をしたいと思った」

住み手に覚悟がいる家

インテリア設計事務所など、さまざまなアルバイトをこなしながら、2級建築士、1級建築士の試験に一発合格。高校卒業から10年が経った69年、事務所を設立する。28歳だった。仕事がない時には、頼まれもしないのに他人の土地で設計プランを練り、提案したこともあった。

69年、事務所を開設した頃。吉川英治の『宮本武蔵』を愛読した(写真提供:安藤忠雄建築研究所)

安藤の名を広めたのは、76年、大阪市住吉区につくった「住吉の長屋」だ。これで日本建築学会作品賞を受賞する。三軒長屋の真ん中の1軒を切り取り、鉄筋コンクリート造りのコートハウスに置き換えた住宅。住宅中央の中庭には屋根がなく、例えば雨の日、寝室から台所へ移動しようと思ったら傘がいる。

「真ん中に自然が入ってくる。いいですよ。だけど、暑いし寒いし、雨も入る。不便ですよ。でも、住みやすいか住みにくいかは、住み手次第。『住吉』の施主はもう45年、そのまま住んでおられますよ。中庭から天を仰いで、いい空やなと。幸せを自分で見つけている。自分なりの価値観でつくり上げていくのが家なんですよ」

住吉の長屋。左が外観、右が中庭(写真提供:安藤忠雄建築研究所)

兵庫県の海のそばで、4メートル四方の小さい家の設計を頼まれたことがある。安藤は4階建てにして、最上階にリビングを置いた。リビングから淡路島周辺の海が一望できる。

「借景ですね。まるで瀬戸内海が自分だけの庭のように思える。その代わりトイレに行こうと思ったら4階から1階まで降りなくちゃいけない。アスレチックだと思ったらいいんですが。住み手には覚悟がいります」

リビングから海を望む(撮影:松岡満男)

「安藤さんの建築は不便だ、使いにくいとよく言われます。便利な建築がいいわけではなく、不便が悪いわけではないと思っていますが、総攻撃を受けております。時々『安藤さんはどういう家に住んでおられるんですか』と聞かれるんです。『いや、私はマンション』。マンションいいですよ、便利です。その代わり、ひとっつも心の中に残らない。東京の3LDKと大阪の3LDKは一緒ですから」

設計において、あらゆる制約を想像力で越えるのが醍醐味だという。

「建築というのは、制約だらけなんですよ。法律、予算、敷地、クライアント……。だから制約がなく、自由につくってくれというのはないんです。制約を乗り越えていくのが面白い」

「連戦連敗」の国際コンペ

「住吉の長屋」を「勇気がある」とたたえ、安藤に美術館の設計を頼んだのが、元サントリー代表取締役会長の佐治敬三だ。大規模な設計の経験がなかった安藤は、「失敗してもええから、全力でやれ」と佐治に激励され、大阪・天保山にサントリーミュージアム(現大阪文化館・天保山)を設計。公共の建築プロジェクトへ進出する端緒となった。

以降、多くの美術館を設計するが、とりわけ特徴的な試みが「直島」だ。ベネッセの福武總一郎による、直島を丸ごと芸術の島にするプロジェクト。ミュージアムや宿泊施設を擁するベネッセハウス、建物全体を地中に埋め込んだ地中美術館、古民家を改築したANDO MUSEUMなど、数々の安藤建築が島に点在する。

穏やかな瀬戸内海を見渡す、ベネッセハウス ミュージアム(撮影:松岡満男)

「福武さんが『直島を芸術の島にしたい』とおっしゃったのはもう33年前です。直島は当時荒廃していて、“はげ山”の状態でした。アクセスが船しかないような不便な立地でしたから、人は来ないと言ったんですけど、『絶対来るようにするから一緒にやろう』と。あの人の大胆で自由な発想力と勇気、その持続力に、私は感服しております」

周辺の緑化、ランドスケープの整備とあわせて建築を設計。福武は現代美術家に声を掛け、草間彌生、李禹煥(リ・ウーファン)、ウォルター・デ・マリア、ジェームズ・タレルなど、さまざまな作家が参加。直島にしかないユニークなアート作品が数多く生まれた。

「3万人、7万人、10万人と来島者が増えるうちに、初めは遠巻きに見ているだけだった島の人たちも目が輝いてきた。『喫茶店しよう』とか『うどん屋しようか』とか。海を見て飲むコーヒーと、町の中で飲むコーヒーは違うんですよね。今では年間70万人ぐらい来るんですよ」

地中美術館。緑の丘の下、正三角形や長方形、正方形の空間が地中でつながっている(写真提供:安藤忠雄建築研究所)

依頼を受けるだけでなく、数々の国際建築コンペに挑戦するが、「連戦連敗」だと安藤は言う。

「勝った人のアイデアを見たら、ほう、ここまで考えたかというのがありますね。負けたほうが勉強になります。あんまり勝ちませんから、ちょうどいいんじゃないかとも思っています」

97年の国際コンペを勝ちとり実現した、アメリカ・フォートワース現代美術館(撮影:松岡満男)

95年には建築界のノーベル賞ともいわれるプリツカー賞を受賞。大阪を拠点としながら、世界各国で活動する。どこへ行こうとも、安藤は大阪弁だ。U2のボノ、ジョルジオ・アルマーニ、ダミアン・ハーストなど、クライアントとは仕事を超えた信頼関係を築いているが、英語を話さない。

「私は日本語だけですから、相手は気の毒ですよね。それでもうまくやっていけているのは、安藤忠雄建築研究所というチームがあるから。この出来の悪い、変わった人間をサポートするのは大変ですよ。若手なんかは、親方の日本語は、英語より難しいと思っているでしょうね。チームがなかったら、仕事は前に進みません。一人では何もできないんですよ。スタッフだけでなく、クライアント、建設会社、大工さん、左官屋さん……みんなで一緒につくっているという気持ちを忘れないようにしないと」

(イラスト:山代エンナ、デザイン:REVEL46)

お金は冥土へ持っていくものではない

延期となった東京オリンピックをどう見ているのか。「64年から今日まで、日本は経済発展を至上の目的として走り続けてきました。その結果としてのオリンピックだったんでしょうけども、今、コロナ禍で挫折しています。どういう形でできるのか。84年のロサンゼルス・オリンピックの頃から商業五輪の傾向が強まり、それが肥大化して、開催国は疲弊しています。もう一度原点に立ち返って、精神と肉体をぶつけ合う美しい祭典を目指したら、また新しい世界が開けるのではないか。このまま惰性で押し進むのでは難しい」

安藤は「お金は役に立たない」と考えている。

「私は、仕事で得た利益はできる限り社会に還元して死にたいと思っています。東大寺の南大門は、重源が日本じゅう行脚して集めたお金でつくられた。お金持ちの社長さんには『(稼いだお金を)霊柩車に載せたい』という人もいますが、『載せてどうするんだ』と。お金は、冥土へ持っていくものではないと思うんです」

今年7月、大阪・中之島で安藤が設計した児童向け図書館「こども本の森 中之島」が開館した。建設地は大阪市が用意、安藤が建設費を負担して、民間からの寄付金で運営する。

「こども本の森 中之島」。名誉館長は山中伸弥(撮影:小川重雄)

「子どもの時に、もっと本を読んでおけばよかった。10代の後悔です。例えば、今、夏目漱石の『坊っちゃん』を読みながら、構想力、内容の深さに考えさせられるわけですが、つくづく『この本ともっと若い頃に出会えていれば』と」

安藤は今も日々、多くの本を読む。地下2階、地上5階からなる安藤の事務所は、壁面を本が埋め尽くす。図書館を手掛けた背景には、子どもたちへの思いがある。

「今の問題は『過保護』です。子ども中心の核家族で、子どもの言いなりじゃないですか。その子が大きくなった時、たくましく育った世界の人たちと対抗できますか。壁を乗り越える心の強さ、知的体力を鍛えなきゃいけない」

「こども本の森 中之島」の外観。入り口に青いりんごのオブジェ(撮影:小川重雄)

「こども本の森 中之島」の入り口には、青いりんごのオブジェが設置されている。安藤が米国の詩人サミュエル・ウルマンの「青春」の詩から着想したものだ。詩には「青春とは人生のある期間ではない。心のありようなのだ」「希望ある限り若く 失望と共に老い朽ちる」と綴られている。「目指すは甘く実った赤りんごではない、未熟で酸っぱくとも明日への希望に満ち溢れた青りんごの精神」と安藤は言葉を寄せた。

「今は人生100年といわれる時代。最後まで青春を生きたい。そのためには、好奇心と生きる力。生きる力は知的体力。30代、40代は、やけくそでいかないと。うまくいかなかったらやり直したらいい。挑戦を重ねるなかで道が開けてくる。事務所のシニアスタッフにも言ってるんです。50になって設計事務所を始めても、まだ30年ある。気持ち次第で、これから先、いくらでも、誰にでもチャンスはあるんだと」

建築を通して何ができるのか。建築の道を歩み出してから、自身に問い続けてきた。

「建築というのは、人が集まって、それぞれの人生や未来を語り合う場所なんです。人と人が交わった、その時間の風景を、心の中に残す。建築は、人の心の中に住み着いていくべきものなんです。そんな記憶の積み重ねの上に、新しい世界が拓かれていく。私がつくりたいと思うのは『世界に冠たる建築』といったものではないですよ。人々が心からよかったなと、静かに記憶に残っていくような建築をつくりたい」

闘う人生を通して、気付いたことがある。

「人生は、一つの道に賭けて突き進みつつ、いつも周囲、社会を見渡す目を忘れなければ、面白いことがいっぱいある。自分次第で、可能性はいくらでも見つかるんです」

「RED Chair」では椅子に揮毫(きごう)してもらう。「建築の原点は○□の幾何学だということもできます。○と□は、一番単純で力強いがゆえに、一番扱いが難しい。そこに挑戦するなかで、自分の可能性を見つけたい。最近も、フランス・パリのルーブル美術館近くに『ブース・デ・コマース』という○型の美術館をつくりました。今年6月にオープン予定でしたが、コロナの影響で来年3月に延期。よくも悪くも、地球は一つなんですよね。それぞれの国がバラバラでは、コロナ禍は終わらない。新しい美術館の登場が、みんなで共に生きていく時代の宣言になればとも思います」

安藤忠雄(あんどう・ただお)

1941年、大阪府生まれ。代表作に「住吉の長屋」「光の教会」「淡路夢舞台」「FABRICA(ベネトン・アートスクール)」「フォートワース現代美術館」「東急東横線渋谷駅」など。イエール大学、コロンビア大学、ハーバード大学の客員教授を務める。97年から東京大学教授、2003年から同大学名誉教授、05年から特別栄誉教授。日本芸術院賞、プリツカー賞、国際建築家連合(UIA)ゴールドメダルなど受賞多数。著書に『建築を語る』『連戦連敗』など。9月、「THE TOKYO TOILET」プロジェクトで、東京都渋谷区の神宮通公園に公共トイレを設計した。

【RED Chair】

常識を疑い、固定観念を覆す人たちがいます。自らの挑戦によって新しい時代を切り開く先駆者たちが座るのが「RED Chair」。各界のトップランナーたちの生き方に迫ります。