その日、44人の住民は、迫りくる大津波から逃れて命からがら高台の神社に集まった。倒壊した本殿の柱を燃やし、身を寄せ合って暖を取った夜——。あれから9年、再建された神社にかつての住民たちが集まった。彼らはあのとき何を経験し、その後、どう生きたのか。それぞれの「震災後」を聞いた。(オバタカズユキ、鈴木毅/Yahoo!ニュース 特集編集部)

再建された神社に残る「くぼみ」

狭くて急な階段を110段、標高25メートルほどの高台に上がると、白木がまぶしい「諏訪神社」が目前に現れた。周囲では氏子や神社関係者、建設関係者、報道陣がひしめいている。2019年11月5日午後1時、建て直されたばかりの神社の竣工祭が始まった。

氏子たちが集まるなか、厳かに竣工祭が執り行われた(撮影:塩田亮吾)

参加者の一人である福島県浪江町両竹(もろたけ)地区の区長、竹添武さん(72)は、再建された神社脇にあるうっすらとくぼんだ地面を見ながら、当時を思い出していた。

「ほら、この辺がたき火の跡です。4カ所あるでしょ。あの夜、命からがら逃げてきた私らが寒さに震えながら、暖を取った場所です。その後、自衛隊の救助が来たときに、自分たちで穴を掘って火消しをしたんですよ」

宮大工の技法を使って再建された諏訪神社(撮影:塩田亮吾)

地域の「守り神」

同県双葉町にある諏訪神社は、双葉町両竹地区と浪江町両竹地区とが隣接する地にある。海岸からは約1キロ。平安時代に坂上田村麻呂が創建したと伝えられるこの神社は、戦後になって分割された二つの両竹地区の守り神として、津波の避難所になっていた。

2011年3月11日午後2時46分に発生した東日本大震災では、神社の本殿が倒壊し、拝殿も半壊した。それから間もなく襲ってきた津波で、両地区はほぼすべてが流されてしまった。そして翌日、南に約5キロ先の東京電力・福島第一原子力発電所で水素爆発が起きた。

大震災で倒壊した諏訪神社(福島県神道青年会提供)

地震発生の日の夜、諏訪神社には大津波から逃れた周辺住民ら44人が集まっていた。朝から穏やかだった空は、次第に雲に覆われ、雪がちらつき始めた。身一つで避難してきた被災者たちは、壊れた本殿の木材を燃やして暖を取り、自衛隊の救助が来るまで一夜を過ごした。神社の焚き火が、彼らの命を救ったのである。

あれから9年。当時のまま野ざらしになっていた神社は、住宅メーカー創建(本社・大阪市)が進める災害被害の無償再建事業によって、立派に生まれ変わった。ふもとの二つの両竹地区では、復興祈念公園の整備が進んでいる。そして、諏訪神社の氏子である地区の住民たちは、いまだ誰も故郷に帰ることができないまま、新たな生活を始めている——。

(図版:ラチカ)

竣工祭が終わって参道を下りる氏子たち(撮影:塩田亮吾)

車で追い越した母子

竹添さんの妻、淑子さん(66)には、いまも忘れられない光景がある。地震の後、沖から迫りくる大津波に気づき、車で山に向かって逃げている途中のことだ。幼い子どもの手を引いて走る、集落で顔なじみの若い母親を追い越した。

「2人の姿が見えた瞬間に、心の中では、子どもをおんぶして逃げろ、おんぶして逃げろって騒いでいるんだけど、声が出ない。口はパクパクするんです。でも、言葉が出ないの。もう自分も怖いんだから。……それが、いまでも申し訳なくて」

当時を思い出し、時折、言葉を詰まらせながら語る竹添淑子さん(撮影:塩田亮吾)

1メートル下に押し寄せる津波

震度6強の揺れに見舞われた浪江町の海岸沿いを15.5メートルの大津波が襲ったのは、地震から45分ほどたった午後3時33分のことだった。

淑子さんは、知り合いの様子が気になって一人で自分の軽自動車に乗り込んだところだった。ふと車の窓から目をやった瞬間、海の向こうに真っ黒な壁が見える。津波だ——反射的に向かったのが、勝手知った自宅の裏山、諏訪神社に連なる大平山だった。

車を走らせながら、海に近い防風林の松の木が次々と波にのまれ、パタン、パタンと倒れるのが見える。あの山の急斜面を登らないと絶対に助からない。母子を追い越したのは、そう考えながらハンドルを握っていたときだった。

竹添さんの家は諏訪神社のふもとにあった(撮影:塩田亮吾)

車を集落の脇に止め、山に向かって走り出す。とにかく目の前の杉林に分け入り、力の限り、無我夢中で急斜面を駆け上ると、バリバリバリッという大きな音がした。ハッと下を見ると、自分の1メートル下まで津波が押し寄せていた。

「一歩でも足を緩めていたら私は死んでいました。もう必死で山に登ってのどはカラカラ、息はゼーゼー。登りきったところで気を落ち着かせていたら、置いてきた私の車がピーッと鳴っているのが聞こえた。それが車の断末魔にしか聞こえなくてね」

竹添武さんが震災約1カ月後に撮影した浪江町両竹地区(撮影:塩田亮吾)

本殿の柱もどんどん燃やした

しばらく途方に暮れた後、まずは助けを求めようと、山づたいに500メートルほど離れた諏訪神社に向かった。すると、あちこちから「おーい、おーい」という声がする。「お諏訪さまに行こう!」と大声で叫ぶと、難を逃れた人たちが神社に集まってきた。

「津波に流されて、ずぶ濡れの人もいてね。ガタガタ震えてっから、最初はドラム缶で、そこら辺に落ちている木の枝とかを入れてたき火した。でも、それじゃぜんぜん足りなくて。パッと見たら、倒壊した神社の木材があったから、それを燃やし始めたの。はじめは遠慮がちに、だけど人が次から次へと上がってくるし、場所は足りなくなるし。最後は本殿の太い柱もどんどん燃やした。心苦しかったけど、『氏子を守るために、わが身を挺して倒れたんだから』って言い聞かせてね」

当時の記憶は、いまも鮮明に残る(撮影:塩田亮吾)

諏訪神社に集まった44人の大半は、双葉町と浪江町の両竹地区の住民。平日の日中だったため、多くは女性と高齢者だった。

「神社で火を燃やしているときに、私が追い越した母子の母親が上がってきてね。『うちの娘は?』と聞かれたから、私の後ろを走っていたけど、すぐに津波が来た、と伝えたんよ。しばらく考えてから、『うちのはダメかな』って言われてね……私は見てないからわからない、としか言いようがなかった」

母子の遺体は、しばらくしてから見つかった。

竹添武さんは、震災後の地域の様子を何枚も写真に収めた(撮影:塩田亮吾)

ガレキの下のうめき声

地震発生の日の午後4時、米作り農家の遠藤健さん(77)が、ガレキの下から漏れてくるうめき声に気づいたのは、諏訪神社に避難した後、親戚の安否を確認しにいくために再び山沿いを歩き始めたときだった。

「ガレキを持ち上げたら、1メートルくらい下にうずくまっている若い女の子がいた。夢中で引き上げて、流れてきたマットに寝かせた後、神社に向かって大声で助けを呼んだの。男手みんなで神社まで運んでね。たき火で暖を取っている間も、ずっとうんうんうなっていた。後からわかったんだけど、その娘は海側の地区から数百メートルも流されてきたのよ。あの濁流のなかで、奇跡だがよ」

「津波の前に、亡くなった集落の人たちにも声をかけていたんよ……」と語る遠藤健さん(撮影:鈴木毅)

これは現実なのか…

大地震が起きたとき、遠藤さんは自宅で一人でテレビを見ていた。当時、浪江町両竹地区の区長だった遠藤さんは外に飛び出すと、集落を歩いて声をかけて回った。そして小学校にいるはずの孫の安否を確認するため、軽トラックに乗り込んだ。その車内のカーラジオで大津波警報が出ていることを知った。

「ちょうどそのとき、買い物に行っていた家内が道端で近所の人たちと話をしていたんで、『津波が来るぞ!』と伝えたんだ。それでも、あんな大きな津波が来るなんてぜんぜん予想してなかった」

遠藤さんが小学校に到着すると、児童たちはすでに避難した後だった。

「それで俺も避難しようと車をまた走らせたら、目の前の空と海の境が真っ黒でな。原発の方向から、その黒い壁が押し寄せてくる。これは果たして現実なのか——と思いながら急いでうちの方向へ逃げた」

諏訪神社のふもとには廃墟が数軒、震災後から手つかずのまま残っていた(撮影:塩田亮吾)

自宅に着いたときにはもう、黒い津波が数十メートル後ろまで迫っていた。妻たちは、まさに山に避難しようとしているところだった。そこから先は、みんなを先にやりながら、とにかく無我夢中で杉林の山を駆け上がった。津波の濁った水が足元まで押し寄せてきた。登りきった瞬間に後ろを見ると、ふもとにあるはずの遠藤さんの家は津波に流されて跡形もなく消えていた。

ぼうぜんと立ち尽くしたまま30分ほどいただろうか。それから山づたいに、避難場所の諏訪神社に向かった。ガレキの下のうめき声に気が付いたのは、それからしばらくしてからのことだ。

「女の子を助けた場所の近くでは、どこからか、ほかにもうめき声が聞こえてね。だけど、すぐに暗くなってしまって助けることができなかった。一人助けるだけで手いっぱいだった。そのことは、いまでも頭に残っているな……」

先祖の遺影に囲まれながら、遠藤さんは新しい生活を送っている(撮影:鈴木毅)

神社での再会

冒頭の竹添武さんは、大地震と津波の襲来時、大熊町の農協にいた。浪江町にある自宅から福島第一原発を挟んで車で15分ほどの距離。7代続く米作り農家の武さんは、22年間勤めた農協を定年退職後も週4日程度、アルバイトとして通っていた。

職場から諏訪神社までなんとかたどり着いたのは夕方の5時半ごろ。そこで妻の淑子さんと再会し、お互いの無事を確認することができた。武さんが振り返る。

「神社には、海水を飲んで苦しんでいる人が2、3人、骨折した人が2人いた。その人たちをたき火の近くで見守りながら、夜を明かそうとしていた。そこへ双葉町の役場職員2人が上がってきたのが午後9時ごろ。そのすぐあとに浪江町の職員たちも来ました。まずは遠藤さんが助けた重篤な女の子を担架で病院まで運んでもらって、そのあと重症の人から救助してもらった」

周辺地図を指さしながら説明する(撮影:塩田亮吾)

自衛隊員がやってきて「ここから下りろ」

その後、制服姿の自衛隊員が5、6人で上ってきたのは、夜中の3時少し前のことだったという。

「彼らは、とにかくここから下りろ、と言う。あと2時間もしたら明るくなるから、私はそれまで待とうと言ったんですよ。でも、駄目だ、と。理由は言わない。恐らく彼らは原発の状況を知っていたんですね。だから、すぐに全員を神社から避難させた」

そのころ、福島第一原発は津波による電源喪失で危機的状況にあった。11日午後8時50分には福島県知事が原発から半径2キロ圏内の住民に避難指示を出し、午後9時23分に政府が3キロ圏内に拡大。そして武さんたちが諏訪神社から避難した後の12日午前5時44分、政府の避難指示は10キロ圏内に広がった。

2011年3月、東京電力・福島第一原発3号機に放水(写真:TEPCO/ロイター/アフロ)

震災から3年、仮設住宅で急死した妻

冒頭の諏訪神社の竣工祭で会った遠藤さんは開口一番、こう語った。

「神社は残したいと思っていたんで、本当にありがたいことです。でもね、ここに一緒に避難した家内はもう死んでしまった。仮設住宅に3年住んでいる間にね。私は、原発事故さえなければ、いまも生きていたと思っているんですよ」

大震災で、浪江町両竹地区の集落では10人が亡くなったという。浪江町のまとめによると、町全体の死者は182人(2016年3月末時点)。その後の地震と原発事故による関連死は383人に及ぶ(同)。遠藤さんの妻、延子さんもその一人だ。

震災の夜に使った懐中電灯は、いまも手元に置いてある(撮影:鈴木毅)

津波で家を失った遠藤さん夫妻は、福島県内の親族宅などを転々とした後、もともと同居していた長男家族と離れ、福島市内の仮設住宅で避難生活をすることになった。そして3年がたとうとする2014年2月9日、延子さんが急死した。

「災害公営住宅の建設を待っていたんだけれども、そのうち家内が『息が詰まりそうだ』と言うようになった。仮設は狭かったしな、いろんなストレスがたまっていたんだろう。夜ご飯を食べて、9時半ごろだったか、俺がテレビを見ている間に風呂場で急に倒れて……。亡くなる何カ月か前から、字がうまく書けなくなったと言っていた。ずいぶん精神的に参っていたんだな」

「気持ちの区切りはいまもつかない」

約1カ月後の地元新聞の投書欄に、遠藤さんはこう書いた。

避難している人たちはほとんど、家族がばらばらの生活を送り、苦しく寂しい毎日を過ごしています。私たちもその一家族です。(中略)災害公営住宅の建設を楽しみにしていましたが、それがかなわず、突然、(妻は)帰らぬ人となってしまいました。本当に残念無念でなりません

遠藤さんは遺骨を3年間、手元に置いた。「そばに置いておきたかった」からだという。3年前、浪江町の大平山の一角に新しくできた共同墓地に納骨したが、「気持ちの区切りはいまもつかない。男はダメだね……」と力なく言う。若いころは原発で電気関係の仕事をしていたという遠藤さんは、原発事故に対して複雑な思いを抱いている。

遠藤さんの部屋には延子さんとの思い出が並んでいる(撮影:鈴木毅)

週末の葬式

竹添夫妻の「震災後」はどうだったのだろうか。武さんが、振り返る。

「震災後、仕事はありません。自分も、もう年ですからなかなか……。だけど、やることはけっこうあってね。特に週末はほとんど予定が入った。お葬式ですよ。両竹地区の住民だけでなく、小中高校時代の同級生などの知り合いの訃報が、次々と入ってくる。4、5年前までは月に1、2回はお葬式に出ていました」

最初の2年ほどは、津波で流された遺体が発見されるたびに。その後は、避難生活中の「関連死」が増えていった。復興庁によると、東日本大震災の震災関連死者数は計3739人(2019年9月30日現在)となっている。

被災後に修復されて手元に戻ってきた竹添夫妻の家族写真(撮影:塩田亮吾)

原発事故の避難指示によって浪江町を出た竹添夫妻は、福島市にいる武さんの妹の近くの家を借りて2年半ほど住んだ。現在は、震災前に同居していた次男、次女とも離れ、2人で郡山市郊外に購入した戸建てで暮らしている。住民票は浪江町のままだ。

「実は、浪江町にはいまも4日に一度はここから車で2時間かけて行っていましてね。浪江町の防犯見守り隊として、町に不審者が入らないよう町全体を見回っている。浪江町が希望者を募っていたんで応募したんです」

カレンダーには「防犯見守り隊」の丸マークと、新しい生活の予定が書きこまれていた(撮影:塩田亮吾)

「あの日からバラバラになった」

武さんは、2年前から遠藤さんに代わって浪江町両竹地区の区長職に就いた。しかし、地域の絆は失われつつあるという。

浪江町全域に出されていた避難指示は、2017年3月31日に「帰還困難区域」を除く区域で解除された。「避難指示解除準備区域」だった両竹地区も解除されたが、津波の危険から災害危険区域に指定されたこの地区には、今後も住むことはできない。

「地区の人たちは、あの日からバラバラです。いわき市に住んでいる人が多いけど、新潟県の新発田市とか、山形とか、東京、大阪にもいる。いまも8割方と連絡は取れますが……」

「3、4年で復興できていれば、そして田んぼが使えれば……と、いまでも思う」と竹添武さんは語る(撮影:塩田亮吾)

震災後、毎年2月ごろに地区の人たちが集まる「大字会」を開き、周辺地域の温泉宿に泊まりがけで行くのが恒例となっている。だが、「みんな年配になって運転免許を返納したとか、あんまり遠出できないとか出てきてね。やっぱりだんだんと集まる人間も少なくなってきて、いまは20人ぐらいですかね」と言う。

最近では、地区の「解散」も話題に上っているそうだ。

「近くの地区では、すでに話に出ていると聞いたし、実際に解散した地区もあります。私も、いまはまだ浪江町に住民票があるけど、いずれ郡山市に移すことを考えないといけない。両竹地区も、そういう話をしなくちゃいけない時期でしょ、てこと。もちろん、私を含めて『毎年、顔を見るのが楽しみ』という声があるから、親睦会みたいな形で続けられたらいいな、と……」

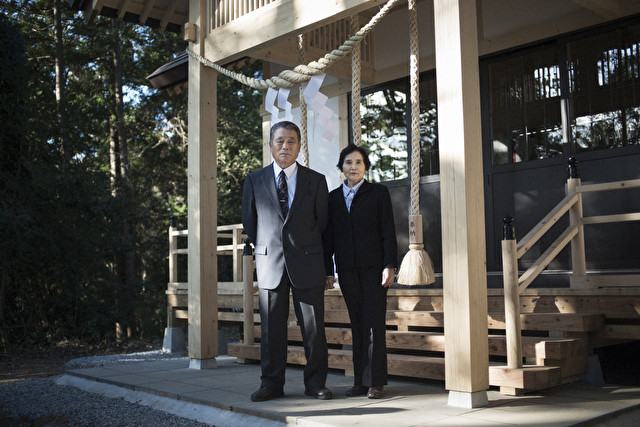

再建された諏訪神社の前に立つ竹添夫妻(撮影:塩田亮吾)

新年会、夏祭り、婦人会…

人々の心から土地への思いが薄れつつあるなかで、「神社再建」は久しぶりの“明るいニュース”だった。地域にとって神社はどんな存在だったんですか——。そう聞くと、みんな顔をほころばせて懐かしそうに語る。

正月の朝に神社に集まってお参りをした後、新年会で飲み明かすのが楽しみだったこと。神社にやぐらを組んで、若かりし武さんが太鼓をたたき、遠藤さんが獅子舞を踊った夏祭りのこと。幼いころは、雪の日に神社のある高台からソリで滑って遊んだこと。毎月1回、女性たちが集まってお茶を飲みながらおしゃべりをする婦人会のこと。そして、神社には地名の由来になった「二股に分かれた竹」が奉納されていたこと。

遠藤さんは「夏祭り」の写真を懐かしそうにめくった(撮影:鈴木毅)

現在は浪江町から車で1時間半ほどかかる、いわき市の郊外に長男家族と住む遠藤さんは、こんなふうに言う。

「両竹地区が復興祈念公園になっちゃうと、どこに何があったかわかんなくなっちゃうから、自分の区長時代から碑を建ててほしいと要望を出していてな。両竹の歴史とか、文化とか、集落で言い伝えられてきた両竹の七不思議の話とかを記した石碑。せめて、そういうものを残したいんだな」

若かりしころ、地域の仲間たちと獅子面を持って写真に納まる遠藤さん(撮影:鈴木毅)

両竹地区が存在した証し

あれから9年がたち、震災の夜に諏訪神社に集まった44人の被災者も、周辺住民の氏子たちも、いまは故郷から離れた地で暮らし、そこでの生活になじんできている。

故郷の両竹地区では日々、工事関係のトラックが頻繁に行き来している。今年7月に始まる東京オリンピックに合わせるかのように、3月上旬にはこれまで全町避難が続いていた双葉町の中心部でも避難指示が解除され、JR常磐線が震災以来の全線開通となる。

諏訪神社の参道の中腹からは、復興工事が進む海沿いの地域が見える(撮影:塩田亮吾)

急ピッチで“復興”が進むなか、しかし、かつての人々の暮らしはそこにない。“避難解除”された浪江町に戻った住民は、震災前の人口(約2万1500人)のわずか5%(約1100人)。実際、浪江町両竹地区で、これから故郷に戻ろうという人はいない。寂しい話のようにも聞こえるが、これが原発事故を含めた大震災の被災者たちの現実である。

だからこそ、淑子さんの言葉が胸に響く。

「いまも諏訪神社があるっていうことは、両竹という地区がそこに存在していて、そこの氏神様だったことを示す証しでもあるのよね。神社がなくなって、集落も消滅したら、なんにもなかったということになってしまう。そういう意味で、この神社の存在は大きいの」

(撮影:塩田亮吾)

オバタカズユキ

1964年、東京都生まれ。大学卒業後、一瞬の出版社勤務を経て、フリーライターに。社会時評、取材レポート、聞き書きなど幅広く活躍。著書は『大学図鑑!』シリーズ(ダイヤモンド社)、『何のために働くか』(幻冬舎文庫)ほか多数。

鈴木毅(すずき・つよし)

1972年、東京都生まれ。慶應義塾大学法学部卒、同大学院政策・メディア研究科修了後、朝日新聞社に入社。「週刊朝日」副編集長、「AERA」副編集長、朝日新聞経済部などを経て、株式会社POWER NEWSを設立。

[写真]塩田亮吾

[図版]ラチカ