こんなに弱っても苦しくても生きているし、それでも生きていたい――。ホスピス緩和ケア医の大橋洋平さん(56)は、自らががんになって、そう痛感した。2018年に、10万人に1人が発症する希少な悪性腫瘍「GIST(ジスト)」に罹患した。現在も抗がん剤治療を続けている。がんになった緩和ケア医が医療現場に立ち続ける理由とは。(文:古川雅子/写真:長谷川美祈/Yahoo!ニュース 特集編集部)

緩和ケア医ががんになった

愛知県弥富市にある海南病院。緩和ケア病棟は4階にある。待合の大きな掃き出し窓の向こうは屋上庭園になっていて、天気のよい日は散歩もできる。

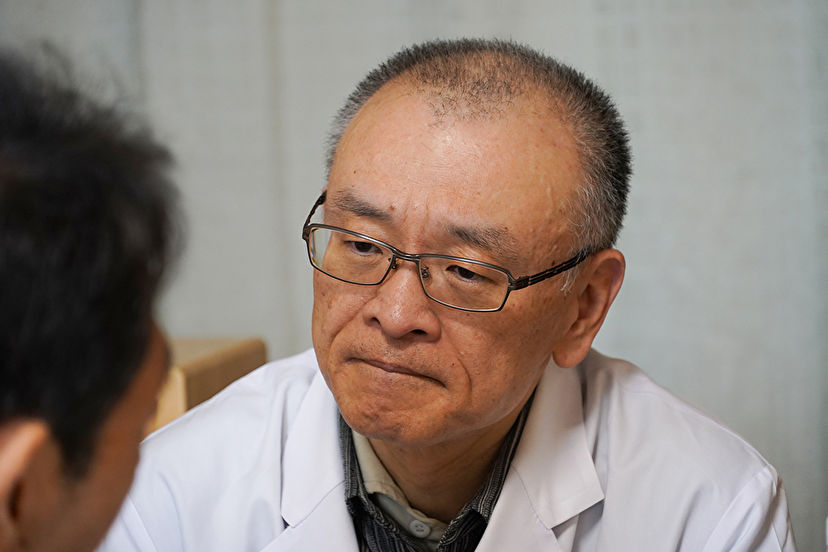

「いやあ、お待たせしました」。午前11時をまわったころ、患者とその家族との面談を終えた大橋洋平さんが現れた。「入院相談外来」と呼ばれる、緩和ケア病棟への入院を検討する人向けの外来診療である。

「最近の私は、面談の場であっても『喜哀楽』を表に出すようになったので、ついついいろいろしゃべって長くなってしまう」。大橋さんは頭をかきかき、柔和な笑みをこぼす。

「入院相談外来」を訪れるのは、主に進行がんや末期がんで治癒の見込めなくなった人たちだ。海南病院の緩和ケア病棟では、がんをなくしたり、がんと闘うような治療はしない。体や心の苦痛を和らげ、残りの日々をその人らしくすごすためのケアを提供する。

海南病院緩和ケア病棟の待合

大橋さんは2004年からこの海南病院で、ホスピス緩和ケア医として勤務している。そして、おととしからは自らもがん患者となった。

2018年6月、胃の入り口に悪性腫瘍が見つかった。消化管間質腫瘍、GIST(ジスト)と呼ばれる希少がんだった。

「夜中の2時か3時ごろだったかな。下痢気味でトイレに行ってふと見たら、便が真っ黒なんです。医者だったら下血と分かりそうだけど、そのときは不思議と『あれ、昨日黒いもの食べたかな?』って」

1時間もしないうちに再び便意を催し、またもや黒色便が便器を真っ黒に染めた。この時点で大橋さんは腹をくくった。鮮血でないということは、肛門から離れた場所で出血している。胃がんかもしれない。

緩和ケア病棟のナースステーションで。がんになって体力が落ちたため「余裕を持って働けるよう、毎朝8時ごろには病院に着くように心がけています」と言う。

ジストは発見が遅れがちだ。自覚症状が軽いことが多く、症状が強くなって検査を受けてみたら進行していたということがよくある。大橋さんの主治医である、海南病院腫瘍内科代表部長・宇都宮節夫さんはこう話す。

「胃がんや大腸がんなどの胃腸の腫瘍の多くは、粘膜の表面から発生します。ところがジストは、粘膜の下側にある『間質』という、体の表面と内側を埋める筋肉層から発生してくるので、発見しにくいんです。内視鏡検査で表面の細胞を取っても分からないことはよくあります。粘膜の下の『こぶ』が小さくて生検でジストと診断できないときは経過観察となることが多い」

CTを撮ると、腫瘍の大きさは直径10センチに達していた。大橋さんは「なぜ気がつかなかったのか」と悔しく思った。腫瘍を切除する手術は4時間におよんだ。

「無意味の苦しみ」を和らげる

大橋さんは、1988年に三重大学医学部を卒業、総合病院の内科医として勤務した。がん患者をみる機会も多かった。消化器系のがんは、外科手術が第一選択の治療であることが多い。当時、内科で関わる段階では、完治を目指せない終末期であるケースが多かった。何人もの患者を見送った。がん告知がいまほど一般的ではなかった時代。大橋さんは悩んだ。

「自分ががんだと知らされずにこの世を去った人たちも、もし知っていたならば、また違った最期の日々を送れたかもしれない。新しい生き方を探せたかもしれない」

三重県木曽岬町の自宅で

大橋さんは、日本のホスピスケアの草分けとして知られる大阪市の淀川キリスト教病院で、1年間にわたりホスピスの研修を受けた。2003年、40歳のときだった。

そこで、患者の症状を緩和し苦痛を和らげる手法や、がん患者・家族とのコミュニケーション技術などを学んだ。研修を終えたあと、海南病院に職を得て、緩和ケア医として新たなスタートを切った。

大橋さんは、緩和ケアの領域のなかでも特に、死の淵にある人への「傾聴」に心血を注いできた。

終末期の患者はしばしば、「生きる意味がない」と訴える。大橋さんは、患者のそんな様子を「『スピリチュアルペイン』を抱いている状態」と表現する。

「例えば、患者が『こんなに迷惑をかけるのなら生きていても意味がない』と言うと、普通まわりの人は『いやいや迷惑だなんて思っていませんよ』と答えますよね? でもそういうことじゃないんです。自分は迷惑をかけている、生きていても意味がないと『その人が感じている』こと自体が苦しみのもとなんです」

「無意味の苦しみ」は、薬では取り除けない。その人自身が「生きている意味がある」と思えるように、発想を変えるしかない。そのきっかけをつくることが、医療現場における「傾聴」の役割だ。大橋さんは「『無意味の苦しみ』を和らげる唯一の方法です」と言う。

入院患者との面談。「傾聴」とは、漫然と相手の話を聞くことではない。「患者の苦しみに焦点を当てながら相手の話に耳を傾け、患者自らに語ってもらうこと」と大橋さんは言う。

「よく」ではなく「しぶとく」生きる

大橋さんは、緩和ケア医として15年、がんによる痛みや苦しみに寄り添ってきた。しかし、医師として接するがんと、患者として経験するがんは、全く別のものだった。

「がんってこんなに苦しいものだったんだというのが実感です。治療ができなくなったときの自分を考える。もちろん、治療ができなくなることがそのまま死を意味するわけではない。だけど当人にしてみたら、死は現実感を帯びたものとして意識せざるを得なくなる」

胃のほとんどを切除したため、消化液が逆流して、喉までせり上がってくる状態に悩まされた。しょっちゅう口をゆすいでいて、洗面台の前で座ったまま夜を明かした日もあった。

抗がん剤の副作用で吐き気も強く、スプーンにたった一杯の食べ物さえ受け付けなかった。100キロを優に超えていた体重はあっというまに60キロ台になった。人一倍たくさん、早く食べられることは大橋さんにとってちょっとした自慢だったから、食べられないのはことのほかつらかった。

症状はなかなか改善せず、「このままだと死んでしまう」と焦った。緩和ケア医としての経験から、食べられなくなるといよいよだと感じていた。焦るほど食べられなくなるという悪循環に陥った。体調を気遣い食べ物を運んでくる妻のあかねさん(51)に、「そんなもん、持ってくんなっ!」とつらく当たった。あかねさんが振り返る。

「この人は『食事は拷問だ』と言うんです。苦しんでいるのが分かるだけに、私はおろおろして泣くことしかできませんでした」

術後4カ月目から仕事を再開した。非常勤で週に2日、午前中だけ治療が困難になったがん患者の面談を担当した。依頼された研修会の講師も引き受けた。あかねさんは「無理したらあかん」と止めたが、大橋さんは我を通した。そのころから、元看護師のあかねさんは大橋さんの「専属看護師」になった。

「妻には私の個人秘書兼通勤のサポートをする専属ドライバーになってもらいました。ただし無給ですけどね(笑)」

妻のあかねさん(左)と

そのうち、心境に変化が生まれた。

「この半年、自分は、食べられんでもたしかに生きとる。死ぬときは死ぬかもしれないけど、食べなくても生きるときは生きるだろうと思えたんですよ。医者の発言とは思えないかもしれませんが」

すると、少しずつ食べられるようになった。何か始めようという意欲もわいた。師走の声を聞くころ、新聞の投稿募集欄に目がとまった。テーマは「この1年」。大橋さんは、「自分にとって激動だったこの1年を振り返りたい」というシンプルな思いでペンをとった。

「がんになってもよりよく生きる」。ホスピス緩和ケアの領域ではしばしば耳にする言葉だ。しかし、「よく」など生きられない。確実に私は弱っているからだ。でも、よかろうが悪かろうが、これからをしぶとく生きていく。

12月29日の朝刊に大橋さんの投稿が掲載された。「しぶとく生きる」という表現のヒントをくれたのはあかねさんだ。

「あるとき、『俺なんて地べたを這いながら、しがみついて生きてきたようなもんだよね』とぼやいたら、妻に『そんなのあなた、しぶとくやったらいいじゃないの!』と切り返されたんです。がんから復帰して前向きなメッセージを発信している人はいろいろいるけれど、自分にはとてもあんなふうには言えない。それよりは、患者として感じたリアルな苦しみをつづろうと思ったんです」

2019年8月、大橋さんは自らの経験をつづった本『緩和ケア医が、がんになって』(双葉社)を出版した。

携帯を解約、愛車も手放す

大橋さんのがんは、手術後の病理検査で再発のリスクの高いものであることが分かっていた。一方で、宇都宮医師からは「これから始める抗がん剤治療を続けることができれば、5年生存率は92%です」と説明を受けた。大橋さんは、高リスク群であることを差し引くと実際にはもう少し低いだろうと考えていたが、あかねさんにとってその数字は、大丈夫と思える根拠になっていた。

2019年4月、CTの定期検査で肝臓に転移が見つかった。あかねさんの目からとめどなく涙が溢れた。「グリベック(抗がん剤の名称)を飲んでいれば、9割以上の人は5年生きられるんでしょ? どうして……あなたは10カ月も苦しい抗がん剤を続けてきたのに……」

大橋さんも「がんと告知されたとき以上にへこんだ」と言う。CT画像は見慣れているのに、このときばかりは複雑な心境だった。「腫瘍が映るこの画像は、ほかでもない俺の肝臓なのか……」

転移は1カ所だけで、宇都宮医師から「手術も選択肢の一つ」と提案されたが、大橋さんは手術を受けず、抗がん剤治療を続けることを選んだ。悪性度が極めて高く、別のところに転移する可能性があるからだ。最初の手術で苦痛を味わったため「もう一度は耐えられない」というのも本音だった。現在は新たな抗がん剤を服用して腫瘍の増殖を抑えている。

一度にたくさん食べることは諦めた。今はポケットに小さな個包装の飴やチョコレートを忍ばせ、ちょこちょこと口にする。

大橋さん流の終活は「手放すこと」だ。携帯電話を解約し、愛車も手放した。「今を生きることに集中しようと思ったんです」。転移がんが見つかってからは「余命」を意識するのもやめた。

「死ぬって楽しいことじゃないから、今日、明日、あさってと引き算してカウントダウンになるのはうれしくないなあ、と。だったら生きられた日にちを足していくほうがいいと考えたんです。転移がんの告知の日を『1日目』として、毎日カウントしています」

現在は週に4日、午前中だけ、相談外来の仕事を続けている。時間をかけて入院患者の話を聞く機会は減ったが、少ない機会の一つに立ち会うことができた。

60代の男性は、末期がんで緩和ケア病棟に入院している。その日もなにげない声かけから始まった。

四つの病院を転々としてきたという男性患者。大橋さんに「図々しい言い方かもしれないですが、最後の病院で本当の友達を見つけられたと思うてます。一方的にね」と語りかけた。

大橋 痛みはどうですか?

男性 おかげさまで、最近の痛み止めは優秀ですね。薬が効いて、妻とも言っとったんです。「あれ、病気どこいったんかな?」って。ところで先生の吐き気はどうなんですか?

大橋 お気遣いありがとうございます。私ね、1年前の今ごろに比べると、吐き気はずいぶん減ってるんですね。ただ、最近出てきた症状としては、手が荒れてきたんです。明らかに私が飲んでる抗がん剤の副作用だと思うんですね。同じジストの患者さんと比べるとまだ軽いほうなんですが、手がカチカチになってくるとあまりうれしくない。だから、保湿剤をしょっちゅう塗ってます。

大橋さんも、問われれば隠さず話し、弱音も吐く。

抗がん剤の副作用で荒れた手を差し出す大橋さん。男性が手で触れながらいたわる。

男性 先生も大変ですねえ。私も抗がん剤治療を受けていたころは口内炎ができまくりましてね。脱力感はあるし、体がだるくて仕方ないし、ついには抗がん剤治療を諦めました。しんどかったです。

大橋さんはゆっくりとうなずく。会話のバトンを相手に渡したまま、静かに言葉を待つ。

男性 私の今の症状は痛みが中心で、痛みが強いときは我慢していますけれど、先生はえらいですね。絶対に顔に出ないんですから。私なんて顔に出ちゃいますから。

大橋 顔に出ちゃうというと、例えば?

男性 苦しそうな顔になっちゃって……。家族にもツンケンしてしまうんです。

現役の患者であることを個性として

大橋さんの仕事ぶりを長年見ている青木佐知子・海南病院緩和ケア内科部長はこう話す。

「大橋先生が変わったなと思うのは、自分が患者だということを包み隠さず、自然体で患者さんと向き合っていることです。患者さんからは『つらさを分かってもらえる』『心を開いて話せた』といった声を聞きました。患者さんたちの励みになっていると同時に、大橋先生にとっても生きる力につながっているのではと感じます」

海南病院緩和ケア内科部長、青木佐知子さん

大橋さん自身はこう言う。

「私が今できることって、現役の患者でもある私が医療現場に『いる』ということなのかもしれない。もちろん傾聴にはスキルが必要なんですが、それ以前に、『この人なら自分の苦しみを分かってくれるかもしれない』と思ってもらえることが大切だという実感があります」

家族には、意識があるうちは入院しないで家で過ごすし、可能な範囲で仕事も続けるよ、と宣言している。「患者風」を吹かせて、やりたいようにやる。その代わり、意識がなくなったら「入院させるなり、煮るなり焼くなり、好きにしていい」。あかねさんは「ええ、重々に承知していますよ。『患者風』といっても、強風の日もあれば、そよ風の日もある」とやわらかに受け止めている。

以前のように、フルタイムで働くことや、人並みに食べることは望めない。消化液の逆流で、横になって寝ることさえできない。ならば、せめてやりたいことを我慢せず、今をしぶとく生きよう。「弱い患者である私」のままでよいから「私の風」は吹かせ続けよう――。大橋さんは、そう心に決めている。

「生きている限り伝えていきたい。こんなに弱っても苦しくても、よりよくなくても生きているし、それでも生きていたいと。同じように苦しむ人にも、生きていてもらいたいと」

古川雅子(ふるかわ・まさこ)

ノンフィクションライター。栃木県出身。上智大学文学部卒業。「いのち」に向き合う人々をテーマとし、病や障がいを抱える当事者、医療・介護の従事者、科学と社会の接点で活躍するイノベーターたちの姿を追う。著書に『きょうだいリスク』(社会学者の平山亮との共著。朝日新書)がある。

[写真]

撮影:長谷川美祈

写真監修:リマインダーズ・プロジェクト 後藤勝