女優 河合美智子

♪人生晴れたり曇ったり 笑顔でたえる夫婦(めおと)道――。1996年に放送されたNHK連続テレビ小説「ふたりっ子」から生まれた大ヒット曲「夫婦みち」で、翌年のNHK紅白歌合戦に出場した演歌歌手・オーロラ輝子こと女優・河合美智子さん(50)は、いま新たな人生と向き合っている。3年前の2016年8月、脳出血を発症。いまも右半身にまひが残る。「コンティニューではなくリセット」と語る河合さんが選んだ“道”とは。(取材・文:高鍬真之、鈴木毅/Yahoo!ニュース 特集編集部)

「病気をする前よりも幸せです」

「私、こう見えても紅白歌手です。『夫婦みち』、みなさんご存じですかねえ。今日は名刺代わりに、まず歌います!」

そう呼びかけると、会場は一気に盛り上がった。

東京都杉並区で3月に開かれた区主催の「高次脳機能障害支援セミナー」。ゲストとして講演した河合さんは、右足を少し引きずりながら舞台に現れた。茶色のひざ丈のワンピースに黒いロングソックス、そして金髪。この日は、着物で着飾った演歌歌手・オーロラ輝子としてではなく、脳出血を発症した女優・河合美智子として、自らの経験を語る場だった。

セミナーで講演する河合美智子さん(杉並区提供)

歌手としての声量や技術は衰えを感じさせない。脳の損傷によってさまざまな認知障害を起こす「高次脳機能障害」ではなく、装具や杖がなくても一人で歩くことはできる。それでも、調子の悪い日は、歩くこともままならず、言葉がうまく出てこない。

河合さんは、聴衆にこう語りかけた。

「不自由はしていますが、私がいま感じていることは『病気をしてよかったなあ』ということです。ヘンな言い方ですが、考えてみると、私はいま病気をする前よりも幸せです。いままでカチカチに凝り固まって、狭い世界に生きていたんだな、ということが分かったんですよ」

河合さんは、1983年公開の映画「ションベン・ライダー」(相米慎二監督)でヒロインに抜擢され、14歳で華々しくデビューした。タッグを組んだのは、これが同じくデビュー作の永瀬正敏と当時すでに天才子役として注目されていた坂上忍。主演は藤竜也、脇を伊武雅刀、原日出子らが固める、知る人ぞ知る名作だ。

そして、“相米組”で厳しく育てられた演技派としての存在感もさることながら、歌唱力の高さを評価され、NHK連続テレビ小説「ふたりっ子」のオーロラ輝子役は、はまり役となった。その後も、舞台や映画、テレビ、CMなどで活躍する中堅女優・タレントとして忙しい日々を送っていた。

セミナー後の河合美智子さんと夫の峯村純一さん(撮影:高鍬真之)

いま河合さんは、そうした日々を“取り戻そう”とはしていない。むしろ、目の前にあるのは「その先」である。昨年10月、仕事のために長く住み続けていた東京を離れ、兵庫県豊岡市に移住した。この日のセミナーは、1年前、主に杉並区で活動する高次脳機能障害者の会「RiTa(リタ)」のメンバーたちがつくった劇の演出を頼まれ、そのお披露目の舞台でもあった。

脳出血の後遺症と付き合いながら、どう生きていくか。河合さんは、日常の苦労をことさら強調することはない。セミナーでは、こんな場面があった。聴衆との質疑応答タイム。若い男性から投げかけられた質問は、シリアスな内容だった。

自分は3年前車の事故で高次脳機能障害になった。ただ、いまだに自分の本来あるべき姿、理想としている姿と、現実の姿との整理がつかない。河合さんは、どう乗り越えたのですか――。

「RiTa」のメンバーたちとの舞台のリハーサル風景(撮影:高鍬真之)

メデューサと目が合った

「すぐに救急車を呼んだほうがいい!」

都内の演劇スタジオ。知人の映画プロデューサーが声を上げた瞬間を、48歳だった河合さんは今も忘れない。2016年8月13日。時計の針は午後8時を少し回っていた。この日、河合さんは知り合いの映画監督に誘われ、制作中の自主映画の稽古を見学しに来ていた。

稽古場に着いたのは午後7時過ぎ。床に横座りしていた河合さんに、しばらくして異変が起きた。休憩で椅子に座ろうと立ち上がったところ、よろけて尻もちをついてしまったのだ。

「そばにいた役者さんが『足がしびれたんですか?』と言って支えてくれたんですが、照れ笑いしかなかったですね。右足だけが固まって動かない状態。初めて体験する感覚で、なんだろう?とは思いました。ただ、その時はそれほど気にせず、そのまま椅子に座っておしゃべりを続けていたんです」

痛みはなく、吐き気やめまいなどの自覚症状もない。だが、右足首はねじれたまま。そうした様子を見て思わず声を上げたのが、件(くだん)のプロデューサーだった。

「最初は『そんな大げさな』と思いました。でも、そばにいた監督さんやメイクさんたちも異変を感じたんでしょうね。すぐに稽古場のみんなが動いて、救急車や病院の手配をしてくれました。そうこうするうちに右手も固まり始めて……。頭は冷静だったんですが、到着した救急隊員に自分の名前や状態を説明してるうちに呂律(ろれつ)が回らなくなり、『うー』とか『あー』としか言えず、うまく会話ができなくなったのです」

病院に運ばれながら、「翌日のスケジュールをキャンセルしなくちゃ」と考えていたという(撮影:高鍬真之)

河合さんは、その時の状況を「ギリシャ神話の魔物メデューサと目が合って、少しずつ石化していくような不思議な感覚だった」と振り返る。

「後日聞いたら、プロデューサーさんは身内に脳出血を発症した人がいて、ハッとしたのだそうです。稽古場のみんなの対応が早かったおかげで助かりました」

救急車が向かったのは立正佼成会付属佼成病院(東京都杉並区)。到着は午後9時19分。集中治療室(ICU)に運ばれて血圧を測ると、かなり上昇していた。主治医の中西肇・脳神経外科部長が、当時の状況を説明する。

「当直医が最初にカルテに記入した午後10時7分には、血圧180/135ミリHgでした。高血圧による大脳の左半球被殻(ひかく)部出血と診断し、すぐに降圧剤と止血剤を点滴しました。しかし、さらに急激に血圧が上がったので追加投与しています」

脳出血は、脳に栄養を送っている血管が破れて脳内で出血する病気。血管がつまる脳梗塞や、くも膜下出血などと合わせて「脳卒中」といわれる。症状は、突然襲ってくる手足のしびれやまひ、激しい頭痛、嘔吐、歩行障害、言語障害のほか、ときには意識障害などが生じるケースもある。厚生労働省のデータでは、脳卒中は日本人の死因の約8%を占め、悪性新生物(腫瘍)、心疾患に次いで第3位である。

中西医師が言う。

「出血でダメージを受けた脳の場所や血腫の大きさによって、身体機能や言語機能に後遺症が現れるのはもちろん、死に至るケースも少なくありません。大事なことは体調に異変が起きたら、すぐに救急車を呼ぶことです。早期に専門医に診てもらえれば、死ぬことはありませんし後遺症も低減できます」

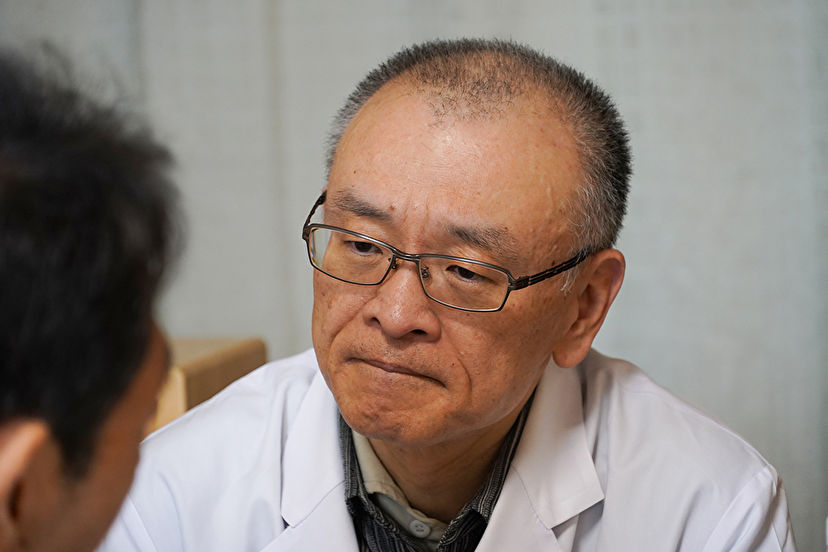

佼成病院の中西肇・脳神経外科部長(撮影:高鍬真之)

「結婚とか考えなくていいからね」

現在の夫で、当時から同居していた俳優の峯村純一さん(51)が病院に駆けつけたのは午後10時過ぎ。入院手続きなどを済ませ、当直医から説明を受け、“念のため”という手術の同意書にサインした。さらに出血すれば、開頭手術が必要になるかもしれなかったからだ。

「峯ちゃん……、よかったぁ」

周囲に自分の意思をうまく伝えられず、もどかしい思いをしていた河合さんが、峯村さんの姿を見て安心したのか、せきを切ったように泣く。峯村さんが当時を振り返る。

「まるで、遊園地で迷子になった子どものようでした。これは俺が守らなあかんぞ、と思いましたね」

日付が変わった深夜1時に再度CT検査をすると、血腫は広がっておらず血圧もほぼ平常値に降下していた。最悪の事態は免れた。先の中西医師が言う。

「止血剤と降圧剤が効果的だったんでしょう。ICUで当日含めて3日間の観察期間を経て一般病棟に移り、保存的治療を行いながらリハビリに頑張ってもらいました」

「リハビリ入院は、すごく楽しかった」と言う(撮影:高鍬真之)

入院期間は佼成病院で1カ月半、その後、リハビリ専門病院の原宿リハビリテーション病院(東京都渋谷区)で3カ月半の計5カ月に及んだ。

「つらいと思ったことはありませんでした。むしろリハビリを楽しみながら、『この際だから、役づくりのために理学療法士さんを徹底的に取材しよう』と考えていた」

そう語る河合さんだが、病院に運び込まれた当初、自分でも意外な言葉を口にしていた。峯村さんに“業務連絡”のような口調で伝えた言葉。それは――。

「時間が分からないから時計を持ってきてほしい。暑いから温度を下げてほしい。それと、結婚とか考えなくていいからね」

2人はともに離婚経験者。2013年の舞台共演をきっかけに交際がスタートし、いずれ結婚するつもりだった。

河合さんが、改めて当時を振り返る。

「結婚しなくていい、という言葉は、実は覚えていないんです。自分の意識では、まったく悩んだり落ち込んだりしていません。でも、いま思えば、それは感情にフタをしていたんだと思います。とにかく目の前にあることが大きすぎて、その対処で精いっぱい。冷静に考えれば、役者として復帰できるかなんて分からない。先のことなんて分からない。それを考えないようにしていた、というのが現実です。いわば究極の現実逃避ですね」

精力的なリハビリの末、河合さんは17年1月10日に退院した。右の手足にまひが少し残り、行動は緩慢になったものの、日常生活は一人でこなせるほどに機能回復した。2月には、金沢市で出演映画「ママ、ごはんまだ?」(白羽弥仁監督)の舞台あいさつに出席して元気な姿をファンに披露した。

そして3月29日、婚姻届を提出。2人は晴れて夫婦となった。

「演劇の町」に移住

兵庫県北部の日本海に面した豊岡市は、但馬地域の中心都市で人口約8万。1300年の歴史を持つ関西屈指の温泉地「城崎温泉」があり、絶滅した国内の野生コウノトリの最後の生息地として知られる。

城崎温泉は、いつも観光客で賑わう(撮影:高鍬真之)

東京へは京都を経由して新幹線で約5時間。車でも高速道路で休憩を入れながら9時間弱。大阪へは電車、車ともに2時間半かかる。仕事で行き来するのに“便利な場所”とは言い難い。

そんな町に移住を決めたのは、ひょんなことだった。退院後に出演したテレビのバラエティー番組で、それまで住んでいた東京・世田谷の分譲マンションを査定したところ、思ったよりも金額がよかったのだ。

「実は豊岡市は、脳出血になる前年の15年10月に仕事で訪れたことがあって、思わず移住したいと感じた土地でした」と河合さんは言う。車を少し走らせれば、日本海。冬にはスキー場も近い。食べ物がおいしく、コウノトリが棲みつくほど水も空気もきれい。城崎温泉のほかにも名湯が点在し、都会にはない人情味も感じた。

出石永楽館は、2008年の改修によって当時の舞台がそのまま保存されている(撮影:高鍬真之)

なによりも大きな魅力は、豊岡市が「演劇の町」であることだった。「但馬の小京都」と呼ばれる出石地区には、明治時代から続く近畿最古の芝居小屋「出石永楽館」がある。城崎温泉に14年にオープンした「城崎国際アートセンター」は、スタジオや大ホール、宿泊施設が整備され、国内外の著名演劇人たちが長期滞在しながら作品づくりに励んでいる。

さらに21年4月には、JR豊岡駅近くに、演劇と観光に特化した4年制の県立専門職大学が開校し、その学長には、日本を代表する劇作家で演出家の平田オリザ氏が就任する予定だ。平田氏は19年中に、主宰する劇団「青年団」を東京から移転させ、自身も家族ぐるみで引っ越して豊岡を活動拠点にするという。

最大1000人収容できる大ホールなど本格設備がそろう城崎国際アートセンター(撮影:高鍬真之)

「女優を続けていくのに、東京に住み続ける必要はないんじゃないか。住むのは豊岡、仕事のたびに現場へ行けばいい。そう思うようになったんです」

夫の峯村さんも、実際に豊岡市を訪れてそのよさを実感した。中心街からほど近い場所に手ごろな賃貸物件も見つかった。思い立ってから半年もたたないスピード転居だった。

「豊岡への引っ越しを告げたら、みんなから『女優、やめちゃうの?』って心配されました。いえいえ、ちゃんとやってますよ」と河合さんは笑う。この6月には大阪で劇団往来の舞台「ナイル殺人事件」、7月には東京・吉祥寺でロックオペラ「ライフパスファインダー2019」に出演予定。その合間に全国各地で脳出血に関連したトークイベントを行う。夫婦で出演した映画「みとりし」(白羽弥仁監督)も今秋公開予定だ。

移住を決めたとき、まず市役所を訪ねた(撮影:高鍬真之)

本物が見える眼をもらった

河合さんは「自分では、脳出血になってつらいとか悲しいとか思っていない」と言う。その真意について聞くと、複雑な思いが顔を見せた。

「実は、自分のなかでちょうど岐路に立っていました。女優としての仕事も、若い時は単純に楽しかったけど、病気をする何年か前から、この先どこに向かうのか自分でもよく分からないなあと思っていて。私って、別にキレイな女優さんじゃないし、かといってキャラクター系でもない。すごく中途半端だなと。もちろん、お芝居をしているときは楽しいんですよ。でも、テレビや映画の制作現場もどんどん合理化されて、なんか違うんだよなあ、というのがあって。そういう時期に倒れたんです」

それだけに、後遺症についても「むしろ武器を手に入れた感覚」だと笑ってみせる。

「個性が一つ増えた、みたいな。まひや障害があることで、いままで気がつかなかったことが見えるようになりました。本物が見える眼をもらった、そんな感じがしています」

いまは素直に、人生の選択肢は無限なんだ、可能性はたくさんあるんだ、と考えられるようになった。だからこそ、いまの自分は「コンティニューじゃなくてリセット。もう一回ここからスタートなんだな、という感じ」なのだという。

城崎温泉には行きつけの八百屋や魚屋がある(撮影:高鍬真之)

その言葉は決して“強がり”ではない。

河合さんは、脳出血をどう乗り越えたんですか――。冒頭のセミナーで、高次脳機能障害の男性の質問に対して、河合さんは自分自身の言葉を確かめるように、こう答えた。

「乗り越えたというよりも、受け入れたということだと思います」

もちろん、悔しいことはある。役者として準備期間が十分にある舞台ならばともかく、現状でテレビや映画の仕事は難しいだろう。以前のように監督の要求に応えて瞬時に判断して動けない。でも、それはしようがない。泣いても怒っても戻らないものは戻らないんだから。

そして、こう続けた。

「私も理想はあります。でも、もういまの自分は、その理想ではない理想を持つ時期にきているんだって思うんです。自分の見ている世界は小さいもの。振り向いたら世界は広がっているんだと、どこかで意識したら、(自分の現状を)ちょっとずつ受け入れられるようになると思います。つらかったら泣いていいし、家族に愚痴(ぐち)を言ってもいい。自分でバランスを取りながら、元気に生きてください」

出石永楽館のスタッフたちとも、すでに顔見知りだ(撮影:高鍬真之)

まもなく発症から3回目の夏がやってくる。「もし、あの時」と、河合さんはときどき思う。「稽古場のみんながそこにいなかったら」「自宅で一人っきりだったら」……。

振られたサイは出目こそ悪かったが、その後、新しい「道」が開かれた。

「脳出血になっていなかったら出会うことのなかった人たちとの出会いは、私にとって貴重な糧です。だから私はあえて『脳出血になってよかった』って言ってるんです。山も谷もあるから人生って面白い。いまそれを実感しています」

高鍬真之(たかくわ・まさゆき)

1959年、石川県生まれ。講談社「月刊現代」記者を振り出しに週刊誌、ビジネス夕刊紙などで記事を執筆。その後、トラック専門誌「トラックボーイ」(日本文芸社)、「トラックキング」(英和出版社)編集長。現在、編集プロダクション「ル・ピック」代表。

鈴木毅(すずき・つよし)

1972年、東京都生まれ。慶應義塾大学法学部卒、同大学院政策・メディア研究科修了後、朝日新聞社に入社。「週刊朝日」副編集長、「AERA」副編集長、朝日新聞経済部などを経て、2016年12月に株式会社POWER NEWSを設立。