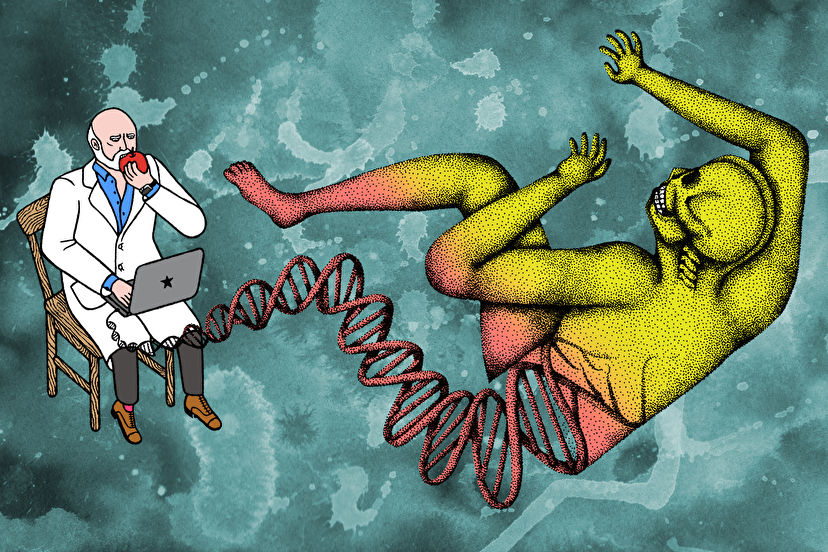

いま私たちは高度情報化社会を生きている。手元にはスマートフォンがある。知りたいことは瞬時に検索できる。なんだってわかる。いや、なんだってわかった気になってしまう――。こんな時代に「未知」は存在するのか。北極や砂漠――極地と呼ばれる場所で、未知と向き合ってきた2人の男たちが語り合う。(写真・松岡一哲/Yahoo!ニュース 特集編集部)

世界には「内」と「外」があった

角幡唯介が『極夜行』(文藝春秋)で書いた冒険は、「人生を懸けた旅」だった。舞台は、太陽の昇らない極夜のグリーンランド。外気温が氷点下40度を下回ることもあれば、激烈な風でテントが破壊されそうにもなった。食料の欠乏で命の危険にもさらされた。相棒は犬1匹。食料やテントを積んだソリを引いて、闇の北極を生き抜いた。

一方の村上祐資は極地建築家を名乗る。彼の言う「極地」は地球に限らない。たとえば火星だ。村上は、人類が閉鎖環境で長期間暮らすことを想定し、民間による国際的な有人火星探査研究団体のプログラムで模擬実験を行っている。ときには約160日間に及ぶ実験に、複数名の隊員と取り組む。

そんな2人は、「未知」をどう考えているのか。

角幡 最近ね、「未知」について語ってください、みたいな取材が多い。みんな未知に飢えているのかな。

村上 未知って、冒険の根本であり続けてきました。かつての冒険は、わからないこと、つまり未知を解明するために行われてきました。たとえば人跡未踏の地に分け入る。あるいは「秘密」を冒すために行われてきたといってもいい。秘密とは何か。言い伝えで「あそこには化け物が棲んでいるから行ってはならない」と聞いていても、人間の好奇心や欲望のほうが勝り、たとえタブーであっても行きたい人は出てくる。そして秘密や聖域は暴かれる。

村上祐資(写真左)、角幡唯介(写真右)

角幡 ここから外に出たら、化け物がいる。人の住む世界にそういう境界線があった時代はありますよね。かつて、世界には「内」と「外」があったけれども、いまここに至っては「内」が広がって、「外」の領域が狭くなっている。ほとんどなくなっているとさえいえる。外部がなくなってしまっている現代社会って、旅をする場所がなくなっている状況だと思うんですよ。旅に出たとしても、実はスケジュールを消化しているだけ。この虚しさを感じている人は多いんじゃないですかね。未知、わかんないことがなくなってしまった世界を生きる。このストレスはあるかもしれない。

村上 わかります。人は「予定調和」の世界を生きているし、生きたいんでしょうね。そして予定「不」調和を避けている。

角幡 ただ、行動してみた結果、予想と違っていたなんてことは珍しくないじゃないですか。問題は、何か行動する前に調べてしまえる状況にあるんじゃないんですかね。わかったような気になってしまい、それによって予定調和が生まれる。

村上 そこからどう自由になるかということですね。角幡さん独特の考えで「脱システム」がありますよね。

昔は旅や冒険と呼ばれる行為は基本的に脱システム的であり、脱システムしない旅や冒険などありえなかった(中略)それが今では、よーし脱システムするぞ、とよほどの気合いでも入れないかぎり脱システムできないほど、社会のシステムが巨大化、複雑化しすぎており、われわれの思考や判断もシステムに馴致されすぎてしまっている。

(角幡唯介『新・冒険論』(集英社インターナショナル)

村上 前から聞いてみたかったのですが、ここでの「システム」は、単に知識やテクノロジー全般を指しているわけではありませんよね。角幡さんは『極夜行』で六分儀(天体の高度を測定し、船舶の緯度経度を決定するために使う計器。主に航海用として使われてきた)を使っています。これは、過去の人類社会が生み出したテクノロジーの産物ではあるものの、角幡さんはこれをシステムとは見ていません。しかし、GPSはシステムの一部と考えていますよね。

角幡 テクノロジーは時代とともに移り変わっていくもので、それに伴って社会の認識も変わっていく。GPSは今の時代の人々の思考や認識にかかわるシステムとして作動しているけど、六分儀は昔のテクノロジーだから現代のシステムの外側にあるという考え方です。ただ、そのあたりの区分けはかなり恣意的なものにならざるをえないとは思う。すべてのテクノロジーは使っちゃダメ、素っ裸で北極探検しなくちゃならないということになったらナンセンスになっちゃいますからね。

角幡唯介の言う「システム」とは、単に道具やテクノロジーだけを指しているのではない。人が抱く「社会通念」なども含まれる。ともすればそれが、「こうでなければならない」という同調圧力にもつながる。

村上 ぼく自身、同調圧力に辟易している人間なんですが、火星探査の模擬ミッションって、実は予定調和のど真ん中に入っていくことでもあるんです。

角幡 どういうことですか。

村上 火星探査の模擬実験では、火星で長期間居住に耐えられるであろう設備を、科学技術の力で作り出すわけです。模擬実験は「予定調和」を達成しなくてはならない。火星という環境を、科学技術でコントロールできることに確信が持てないと、計画にゴーサインが出ませんから。

火星で暮らせるか

村上祐資は、将来計画される人類の火星移住実験への参加を続けている。アメリカの砂漠や、北極圏カナダ領の島につくられた民間研究団体の滞在施設などに、複数の隊員と乗りこんできた。「屋外に酸素はなく、水やエネルギーの制限が加わった環境」を仮想し、長期の滞在実験を行う。ミッションによっては160日に及ぶこともある実験では、屋内での生活が基本だ。私たちが慣れ親しんだ一般的な生活と違って、ここでは同じメンバーとの共同生活が延々と続く。

「地球にある火星」とも呼ばれる北極圏デヴォン島で、2017年に行われた長期模擬火星居住実験「Mars160」。村上は隊の副隊長を務めた。(提供:村上祐資)

角幡 それっていうのは科学技術で、火星という環境を予測し、暮らす人間たちの生活環境を再現するということですか。

村上 そうですね。

角幡 予測しきれるものなんですか。

村上 無理ですよ。一番は人間に起因するトラブルです。予測しきれるものではありません。

角幡 予定「不」調和が生まれる。

村上 はい。火星探査の模擬実験に参加する隊員は、選抜する際に厳しく見られているんです。経歴から体力、忍耐力、人間性をチェックし、「この人はこのミッションで機能するであろう」と計算できる人間が選ばれる。それでも人間に関係する不具合は起きるわけです。単体ならまだしも、複数の人間関係だと問題は大きく、複雑化しがちです。NASAでは火星にたどり着くまでのロードマップは考えられていても、火星に着いてから起きる事態はシリアスに考えられていないのかもしれません。内部の人間が「こういうエラーが起きるかもしれない」と提言しても、「いや、機能するように設計したんだから、エラーが起きるはずがない」という言い方をするケースが多い。夢や挑戦という旗印のもとに、懸念・疑念の類は「臆病者」のレッテルを貼られ、つぶされがちです。

――人間に起因するエラーにはどんなものがあるんですか?

村上 長期の閉鎖環境という意味では、南極観測隊も参考になります。ある外国の南極観測隊で2018年に起きたトラブルが印象に残っていますね。ある隊員が別の隊員を刺してしまったんです。チームがよくない方向に転んでしまうと、メンタルに問題を抱える人も出てきますが、やたらと攻撃的になる人も出てくる。このときは後者。読んでいた本の結末を他の隊員にネタバレされたことで、刺してしまったようです。

極地での長期間居住は、未知の塊であるように見えて、実は不安や不確定な要素を徹底的につぶしていく作業だ。隊員の命は重い。リスクを許容するわけにはいかない。

角幡 探検の場合だとそうはいかなくて、未知というか――先が見えてしまうと旅を続けられなくなってしまう。最近、ニューギニア島に行ってきたんです。マンダラ山にある岩壁を登ってやろうと。ただ、出発前に少し調べてみたら2000年にやっている人間がいたんですよね。同じルートで。2人組のイギリス人でした。本も出していました。実際に現地に行くと、本で読んだ通りに村がある。そういう感じで情報に接していくと、そのうちに「できちゃうな」とわかってしまうんですね。冷めちゃう。だから、この間は目標とする山を変えました。

村上 角幡さんは、人がやったことを後からなぞるのを、「つまらない」と言います。ただ、取り組む人が変われば、行為の中身が同じでも、結果の違いは生まれてくるのではないでしょうか。ぼくはむしろ、人がやったことを同じように再現できるならそのほうが面白いとさえ思います。火星で人間を救うためのヒントになりますから。

角幡 行為の中身によるんじゃないかと思いますね。例えば、いま話したニューギニア行は古いタイプの――地理的空白を求めて移動するタイプの探検です。自分よりも先に誰かが到達し、情報として残っちゃうと面白みはなくなっちゃうんですよ。これは、地理的な移動が主眼に置かれた探検・冒険にとって宿命なのかもしれません。ただ、『極夜行』でやった冒険は違います。

角幡唯介の歩いた極夜の北極。太陽の昇ることのない暗闇の世界では、朝も夜もない。生活のリズムをつくるのは3度の食事だったという(提供:角幡唯介)

――どう違うのでしょうか。同じように移動をしています。

角幡 極夜の北極を4カ月歩く。これって、客観的に見ればただ暗闇を歩いているだけ。けれども、極夜の暗闇をどれだけ主観的にとらえて、自分の冒険にできるかは、自分の知覚による部分が大きいじゃないですか。ぼくはこの探検でどこか地理的な一点に到達することより、極夜の本質を洞察することを目指したんですが、極夜という世界のカオスぶりは結局、自分の内面を通して映し出される。だからぼく以外の他の誰かが極夜を探検しても、ぼくと同じ極夜の本質を見極められるわけではない。ここは村上さんが言うように、取り組む人によって違いが出てくる。

未知と時間

冒険、ミッションなどの行為には必ず終わりがある。それを決めるのは時間だ。当事者にとってどれだけの時間が残されているのか。村上はこう切り出すのだった。

村上 では、「時間」についてはどうでしょうか? 極地で行うミッションの期限には、半年、1年と様々あります。ミッションには「始まり」「折り返し」があり、「終わり」があります。興味深いのは未知と時間の関係で、隊員にとっての未知はミッションの折り返しを過ぎると、急減していきます。実は半年でも1年でも、これは同じなんですよ。なぜか? 折り返し地点に入ると、隊員はそれまでの経験をもとに終わりを予測してしまうからです。

角幡 時間は、ぼくのこれからのテーマでもあるんですよ。期限、地理的なゴールを遠ざける冒険をやりたいなと思っているんです。期限や区間が決まっていると、冒険をいかに効率よくやるかにこだわるようになっちゃう。終わりという名の未来の一点に従って、いまが従属する流れになる。冒険家としては、「いまが死んじゃう」感じがするんですよ。

――「いまが死ぬ」。いい表現ですね。人はそのことにどう抗うか。これは冒険だけに限った話ではなさそうです。

角幡 北極だったら、狩りでウサギ、ジャコウウシが補れたら、それは生存に必要な食料ですから、その後の自分に与えられる時間が延びます。つまり、不確実だった未来が、自分の判断・行動次第で確実なものに変わる。この変わる瞬間にこそ、冒険を通じて得られる「生」のダイナミズムがあるんじゃないかと。もちろんね、先が読めない不確定な状況に身をさらすわけですから、きついですよ。快適じゃない。むしろギスギスします。まずもって危険がある。狩りが成功するかはわからないし、失敗したら食料不足になって窮地に追いこまれるかもしれない。ただし、そうであるからこそ、「いま」の切実さが増すんですよ。

村上 角幡さんにとって食料は、まさに時間そのものですよね。獲物を捕りつつ捕りつつで旅をしていくと、時間は足し算式で増えていきます。こうなってくると、ミッションの折り返し地点は曖昧になりますよね。狩りをする旅は、獲物の捜索、解体もする。かなり忙しい。極地での滞在ミッションは、食料を初めから大量に持ちこみます。これは狩りもしませんし、「暇」との闘いなんです。食料は、暇を感じさせないためのコミュニケーションツール。食から「安全」が生まれる。角幡さんの旅とは対照的です。

狩りには失敗がつきもの。もしかして失敗続きで、飢えてしまうかもしれない。追いこまれたときに人は何を食べるのか。どこまでのものだったら食べられるのか。

角幡 この春に行った北極で、自分は死肉を食べようとしたんですよ。旅の最後。飢えていて、フラフラになっていました。そのうち、狐を見つけました。よっしゃと銃を構えたら、興奮して犬が「ウワーッ」と駆け出してしまい、逃げられてしまった。ただ、少し歩くとジャコウウシの死体が落ちていたんですよ。雪の積もり方から見て、死後2日ぐらい。狐はこれを食べたようで、肉はかなり残っていた。しかし、顔を近づけてみるとこの肉がむちゃくちゃ臭い。年老いた個体で臭かったんでしょうね。強烈なアンモニア臭。おしっこ臭い。むちゃくちゃ腹が減っていたのに、結局これは食いませんでした。犬もあんまり食いませんでした。自分は犬に与えようと持っていた別の肉を食いました。

村上 こういう話があるんです。宇宙の実験でいうと、人間が宇宙にいた最長記録は400日ぐらい。旧ソ連の宇宙飛行士です。ただ、あくまでこれは「生物としてこのぐらいいられた」という結果でしかなく、人間として「ちゃんと生きられたか」を試した実験ではないんです。いま、国際宇宙ステーションに長期滞在する宇宙飛行士がいますが、だいたい半年間います。ただ、他のクルーとの人間関係で調和を保っていられたかというと、そうではないケースもあると聞きます。3カ月を超えると、いろんな意味での不調が増えてきます。一方で精神的なコンディションを崩すのは人間らしさの証しだとも思うんです。人間らしく暮らすことができなくなっているから、壊れてしまうわけですから。人間はマシンではないんですよね。生き延びることよりも、「生きている」という実感が大切です。ところで角幡さんは火星ミッションに興味はありませんか? ぜひやってほしいんですが。

角幡 えっ、ぼくですか(笑い)?

村上 移動し続ける生活と違って、究極の定住です。これもなかなかギスギスしますよ。

角幡 人間関係でギスギスするのは家庭のなかだけでいいかな。外で抱えるのはきつそうです。

(文中一部敬称略)

角幡唯介(かくはた・ゆうすけ)

ノンフィクション作家、探検家。1976年、北海道芦別市生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。同大探検部OB。2003年に朝日新聞社に入社、08年に退職。2度のツアンポー探検を描いた『空白の五マイル』で10年に開高健ノンフィクション賞、11年に大宅壮一ノンフィクション賞、梅棹忠夫・山と探検文学賞を受賞した。『雪男は向こうからやって来た』は12年に新田次郎文学賞受賞。『アグルーカの行方』は13年に講談社ノンフィクション賞受賞。昨年、『極夜行』(文藝春秋)が「Yahoo!ニュース|本屋大賞 ノンフィクション本大賞」(第1回)、「第45回大佛(おさらぎ)次郎賞」を受賞した。

村上祐資(むらかみ・ゆうすけ)

極地建築家。特定非営利活動法人フィールドアシスタント代表。1978 年生まれ。2008年に第50次日本南極地域観測隊に越冬隊員として参加。13年には、長期模擬火星居住実験Mars160に参加。副隊長として、米ユタ州ウェイネ砂漠のMDRS、および北極圏デヴォン島のFMARSで模擬火星生活を送り、17年に実験を完遂。続く18年のMDRS Crew191 TEAM ASIAでは隊長を務めた。今年2月からは、千葉県船橋市の海に係留されている、退役した初代南極観測船「SHIRASE」を使った模擬宇宙生活実験「SHIRASE EXP.」に取り組む。